水源連の最新ニュース

「流水型ダム」は観光資源にはならない 最上小国川ダム

カテゴリー:

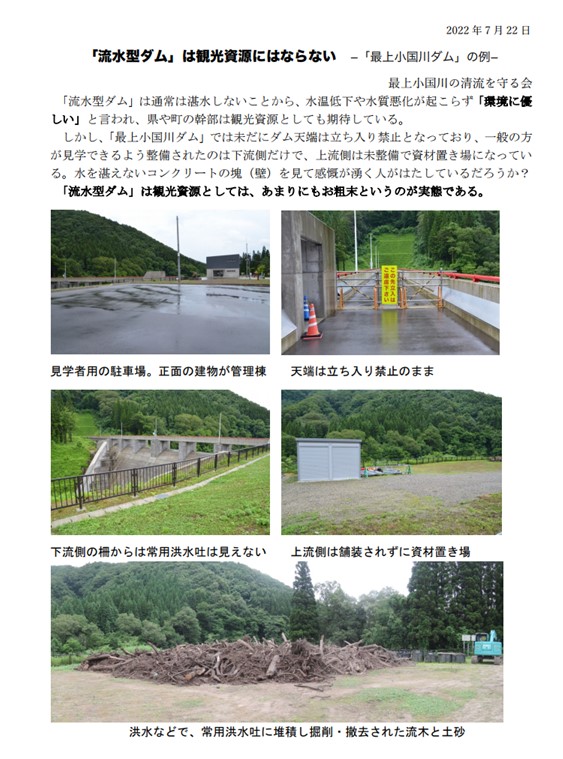

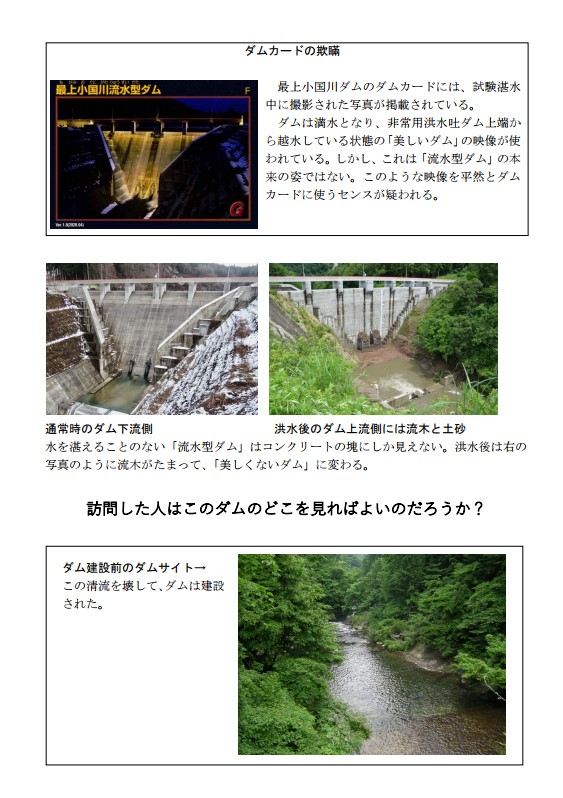

流水型ダムを観光資源として捉えようとする動きに対して、最上小国川ダムの現状を踏まえて、最上小国川の清流を守る会が作成された「『流水型ダム』は観光資源にはならない」を掲載します。下記の通りです。

守る会の阿部修さんから送付していただきました。

「最上小国川の清流を守る会」からは、下記のチラシを送っていただいています。

チラシ 最上小国川ダムによって濁りが増え、河川環境に変化が!

最上小国川ダムは山形県が建設したダムで、2020年4月から運用を開始しました。

最上小国川ダムの現状と見ると、流水型ダム(穴あきダム)が環境にやさしいというのは全くの嘘で、行政が作り上げた虚構に過ぎないことがよくわかります。

この問題については昨年8月に川辺孝幸先生(元山形大学)が発表された報告「濁水を増加させる穴あきダムは、環境にやさしくない(最上小国川ダム)」

が水源連HPhttps://suigenren.jp/news/2021/08/26/14932/

に掲載されていますので、その報告も合わせてお読みください。

最上小国川ダムについてはhttps://suigenren.jp/damlist/dammap/mogamiogunigawadam/の通り、反対運動の長い経過があります。

2018年1月には『ダムに抗う』という集会が開かれ、ジャーナリストの相川俊英さんが「日本有数の清流で持ち上がったダム建設計画」というタイトルで最上小国川ダム問題についての講演をされています。

その講演要旨(https://yamba-net.org/wp/wp-content/uploads/2018/01/918cb79ea35273983c39ca412db54ba4.pdf

もお読みください。

流水型ダム「反対」7割 市民団体が意見公募を独自分析 球磨川治水

球磨川水系河川整備計画原案に対する公募意見を市民団体「子守唄[うた]の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会」が分析したところ、流水型川辺川ダムに反対する意見が7割を占めていました。その記事を掲載します。

市民団体が公開した抗議文、申入書、説明資料は次の通りです。

なお、球磨川水系河川整備計画原案に対する公募意見は次のURLで見ることができます。

◇令和4年度 第1回 球磨川水系学識者懇談会 令和 4年 6月24日開催

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/gakusiki_kondankai/20220617.html

◇関係住民様より寄せられたご意見

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/iken_itiran.pdf

(500近い意見が出されました。)

流水型ダム「反対」7割 市民団体が意見公募を独自分析 球磨川治水

(熊本日日新聞 2022年7月16日 )https://kumanichi.com/articles/728043

2020年7月の熊本豪雨で氾濫した球磨川の治水対策で、国土交通省が支流の川辺川で建設を目指す流水型ダムに反対する市民団体「子守唄[うた]の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会」は15日、球磨川水系の河川整備計画原案に対するパブリックコメント(意見公募)について、独自の分析結果を公表した。意見の7割強が「ダム反対」だったと集計している。

国交省と県は4~5月、河川法に基づき住民から意見を公募し、ウェブサイトで内容を公表している。県民の会は国交省と県に重複して寄せられた意見を除く439件を分析した。

分析によると、ダム反対は313件(71・3%)で、賛成の21件(4・8%)を大きく上回った。残る105件はダムへの賛否に言及がないか不明だった。集計には、同じ球磨川水系の瀬戸石ダムや五木ダムへの意見も含めた。

反対意見を地域別にみると、人吉市が最多で135件。八代市が32件、相良村が21件と続き、球磨川流域で約3分の2を占めた。反対理由は、環境への悪影響の懸念が最も多く、治水効果への疑問や緊急放流の危険性の指摘も目立った。

県庁で記者会見を開いた県民の会の南由穂美さん(70)=八代市=は「流水型ダムについて、これだけ多くの反対意見がある。国や県は正面から疑問に答えてほしい」と訴えた。

独自分析について、県河川課は「パブリックコメントなどは住民の意見を聞くのが目的で、多数決の性格はない。計画を作り直す予定はない」と話した。国交省と県は1日、河川整備計画案を公表している。(臼杵大介)

球磨川水系の河川整備計画原案に対するパブリックコメントについて独自の分析結果を公表する市民団体の南由穂美さん(右)ら=15日、県庁

流水型川辺川ダムの環境アセスの現状と今後について

カテゴリー:

流水型川辺川ダムの環境アセスの現状と今後についてまとめてみました。本稿では「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」の緒方紀郎さんがMLに送付された資料も使いました。

川辺川ダムの経過

川辺川ダム計画は潮谷義子・熊本県前知事が中止に向けて長年取り組んできたダム計画で、中止が県民の願いとなっていました。それを受けて、2008 年9月、蒲島郁夫・現知事がやむなく、県議会で建設反対を表明したものであり、ダム中止は蒲島氏の本意ではありませんでした。

蒲島氏は、2020年球磨川水害のあと、12年前の白紙撤回から方針転換し、2020年11月に新たな流水型のダム建設を国に求めると表明しました。

川辺川ダム計画は2009年に中止とされたものの、特定多目的ダム法に基づく廃止手続きは取られておらず、法的には生き残っていて、国交省はダム事業復活の機会をずっと伺ってきました。2020年球磨川水害がその復活の機会となってしまいましたが、当時、仮に川辺川ダムがあっても、亡くなった方の大半はその命を救うことができなかったことが明らかにされています。

流水型川辺川ダムの環境アセス

流水型川辺川ダム事業は元々の川辺川計画が環境アセス法の施行(1999年)の前からあるということで、環境アセス法の対象になっていませんが、蒲島知事の要望により(蒲島氏のポーズでもありますが)、環境アセス法に準じた手順で、流水型川辺川ダムの環境アセスを事業者(国土交通省)が行うことになりました。

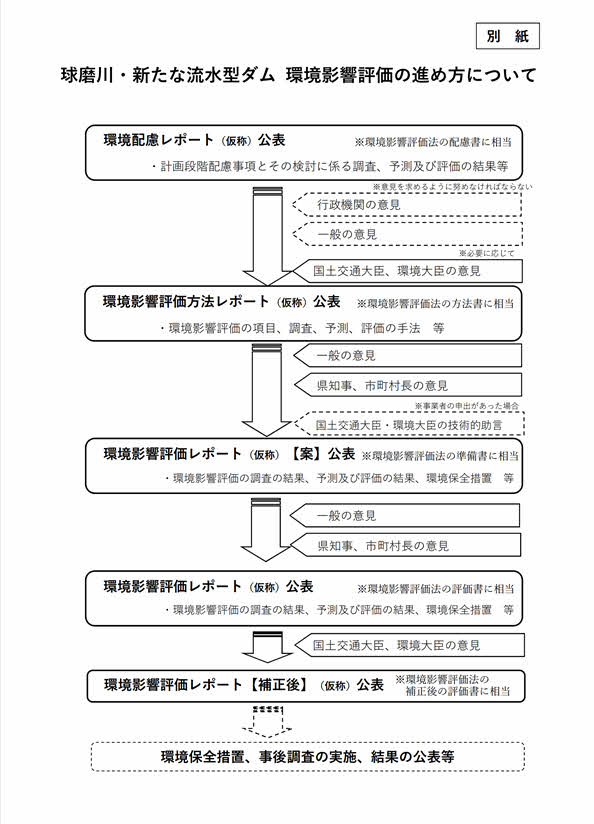

その手順は、事業者が示した「球磨川・新たな流水型ダム 環境影響評価の進め方について」のとおりです。

環境配慮レポート、環境影響評価方法レポート、環境影響評価レポート(案)、環境影響評価レポートという順序でアセスを行っていくということです。

このアセスの手順は、環境アセス法による計画段階配慮アセス、環境影響評価方法書、環境影響評価準備書、環境影響評価評価書の手続きにそれぞれ対応していることになっています。

環境配慮レポート(環境アセス法による計画段階の環境配慮アセスに相当)

最初の環境配慮レポートの手続きはすでに始まり、縦覧期間は4月28日で終了し、意見書提出期間も5月13日で終了しました。

最初の環境配慮レポートは http://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou_torikumi/hairyo_report.html に掲載されています。

計画段階配慮アセスが法アセスに2013年に導入されて、最も重要なポイントとなるのが、対象事業以外の案も含む複数案を比較評価することです。

すなわち、川辺川ダムに関しては、治水効果と環境面の影響についてダム以外の治水対策案と詳しく比較評価することです。

しかし、今回の環境配慮レポートでは複数案の比較評価が行われていません。

そこで、「流域郡市民の会」は6月8日に「法アセスの実施を求める意見書」を提出し、熊本県と協議しました。県書と協議記録はそれぞれ、次の通りです。

2022.6.8法アセス実施を求める意見書(流域郡市民の会)

「流水型川辺川ダムは法アセスを実施すること等を求める意見書」提出後の協議記録(流域郡市民の会)

なぜ複数案の検討を行わなかったのかという問いに対して、県は法アセスでも複数案の検討は義務づけられていないと答えています。

環境省の後ろ向きの姿勢

そこで、水源連の方で、環境省の環境影響評価課に問い合わせたところ、下記の通り、「主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項」で、「複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする」となっているから、法アセスでも複数案は義務付けられていないとのことでした。

愕然とする答えでした。計画段階配慮アセスが骨抜きにされてしまっているように思いました。

「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項

第一 計画段階配慮事項等選定指針に関する基本的事項 一 一般的事項

(3) 計画段階配慮事項の検討に当たっては、第一種事業に係る位置・規模又は建造物等の構造・配置に関する適切な複数案(以下「位置等に関する複数案」という。)を設定することを基本とし、位置等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。」

河川等の環境を開発から守っていこうという気概が見られない、環境省の後ろ向きの姿勢でした。

思い返せば、水源連は3年前にもこのことを問題視していました。「形骸化した公共事業の戦略的環境アセス(計画段階の環境配慮アセス)」https://suigenren.jp/news/2019/03/29/11504/

流水型川辺川ダムの環境アセスは進行中

流水型川辺川ダムに関しては上記の通り、環境アセス法に準じてのアセス手続きが現在、進行中です。現在の環境配慮レポートに続いて、今後、環境影響評価方法レポート、環境影響評価レポート(案)、環境影響評価レポートという順序で、環境アセス法に準じた手続きが行われていきます。

この手続きは流水型川辺川ダムに関して環境アセスも行ったというポーズを示すだけという面がありますが、私たちはこれからもその動きを注視し、意見を述べていく必要があります。

北海道・沙流川の平取ダムが運用開始 二風谷ダムは堆砂が凄まじく進行

カテゴリー:

国土交通省が北海道の沙流川(さるがわ)支流の額平川(ぬかびらがわ)に建設していた平取(びらとり)ダムが完成し、7月1日から運用が開始されました。

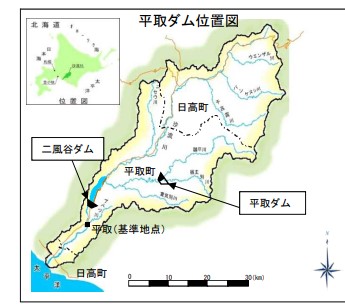

沙流川には河口より約21キロメートの位置に二風谷(にぶたに)ダムが1998年に造られました。両ダムの位置は下図の通りです。総貯水容量は二風谷ダム3150万㎥、平取ダム4580万㎥です。

(沙流川総合開発事業 https://www.hkd.mlit.go.jp/mr/sarugawa_damu/tn6s9g0000000zll.html)

二風谷ダムはアイヌ民族を司法の場で初めて先住民族と認めた札幌地裁判決の対象となったところです。

(「二風谷ダム判決25年 先住権回復足踏み」https://suigenren.jp/news/2022/03/28/16032/)

沙流川におけるダム建設の重要な問題は、土砂供給量が非常に大きい河川であるので、ダムが速いスピードで流入土砂で埋まっていくことです。

二風谷ダムの当初計画では堆砂容量は550万㎥でしたが、堆砂の速度が速いので、2008年度の基本計画変更で1430万㎥にしました。(二風谷ダム定期報告書 2010.3)

しかし、総貯水容量3150万㎥に対して、2020年度末の堆砂量がすでに1280万㎥にもなっています(国土交通省の数字)。

そして、現地の状況を見ると、この数字以上の凄まじい状況になっています。

「流域の自然を考えるネットワーク」http://protectingecology.org/report/8441の報告に、下記の写真の通り、二風谷ダムは堤体の直近まで土砂で埋まっている状態が示されています。

撮影:2018年7月4日

ダム建設によって川をこのような惨状にしてしまってよいのかと思わざるを得ません。

平取ダムも同様に土砂堆積がかなりのスピードで進行していくことは必至です。

沙流川は土砂の流出が極めて大きいので、ダムを造ってはならない河川であるのに、ダムがまた造られてしまったのです。

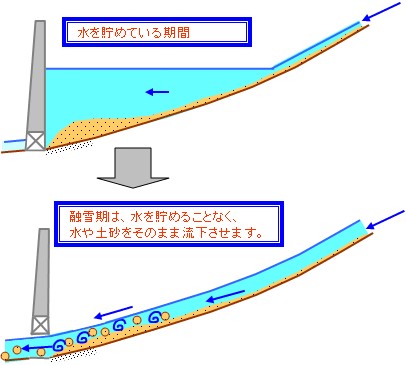

平取ダムの土砂対策は下図の通りです。融雪期(4~5月中旬)は水を貯めることなく、水や土砂をそのまま流下する方式をとるというものです。

しかし、この方式は机上で考えたことであって、実際に計画通りに行くとはとても思われません。

黒部川の宇奈月ダムのように、排砂による生態系に与えるダメージも心配しなければなりません。

沙流川は平取ダムの完成により、深刻な問題を新たに抱えるようになりました。

平取ダムの運用

川内川洪水から50年 ダム容量倍増も「自然は想定を超えてくる] という見方は妥当か?

カテゴリー:

鹿児島県の川内川(せんだいがわ)について南日本放送2022/07/07のニュース記事「川内川洪水から50年 ダム容量倍増も『自然は想定を超えてくる』」がありました。

2006年7月、川内川流域を未曾有の豪雨が襲いました。川内川の鶴田ダムは洪水調節ができなくなって、ただし書き操作を行い、計画最大放流量2400㎥/秒をはるかに上回る3600㎥/秒(最大)を放流しました。

鶴田ダム下流で氾濫被害の最も大きかったさつま町宮之城では計画高水位T.P.27.74mに対して、本洪水最高水位はそれを2.92mも上回る最高水位T.P.30.66mを記録し、大きな災害が発生しました。

その後、鶴田ダムの再開発事業が再度行われ、洪水調節容量が7500万㎥(当初は4700万㎥)から9800万㎥に増強されました(2018年度完了)。

しかし、昨年(2021年)7月10日の豪雨で鶴田ダムは下記のニュース記事(NHK2021年7月10日) のとおり、緊急放流直前の状態になりました。

この問題について、下記の記事は「ダム容量倍増も『自然は想定を超えてくる』」と報じていますが、このような問題のとらえ方が妥当なのでしょうか。

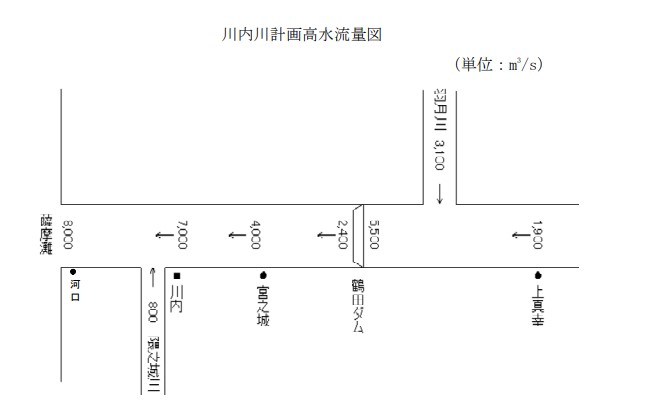

川内川水系河川整備基本方針の流量図(末尾に掲載)を見ると、川内川は鶴田ダムへの依存度がかなり大きい治水計画になっています。

ダム依存度が大きい治水計画であるために、鶴田ダムの緊急放流の事態が迫ると、危機的な状態になるのが川内川です。

川内川においては今後、ダム依存度を極力小さくする治水対策に転換していく必要があります。

川内川洪水から50年 ダム容量倍増も「自然は想定を超えてくる」

[南日本放送2022/07/07 19:45] https://www.mbc.co.jp/news/article/2022070700057468.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

50年前の7月6日、局地的豪雨で川内川が氾濫し、死者・行方不明者8人の被害を出しました。ダムや河川の改修は進みましたが、水害はその後も繰り返し起きています。関係者は「自然は想定を超えてくる」と話し備えを訴えます。

(1972年の住民インタビュー)

「まさか家が流れるとは全然思わず、着の身着のままで船に乗ってようやくたどり着いた」

1972年7月6日。川内川流域では、現在の「特別警報」に匹敵する雨量の2倍以上の2日間で600ミリを超える雨が降りました。川内川は氾濫し、流域の広い範囲で浸水。

鹿児島県によりますと、死者・行方不明者8人、家屋の全壊や半壊、流失はあわせて472棟。浸水被害はおよそ2100棟に及びました。

(舟倉武則さん)

「川に行って魚をすくっていた。なにか流れてくるから何かなと思ったら、上流の建物が流れてきた」

舟倉武則さん(75)は、さつま町宮之城の川原集落で54年、衣料品店を営んでいます。

(舟倉武則さん)

「おいおい来たぞと、みんなそれぞれ三々五々自分の家に行って、何分もしないうちに、ここがどーんと。床から2メートル80センチきた」

50年前の大雨で舟倉さんが住む川原集落では、6棟が流され80棟が浸水しました。上流の湯田地区ではおよそ120棟が流され、宮之城温泉街は大きな被害を受けました。

国は、川内川の堤防を2メートルから3メートルかさ上げする工事を行ったほか、上流の鶴田ダムの容量を見直し、7500万立方メートルに増量しました。しかし…。

2006年、1972年を上回る5日間で1000ミリの雨が降り、再び川内川ははん濫。死者2人、およそ2300棟が被害を受けました。

下流への流量を抑えるため、2006年の災害後、鶴田ダムは大規模な工事を実施。1972年の災害以降1.8倍にした容量を、さらに1.3倍の9800万立方メートルに増量。ダム建設当初のおよそ2.3倍にしました。

鶴田ダムでは大雨が予想される場合、事前にダムを空にする「予備放流」を行っていますが、容量が7割を超え、その後、決壊のおそれがある場合「緊急放流」を行います。過去に行われたのは、大きな水害のあった1972年と2006年の2回で、去年7月の大雨でも一時、検討されました。

国は水害が起こるたびに対策を打ってきましたが、担当者は、ハード面の整備が進んだとしても「自然は想定を超えてくることを理解していて欲しい」と話します。

(鶴田ダム 廣松洋一所長)

「地域住民とともに意見交換、情報の発信の仕方を勉強してきて、地域の方の理解が深まっている地域だと思う。安全度がすごく向上したのは間違いない。しかし、それを上回る洪水は想定しておくべきもの」

去年7月の大雨で、舟倉さんの住む川原集落は、80世帯230人全員が高台にある公民館や知人宅などに避難しました。

(舟倉武則さん)

「ダムが放流するかもという情報が来たから。握り飯を持って昼飯も車の中で食べた」

50年前の水害以降、ダムや堤防などハード面の整備は進みましたが、舟倉さんは「自分たちが住む地域のリスクを知った上で、いざという時の避難行動に結びつけることが大切」と話します。

(舟倉武則さん)

「空振りでもいい。空振りでもいいから情報をもらって、早く避難することが大事。命があればまた再生、復興できます」

50年前の大水害は今も住民の記憶に残り、自ら学び、避難に繋げることの大切さを教えてくれています。

鹿児島 さつま町 鶴田ダム 緊急放流見送り 国交省

(NHK2021年7月10日 12時39分) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210710/k10013131641000.html

国土交通省は、鹿児島県さつま町の川内川にある鶴田ダムについて「午前11時半ごろから緊急放流の可能性がある」としていましたが、現時点では見送ることを決めました。

今後の雨の状況によって再び実施する可能性が出てきた場合は、すみやかに周知するとしています。

川内川の水位は依然としてかなり高い状態にあり、洪水や氾濫のおそれがあるとして引き続き厳重に警戒するよう呼びかけています。

川内川水系河川整備基本方針〈2007年8月〉