水源連の最新ニュース

強権的な姿勢は改めよ 石木ダム計画 (長崎新聞の論説とコラム)

長崎県収用委員会が反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地を明け渡すように地権者に求める裁決を出したことについて長崎新聞が論説とコラムで長崎県の強権的姿勢を厳しく批判しています。

論説 強権的な姿勢は改めよ 石木ダム計画

(長崎新聞2019年5月24日)

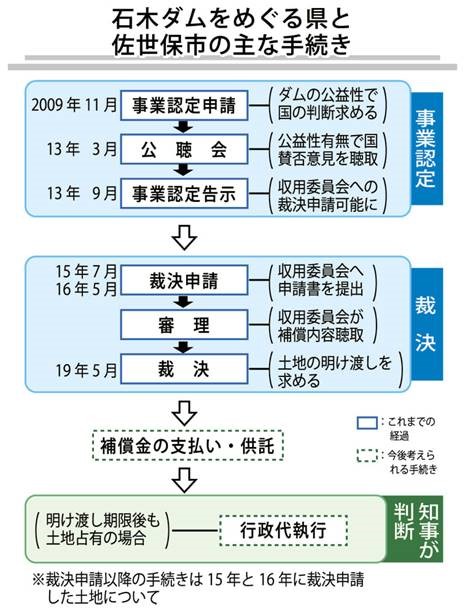

県と佐世保市が東彼川棚町で計画する石木ダムの建設予定地のうち、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地について、県収用委員会は地権者に土地を明け渡すように求める裁決を出した。これで建設に必要な全ての用地を強制収用することが可能になったが、地権者の反発は根強い。

中村法道知事は2月の会見で、2022年度のダム完成目標を念頭に「地権者の協力が得られれば、本体工事にも着手しなければならない時期と述べていた。しかし、そうした環境は依然として整っていない。県は強権的に事業を進める姿勢を改め、ダム計画に理解を得る努力を尽くさなければならない。

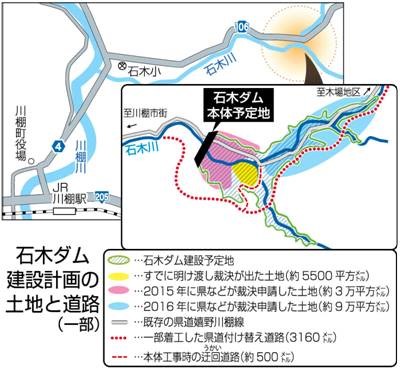

県は未買収地約12万6千平方㍍について、14~16年に土地収用法に基づき、明け渡し 裁決を県収用委に申請。そのうち農地約5500平方㍍は15年8月までに収用されたが、地権者は耕作を続けて事実上占有している。

今回裁決された約12万平方㍍では、ダム本体や貯水池の建設が予定されている。13世帯が現住する宅地や公民館などの共有地を含むだけに、地権者の抵抗は必至だ。

今秋の明け渡し期限後は、家屋などを取り壊して立ち退かせる行政代執行も可能になる。ただ、手続きを経たとしても、個人の、しかも13世帯もの財産を公権力が強制的に取り上げることの是非は厳しく問われなければならない。

実力行使に訴えて住民を排除するような展開は誰も望んでいない。1982年5月の強制測量では、県警機動隊が出動する事態となった。住民との対立を決定的にした県政の「負の歴史」を繰り返してはならない。

石本ダムは、75年の国の事業採択から40年以上が経過した。佐世保市への水道水供給と川棚川下流域の水害対策を目的としているが、人口減少による水需要の低下など事業環境は変化している。

反対地権者らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟で、長崎地裁は昨年7月、ダムの 「公益性」を認める判決を出した。しかし、原告側は控訴し、福岡高裁で係争中だ。県と佐世保市に工事差し止めを求める訴訟も起こされている。

先の統一地方選の川棚町議選では、反対地権者がトップ当選した。ダムの必要性や、事業の進め方に疑問を抱いている人が少なからずいることを浮き彫りにした形ではなかっただろうか。

昨年2月の知事選を前に長崎新聞社が実施した有権者アンケートでは、石木ダムを「必要」と答えた人より「不要」とした人が多く、4割以上は「分からない」と回答していた。長年の県政の懸案であるこの事業が県民にどれだけ理解され、支持されているのか、県はいま一度見つめ直してほしい。 (小出久)

コラム「水や空」

(長崎新聞2019年5月24日)

脅すような態度を示すことを「すごむ」と言い、すごんで発する口上を「すご文句」と言う。脅すような意味はないのに、すご文句に思える言葉がある。「実力行使」がその例だろう。「実際の行動に出る」くらいの意味なのに、人を圧するような語感を含む

▲「実力行使」の4文字をかざすのと同じだろう。石本ダムの建設予定地のうち買収されていない土地について、明け渡すよう地権者に求める裁決を県収用委員会が出した。土地には反対地権者13世帯の宅地が含まれる

▲これで県は、ダム建設に必要な全ての用地を強制的に収用する、つまり取り上げることも可能になった。反対地権者は「脅しには屈しない」と反発を強めている

▲石木ダム事業で、県は37年前に強制測量という実力行使に出た。当時の新聞には、機動隊員140人が抵抗する住民を「ごぼう抜きして排除した」とある。これを境に反対運動は頑強になった

▲地権者が立ち退かず、それでもダムを造るとすれば、県は家屋を撤去し、住民を排除する という実力行使にまたも踏み切るしか手がない。そうなって「ぎりぎりの判断」をやむを得ない」といくら言っても、非難の声はやむまい

▲すご文句を発し、実力行使に突き進んだ後、行政の側に残るのは何だろう。「悔恨」の一語しか思い浮かばない。(徹)

石木ダム全用地収用採決 迫る知事判断 地権者引かず 追い詰められたのは県

長崎県収用委員会が反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地計約12万㎡について、土地を明け渡すように地権者に求める裁決を出しました。

収用裁決申請の第二次3万㎡と第三次9万㎡を合わせた裁決です。

長崎県はこの裁決を公式に発表せず、一部のマスコミにリークしました。県への風当たりを小さくするためのリークであって、この長崎県のやり方はあまりにも姑息であり、卑怯です。

長崎新聞は「裁決で、真に追い詰められたのは「古里に住み続けたい」と訴える反対住民というより、むしろ県側に思える」と書いています。

長崎新聞5月24日の記事には明け渡し期限が建物がない土地が9月19日、建物がある土地が11月18日と書かれています。

期限が来れば、県が補償金を法務局に供託し、所有権が国に移転されることも予想されますので、頑張らなければなりません。

石木ダム全用地収用採決 追い詰められたのは県

(長崎新聞2019/5/23 11:04)updatedhttps://this.kiji.is/504114297260557409

県収用委員会の裁決で、県は石木ダムの実現に必要な未買収地の全てを、地権者の意思にかかわらず収用することが可能になった。国の事業採択(1975年)から40年以上がたつが、人口減少による水需要の低下や大型公共事業への疑問を背景に、反対派の疑念はむしろ深まっている。

水没予定地の東彼川棚町川原地区では高齢者や子どもを含む13世帯約60人が暮らしている。県と佐世保市はダムの必要性や土地収用法に基づいた手続きの正当性を強調するが、事業を巡っては、県が82年に機動隊を使って住民らを排除しながら強制測量に踏み切った経緯もある。住民側の頑強な反対運動は、この時の怒りと不信感によるところが大きい。

県側は「(建設予定地の地権者の)8割以上の協力を得た」と繰り返す。だが、そもそも理解を得られなかった「2割」は、強権的な手段もやむを得ないとするほど過小評価していいものなのか。4月の川棚町議選で反対地権者の候補が、最多得票で当選したのも、強引な進め方に疑問を感じる地元の声の表れともいえる。

建設予定地に暮らす反対地権者らが立ち退かない限り、ダムの完成は不可能。このまま理解が得られなければ、実力行使で家屋を撤去し、住民を排除する行政代執行に踏み切るしかないが、そうなれば県政史上類を見ない“汚点”になるとの批判は免れない。裁決で、真に追い詰められたのは「古里に住み続けたい」と訴える反対住民というより、むしろ県側に思える。

石木ダム全用地収用採決 迫る知事判断 地権者引かず

(長崎新聞2019/5/23 10:55) https://this.kiji.is/504112772873241697

今回の裁決で、石木ダム建設事業は大きな局面を迎えた。土地収用法では、明け渡し期限までに地権者が応じなければ、起業者(石木ダムの場合は県と佐世保市)は知事に行政代執行の請求が可能。請求を踏まえ、知事が対応を判断することになる。県は「まずは円満に協力いただきたい」と強調するが、地権者は一歩も引かない構えだ。

付け替え県道迂回(うかい)路部の用地(約5500平方メートル)は2015年6月に裁決が出て、同8月までに収用されたが、現在も地権者による耕作が続いている。県河川課は「工事の工程上、今すぐ(立ち退かせるなどの)代執行をする必要はない」として説得に当たっている。

一方、今回裁決が出たダム本体(約3万平方メートル)と貯水池(約9万平方メートル)の用地は家屋13世帯を含むため、交渉はさらに難航必至だ。県が掲げるダムの完成目標年度は22年度。このまま住民が住み続ければ、中村法道知事はいずれ行政代執行の判断を迫られることになる。

県用地課によると、1998年度から昨年度までに県の事業計81件について、県収用委員会に裁決申請したが、このうち行政代執行に至ったのは2例だけ。1例は立木の伐採で、もう1例は07年、佐世保市内の県道を整備する際に住居1世帯を立ち退かせたという。いずれにせよ、石木ダムで行政代執行されれば、県にとって前例のない規模となる。

ダム反対運動に詳しい呉工業高等専門学校(広島県)の木原滋哉教授は「(実際に行政代執行をすれば)聞いたことがない規模。居住者がいていろいろな意見がある中で代執行をすれば反発を招くだけだ」と懸念を示した。

石木ダムの強制収用の裁決に地権者からは怒りの声

(テレビ長崎2019年5月23日 12:13) http://www.ktn.co.jp/news/20190523247211/

東彼・川棚町の石木ダム建設をめぐり、県の収用委員会が建設に反対する地権者が暮らす土地や家屋の強制収用を認める裁決を21日出しました。

東彼・川棚町の石木ダム建設をめぐり、県の収用委員会が建設に反対する地権者が暮らす土地や家屋の強制収用を認める裁決を21日出しました。

地権者側は強く反発し抗議の座り込みを続けています。

川棚町の石木ダム建設予定地では23日朝もダム建設に反対する抗議の座り込みが行われました。

石木ダム建設予定地の地権者「腹が立ちますね。ダムをつくるには行政代執行するしかないのに、収用委員会の裁決で苦しめてこの苦しみは長年、続いている」

県と佐世保市は佐世保市の水不足解消などのため石木ダムの建設工事を進めています。

しかし建設に反対する地権者の理解は得られておらず、県からの申請を受けた収用委員会は、21日、土地の強制収用を可能にする「裁決」を行いました。

収用される土地には家屋が建つ場所も含まれていて、明け渡し期限は建物がない土地は2019年9月、建物がある土地は11月だということです。

収用委員会は5月中に裁決書を発送し6月初旬には地権者の手元に届く予定だということです。

石木ダム全用地収用裁決 反対地権者宅地も 明け渡し求める 長崎県委員会

(長崎新聞2019/5/23 11:30 )https://this.kiji.is/504116677071504481?c=174761113988793844

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地計約12万平方メートルについて、県収用委員会(梶村龍太会長)が、土地を明け渡すように地権者に求める裁決を出したことが22日、分かった。ダム建設に必要な全ての用地を強制的に収用することが可能になった。地権者側は反発を強めている。

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地計約12万平方メートルについて、県収用委員会(梶村龍太会長)が、土地を明け渡すように地権者に求める裁決を出したことが22日、分かった。ダム建設に必要な全ての用地を強制的に収用することが可能になった。地権者側は反発を強めている。

県は土地収用法に基づき、地権者の同意が得られないなどの理由で買収できなかった用地計約12万6千平方メートルについて、2014~16年に3回に分けて、県収用委に明け渡し裁決を申請。最初に申請した農地計約5500平方メートルは既に明け渡し裁決され、15年8月までに収用されたが、事実上地権者らが占有している。

今回新たに裁決されたのは、15年7月と16年5月にそれぞれ申請した計約12万平方メートルで、計画ではダム本体や貯水池などになる。13世帯が現住する宅地や公民館などの共有地を含む。

関係者によると21日に長崎市内で収用委があり、裁決した。17年8月までに複数回開いた審理に反対地権者の出席はなく、県の立ち入り調査も拒否されていた。

建設予定地では現在、ダムに水没する県道の付け替え道路の工事が進むが、反対地権者が連日現場で抗議運動を続けている。県の本年度当初予算案には本体工事費が初めて盛り込まれた。中村法道知事は取材に「(収用委の)結果を知らず、コメントできない」と前置きしつつ、「(反対地権者の)理解を得る努力は継続して重ねていく」とした。

事業を巡っては、反対地権者らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟が福岡高裁で係争中。一審長崎地裁判決はダムの必要性を認め、原告の訴えを退けた。他に反対地権者らが県と佐世保市に工事差し止めを求めた訴訟も長崎地裁佐世保支部で争っている。

(写真)県と佐世保市が計画する石木ダムの建設予定地。県道付け替え道路の工事が進む=川棚町

(写真)県と佐世保市が計画する石木ダムの建設予定地。県道付け替え道路の工事が進む=川棚町

石木ダム用地 収用裁決 「本当の闘いはこれから」反対地権者ら抗議続行

(長崎新聞2019/5/24 10:00) https://this.kiji.is/504459558680167521?c=174761113988793844

(写真)県道付け替え道路の工事現場で座り込みを続ける地権者ら=川棚町

(写真)県道付け替え道路の工事現場で座り込みを続ける地権者ら=川棚町

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対地権者13世帯の宅地を含む土地の明け渡しを求める県収用委員会の裁決が明らかになって一夜明けた23日、反対地権者ら約30人は長崎県が進める付け替え道路工事現場での抗議の座り込みを続けた。

反対地権者らは2017年夏から作業道に座り込むなどして抗議。裁決の報道を受け、同日は激励に訪れる支援者の姿も見られた。地権者の岩下秀男さん(71)は「裁決が出ても、こちらは何の変わりもない。行政代執行までやるつもりなのか。本当の闘いはこれから」と唇を結んだ。

県収用委は21日、地権者の宅地を含む未買収地計約12万平方メートルの明け渡しを裁決。ダム建設に必要な全ての用地を強制的に収用することが可能になった。関係者によると、明け渡し期限は建物がない土地が9月19日、建物がある土地が11月18日。期限までに明け渡しに応じなければ、家屋の取り壊しや住民の排除などの行政代執行が可能になる。裁決書は5月末に地権者に発送される予定。

石木ダム全用地取得へ 長崎県、強制収用可能に

(西日本新聞2019/5/23 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/512370/

長崎県と同県佐世保市が進める石木ダム(同県川棚町)建設事業の予定地について、県収用委員会が21日付で反対地権者に土地の明け渡しを命じる裁決を出したことが分かった。土地収用法に基づき、事業主体の県による強制収用が可能となる。明け渡し期限や補償額を記した裁決書は、近く地権者らに通知される。

1975年に国から事業採択された石木ダムは一部地権者が建設に反対してきた。県は協議を重ねてきたがまとまらず、強制収用を選択肢の一つとして委員会に裁決を申請していた。

委員会は2015年10月から17年8月、ダム本体の建設地の一部と、ダム中上流部に当たる約12万平方メートル(家屋13軒などを含む)の補償額の妥当性などについて審理を進め、21日に裁決。県は定められた期日までに地権者に補償金を支払う。明け渡し期限後は、家屋を含む建物を強制的に撤去、土地を収用する「行政代執行」が可能となる。

石木ダムは慢性的な水不足が指摘された佐世保市の利水と、川棚町の水害を防ぐ治水を目的としているが、予定地で暮らす地権者の一部が必要性を疑問視し反対してきた。事業採択から7年後の82年、県が機動隊を投入して強制的に測量に踏み切ったこともあり住民らは強く反発。これまでに県が買収した土地は全体の81・1%で、残りが収用委の審理対象になっていた。

裁決について反対地権者13世帯の一人、「石木ダム建設に反対する川棚町民の会」代表で町議の炭谷猛さん(68)は「町民の中にも反対意見が多く、誤った判断だ。土地を明け渡すつもりはない」と憤る。取材に対し同県の中村法道知事は「これまで通り、地権者に理解してもらう努力を重ねる」と述べるにとどめた。

長崎)石木ダム用地 強制収用認める裁決 地権者ら反発

(朝日新聞長崎版2019年5月23日

石木ダム 土地の強制収用可能に

(NHK 2019年05月22日 12時20分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190522/5030003967.html

川棚町に建設が進められている石木ダムについて、県の収用委員会は、建設計画に反対する一部の地権者に対し、12万平方メートル余りの土地などの明け渡しを命じる裁決を出したことがわかり、必要な土地はこれですべて強制的に収用できるようになりました。

長崎県と佐世保市は、水道水の確保や洪水対策を目的に、285億円をかけて川棚町に石木ダムの建設を進めていますが、建設計画に反対する一部の地権者との用地交渉が難航しています。

県と佐世保市は、ダム建設に必要な土地を強制的に収用するため、これまでに県の収用委員会に「裁決申請」を行っていて、このうちおよそ5500平方メートルの土地については、平成27年に明け渡しを命じる裁決が出されています。

こうした中、21日に長崎市内で収用委員会が開かれ、地権者に対し、ダム本体の建設用地や水没予定地など12万平方メートル余りの土地などの明け渡しを命じる裁決を出したことが、関係者への取材でわかりました。

建設に必要な土地は、これですべて強制的に収用できるようになりました。

土地の明け渡し期限は、建物などの移転がある場合と、ない場合に分けて設定されていて、これを過ぎても住民が住み続ければ、県は強制的な家屋の撤去などを伴う行政代執行にも乗り出せることから、今後の対応が注目されます。

長崎県、石木ダム用地明け渡し命じる 地権者「住民を置き去り」

(毎日新聞2019/5/23(木) 22:41配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190523-00000108-mai-pol

石木ダムの建設予定地

長崎県と佐世保市が同県川棚町に建設を計画している石木ダムについて、県収用委員会が予定地内の約12万平方メートルを明け渡すよう計画に反対する地権者に命じる裁決を出したことが関係者への取材で判明した。

裁決は21日付。今回の裁決で、ダム事業に必要な全ての土地を県が強制的に収用することが可能となり、地権者らが反発を強めている。

予定地を巡っては約5500平方メートルが2015年8月までに県に収用され、県は13世帯約60人が暮らす住宅などがあるダム本体用地など残り約12万平方メートルについても収用の裁決を申請していた。明け渡し期限後も住民が立ち退かない場合、行政代執行が可能になる。

現地では反対住民らが座り込みなどの抗議活動を続けており、地権者の炭谷猛さん(68)は「住民を置き去りにして、手続きだけを進めていくことに世論は納得しないだろう。ダムはいらないということを変わらず訴えていく」と話した。

石木ダムは1962年、川棚町に隣接する佐世保市の水不足解消などを目的に県と佐世保市が計画した。【浅野翔太郎、綿貫洋】

洪水調整へ旭川ダム活用を計画 中国地方整備局が変更案まとめる

カテゴリー:

昨年7月の西日本豪雨では岡山県の旭川でも支川が決壊して岡山市内で約6000棟が浸水被害を受けました。

この西日本豪雨を受けて、旭川水系河川整備計画が変更されることになり、その変更原案がまとまりました。その記事を掲載します。

変更原案の内容は下記のURLでご覧ください。

河川整備計画の目標値が次のように引き上げられます(説明資料の18ページ)。

目標 昭和47年7月豪雨 → 1/70 目標流量(下牧) 4800㎥/秒 → 6500㎥/秒 河道目標流量(下牧) 4700㎥/秒 → 5000㎥/秒

旭川水系河川整備計画【大臣管理区間】(変更原案)

http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/kouhou/seibi/asahi/asahi/asahomepe.html

旭川水系河川整備計画【大臣管理区間】(変更原案)について(説明資料)

http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/kouhou/seibi/asahi/asahi/pdf/asuasakan/04_siryo02.pdf

ダムによる洪水調節量が100㎥/秒であったのが1500㎥/秒に引き上げられます。

新規のダム計画はありませんが、旭川水系には次のように旭川ダム、湯原ダムという大きな県営ダムがあるので、それらを改造して洪水調節容量を大幅に増やすことが考えられています。

洪水放流管を設置して、発電容量を洪水調節容量に転用しようということだと思います。

このような既設ダムの改造がほかの河川でも進められていくことが予想されます。

岡山県のダム http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/3663_4233062_misc.pdf

総貯水容量 有効貯水容量 洪水調節容量 利水容量(洪水時)

旭川ダム 5738万㎥ 5177万㎥ 2300万㎥ 2877万㎥(大半が発電)

湯原ダム 9900万㎥ 8600万㎥ 1550万㎥ 7200万㎥(発電)

洪水調整へ旭川ダム活用を計画 中国地方整備局が変更案まとめる

(山陽新聞2019年05月21日 21時36分 更新)https://www.sanyonews.jp/article/900790

(写真)旭川水系河川整備計画の変更案を了承した語る会

(写真)旭川水系河川整備計画の変更案を了承した語る会

国土交通省中国地方整備局は21日、旭川水系の国管理区間(百間川を含む河口から30・4キロ)で策定している河川整備計画について、西日本豪雨を超える大雨に対応するため、旭川ダム(岡山市北区建部町鶴田)の洪水調節機能を高める変更案をまとめた。

想定する水害規模は、現行の「30~40年に一度の大雨」から豪雨を上回る「70年に一度の大雨」に設定。旭川ダムにバイパスとなる放流用の水路などを設置する「既存ダム有効活用」▽旭川支流の宇甘川流域にダムを設ける「新規ダム建設」▽岡山市中心部で堤防を整備し、市街地の橋を高い位置に付け替える「河道掘削」―の3案の中から、コストや用地買収の有無などを比較し「既存ダム有効活用」を採用する。

この日、岡山市内で開かれた有識者による「明日の旭川を語る会」で変更案が示され、了承された。座長の前野詩朗岡山大大学院教授は「被害を防ぐには川の流量を減らし、水位を下げることが重要。ダムを再生して事前放流するのは有効な手段だ」と述べた。

変更案は県、関係省庁との協議を経て、6、7月ごろに正式決定。その後、具体的な手法などを検討した上で整備に着手する。

岡山・新成羽川ダムで6月中旬「事前放流」 中電、豪雨教訓に下流域浸水抑制

カテゴリー:

昨夏の西日本豪雨では岡山県・高梁川支流の小田川が大氾濫し、50名を超える方が亡くなりました。水位が高まった高梁川が支流の小田川の流れをせき止める「バックウォーター現象」が起き、小田川の水位が上昇して小田川で決壊・溢水が起きました。

高梁川上流の成羽川に中国電力の新成羽川ダム(総貯水容量1億2750万㎥)があり、その放流の仕方が問題視されましたので、中国電力は技術検討会を設置し、5月20日にその検討結果を発表しました。その記事をお送りします。

中国電力 2019年05月20日

新成羽川ダムの治水協力に関する検討結果について(岡山支社)

http://www.energia.co.jp/area/okayama/assets/info/2019/20190520_shinnariwa.pdf

大雨が予想される場合に事前放流を行って新成羽川ダムの水位を6月中旬から下げるというものです。昨年7月にこの事前放流が行われていれば、倉敷市酒津(小田川合流後の高梁川)の水位を12センチ下げられたと試算されています。

事前放流によって発電量が低下した場合の補償については、ダムを所管する国土交通省と協議を続けるとしています。

ただし、小田川氾濫の主因は高梁川に比べて、小田川の河床勾配がかなり緩いことによるものです(高梁川約1/900、小田川約1/2200)。

小田川合流点を下流側に付け替えて河床勾配を大きくする計画が半世紀前からありました。この付け替え工事が行われていれば、合流点の水位が4.2mも下がるので、昨年の豪雨で、小田川が氾濫しなかった可能性が高いと考えられます。

小田川付け替えという氾濫回避の有効な対策があったにもかかわらず、その対策の実施を半世紀も先送りしてきた国土交通省の責任は重大です。

岡山・新成羽川ダムで6月中旬「事前放流」 中電、豪雨教訓に下流域浸水抑制

(山陽新聞2019/5/21(火) 0:30配信)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190521-00010000-sanyo-l33

(写真)6月中旬から大雨が予想される場合に事前放流する新成羽川ダム=高梁市備中町地区

中国電力(広島市)は20日、高梁川水系にある岡山県内最大の新成羽川ダム(高梁市、総貯水量1億2750万立方メートル)で、大雨が予想される場合にあらかじめダム湖の水位を下げて貯水容量を増やしておく「事前放流」を6月中旬から行うと明らかにした。昨年7月の西日本豪雨を教訓に、下流域での浸水被害を抑制するのが狙い。発電目的の民間ダムが治水対策として事前放流するのは珍しく、中国四国以西では初めてという。

この日、岡山市内で開かれた高梁川流域の4市(倉敷、総社、高梁、新見)の市長とダム、河川管理者による意見交換会で報告した。事前放流は、西日本豪雨で倉敷市真備町地区が甚大な浸水被害を受けたこともあり、4市長が同社に要請していた。

計画では、事前放流はダム上流域の合計雨量が110ミリを超えると予想される場合、降雨の2日ほど前から発電用の放流口を使って行う。これにより最大で東京ドーム32個分に相当する4千万立方メートル分の貯水容量を確保でき、大雨当日の放流量を減らせるという。

新成羽川ダムの地図

新成羽川ダムは西日本豪雨のピーク時に最大毎秒2074トンを放流した。この水量は同じ高梁川水系の上流にある岡山県管理の河本ダム(新見市、総貯水量1735万立方メートル)が実施した最大放流量の約3倍に当たる。中国電力は仮に新成羽川ダムで事前放流を行っていれば、高梁川の水位を総社市日羽で約20センチ、真備町地区に近い倉敷市酒津で約10センチ下げられたと試算している。

同社は今後、操作規程を見直し、事前放流できるよう国に承認申請する。事前放流によって発電量が低下した場合の補償については、ダムを所管する国土交通省と協議を続ける。

西日本豪雨では高梁川流域で浸水被害が相次ぎ、真備町地区は高梁川支流の決壊で町域の3割に当たる1200ヘクタールが水没し、51人が亡くなった。

倉敷市の伊東香織市長は「治水に協力する決断を下した中国電力に感謝したい」と述べ、同社の吉岡一郎執行役員は「現段階で協力できる最大限の内容を示した。下流域の減災につなげたい」と話した。

中国電力 高梁川水系ダムを事前放流へ 西日本豪雨で決壊

(毎日新聞2019年5月20日 12時28分)

https://mainichi.jp/articles/20190520/k00/00m/040/082000c

新成羽川ダム

新成羽川ダム

中国電力は20日、1級河川・高梁(たかはし)川水系に設置している発電用「新成羽川(しんなりわがわ)ダム」(岡山県高梁市)について、大雨が予想される際には事前に水位を下げる運用を始めると、流域4市(岡山県倉敷市、総社市、高梁市、新見市)に伝えた。昨年7月の西日本豪雨で高梁川や支流の堤防が決壊し、倉敷市の真備町地区などで大規模な浸水被害が起きたことを受け、4市が要望していた。国土交通省によると、民間の発電目的のダムが治水に協力するのは珍しいという。

中国電力などによると、水力発電は水が落下する力を利用するため、普段は高低差と水量を確保できるよう、高水位を保っている。西日本豪雨の際、新成羽川ダムは梅雨時期の運用として満水より少し水位が低い状態だった。そこに大量の雨水が流れ込んだため、約5時間にわたって全てのゲートを全開にして放流せざるを得なかった。

豪雨が予想される場合、あらかじめ放流し、貯水余力を確保すれば被害の軽減につながる可能性がある。このため浸水被害を受けた4市は昨年12月、中国電力や国などに豪雨前には水位を下げるよう要望。中国電力は社内に大学教授らを交えた検討会を設置し、議論を重ねていた。【林田奈々】

治山ダム、構造補強へ広島県が新方針 コアストーン対応

カテゴリー:

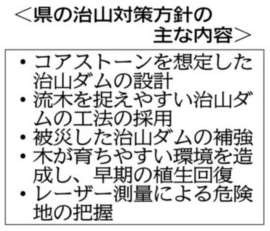

昨年7月の西日本豪雨で広島県内の治山ダムが壊れるなどした問題で、広島県は「コアストーン」と呼ばれる巨大な花こう岩に対応できるよう、ダムの構造を補強するなどの新たな治山対策方針をまとめました。その記事をお送りします。

昨年の西日本豪雨では広島県内の治山ダムのうち、計6基が全壊しました。しかし、問題は治山ダム(砂防ダム)の強度だけの問題ではありません。

広島市安芸区矢野東地区の梅河(うめごう)団地では、昨年2月に治山ダムが完成したばかりであったのに、土石流が治山ダムを乗り越えて、12人の死者・安否不明者が出ました。

災害を起きると、治山ダム(砂防ダム)の建設に拍車がかかることになりますが、治山ダム(砂防ダム)に依存する治山行政で本当によいのか、治山行政の在り方を科学的に検証する必要があると思います。

治山ダム、構造補強へ広島県が新方針 コアストーン対応

(中国新聞2019/05/20 06:23) https://www.msn.com/ja-jp/news/national/e6-b2-bb-e5-b1-b1-e3-83-80-e3-83-a0-e3-80-81-e6-a7-8b-e9-80-a0-e8-a3-9c-e5-bc-b7-e3-81-b8-e5-ba-83-e5-b3-b6-e7-9c-8c-e3-81-8c-e6-96-b0-e6-96-b9-e9-87-9d-e3-82-b3-e3-82-a2-e3-82-b9-e3-83-88-e3-83-bc-e3-83-b3-e5-af-be-e5-bf-9c/ar-AABARCr

© 中国新聞社

© 中国新聞社

昨年7月の西日本豪雨で広島県内の治山ダムが壊れるなどした問題で、県は土石流をはじめとする山地災害の被害を抑えるための新たな治山対策方針をまとめた。「コアストーン」と呼ばれる巨大な花こう岩に対応できるよう、ダムの構造を補強。山地災害の危険性を住民により分かりやすく伝える取り組みも盛り込んだ。

県によると西日本豪雨では県内に7734基ある治山ダムのうち、呉市3基、東広島市2基、神石高原町1基の計6基が全壊し、土石流がダムからあふれる事例も相次いだ。現地調査では埋もれていたコアストーンが流れ出したことなどが原因と確認できたという。

方針では、被災地の復旧でダムを整備する場合、現地調査で判明した石の大きさの2倍の衝撃に耐えられるよう設計する。堤のコンクリートを厚くしたり、鉄筋を差し込んだりして強度を確保する。流木が下流の橋に詰まって川の水があふれるケースも相次いだため、状況に応じて流木を捉えやすい工法も採用する。

堤は壊れなかったものの基礎部分などが大きくえぐられたダムでは、同じ規模の土石流に耐えられる補強や対策を取る。

住民向けの周知では、航空機からレーザーを使って地形を測量し、危険度をつかむ手法を活用する。従来の地形図を使った手法と比べて、より精度が高まるという。解析結果を基に立体図などの視覚的に分かりやすい資料を作製して市町に提供し、住民の防災活動に役立ててもらう。

方針は、林野庁の有識者チームが昨年11月に公表した中間とりまとめを参考にした。県森林保全課は「県の実情を反映させ、ハードとソフト両面で対策を充実させると盛り込んだ。土石流や森林崩壊を防ぎ、住民の命を守る」としている。