水源連の最新ニュース

地滑り対策地半減 八ツ場ダムに警鐘 盛り土強度にも疑問 群馬 地質研究者ら会見

八ッ場ダムの本体工事が残念ながら、急ピッチで進んでいます。来年3月には完成する予定で、本体工事が終わったら、試験湛水が始まることになっています。

八ッ場ダム事業にはまだまだ多くの問題がありますが、その一つとして試験湛水やその後の本格運用で地すべりが引き起こされる危険性の問題があります。

八ッ場ダム貯水池周辺は地質が脆弱なところが多く、また、周辺に造成された移転代替地は民間の宅地造成では例がない超高盛土の造成が行われたため、試験湛水や本格運用による貯水位の変動で地すべりが起きる危険性があります。

その危険性が強く指摘されてきたので、2011年に行われた八ッ場ダム事業の検証で、国土交通省はようやく、地すべり対策を10カ所(対策済みの1カ所を除く)、代替地安全対策を5カ所で実施する方針を示しました。

ところが、最近になって国土交通省は費用節減のため、地すべり対策を5カ所に、代替地安全対策を3カ所に減らし、対策を実施するところも安上がりの工法に変えてしまいました。

地元の安全性が蔑ろにされているのです。そこで、八ッ場あしたの会は情報公開請求で国土交通省の地質報告書と対策検討報告書を入手し、対策箇所削減と対策工法変更の問題点について専門家グループに検討を依頼しました。

2月26日に専門家グループが群馬県庁記者クラブでその検討結果について記者会見を行いました。その記事を掲載します。

記者会見の様子は八ッ場あしたの会のHP https://yamba-net.org/46148/ 、

会見の配布資料は八ッ場あしたの会のHP https://yamba-net.org/46170/ をご覧ください。

地滑り対策地半減 八ツ場ダムに警鐘

盛り土強度にも疑問

群馬 地質研究者ら会見

(しんぶん赤旗 2019年2月27日)https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2019-02-27/2019022701_04_1.html

(写真)会見する伊藤さん(左から2人目)ら研究者と八ツ場あしたの会のメンバーら=26日、群馬県庁内

(写真)会見する伊藤さん(左から2人目)ら研究者と八ツ場あしたの会のメンバーら=26日、群馬県庁内

「いま、最低限の対策をとらないと重大な事態を引き起こしかねない」―。不要不急の大型公共事業と指摘されながら国土交通省が工事を推し進めてきた八ツ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)。今年中にダムに貯水して機能を確かめる「試験湛(たん)水」を行う予定です。それを前に地質の研究者らが26日、群馬県内で会見を開き、同ダムの不十分な地すべり対策に警鐘を鳴らしました。

会見をしたのは、伊藤谷生・千葉大学名誉教授ら地質などの専門家です。伊藤さんらは、同ダム建設の中止と建設予定地の地域再生を求めて活動する「八ツ場あしたの会」が情報公開で入手した国交省の資料を調査しました。

その結果、2011年の計画では、10カ所にするはずの地すべり対策が17年には5カ所に減らされていました。

また、同ダム水没予定地の住民は、ダム湖を見下ろす造成地に建設した代替地に移転しています。高い盛り土の上に造られたため、11年の時点では5カ所で鋼管杭(くい)やアンカーを打ち込んだ地すべり対策をする予定でした。

ところが、17年に2カ所ではなんら対策をしないことになりました。さらに残り3カ所も杭の打ち込みをやめ、「押さえ盛り土」などの安価な工法に変更されていました。

伊藤さんは「温泉地帯にダムを造るというのはあまりないのではないか。押さえ盛り土でセメントを使うが、酸性に弱い。水没することでセメントの劣化が懸念される」と指摘しました。

さらに、伊藤さんらは、盛り土の強度について国交省の報告書に「最初に結論ありきで、恣意(しい)的に数値が操作されている疑いがある」と指摘しました。

「あしたの会」は3月中に国交省関東地方整備局に公開質問状を提出する方針です。

八ツ場ダム工事事務所は「調査検討を行い、必要に応じて安全性を確保しています」と、本紙の取材に答えました。同ダムは、国と1都5県で5320億円の事業費となっています。

(写真)工事中の八ツ場ダム(国交省のHPから)

(写真)工事中の八ツ場ダム(国交省のHPから)

代替地や貯水池 「安全対策に問題」 八ッ場あしたの会

(上毛新聞2019年2月27日)

新年度完成予定の八ッ場ダム(長野原町)について、市民グループの八ッ場あしたの会は26日、県庁で記者会見し、

水没予定地の代替地や貯水池周辺で、地滑りなどが起きないようにする安全対策に問題があると指摘した。

ダムに水をためる前に対応を検討すべきだとしている。

国土交通省の地質調査や、対策工事に関する資料を情報公開請求で入手し、専門家の協力で検討した。

その結果、安全対策を決める際に用いるデータの評価などについて、不適切とみられる項目が見つかったという。

当初予定より安価な工法に変更されたとして「事業費を圧縮するためではないか」とみている。

国土交通省に近く公開質問書を送る。

国土交通省八ッ場ダム工事事務所は上毛新聞の取材に、同会の指摘内容を把握していないとしつつ「対策については適正に調査検討を行い、安全性を確保している」とした。

天竜川の白濁対策、下伊那漁協などが県に要請へ ダムの堆砂原因か (長野県の小渋ダム)

カテゴリー:

長野県営小渋(こしぶ)ダムの放流水で天竜川が白く濁ることがあり、アユやアユの餌となる藻類の成長に悪影響が及ぶ恐れがあるとして、下伊那漁業協同組合が県企業局に対策を求めることになりました。その記事を掲載します。

小渋ダムは堆砂がひどく進行しています。総貯水容量5,800万㎥に対して2017年3月末の堆砂量は1,801万㎥にもなっており、総貯水容量の3割以上が土砂で埋まっています。

天竜川の白濁対策、下伊那漁協などが県に要請へ ダムの堆砂原因か

•

(信濃毎日新聞 2019年2月27日) https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20190227/KT190218FTI090008000.php

•

•

•

(写真)小渋第2発電所の取水口がある小渋ダム=26日、中川村・松川町

県営小渋(こしぶ)第2発電所(下伊那郡松川町)からの放流水で天竜川が白く濁ることがあり、アユやアユの餌となる藻類の成長に悪影響が及ぶ恐れがあるとして、下伊那漁業協同組合(飯田市)などは近く、同発電所を管理する県企業局に対策を求める。

同発電所が取水している小渋ダム(松川町、上伊那郡中川村)で堆砂が進み、砂や泥が混じりやすくなっていると推測。取水口の位置を変えるよう要請する考えだ。

同発電所は、国土交通省天竜川ダム統合管理事務所が管理する小渋ダムの完成に合わせ、1969(昭和44)年に稼働した。同事務所によると、発電所に水を流す導水管とつながった取水口は標高583メートルの高さにある。設置当初のダム湖の湖底は同約540メートルだったが、堆砂が進み、現在は同約570メートルまで上昇。同漁協は、ダム湖の湖底が取水口に近づいたことで、濁った水が取水口に流れ込んでいると推測している。

県企業局電気事業課によると、2003年以前に同漁協から天竜川の濁りについての指摘があり、現場で確認。同年から、アユ釣りが盛んな6〜9月の土、日曜日は発電や天竜川への放流を行わないようにしているという。

一方、同漁協は、天竜川が濁る傾向は同年以降も続いており、釣り客離れも生じていると強調。天竜川下流の天竜川漁業協同組合(浜松市)を含む静岡県内2漁協と共同で対策を要請することにした。

電気事業課は、漁協側が求める取水口の新設について、「大きな工事になるので、効果があるのかしっかり検証する必要がある」と説明。「地域との共存共栄が大事。地元漁協とさらに話し合いを深めたい」としている。

大井川の今、課題を共有 島田でフォーラム 中部電力・塩郷ダムの水利権更新

カテゴリー:

30年以上前のことですが、大井川の中流部にある中部電力の塩郷ダムが大井川の水をとり尽くし、さらに、堆砂がひどく進行して、周辺は砂漠のような状態になっていて、川原砂漠と言われていました。

川を取り戻せの運動が進められ、ようやく1989年の水利権更新で毎秒5トンの放流が行われるようになりました。しかし、5トンだけではまだまだ不十分です。

それから、早くも30年間経過して、再び水利権更新の期限になりました。

このことについての記事を掲載します。

これまでの経過を記した報告も下記に転載しておきますので、合わせてお読みください。

大井川の今、課題を共有 島田でフォーラム

(中日新聞静岡版2019年2月24日)http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20190224/CK2019022402000015.html

(写真)大井川の課題について意見を語る流域住民=島田市川根町で

(写真)大井川の課題について意見を語る流域住民=島田市川根町で

流域住民らが大井川の現状を話し合う「大井川フォーラム」が二十三日、島田市川根町の市川根文化センターであった。地方議員や役場関係者を含む五十人が参加し、土砂堆積や濁水などの課題を共有した。

大井川中流部で塩郷ダム(川根本町)の水利権更新が三月末に迫るのを前に、流域住民らでつくる「大井川を再生する会」が企画した。

フォーラムは二部構成で、前半は、大井川の中流-上流部を管理する「新大井川漁協」の関係者が魚の成育の観点から現状を語ったほか、県島田土木事務所の職員が今後の河川整備計画を説明した。電力利水者の中部電力関係者は出席しなかった。

後半では、参加者が自由に意見を発表した。大井川の現状を子どもたちに伝えている小沢節子さん(74)=川根本町上長尾=は「水は幅広く水道や農業に使われているが、八割は海に戻っておらず、海岸浸食にもつながる。流量を戻したい」と話した。このほか、参加者から「濁水の少ない川にしたい」「ダムやえん堤ばかりで魚が成育できない」などの声が上がった。(西田直晃)

大いなる川よみがえりたり(大井川親水公園)

http://tabisagashi.jugem.jp/?eid=105

大井川の河水は水力発電と農業用水という異なる用途に連携利用されました。しかし、この事により、大井川は致命的な環境への影響、そして流水の枯渇を生じてしまいました。 大井川の水は、その大部分が山中を通じるトンネルの中を流れる事となり、流れるべき河川に流入する事はほとんどありませんでした。 塩郷ダムの完成により、「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」と謳われ、 平均水深約76cmという記録が残っていた大井川は、塩郷ダムから下流のおよそ20km区間に亘り無水区間となってしまったのです。 塩郷ダム付近は、大蛇行区間(鵜山の七曲がり)であり、水量が豊富な時期は豪快な流れで、大井川の雄大さを感じさせるものでした。 しかし、河川の水が途絶えた事で、砂漠化を起こしました。 そして自然環境の破壊は、アユなどの水産資源に壊滅的打撃を与える事となったのです。 海へ流れ込む砂が大井川の水が途絶えた事により、河口部の砂浜が後退して駿河湾の海岸侵食へと繋がっていく大井川流域全体の大きな問題へと発展していきました。 地域住民たちは、ダムから取り入れている水を、大井川へ戻すように河川管理者である静岡県やダム・発電所を管理する中部電力へ訴えました。 静岡県は川根町・本川根町・中川根町3町の首長・町議会・住民より要請を受けて、1975年(昭和50年)に期限更新となる中部電力の大井川発電用水利権の一部返還(毎秒2トンの放流)を求めて中部電力と交渉を行いましたが、中部電力は大井川の水の返還には応じませんでした。 水利権更新年である1989年(平成元年)が近づくにつれて、 流域の川根町・本川根町・中川根町では水利権の一部返還に向けた活発な動きが表面化していきました。 1986年(昭和61年)、流域の3町は「川根地域振興協議会」を結成し水利権返還についての具体的対策について討議を行い、 塩郷ダムから毎秒5トンの放流を要求しました。 水利権更新年の1989年に入ると、住民の動きは一層活発化していきます。 2月には大井川河川敷広場において住民ら1,000人が集まり、「放流量5トン・水利権更新期間10年に短縮」を求め決起大会が行われました。 斉藤知事は水利権更新交渉に積極的に介入し、この結果中部電力は大井川の水利権一部返還の意思を表明することとなったのです。 具体的には通年で毎秒3トン、農繁期(4月~9月)で毎秒5トンを放流し流域の求める水量の放流を受け入れました。 ただし、水利権更新期間については10年更新の要求に対し30年更新を要望、静岡県や流域自治体もこれに同意しました。 毎秒5トンの塩郷ダムからの放流が農繁期ではあるが実現し、28年目にして大井川に流れがよみがえりました。 流水復活に尽力した斉藤知事はこの時の心境を「桜花 五トンの流れ 照り映えて 大いなる川 よみがえりたり」という短歌に託しました。 この短歌石碑として建立され、現在静岡県道77号川根寸又峡線沿いにある大井川親水公園内に建てられています。 これが、短歌の石碑です。「大井川水返せ運動」、この石碑に秘められた思いが伝わってきます。

大井川の無水区間は解消し、流水は不完全な形ではありますが、復活する事が出来ました。しかし、「川原砂漠」が完全に解消されたわけではなく、かつての大井川の復活にはまだ道半ばなのです。 住民にとって破壊された環境を回復することがいかに重要であるか、そして同時にそれをどう回復していくのかが、重要な問題・課題です。 その問題・課題に対する答が、次回の水利権更新で示される事になると思います。

東京都水道局「見える化改革」の新水需要予測のカラクリ

カテゴリー:

先にお知らせしたように、東京都水道局が「見える化改革 報告書 「水道」」をまとめました。

都政改革本部会議(第21回)(1月23日)会議資料http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigisiryou21.htmlに掲載されています。

その本質は、外国資本の参入による水道民営化の動きに対抗できるように、みずから実質的な民営化を進めていくことにあります。

都水道局の事業規模は非常に大きく、総支出は年間3650億円(2017年度)もあって、現体制で多くの人々、会社が利益を得ていますので、外資の参入に対して現体制を守ろうということだと思います。

この「見える化改革 報告書 「水道」」で東京都は新たな水需要予測、長期的な予測を示しています。

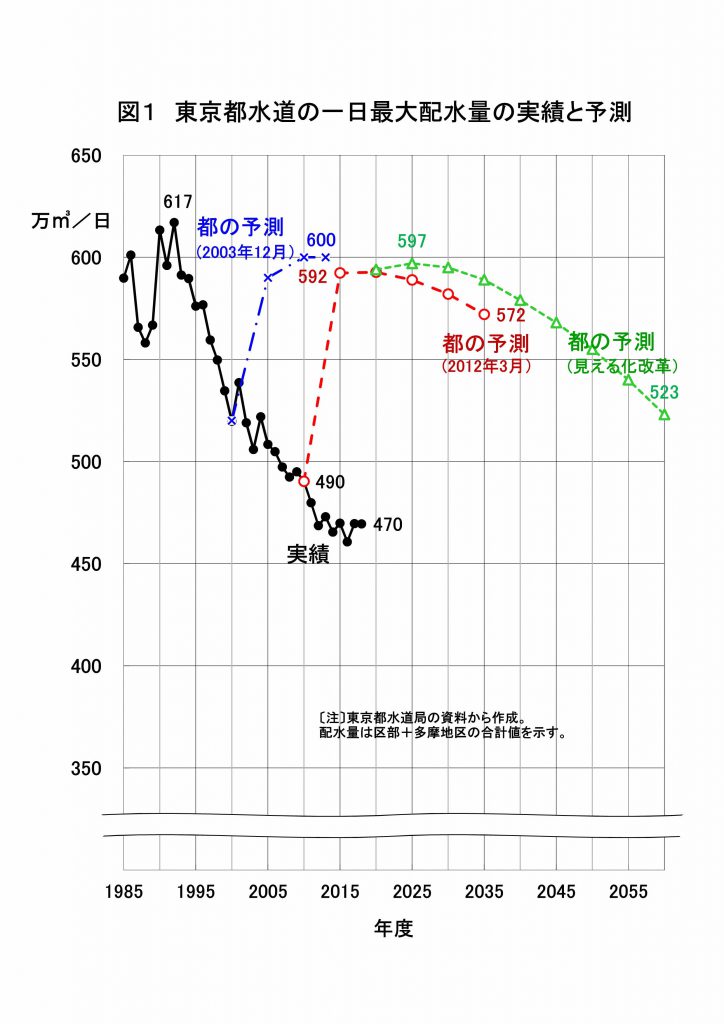

新予測は下記の図1のとおり、2060年度には一日最大配水量が523万㎥/日まで低下するものの、ピーク時(2025年度)にはこれまでの予測と同様に、600万㎥/日近くまで上昇することになっています。

一日最大配水量の実績はほぼ減少の一途を辿り、470万㎥/日まで低下してきており、約600万㎥/日は実績と大きくかけ離れた過大な予測値です。

なぜ、このような架空予測を行うかと言えば、それは東京都が八ッ場ダムと霞ヶ浦導水事業に参画しており、ピーク時に600万㎥/日近くまで増えることが八ッ場ダム等への参画の理由づけに必要だということです。

しかし、実績が470万㎥/日まで低下してきているのに、約600万㎥/日まで増加するというのは一体どのような予測手法によるものなのでしょうか。

そのカラクリを知るため、情報公開請求で予測の根拠資料を入手しました。

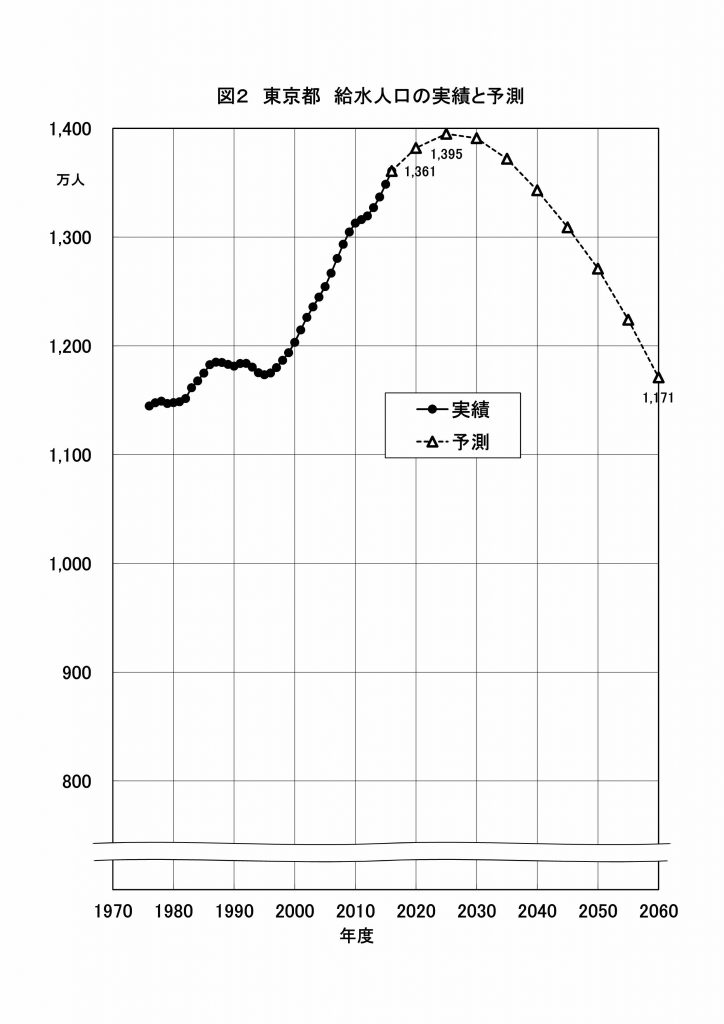

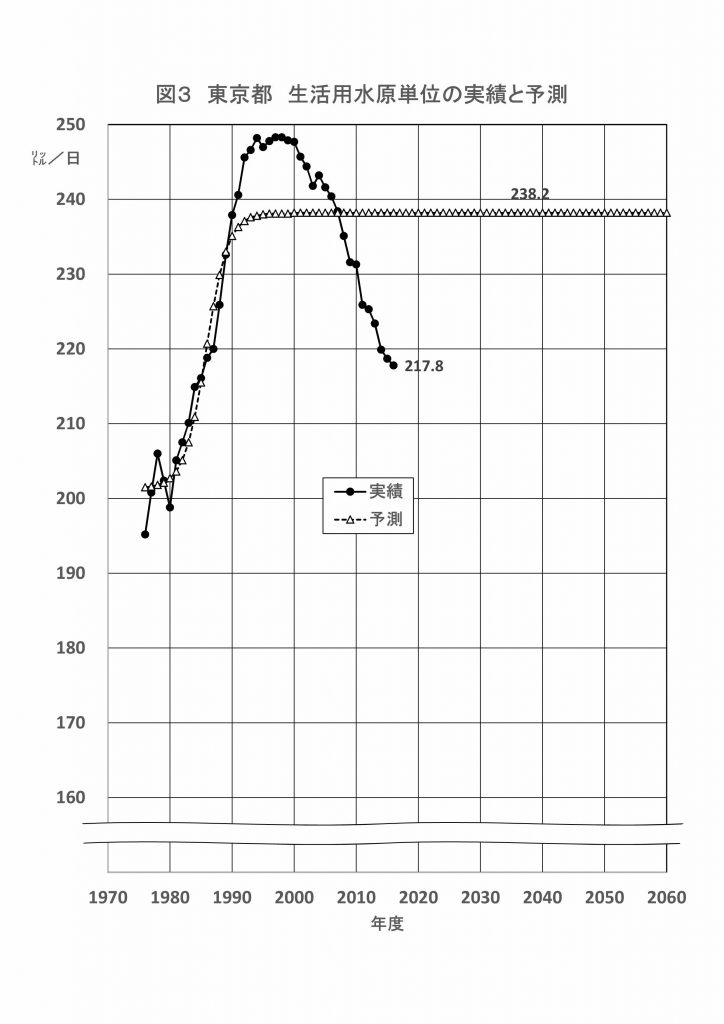

下記の図2~図6は予測の内容を整理したものです。

図2は給水人口の実績と予測です。一極集中が進む東京都といえども、2025年度以降は給水人口が減少傾向になるとしており、妥当な予測です。

図3は生活用水原単位の実績と予測です。実績は一人当たり250㍑/日程度から現在は218㍑/日まで低下してきています。これは節水型機器の普及等によるものです。ところが、予測はこの減少傾向を半ば無視して238㍑/日ままで推移していくとしています。これが配水量の予測値をかなり大きくする要因の一つになっています。

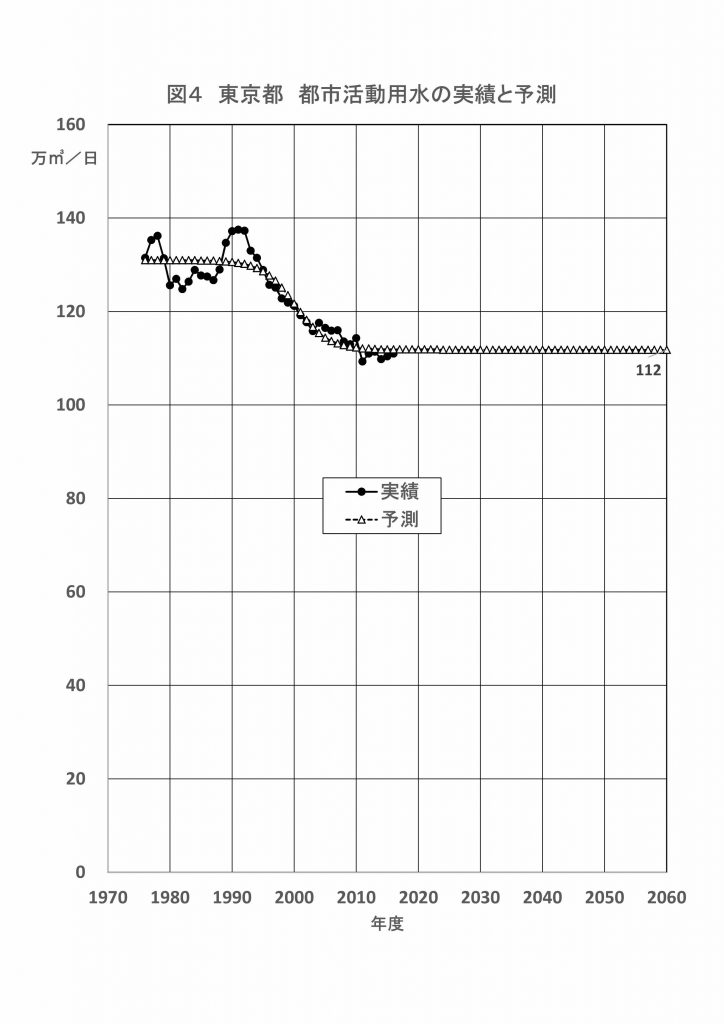

図4は都市活動用水の実績と予測です。実績は減少傾向を示していて、予測はその最新値のままで推移するとしています。特段の過大予測ではないと思われます。

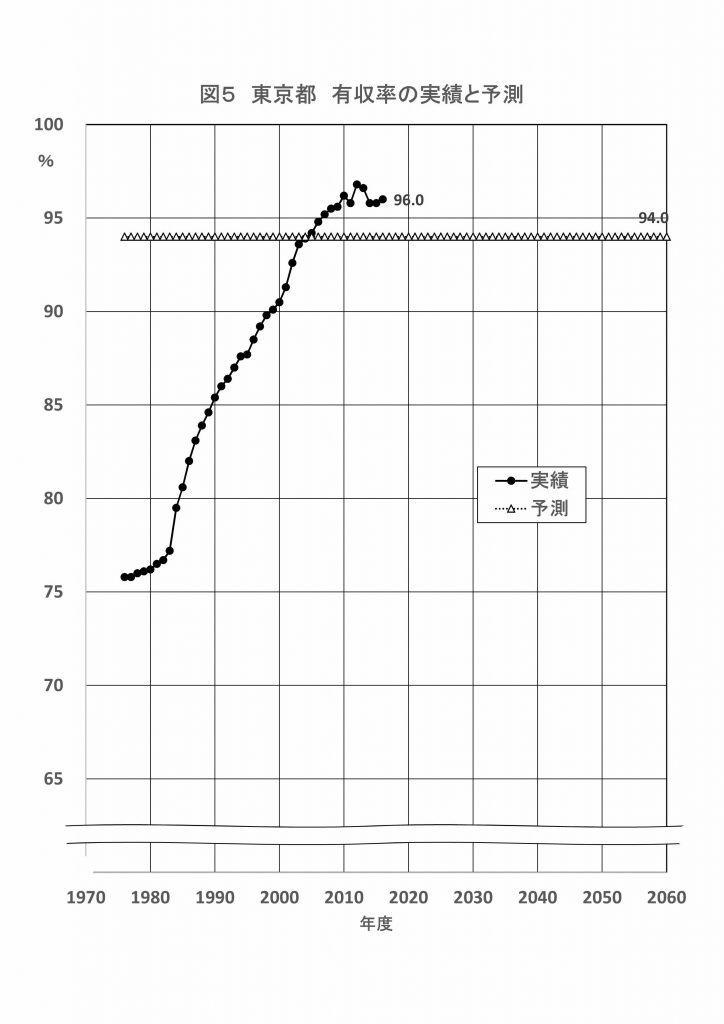

図5は有収率(料金徴収水量÷配水量)の実績と予測です。漏水防止対策により、有収率は上昇傾向にあります。最新の実績値96%に対して、予測値は94%としており、配水量の予測値を少し押し上げる要因になっています。

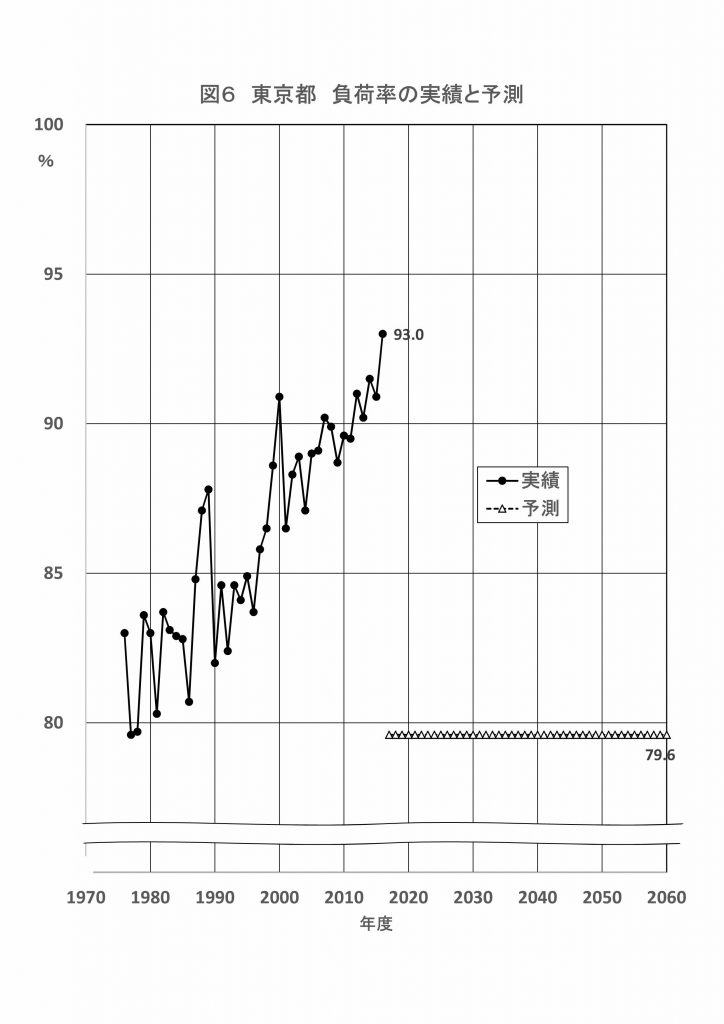

図6は負荷率(一日平均配水量÷一日最大配水量)の実績と予測です。最近は夏期のピーク配水量の出方が小さくなって、年間の一日最大と一日平均の差が次第に縮まってきています。これは、空調機の普及によって季節による生活差が小さくなってきたこと、晴れ間に一斉に洗濯するような習慣がほとんどなくなってきたことなどによるもので、負荷率の実績は確実な上昇傾向にあって、最新値は93%になっています。ところが、予測ははるか昔の1979年の79.8%を採用しています。これが架空の予測値を作り上げる最大の要因になっています。

〔注〕一日最大配水量の予測値は一日平均配水量の予測値を将来の負荷率で割って求めるので、将来の負荷率を小さく設定するほど、一日最大配水量の予測値が大きくなります。

このように見てくると、約600万㎥/日という架空の将来値を作り上げている最大の要因は、実績と乖離した負荷率の設定であり、さらに、生活用水原単位の予測値も将来値の押し上げに少なからず寄与しています。

以上の通り、水需要予測の簡単な操作で、東京都が八ッ場ダムと霞ヶ浦導水事業に参画する理由がつくられているのです。

【補遺】東京都水道は使用実績に基づいて正しく評価すれば、現状で694万㎥/日の水源を保有しており、有り余る水源があります。しかし、東京都の評価では一部の水源は課題があるとして排除され、さらに10年に1回の渇水年には使える水源量が目減りするとして、

八ッ場ダムと霞ヶ浦導水事業ができても、保有水源量が591万㎥/日にとどまるとしています。八ッ場ダム等への参画の理由をつくるために、このような保有水源量の過小評価も行われています。

東京都水道局 見える化改革 報告書 (監理団体を使っての民営化、公共から民間への一種の民営化)

カテゴリー:

東京都水道局が「見える化改革 報告書 「水道」」をまとめました。

都政改革本部会議(第21回)(1月23日)会議資料http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigisiryou21.html

に掲載されています。

東京都水道局 見える化改革 報告書 「水道」

http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigi21/03-2_mierukakasankoushiryou.pdf

見える化改革 報告書 「水道」(抜粋版)

http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/kaigi21/03-1_mierukakaigishiryou.pdf

見える化改革の意図するところは水道法が改正され、民営化(施設運営権の譲渡)の道が開かれたことに対して、都水道局として対抗措置を講じるところにあると思います。

見える化改革 報告書の中で気になったところを取り出して添付します。

都水道局の事業規模は非常に大きく、総支出は年間3650億円(2017年度)もありますので(14ページ)、現体制で多くの人々、会社が利益を得ています。

都水道局は人員の削減に邁進してきました。1974年度は7825人であったのが、2018年度は3791人となり、半分以下になっています(12ページ)。

人員の削減に伴って、水道業務のかなりの部分を監理団体に委ね、監理団体を通して民間業者に任せるようになりました(14ページ)。、

この監理団体は水道料金徴収業務等を代行する㈱PUC(Public Utility Services Center)と、水道施設の管理、施工、水質調査分析等を行う東京水道サービス㈱です(13ページ)。

前者は代表取締役が小山隆・元東京都水道局次長、都水道局の出資比率84.5%、後者は代表取締役が増子敦・元東京都水道局長、都水道局の出資比率51%であり、いずれも都水道局の外郭団体で、いわば天下り団体です。

東京都多摩地域に至っては、水道の自主経営を行っている武蔵野市、昭島市、羽村市の三市を除くと、各市町の水道部はなくなり、この二社が水道業務を担っています。

今回の見える化改革では㈱PUCと東京水道サービス㈱を統合し、監理団体を一つして、現体制を強化して構築していくことになっています(48ページ)。

そのように強化することによって、年間総支出3650億円もあって、多くの人々、会社が利益を得ている現体制を守り、外資の参入を防ごうとしていると考えられます

そう意味で、水道法改正が企図した施設運営権の譲渡という民営化ではないけれども、監理団体を使っての民営化、公共から民間への一種の民営化が都水道局では進められ、それが今後一層推進されていくことになります。

そのことの是非も問われるべきだと思います。

関連記事を掲載します。

都、水道局傘下団体を統合 料金徴収など業務一体化

(産経新聞東京版2019.2.4 07:01) https://www.sankei.com/region/news/190204/rgn1902040007-n1.html

都は水道局の傘下にある監理団体で、浄水場の管理運営や水道管の工事などを行う「東京水道サービス」と、料金の徴収業務やお客さまセンターなどを担当する「PUC」を統合し、新たな監理団体を設立する方針を明らかにした。業務を効率化して水道事業の経営基盤を強化し、公共性の維持や経営の効率化を狙う。

1月下旬に開かれた都政改革本部会議で提示した。水道事業は全国的に人口減少や施設の老朽化など将来的な課題を抱えている。また、改正水道法の成立で民間参入がこれまでより促進される可能性がある。

このため都は、監理団体を統合し、水源や浄水施設の管理運営から料金徴収やお客さまセンターなどの業務を一体化することで、コスト削減やサービス向上を目指す。運営権の民間への売却などは行わず水道事業を維持していく方針で、将来的には経営が厳しい他自治体の水道事業の受託なども視野に入れている。

都の水道事業をめぐっては昨年、都内9区で供給している工業用水道(工水)を移行・激変緩和期間を経た上で廃止して上水道に切り替える条例が成立している。工水は昭和39年から供給が始まったが、設備が老朽化して更新費用に2300億円以上かかるとの試算が出たほか、需要もピーク時から大きく落ち込み今後の需要増も見込めないとの予測があり、方向転換に大きくかじを切っている。