集会などのお知らせ・報告

球磨川の氾濫で特別養護老人ホーム「千寿園」の浸水が早かった原因は

カテゴリー:

7月4日の熊本県・球磨川の氾濫で特別養護老人ホーム「千寿園」で14人の方がお亡くなりになりました。

なぜ、このように悲惨なことになったのでしょうか。

今までの新聞記事に、考えられる要因がいくつか書かれています。

➀ 特別養護老人ホームの立地場所が悪かった?

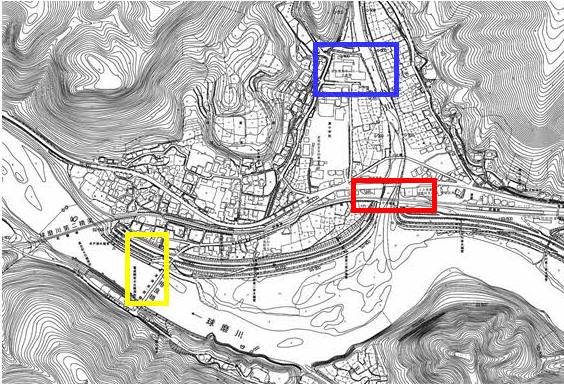

もっと安全なところになぜ立地しなかったのかという話もあるかもしれませんが、老人ホームは下記の地図の青枠のところです。渡小学校の隣で、JR線の渡駅に近く、人家が少なからずあるところですから、立地場所が特によくなかったとは思われません。

この大字渡乙では老人ホーム以外の民家でも2人が亡くなっており、老人ホームの立地場所が特によくなかったとは言えないと思います。

熊本県【7月31日】令和2年7月豪雨に係る災害対策本部会議資料(第23回) https://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=35109&sub_id=1&flid=245251

② 2015年に設置された排水機場が停止した

2015年に設置された排水ポンプ3カ所が次の記事で、全て破損したと書かれています。この排水ポンプ(下記の地図の黄色枠のところ)は、建設が中止された川辺川ダムに代わる治水対策の一環として、国交省が2015年に11億円をかけて整備したものですが、肝心な時に役立たちませんでした。排水ポンプ施設の浸水対策が講じられていなかったようで、お粗末な話だと思います。

西日本新聞2020/7/18 6:00 「排水ポンプ3カ所が全て破損 熊本・球磨村の渡地区、浸水で能力喪失」 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/627281/

しかし、この排水ポンプの完成式の資料を読むと、排水ポンプの能力は0.5㎥/秒、1.0㎥/秒、2.5㎥/秒ですから、これらが稼働していても、状況がどれほど好転していたかはわかりません。

球磨村渡地区浸水軽減対策関連事業 完成式 http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/news/h26/h270203kisha.pdf

➂ JR鉄橋との交差部分だけ低く越水

次の記事に「支流の小川を横切るJR肥薩線の鉄橋と交差する部分だけ、小川の堤防が周囲より約2メートル低くなっている」と書かれています。上の地図の赤枠の部分です。

「『ここまでとは』想定外の雨量、河川改修でも浸水 行動計画も効果不明 熊本豪雨」

(毎日新聞2020年7月5日 20時59分) https://mainichi.jp/articles/20200705/k00/00m/040/168000c

「氾濫をもたらしたのは地形や大量の雨だけが理由ではない。支流の堤防は球磨川沿いに走るJR肥薩線の鉄橋と交差する部分だけ周囲の堤防より約2メートル低くなっており、そこから越水した。地域の防災対策では堤防をかさ上げする予定になっていたが、そのためにはJRの鉄橋を高くする必要があり、JR九州側との調整が進んでいなかった。」

私は➂が老人ホームの浸水を早めた最大の要因ではないかと思います。

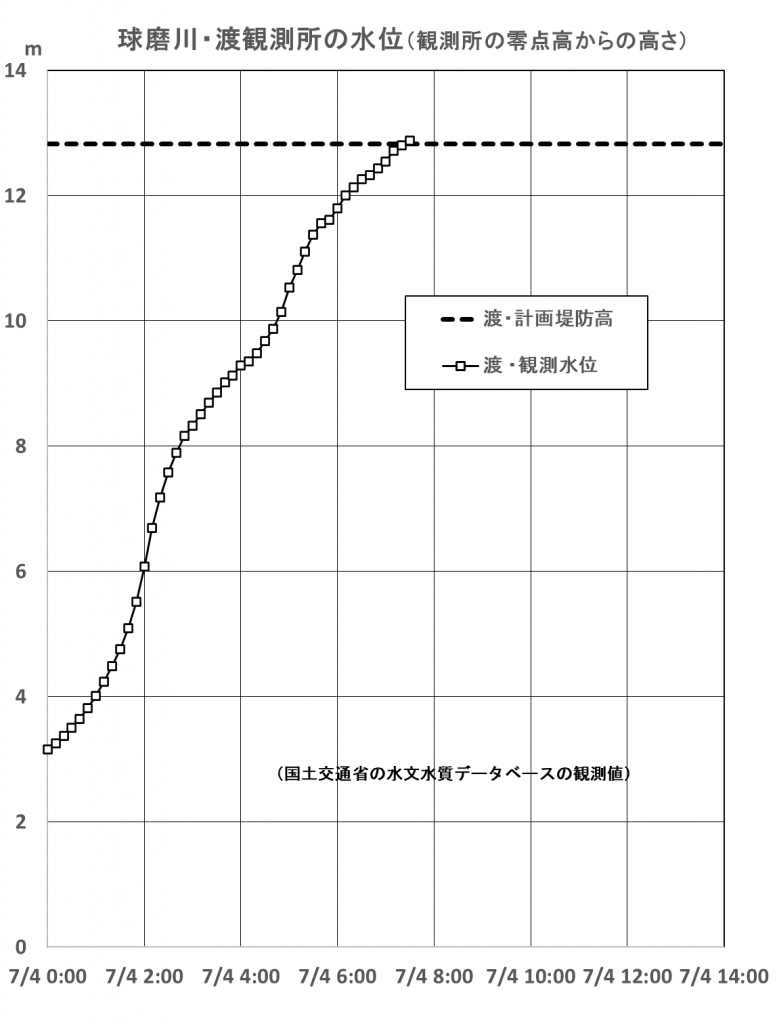

球磨川の渡観測所水位変化を下のグラフに示します(観測所の位置は上の地図で黄色枠のところ)。老人ホームのすぐ近くにある渡観測所の水位が堤防を越えたのは7月4日7時半頃(その後は観測停止)ですが、

「千寿園の教訓を備えに 入所者14人犠牲、避難情報共有が鍵」(西日本新聞2020/8/5 ) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/632650/

によれば、「午前4時50分、(園周辺の)道路が冠水してたどり着けない」状態であったのですから、球磨川からの越水が始まるかなり前に浸水が進行していました。

鉄道や道路の橋があるところは堤防が一段と低くなっている例は少なからずありますが、ここでもこのことが千寿園の浸水を早めた最大の要因であったと思います。

老人ホームの浸水が始まったのは

球磨川ではきめの細かい治水対策が実施されてこなかったことが最大の問題ではないでしょうか。

そして、川辺川ダムが仮につくられても、JR肥薩線の鉄橋と交差する小川の堤防が周囲より約2メートルも低くなっている現在の状態が改善されない限り、やや大きい洪水時は氾濫が避けられないと思います。

鬼怒川水害国家賠償請求事件裁判についての説明

カテゴリー:

2015年9月に鬼怒川水害が発生して、あと少しで早くも5年になります。

2018年8月に鬼怒川水害国家賠償請求の提訴が行われました。それから、間もなく2年になります。

その間、下記の通り、裁判が進められてきました。

裁判は中盤から終盤に向かいつつあります。

裁判に提出された書面、裁判の新聞記事は https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053。に掲載されています。

提出書面の概要は鬼怒川水害訴訟の説明202001 と

お読みいただければと思います。。

裁判への支援をよろしくお願いします。https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053。

原告 被告

2018年8月7日 提訴 訴状

2018年11月28日 第1回口頭弁論 答弁書

2019年7月12日 第2回口頭弁論 原告準備書面(1) 被告準備書面(1)

2019年10月18日 第3回口頭弁論 原告準備書面(2) 被告準備書面(2)

2020年1月24日 第4回口頭弁論 原告準備書面(3)、(4) 被告準備書面(3)

2020年4月24日 延期 被告準備書面(4)

2020年7月17日 第5回口頭弁論 原告準備書面(5)

球磨川水系河川整備基本方針の策定において川辺川ダム阻止のために市民側が提出した11通の意見書

カテゴリー:

今回の球磨川の氾濫で、川辺川ダム計画を復活せよという声が出ています。

これから国土交通省が川辺川ダム計画の復活に向けて水面下で動いていくことが予想されます。

悪夢がよみがえっていく思いですが、私たちは川辺川ダム阻止のためにたたかってきた過去の経過を振り返って頑張らなければなりません。

川辺川ダム事業は政府の方針として2009年に中止の判断がされました。それは川辺川ダム反対の声が熊本県内外で大きく広がってきたからです。

しかし、川辺川ダムは毎年度予算がついており、ダム事業としては生き残っています。川辺川ダムなしの球磨川水系河川整備計画は、ダムの代替案がないということで、いまだに策定されていません。

2007年に策定された球磨川水系河川整備基本方針は、基本高水流量(1/80の想定洪水流量)を人吉地点で7000㎥/秒とし、そのうち、川辺川ダムと既設の市房ダムで3000㎥/秒を調節し(そのうち、約2600㎥/秒は川辺川ダム)、残りの4000㎥/秒を河道で対応するとして、人吉地点の計画高水流量(河道の流下能力の設定値)を4000㎥/秒としました。球磨川の重要な治水対策は河道の流下能力を大幅に増やすことなのですが、川辺川ダム建設のベースをつくるため、科学的な根拠なしに人吉地点の河道の流下能力を4000㎥/秒に据え置きました。

河川整備計画は河川整備基本方針の範囲でつくられますので、河川整備計画では河道目標流量を4000㎥/秒以上にすることができません。

河道目標流量を4000㎥/秒に据え置くと、まともな河川整備計画をつくることができず、川辺川ダムなしの球磨川水系河川整備計画が策定されないまま、十数年経過してきました。

川辺川ダム無しの河川整備計画をつくるためには、この球磨川水系河川整備基本方針を見直して、計画高水流量4000㎥/秒を大幅に引き上げる必要があります。

この球磨川水系河川整備基本方針の策定において私たちは川辺川ダムを必要としないものにするべく、懸命の取り組みをしましたので、その経過を述べておきます。

球磨川水系河川整備基本方針の策定に関して国土交通省で2006年4月から2007年3月まで延べ11回の河川整備基本方針小委員会が開かれました。https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/kuma_index.html

一つの水系で11回も委員会が開かれたのは異例なことです。通常は1~2回です。

それは当時の熊本県知事、潮谷義子知事が川辺川ダムが河川整備基本方針で位置づけられないように頑張られたからです。

潮谷知事は2006年の途中で事故で骨折されましたが、車いすで毎回委員会にかけつけました。

委員会の数十名いる委員の中でダム懐疑派は潮谷知事だけで、委員会の中でたった一人の闘いでした。

私たち市民側は潮谷知事を支援すべく、委員会に毎回、意見書を提出し、傍聴席で審議を見守りました。

審議終了後に委員会の会議室がある階のエレベーターホールで市民側は潮谷知事を迎え、労をねぎらいました。知事からも傍聴と意見書へのお礼の言葉がありました。

市民側が提出した意見書は次の通りです。それぞれ長文ですが、興味がある方はお読みいただければと思います。

最も重要な争点は基本高水流量7000㎥/秒(人吉地点)が過大ではないか、計画高水流量4000㎥/秒(人吉地点)が過小ではないかということでした。

2006年4月13日球磨川委員会への意見書(その1)(基本的なことについて)

2006年5月10日球磨川委員会への意見書(その2)(基本高水流量問題)

2006年6月6日球磨川委員会への意見書(その3)(基本高水流量問題)

2006年7月19日球磨川委員会への意見書(その4)(基本高水流量問題)

2006年8月10日球磨川委員会への意見書(その5)(基本高水流量問題)

2006年9月6日球磨川委員会への意見書(その6)(基本高水流量問題)

2006年10月19日球磨川委員会への意見書(その7)(計画高水流量問題)

2006年11月15日球磨川委員会への意見書(その8)(計画高水流量問題)

2006年12月25日球磨川委員会への意見書(その9)(計画高水流量問題と、ダムの弊害)

2007年2月14日球磨川委員会への意見書(その10)(穴あきダム問題)

2007年3月23日球磨川委員会への意見書(その11)(穴あきダム問題と、ダムの弊害)

球磨川水系河川整備基本方針は、潮谷知事の懸命の取り組み、そして、私たちの精一杯の活動があったものの、私たちが望むものにはなりませんでしたが、

川辺川ダム阻止のためにたたかってきたこの過去の経過を振り返って私たちはこれから頑張らなければなりません。

粘り強い堤防整備/水位低下が困難個所に/国交省河川堤防検討会

カテゴリー:

去る6月12日に国土交通省で「第3回 令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会」のWEB会議が開かれ、その配布資料がようやく、国土交通省のHPに掲載されましたので、お知らせします。

その会議の概要を伝える記事も掲載します。

この技術検討会の審議が重要であるのは前にもお伝えしましたが、国交省が長年封印してきた耐越水堤防工法を部分的に導入する方向に方針を転換しようとしていることです。

旧・建設省土木研究所が耐越水堤防の工法を1975年から1984年にかけて研究開発し、その工法が全国の9河川で実施されました。その成果に基づいて、旧・建設省は2000年3月に関係機関に「河川堤防設計指針(第3稿)」を通知し、耐越水堤防工法を全国に広めようとしました。

その翌年、2001年12月から熊本県で川辺川ダム住民討論集会が始まり、そこで、耐越水堤防を整備すれば、川辺川ダムが不要になるのではないかという問題提起がなされました。その提起を受けて、国交省はこのままでは、耐越水堤防工法の存在が川辺川ダムははじめ、各地のダム事業推進の妨げになると考え、2002年7月に先に通知した「河川堤防設計指針(第3稿)」を廃止しました。

それ以来、国交省は耐越水堤防工法の導入を頑なに拒否してきました。

しかし、昨年の台風19号による洪水では国管理河川の12箇所・県管理河川の128箇所で堤防決壊が発生したので、国交省も背に腹はかえられず、封印してきた耐越水堤防工法の導入を考えざるを得なくなりました。

すでに、台風19号で決壊した千曲川の穗保地区560メートルは耐越水堤防工法の工事が進行中です。ただし、千曲川の越水4カ所の方は耐越水堤防工法ではありません。

(台風19号災害から8か月 出水期迎えた被災地で復旧工事進む 長野 https://suigenren.jp/news/2020/06/13/13289/ )

国交省の姿勢は耐越水堤防工法の全面採用ではありませんが、耐越水堤防工法導入の道が開かれたことを喜びたいと思います。

耐越水堤防工法の導入は石崎勝義・元建設省土木研究所次長、今本博健京大名誉教授、大熊孝新潟大名誉教授らが提言し、私たちも国交省に働きかけてきました。

今月中にこの技術検討会が報告書をまとめることになっています。

国土交通省 第3回 令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会の配付資料 https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/gijutsu_kentoukai/dai03kai/index.html

資料1-1 技術検討会(第2回)の議事要旨

資料1-2 意見の整理

資料2 河川堤防の被災状況の調査・分析について

資料3-1 堤防強化に関する関係業界団体への意見聴取方法等

資料3-2 関係業界団体からの提案等

資料3-3 既往研究成果から確認される越水しても壊れにくい河川堤防の構造に関する留意点

資料4 緊急的・短期的な河川堤防の強化方策の方向性

資料5 今後の取組

粘り強い堤防整備/水位低下が困難個所に/国交省河川堤防検討会

[建設通信新聞 2020-06-16 2面 ] https://www.kensetsunews.com/archives/462855

国土交通省は12日、「令和元年台風第19号の被災を踏まえた河川堤防に関する技術検討会」(座長・山田正中央大理工学部教授)の第3回会合を開き、報告書の案を示した。

洪水時に河川水位を下げる対策の実施が困難な個所を候補に、危機管理として緊急的・短期的に河川堤防を強化し、越流した場合に決壊しにくい「粘り強い堤防」を整備する。月内に報告書をまとめる。

緊急的・短期的に堤防を強化する個所は、狭さく部や橋梁の上流部・合流部・湾曲部などの影響を受けて水位が上昇しやすい区間のうち、水位上昇が当面解消されない区間を候補とする。

越流しても堤防が決壊するまでの時間を引き延ばして、避難に必要な時間を確保できる堤防を整備する。

越水に対して一定の効果を有すると考えられる資材・工法は存在するものの、それぞれに課題がある状況。

加えて、越水に対する実証的な検証や、河川堤防に求められる基本的な性能に関して、さらなる検証が必要なものが多い。

そのため、国交省、国土技術総合研究所、土木研究所、都道府県が連携し、堤防が決壊した個所や越水しても決壊に至らなかった個所のデータを収集・分析するとともに、

大型実験の実施などによって対策工法の効果を検証し、技術開発につなげる。

石木ダムの費用便益比計算 川棚川の洪水調節のB/Cはわずか0.10

カテゴリー:

ダム等の公共事業は事業の是非について定期的に再評価を行うことが義務付けられており、その再評価の重要な項目の一つが費用対効果(費用便益比)の数字です。

費用便益比が1を超えれば事業継続となり、1を下回れば見直しの対象となります。

ほとんどの事業では事業者は便益を過大に計算して、費用便益比が1を超えるように操作します。

石木ダムについても洪水調節と不特定利水(渇水時の補給)の目的については長崎県、水道用水開発の目的については佐世保市が再評価を行い、費用便益比を計算しています。

長崎県は洪水調節と不特定利水の目的について昨年9月に再評価を行いました。前回は2015年でした。

今回、昨年9月30日の長崎県公共事業再評価監視委員会で示された石木ダムの費用対効果分析の計算資料を入手しました。石木ダム費用対効果分析資料201909の通りです。

昨年7月17日に石木ダム工事差し止め訴訟の証人尋問が長崎地方裁判所佐世保支部で行われ、石木ダム事業を科学的に検証すれば、治水面で不要であることを嶋津が証言しました。

その中で、石木ダムは費用便益比計算の恣意的な設定を改めれば、費用便益比が1を大きく下回ることを示しました。

詳しくは、https://suigenren.jp/wp-content/uploads/2019/07/435871c5c7f259bef4ac7f2e9ce6f279.pdf をお読みください。

証言で示した2015年の再評価の数字は次の通りでした。

2015年の再評価

石木ダム全体の費用便益比(B/C)1.25

洪水調節ダム便益 0.42

川棚川(河口~石木川合流点) 0.12

石木川 0.30

不特定便益 0.79

残存価値 0.05

2019年の再評価もほぼ同じでした。石木ダム費用対効果分析資料201909の最終ページの合計欄の数字と6ページの表から次の値が求められます。

2019年の再評価

石木ダム全体の費用便益比(B/C)1.21

洪水調節ダム便益 0.40

川棚川(河口~石木川合流点) 0.10

石木川 0.30

不特定便益 0.77

残存価値 0.04

ダム建設の主たる目的は川棚川の洪水調節であるはずなのに、その便益に関しては費用便益比(B/C)がわずか0.10しかありません。

石木ダム全体のB/Cが1を超えているのは、前回と同様、不特定利水の便益がダム完成前に発生するという実際にはありえない設定をしたことによって、現在価値化後の便益が大きくなっているからです。

現在価値化とは費用便益比計算独特のもので、社会的割引率(貨幣価値の変動率を示す指標)を 4%として、将来発生する金額を低く、過去に発生した金額を高く評価するものです。

不特定利水の便益がダム完成後に発生するというまともな設定をすれば、石木ダム全体のB/Cが1を大きく下回り、石木ダムは見直しの対象になります。

以上の通り、長崎県が行った費用便益比計算でも、石木ダムは主目的の川棚川洪水調節の費用便益比がわずか0.10しかありません。

長崎県が地元住民の土地・家屋が奪おうとしている石木ダムはその程度の事業なのです。

こんな無意味な事業は何としても中止させなければなりません。