集会などのお知らせ・報告

利根川荒川水系水資源開発基本計画(フルプラン)の虚構

カテゴリー:

6月26日に国土交通省の国土審議会水資源開発分科会利根川・荒川部会の書面会議が開催され、その配布資料が6月5日に国土交通省HPに掲載されました。

その資料を見ると、興味深いところがありますので、紹介します。

利根川・荒川・豊川・木曽川・淀川・吉野川・筑後川の7指定水系については水資源開発促進法により、水需給の面でダム等の水資源開発事業が必要であることを示す水資源開発基本計画(フルプラン)が策定されています。利水面でのダム等水資源開発事業の上位計画になります。これらの指定水系では、八ツ場ダム、思川開発、霞ケ浦導水事業、設楽ダム、川上ダム、天ヶ瀬ダム再開発、小石原川ダムといった水資源開発事業が進められてきていて、木曽川水系連絡導水路が計画されています。

しかし、水需要が減少の一途を辿り、水余りが一層進行していく時代において水需給計画で新規のダム等水資源開発事業を位置づけることが困難になってきました。

しかも、現在のフルプラン(利根川荒川は2008年策定)は2015年度が目標年度であって、とっくに期限切れになっています。

フルプランは水資源開発促進法の目的に書かれているように、「産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため」に策定されるものであり、水道用水・工業用水の需要が減少傾向に転じた時点で、その役割は終わっているのですから、水資源開発促進法とともに、7指定水系のフルプランは廃止すべきです。

しかし、国土交通省水資源部の組織を維持するため、目的を失ったフルプランの改定作業が行われつつあります。

~国土審議会水資源開発分科会利根川・荒川部会を書面開催~ https://www.mlit.go.jp/report/press/water02_hh_000123.html

第11回国土審議会水資源開発分科会利根川・荒川部会】

利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の見直しについて審議(3回目)

日 時: 令和2年5月26日(火)

議 題: 現行「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」の総括評価(案)について

第11回利根川・荒川部会 配布資料 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/water02_sg_000104.html

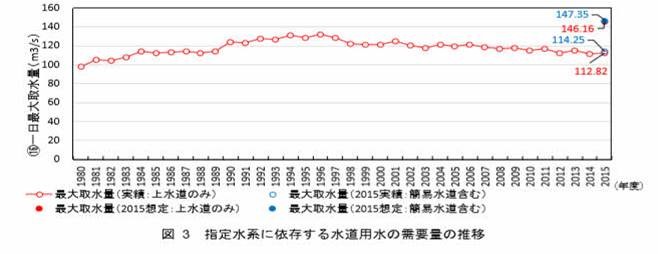

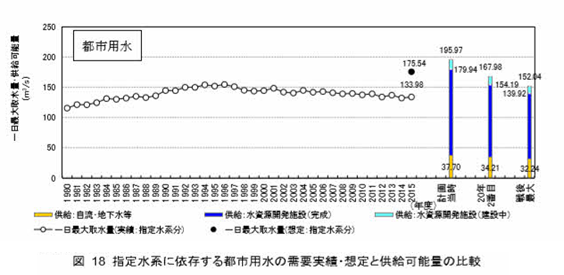

今回の資料のうち、現行「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」の総括評価(案) https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001347198.pdf を見ると、下記のグラフが示されています。主な数字を拾うと、次の通りです。

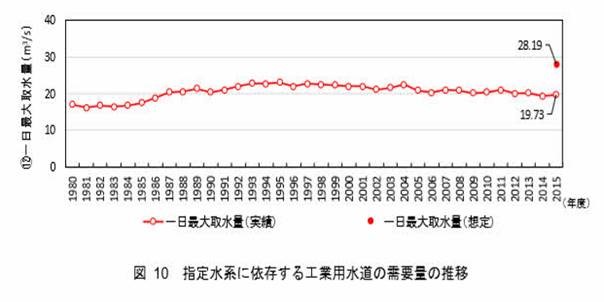

利根川・荒川水系の2015年度の数字

水道用水(簡易水道込み) 最大取水量 実績 114.25㎥/秒 予測 147.35㎥/秒 予測/実績 1.29倍

工業用水 最大取水量 実績 19.73㎥/秒 予測 28.19㎥/秒 予測/実績 1.43倍

水道用水+工業用水 最大取水量 実績 133.98㎥/秒 予測 175.54㎥/秒 予測/実績 1.31倍

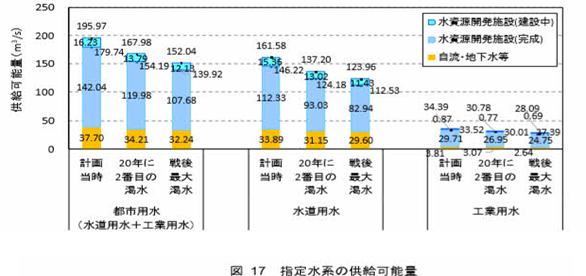

供給可能量(2015年度)の計画値 179.74㎥/秒、2/20渇水年(20年に2回の渇水年)を想定すると、154.19㎥/秒、戦後最大年を想定すると、139.92㎥/秒

(2015年度時点で未完成の八ツ場ダム、思川開発、霞ヶ浦導水を除く)

これらの数字を見ると、フルプランの水需要予測がいかに過大で、架空のものであったかがよくわかります。

そして、水需要の実績133.98㎥/秒は国土交通省が示す計画値の供給可能量179.74㎥/秒を大きく下回り、2/20渇水年の供給可能量154.19㎥/秒もかなり下回っています。戦後最大年の供給可能量139.92㎥/秒をも少し下回っています。

前回のフルプランでは水源開発事業の計画値の供給可能量では水需要予測値がそれを下回り、新規事業の必要性を示せないため、2/20渇水年への対応が必要だという話を持ち出して、策定されました。

しかし、水需要の実績はこの2/20渇水年の供給可能量を上記の通り、下回っており、八ツ場ダム、思川開発、霞ヶ浦導水はフルプランの水需給においても不要のものであったことを物語っています。

そして、この2/20渇水年の供給可能量の数字そのものが科学的な根拠がない過小の数字であって、八ツ場ダム住民訴訟でこの問題を追及しました。

これから策定される利根川荒川等のフルプランは、2/20渇水年では説明が苦しくなったため、戦後最大渇水年への対応が必要だという話でつくられることになると思います。

組織延命のため、目的を失ったフルプランの延命策が図られているのです。

現行「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」の総括評価(案) https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001347198.pdf

6ページ

利根川における八ッ場ダムの治水効果に関する新たな考察

カテゴリー:

最近になって、昨年10月の台風19号において八ツ場ダムがあったから、利根川が氾濫せず、首都圏が助かったという話がテレビ等で語られることがありました。

その経過は八ツ場あしたの会HP https://yamba-net.org/51266/(利根川における八ッ場ダムの治水効果に関する新たな考察)に書かれていますので、お読みください。

国土交通省は八ツ場ダムそのものの効果は示していません。

国土交通省は利根川上流7ダムによって利根川・八斗島地点で約1mの水位低下があったという発表を昨年11月にしたものの、八ッ場ダム等の個別ダムの効果は検証しておらず、今後、その検証を行うかどうかも未定としています。

個別ダムの効果を示せないのですから、この計算にどこまでの科学性があるのか、疑問です。

そして、利根川上流ダムの治水効果が八斗島地点でたとえそれなりにあったとしても、利根川の中流から下流に行くと、ダムの治水効果は次第に減衰していくのであって、八ツ場ダムがあったから、首都圏、東京が助かったとするのは根拠がない憶測の話でしかありません。

そこで、今回、このような根拠のない話が流布しないように「国交省の発表と八ッ場ダムの治水効果についての考察」という論考をまとめました。

八ツ場あしたの会のHP https://yamba-net.org/51231/ に掲載されましたので、少し長いですが、お読みいただければと思います。

八ツ場ダムの効果があると言っているのは、山田正中央大教授ですが、山田氏はその計算根拠をきちんと示しているわけではありません。それも、「都市問題」今年2月号で

「利根川上流域のダムが全てなかった場合、八斗島地点では約70㎝~1m程度水位が上昇していた可能性があり、その中でも八ッ場ダムがなかったと想定した場合には50 cm程度水位が上昇していた可能性がある」と書いておきながら、

3月13日のNHK前橋の放送では「台風19号では八ッ場ダムによる水位低減効果は八斗島地点で67cmあった」と語っており、数字がぐらついています。どの程度の根拠があるのか、わかったものではありません。

私は山田氏とは国交省の「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」で一度、相対したことがありますが、科学的な思考を感じさせる人ではありませんでした。

なお、八ツ場ダムの治水効果については昨年10月は栗橋地点より下流について検討し、「台風19号、利根川における八ッ場ダムの洪水調節効果」をまとめました。

https://yamba-net.org/48931/

今回、八斗島地点についても検討しておく必要があると考え、「2019年台風19号と利根川・八斗島地点についての検討」も書いてみました。

八ツ場あしたの会のHPに掲載されましたのでhttps://yamba-net.org/51251/、

合わせてお読みいただければと思います。

(嶋津暉之)

2020年度の各ダムの予算とダム参画水道事業者に対する補助金額

カテゴリー:

2020年度の各ダムの当初予算が決まり、国土交通省のHPに掲載されましたので、

直轄ダム・水資源機構ダムを直轄ダム水資源機構ダムの2019~2020年度予算

補助ダムの2019~2020年度予算を補助ダムの2019~2020年度予算

にまとめました。

直轄ダム・水資源機構ダムの総額は、2019年度1915億円、2020年度1573億円です。八ツ場ダムが完成し、小石原川ダム(福岡県)がほぼ完成したので、2020年度は少し減っています。

また、補助ダムの総額は、2019年度497億円、2020年度450億円です。長崎県の石木ダムの2020年度予算は8.1億円です。

出典は国土交通省のHPで

直轄ダム・水資源機構ダムの2020年度予算はhttp://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan/r02/draft_r02.pdf

にまとまっていますが、

補助ダムの2020年度予算は、令和2年度 水管理・国土保全局 事業実施箇所http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan/r02enforcement.html

の各都道府県の表から取り出すことが必要です。

2020年度は全国でダム建設に2000億円を超える公費が投じられるわけですが、この公費をダムではなく、本当に有効な治水対策に使うことができればと思います。

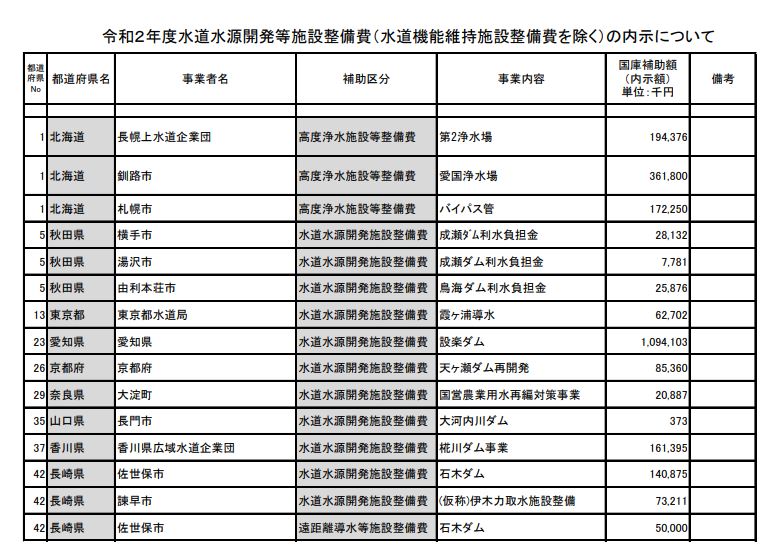

厚生労働省もダム参画水道事業者等に対する補助金額をHPに掲載しました。

令和2年度 水道施設整備費内示一覧 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000616905.pdf

です。

その4ページに

「令和2年度水道水源開発等施設整備費(水道機能維持施設整備費を除く)の内示について」があり、補助金額が示されています。

ダム関連の国庫補助額 (内示額)は次の通りです。

石木ダムの2020年度予算は国土交通省の資料http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan/r02/enforcement/42_Nagasaki_r02.pdf

では共同費805百万円、公共費523百万円となっています。共同費が全体で、公共費が治水分ですので、水道分はその差の282百万円です。

厚労省の石木ダムへの補助金額は141百万円ですから、補助率は1/2になります。

石木ダム関係では水道施設整備費の一部に対する補助金もあり、佐世保市に対して遠距離導水等施設整備費の補助金5千万円が計上されています。

厚生労働省「水道施設整備費国庫補助金交付要綱一覧について」https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/yosan/01c.html に掲載されている

、

「水道水源開発等施設整備費国庫補助金交付要綱」https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/yosan/dl/01c-08.pdf

の14ページを見ると、遠距離導水等施設整備費の補助率は佐世保市のケースでは1/2です。水道水源開発施設整備費の補助率は1/3です。

渡良瀬遊水地の見学会の資料(2020年2月11日)

カテゴリー:

去る2月11日に利根川中流部にある渡良瀬遊水地の見学会がありました。

主催は埼玉の川を考える会と渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会です。

昨年10月の台風19号で利根川の治水に大きく寄与したとされる渡良瀬遊水地です。

足尾鉱毒事件からの百数十年の長い歴史があり、近年も市民運動の長い関わりがある遊水地です。渡良瀬遊水地への市民の関心は高く、当日は小型バス満席の33人の方が参加されました。

当日の見学会の資料は次の通りです。

見学会の様子は「2/11(火)渡良瀬遊水池の見学に行ってきました」https://watersaitama.blog.fc2.com/blog-entry-333.html に写真入りで報告されていますので、ご覧ください。

渡良瀬遊水地は面積が33㎢で、東京の山手線内側の約半分もある広大なところですので、当日は次のポイントを回りました。

〇 洪水調節池の仕組み

渡良瀬遊水地は第1、第2、第3の三つの洪水調節池があります。洪水調節池は川との間に囲繞堤(囲ぎょう堤)、越流堤をつくって、大きな洪水を貯留します。

〇 谷中村跡地

廃村になってから110年以上経ちます。谷中村役場跡、雷電神社跡、延命院墓地跡などが谷中村の遺跡を守る会の運動で残されました。

〇 渡良瀬貯水池(谷中湖)

平地ダムであって、利根川水系7ダムの一つです。洪水調節容量が1000万㎥、夏期の利水容量が1220万㎥ある多目的ダムです。

中下流の河川水をためるので、水質悪化がひどく、四つの浄化対策が行われていますが、十分とは言えません。

〇 第2調節池で進められている湿地再生事業

乾燥化が徐々に進む遊水地においてかつての豊かな湿地をとりもどすために、国土交通省が湿地再生事業を進めています。

渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会が発足したのは1990年です。

当時、第2調節池に第2貯水池(貯水容量1140万㎥)をつくるなどの開発計画が浮上してきたので、これ以上の開発を阻止し、遊水池の自然を守るために結成されました。

住民協議会は開発阻止のため、様々な取り組みをしてきました。その結果、時代の流れもあって、第2貯水池計画は中止になりました。平地ダムですが、市民運動でダム計画を中止に追い込んだ数少ない例の一つであると思います。

しかし、第2調節池を治水容量増強のために掘削する計画が再浮上してきたため、住民協議会は遊水地の豊かな自然を取り戻す「渡良瀬遊水地まるごと博物館 エコミュージアム・プラン」を作成して提案してきました。

そのような流れの中で、2010年🉁月に国土交通省が「渡良瀬遊水地湿地保全・再生基本計画」を発表し、第2調節池で湿地再生事業を進めることになり、治水容量増強のための大規模掘削計画はなくなりました。

この国土交通省の方針転換があったので、2012年7月に渡良瀬遊水地は世界的な重要湿地としてラムサール条約湿地に登録されました。

ラムサール条約登録湿地になったことにより、栃木市、小山市に遊水地関係課が設置され、遊水池の自然を生かした観光によって町おこしを図る取り組みが行われるようになりました。

2月11日の見学会の終わりでは、コウノトリを観ることができました。野田市で放鳥したものですが、見学会に参加された方々は喜んでいました。

渡良瀬遊水地の歴史、経過、現状については上記の資料をお読みいただければと思います。

2/13 「石木ダム強制収用を許さない! 東京行動」報告

カテゴリー:

2/13 3行動;「最高裁上告決起集会」、「厚労省と国交省へのヒアリング」「石木ダム強制収用を許さない!東京集会」 速報

「次回は4月2日予定」はコロナ禍で中止しました。

4月2日に予定していたヒアリング事項とその回答

いずれの回答も要点を外しているので、ヒアリングの機会を検討中です。

長崎県の石木ダム建設のために、川原(こうばる)地区 13 世帯の人たちが住まいや田畑を強制収用され、ふるさとが奪われようとしています。

必要性のないダムのために、「強制収用」という人権侵害が行われています。

長崎県が無駄な石木ダム建設のために土地と住居を強引に収用し終えています。13世帯皆さんを暴力的に追い出す行政代執行(家屋の取壊し)は長崎県の手中にあります。一方、こうばるの住民とその支援者が事業認定は違法とその取消を求めて提訴したのが2015年。2018年4月の長崎地裁不当判決に次いで、昨2019年11月の福岡高等裁判所は行政の裁量権だけを認めるという、あまりにも酷い不当な判決を下しました。

こんなでたらめな判決を許さないと、2019年12月10日、上告しました。

「最高裁は司法の役割をキチンと守れ」、上告にあたっての決起集会を最高裁判所のお膝元、三宅坂小公園でもちました。全国から50有余名が駆けつけました。

決起集会では、これまでの訴 訟経過から、あまりに説得力のない高裁判決なので従うことができない、行政の裁量権の名の下であのデタラメなやり方をそのまま認めているのでは司法の役割放棄でしかない。それにストップをかけるためには上告せざるを得ないとの説明でした。参加された皆さんも、石木ダムのやり方が許されるようでは自分たちも許せない、力をを合わせて勝ち抜こう、と決意を表明していました。

訟経過から、あまりに説得力のない高裁判決なので従うことができない、行政の裁量権の名の下であのデタラメなやり方をそのまま認めているのでは司法の役割放棄でしかない。それにストップをかけるためには上告せざるを得ないとの説明でした。参加された皆さんも、石木ダムのやり方が許されるようでは自分たちも許せない、力をを合わせて勝ち抜こう、と決意を表明していました。

この日は、決起集会終了後に15時から、佐世保市が 「水が足りない。水源開発を」と嘘ばかりついて進めている石木ダムへの水源開発事業に、その1/3の補助金を出している厚労省と、要りもしない石木ダム事業の治水面にその半分もの国費を出すと共に、強制収用への道を開いた国土交通省へに対して、「石木ダム事業の必要性を質す「公共事業チェック議員の会」によるヒアリング」を持ちました。

「水が足りない。水源開発を」と嘘ばかりついて進めている石木ダムへの水源開発事業に、その1/3の補助金を出している厚労省と、要りもしない石木ダム事業の治水面にその半分もの国費を出すと共に、強制収用への道を開いた国土交通省へに対して、「石木ダム事業の必要性を質す「公共事業チェック議員の会」によるヒアリング」を持ちました。

多くの国会議員が駆けつけて、「事実をしっかり見れば石木ダムが不要なことは分かるはず。こんな酷い事業に国の金を使うことは許されない。このようなダムで50年以上もコウバルの皆さんをダム漬けにしてきたのは重大な人権侵害。ダムの必要性について立ち止まって見直す、13世帯の皆さんが納得できる説明ができなければ、止めるしかないですか」と、長崎県と佐世保市に再考を促すよう話し合うことを厚労省と国交省に要請しました。

17時からは同じ会議室での「石木ダム強制収用を許さない!東京集会」を持ちました。

・川原地区 13 世帯の人たちの想いを伝えます。

・「石木ダムは不要!」、誰もが自信を持てます。

・「石木ダム不要! 私はこう思う!」、エールを交換しあいましょう。

そうなんです。石木ダムは不要! 石木ダム止めよ! をしっかり伝えあう会でした。

参加された国会議員の皆さんを初めとして、皆さん心からの思いを交わす場になりました。

この日の締めくくりとして、全員で行動宣言を採択し、「強制収用やめろ!」「石木ダムNO!」をかざしました。

ここも見てね!

0213 石木ダム強制収用を許さない東京行動報告 PDF 2.0MB

—3行動の報告です。息づかいが伝わっていれば良いのですが・・・・!

公共事業チェック議員の会 ヒアリング次第 出席職員名簿

20200213厚労省ヒアリング質問事項

20200213国土交通省ヒアリング事項

石木ダムは治水利水の両面で全く不要(嶋津さん報告)

「石木ダム強制収用を許さない!東京行動」宣言

「石木ダム強制収用を許さない!東京集会」配布資料集

当日の実況中継ビデオ4部作 一挙公開!!

当日の活動ビデオ記録、皆さんの想いがぎっしり詰まった記録です。

速報 緊急集会「石木ダム再評価」 3月1日 佐世保市中央公民館講堂

ご存知のように、佐世保市による石木ダム再評価は既に2回が終了し、次回は意見書のとりまとめになるだろうと思われます。

専門性も科学性も客観性も無い、まるで石木ダム推進委員会のような審議の有様に、傍聴された方は皆さん唖然としておられました。

しかし、残念ながら、このような現状を多くの長崎県民はもちろん、佐世保市民もほとんど知りません。

市民県民の知らない所で、形だけの再評価を済ませ、事業が強行されていきます。

結果、貴重な税金や水道料金が、人権侵害と自然破壊に垂れ流され続けます。

そんな現実を変えるには、やはり知る事、伝える事から始めるしかありません。

石木ダムの問題点を一番論理的にわかりやすく語ってくださる、水源連の嶋津さんに佐世保に来て頂き、今回の再評価の問題点をしっかり指摘していただくことにしました。また、2月13日の東京行動の報告なども合わせて緊急集会を開催することとしました。