集会などのお知らせ・報告

水道法改正案の再上程

カテゴリー:

水道法改正案が本通常国会に3月9日付けで再上程されました。昨年の通常国会に上程され、衆議院解散に伴って廃案となった水道法改正案と同じものです。

改正法案の案文や要綱は次のように厚生労働省のHPに掲載されています。

水道法の一部を改正する法律案(平成30年3月9日提出)

概要

法律案要綱

法律案案文・理由

法律案新旧対照条文

この水道法改正について厚労省が3月9日の全国水道関係担当者会議で説明しています。その資料も掲載されています。

全国水道関係担当者会議資料

全国水道関係担当者会議資料【資料編】

今回の水道法改正案において特に重要であるのは①都道府県がリーダーシップをとって市町村水道の広域化を推進することと、②民間事業者に水道施設の運営権を譲渡できるようにすることの2点であると思います。

① は人口減少等によって経営が厳しくなってきている中小の水道事業体を都道府県の主導で広域化していくことです。

この広域化によって水道経営が統合されれば、その受皿の一つとして、②の民間業者への運営権の譲渡が想定されていて、この点で、①と②がセットになっているようにも思います。

再上程された水道法改正案の問題点を明確にしていく必要があります。

浜松市下水道事業の運営権譲渡についての情報

カテゴリー:

浜松市は既報のとおり、今年4月から西遠流域下水道事業(処理場とポンプ場)を民営化します。水処理世界最大手の仏ヴェオリアと日本の会社が設立した浜松ウォーターシンフォニー株式会社と契約締結を行いました。

市はこの会社に下水道事業の運営権を譲渡します。期間は2018年度から20年間です。運営権対価は25億円です。

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/suidow-s/gesui/seien/pfi.html

国内初となる下水道の長期運営権の譲渡です。運営権者は維持管理、改築更新工事、計画立案、浜松市は認可取得、モニタリングを行うことになっています。

西遠流域下水道は元々は静岡県の事業でしたが、2005年の市町村合併に伴い、対象流域が浜松市のみとなり、合併特例法の適用により2016年3月末に浜松市に移管されました。管理は移管前は静岡県下水道公社を通して民間会社に委託し、移管後は市が直接、民間会社に委託していました。

今回の民営化で、20年間で約86億円のコスト縮減効果が見込まれるということですので、その根拠資料を入手しました。

1枚の表だけの資料ですが、参考までに添付します。この資料には、馴染みのない略語がありますので、略語の意味を記します。

VFM( Value For Money):特定事業の選定に当たって行われる「支払に対して最も価値の高いサービスを供給する」評価

PSC( Public Sector Comparator):公共が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値

PFIのLCC(Life Cycle Cost):PFI事業(民間資金等活用事業)として実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値

要するに、PSCは公共が事業を続けた場合、PFIのLCCは民間に運営権を譲渡した場合で、それを比較して評価したのがVFMです。

コスト縮減効果の約86億円はPSCと、PFIのLCCとの差で、赤枠で囲ったところです。前者の約600.5億円と後者の約513.9億円の差として、86.6億円になっています。

これは現在価値化といって、将来の価値を20年国債の利率で割り引いて20年間の効果を現在価値に換算した金額だということです(割引率1.59%/年)。

資料の内訳をみると、前者に比べて、後者の人件費が2.5倍に増えているのは意外ですが、これは現状では民間会社に委託していたものを、運営権譲渡後は一部を運営権者が直営で行うからだということです。

また、修繕費が大幅に減っているのは、修繕をあまり要しない設備を導入していくからだということでした。なお、ユーティリティは電気代、薬品費、消耗品費等です。

民営化するのは、西遠流域下水道事業の処理場とポンプ場だけであって、下水管の部分は譲渡されません。

この資料を見ると、料金のうち、2割強が市に、8割弱が運営権者に行くようになっていますが(市(使用料)と運営権者(利用料金)の比)、これは処理場とポンプ場についての数字です。

下水道事業費のうち、処理場とポンプ場にかかる分は約4割ですので、実際には市民が払う下水道料金のうち、下図の通り、市(下水道使用料)が受け取るのが76%、運営権者(下水道利用料金)が24%になります。

浜松市は西遠流域下水道事業の運営権譲渡についてそのHPwww.city.hamamatsu.shizuoka.jp/suidow-s/gesui/seien/koubo.html

に示されているようにかなりの手順を踏んできており、予想される問題について検討がされてきているように思われます。

ただ、浜松市の西遠流域下水道事業は前述のように静岡県の事業でしたが、2016年3月末に浜松市に移管され、その運営方法を思案したところ、PFI法の適用で運営権を譲渡することになった特別な例であって、他の下水道事業においても運営権の譲渡がどんどん進んでいくとは思われません。

しかし、水道に関しては民営化を可能にする水道法改正案が今国会に再上程されます。さらに、水道・下水道等の民営化を進めるため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)の改正も行われようとしています。この法案はすでに国会に上程されており、政府の方針として水道・下水道等の民営化が推進されようとしています。

この民営化は次のような問題が危惧されますので、十分な議論が必要だと思います。

〇 特に外国資本が入った民間企業の場合、企業の利益を上げるために経営の効率化が行われ、その利益が外国資本の株主に回され、水道・下水道の利用者に還元されないのではないのか。

〇 経営効率化といっても、その多くは人件費の削減によることになり、合理化で、働く人々にしわ寄せがいくのではないのか。正規職員から非正規職員への転換が進むのではないのか。

〇 水道、下水道という生活に身近な施設の運用を民間企業に丸投げするのは危険ではないのか。利益を追求するために様々なサービスが低下していくのではないのか。

相川俊英氏が執筆された『清流に殉じた漁協組合長』の出版記念イベントへのお誘い

カテゴリー:

直前のお知らせですみません。

相川俊英氏が執筆された『清流に殉じた漁協組合長』の出版記念イベントへのお誘いです。

「最上小国川ダムからの教訓を少しでも受け継ごう」という、執筆者相川氏・出版元出版社コモンズによるイベントです。石木ダム問題を取り上げます。

こうばる現地からは「ほずみさん」が報告されます。

皆さんお楽しみの「こうばるグッズ」の販売会にもなります。

パタゴニア日本支社さん作成の映画「ほたるの川のまもりびと」短縮版も配布させていただきます。

石木ダムだけでなく、何十年も前からのダム事業が多くの方の反対を押し切って進められています。「地域社会と自然を破壊し、その借金のツケは後世の子供や孫たちにかぶせる」ことがまかり通っている現実を皆さんと共有し、「それを克服する道はないのか探ろう」というのがこのイベントの目的です。

当日はお互いの情報・意見を交換し、元気をつけたりつけられたりしたいですネ。

お忙しいこととは存じますが、ぜひ、ご参加ください。

要領

■日時:2018年3月18日(日)14:00~16:30(開場13:30)

■登壇者:

相川俊英(『清流に殉じた漁協組合長』著者/地方自治ジャーナリスト)

遠藤保男(水源開発問題全国連絡会共同代表)

こうばるほずみ(長崎県・石木ダムの水没予定地住民)

■会場:大阪経済法科大学 東京麻布台セミナーハウス 2階大研修室

>>所在地・アクセス

http://www.keiho-u.ac.jp/research/asia-pacific/access.html

〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-5(TEL:03-5545-7789)

=============主催者からのメッセージ========

クラウドファンディング『清流に殉じた漁協組合長』

ご支援者のみなさま

2月末にお知らせした『清流に殉じた漁協組合長』の出版記念イベント、

いよいよ今度の日曜日(3/18)に迫りました。

山形県のダムのことだけでなく、

注目を集めている長崎県の石木ダムのことなども

水没予定地域の住民の方がいらっしゃってお話をしてくださいます。

これからの公共事業をどう変えていくか、

みなさんと共に考えていくためのイベントです。

ぜひご参加ください。

※以下、転送・転載歓迎※

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3月18日(日)

“ダム問題は終わっていない”

―『清流に殉じた漁協組合長』出版記念イベント

http://www.commonsonline.co.jp/event/event2018/20180318seiryu.html

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SNSの #いしきをかえよう のハッシュタグをご存知でしょうか。

これは長崎県・石木ダム建設についての問いかけです。

538億円もの建設費を投じることについて、

「長崎のみなさん、一度立ち止まって考えてみませんか。」

呼びかけています。

そして42年前に作られたこの計画のために

いま、13世帯54人が土地を追い出されようとしています。

http://change-ishiki.jp/

***

コモンズが今年2月に刊行した『清流に殉じた漁協組合長』

で取り上げた山形県・最上小国川ダムでは、

反対運動の先頭に立っていた漁協の組合長が

自ら命を絶ってしまいました。

さまざまな圧力・懐柔工作が原因でした。

大きな論争が起こり、小さな二つの町は大きく分断されてしまいました。

ダム問題はこれまでも住民の立退きや

治水効果、清流への影響などをめぐり、大きな論争になってきました。

八ツ場ダム(群馬県)や川辺川ダム(熊本県)の頃から、

現在に至るまで大きく構図が変わっているとは言いがたく、

こういったテーマに既視感がある方もいらっしゃるかもしれません。

とても悲しいことに、“ダム問題は終わっていない”のです。

***

私たちが暮らす首都圏では、こうした問題について

大きく報道されることがほとんどありません。

しかし、今もなおダム事業は日本中で地域を分断し、

人間関係を破壊し続けています。

なぜこうした公共事業が一向になくならないのか、

首都圏にいる私たちもしっかり考える必要があります。

老朽化したダムの更新問題を抱える地域、

不要なダムが造られ続けている地域、

そんな知られざる全国の状況について今一度学びなおし、

長崎県・石木ダムの水没予定地域で今、何が起きているのか

地元住民のお話をお聞きします。

これからの公共事業をどう変えていくか、

みなさんと共に考えていくためのイベントです。

ぜひご参加ください。

————————————

≪イベント概要≫

http://www.commonsonline.co.jp/event/event2018/20180318seiryu.html

■参加費:1000円

(クラウドファンディングで5000円以上

ご支援いただいた方は無料で参加することができます

チケットをご持参ください。)

■日時:2018年3月18日(日)14:00~16:30(開場13:30)

■登壇者:

相川俊英(『清流に殉じた漁協組合長』著者/地方自治ジャーナリスト)

遠藤保男(水源開発問題全国連絡会共同代表)

こうばるほずみ(長崎県・石木ダムの水没予定地住民)

■会場:大阪経済法科大学 東京麻布台セミナーハウス 2階大研修室

>>所在地・アクセス

http://www.keiho-u.ac.jp/research/asia-pacific/access.html

〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-5(TEL:03-5545-7789)

地下鉄 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅下車 徒歩5-7分

1番出口は工事中のため、2番出口から地上に出て右、

道なりにまっすぐ歩いて最初の信号で横断し

、更に右へ数分(通りの向こうに東京タワーが大きく見えます)

3番出口から出た場合、目の前の横断歩道を渡り、道なりにまっすぐ5-7分。

吉野家やセブンイレブンを過ぎ、坂道になる少し手前の左側

都営三田線 御成門駅下車 徒歩10分

都営大江戸線 赤羽橋駅下車 徒歩8分

都営浅草線・大江戸線 大門駅下車 徒歩8分

JR浜松町駅下車 徒歩20分

■お申し込み

https://ssl.form-mailer.jp/fms/ec53eb6b554112

上記のリンクからお申込みいただくか事務局までメール・電話などでお申込みください。

<お申し込み・お問い合わせ>

『清流に殉じた漁協組合長』出版プロジェクト事務局・出版社コモンズ

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-16-15 レックス西早稲田503

TEL:03-6265-9617 FAX:03-6265-9618

info@commonsonline.co.jp

——–

返信は以下のURLか、返信ボタンよりお願いします。

https://motion-gallery.net/mails/BwlMVf7aiUI5DH42eIJg

国交省の100mm/h安心プランについて

カテゴリー:

短時間の局地的な大雨(いわゆるゲリラ豪雨)に備えるための国交省の100mm/h安心プランについての情報をお伝えします。(嶋津暉之)

最近は都市部のヒートアイランド現象と、地球温暖化の影響のためか、ゲリラ降雨がしばしば発生するようになりました。東京でも時間雨量70~100㎜以上の雨が降ることもあるようになりました。

確率降雨と時間あたり雨量との関係は地域によって異なりますが、たとえば、東京都清瀬市下水道の資料(公共下水道雨水新規事業評価)http://www.city.kiyose.lg.jp/s002/030/040/110/2306.pdf には次のように書かれています。

1年確率降雨:時間あたり30mm降雨(現況の排水能力)

5年確率降雨:時間あたり50mm降雨(下水道の計画排水能力の目標値、計画降雨)

10年確率降雨:時間あたり75mm降雨

30年確率降雨:時間あたり90mm降雨

50年確率降雨:時間あたり95mm降雨

一般に都市の下水道の雨水排水計画は清瀬市と同様、時間あたり50㎜程度が目標値であって、現状はそれを下回っているところが多いので、上記のようなゲリラ豪雨が降れば、確実にあふれることになります。いわゆる内水氾濫です。

ダムは100年確率降雨に対応して計画され、下流域を1/100の降雨の洪水から守るためにダムが必要とされていますが、下流域の都市の下水道の雨水排水計画は50㎜程度を目標としていることが多いので、ダムで洪水調節をしても、1/100の雨が降れば、ダムがあろうがなかろうが、下流域は内水氾濫で溢れることになります。

石木ダムで氾濫を防ぐという川棚川下流域、安威川ダムで氾濫を防ぐという安威川下流域がまさしくそうです。1/100の雨に対応するために石木ダムや安威川ダムが必要とされているにもかかわらず、実際に1/100の雨が降れば、ダムがあっても、下流域は内水氾濫で溢れてしまうのですから、ダム事業者が宣伝するダムの治水効果は虚構であって、誇大宣伝です。

前置きが長くなりましたが、このゲリラ降雨に対応するということで、国交省は100mm/h安心プランwww.mlit.go.jp/river/kasen/main/100mm/ を2013年度から始めています。

市町村および河川管理者、下水道管理者等が特定流域を対象に100㎜/h降雨に対応するプランを策定して、国交省に登録の申請を行い、登録されれば、登録した地域について、流域貯留浸透事業の交付要件が緩和され〔注〕、社会資本整備総合交付金の重点配分を受けられるというものです

〔注〕流域貯留浸透事業において500 ㎥以上の貯留機能を持つ構造を300㎥以上に緩和するというものです。社会資本整備総合交付金の交付対象事業の要件は http://www.mlit.go.jp/common/001197130.pdf をご覧ください。

今までに100mm/h安心プランに登録された流域は21カ所で、全国的にみれば、ほんの一部です。http://www.mlit.go.jp/common/001219561.pdf

いわば経済特区のようにほんの一部の流域だけ、優遇して100㎜/h降雨に対応するようにしようというものです。

しかし、本当に求められているのは、ほんの一部の流域ではなく、ゲリラ豪雨に対して各地域で対応できるような全体の底上げをするような雨水排水対策の展開です。

無用なダムに巨額の公費を使うのをやめて、その公費を喫緊の課題であるこのような雨水排水対策の実施に回すべきです。

霞ケ浦導水事業の控訴審が大詰めに 那珂川の漁業被害が焦点

カテゴリー:

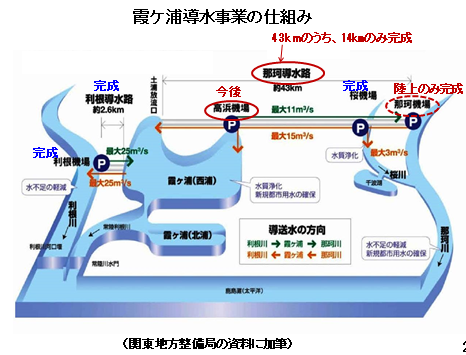

1 霞ケ浦導水事業について

2 霞ケ浦導水事業による那珂川の漁業被害

① 那珂川から霞ヶ浦への導水による漁業被害

② 霞ヶ浦から那珂川への送水による漁業被害

3 9月19日の証人尋問