未分類

多摩川の治水計画見直しへ 計画洪水流量をはるかに超えた2019年台風19号洪水

カテゴリー:

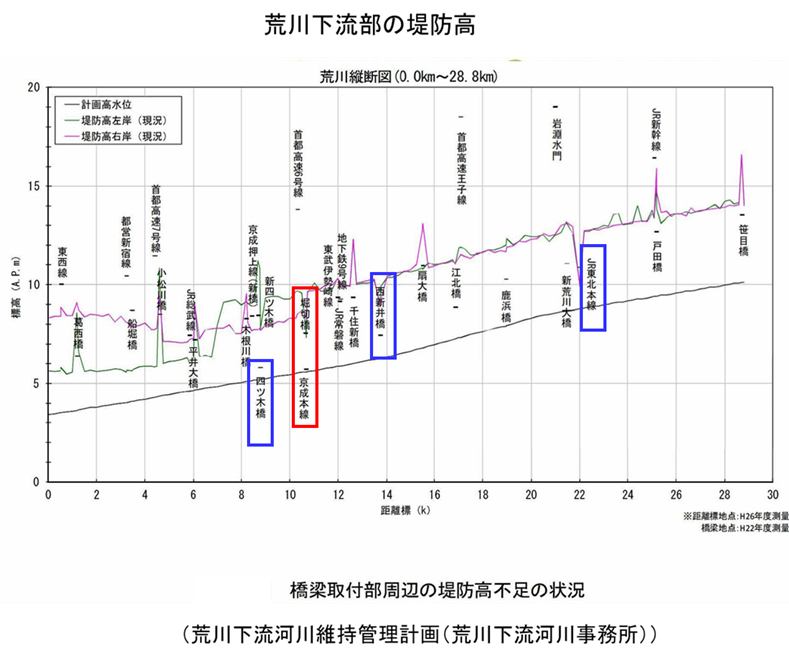

東京都、神奈川県を流れる多摩川の治水計画についての記事が掲載されました。

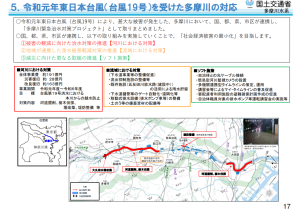

2019年10月の台風19号で、多摩川中流部の洪水ピーク流量が計画値を上回ったことから、治水計画の見直しが行われるという記事です。

この記事は、下記の「第3回多摩川河川整備計画有識者会議(令和4年10月3日)」の資料3をベースにしています。

資料3の一部を下記に貼り付けておきます。

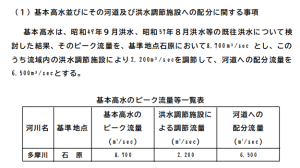

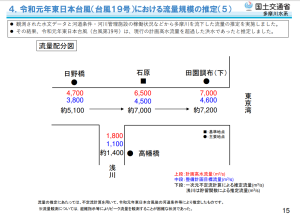

驚かされるのは、この洪水では中流部のピーク流量(石原地点)が最大7000㎥/秒になり、多摩川の河川整備計画の河道目標流量4500㎥/秒(戦後最大洪水を想定)をはるかに上回り、200年に1回の洪水を想定した河川整備基本方針の計画高水流量6500㎥/秒をも超えたことです。多摩川の河川整備基本方針と河川整備計画の流量配分図を末尾に示します。

河川整備基本方針では石原地点の基本高水流量は8700㎥/秒で、洪水調節施設で6500㎥/秒に下げることになっていますが、その洪水調節施設については基本方針に「なお、 2,200m /sec3にに見合った洪水調節施設の具体的な施設については、さらに、詳細な技術的、社会的、経済的見地から検討した上で決定する」と書かれているだけで、具体的な計画はありません(https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/tama-2.pdf)。なお、上流にある小河内ダムは東京都の水道用の貯水池であって、治水機能はありません。

このように、主に東京都を流れる多摩川の治水計画でも現実の洪水に対応できないものになっており、国等が策定している治水計画とは一体何なのかと思わざるをえません。

石木ダム等のダム事業の推進では錦の御旗として掲げられる河川整備計画が本当にとこまで意味があるのかを問い直すことが必要だと思います。

【補】台風19号の多摩川氾濫の被害(東京新聞2020年9月30日 https://www.tokyo-np.co.jp/article/58674 )

都側の左岸では、東急田園都市線二子玉川駅に近い世田谷区玉川で溢水が発生。周辺の0.7ヘクタールで家屋約40戸が浸水するなど、世田谷、大田両区で計約1万7000人が避難した。

右岸の川崎市でも支流の平瀬川が氾濫し、高津区のマンション1階の住民男性が水死。市内では計3カ所で計25ヘクタールの浸水被害が発生した。川崎市市民ミュージアム(中原区)は地下収蔵庫が水没し、収蔵品が大きな被害を受けた。

多摩川の治水計画見直しへ 想定超の流量、温暖化も考慮

東日本台風の被害を教訓とした緊急対策で、しゅんせつや河道の掘削、樹木の伐採などが進む多摩川=川崎市幸区

東日本台風の被害を教訓とした緊急対策で、しゅんせつや河道の掘削、樹木の伐採などが進む多摩川=川崎市幸区

記録的豪雨となった2019年10月の台風19号(東日本台風)で、増水した多摩川のピーク流量が中流部で毎秒7千立方メートル(推定値)に上り、国の治水計画の想定値を上回っていたことが、国土交通省京浜河川事務所の試算で分かった。同台風では川崎市や東京都世田谷区などで深刻な水害が起きただけに、国交省は既存の計画に基づいて河川改修を進めても、気候変動で今後さらに激しさを増す雨を安全に流せないと判断。治水計画を見直し、抜本的な対策を検討する考えだ。

流量の試算結果は、今月3日に開かれた多摩川河川整備計画有識者会議で報告された。公表まで3年近くを要した理由について、同事務所は「慎重に検討したため」と説明した。

東日本台風が伊豆半島へ上陸した19年10月12日を中心に、多摩川の上流部では観測史上最多の雨量を記録。激流によって中流部の水位計は流失した。そのためピーク時の詳細な水位を把握できていなかったが、流されずに残っていた予備の水位計の記録を基に当時の流量を試算したという。

国交省関東地方整備局

第3回多摩川河川整備計画有識者会議(令和4年10月3日)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000456.html

会議資料

1.資料目録 2.議事次第 3.委員名簿 4.座席表 5.資料-1 多摩川河川整備計画有識者会議規則 6.資料-2 多摩川河川整備計画有識者会議運営要領

7.資料-3 令和元年東日本台風(台風第19号)を踏まえた対応についてhttps://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000840783.pdf

多摩川水系河川整備計画【直轄管理区間編】平成13年3月(平成29年3月変更) https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000669666.pdf

戦後最大規模の洪水を安全に流すことを目標とする。(戦後最大規模の洪水とは、多摩川では昭和 49 年9月の台風 16 号、浅川では、昭和 57 年9月の台風 18 号を指す。)

多摩川水系河川整備基本方針 https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/tama-1.pdf

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/tama-2.pdf

①多摩川は、首都圏の中枢部を流れており、その氾濫区域内には、首都機能を確保するための大動脈となる港湾、鉄道、国道及び空港等が多数存在しており、その重要度等を考慮して、計画の規模を1/200と設定

荒川下流の橋梁問題の近年の動向(下流部氾濫の危険性解消は遠い先の話)

カテゴリー:

荒川下流の橋梁問題は、私たちが2015年からその動向を見守り続けてきたテーマです。その経過を振り返ります。

荒川下流の橋梁問題の経過

◇荒川下流橋梁問題への関わりの始まり

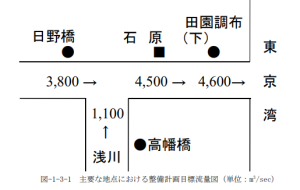

私たちが荒川下流の橋梁問題に関心を持ったのは朝日新聞の記事「荒川堤防4カ所高さ不足 橋障害改良できず 周辺より1.8~3.7㍍低く」(2015年9月19日)がきっかけでした。

JR東北線荒川橋、都道西新井橋、京成本線荒川橋、国道6号四ツ木橋は高さが大幅に不足していて、大洪水が来れば、そこから洪水があふれて大氾濫を引き起こす危 険性がある問題を訴えた記事でした。

荒川下流部に住む人からすれば、深刻な問題です。

国土交通省の資料(荒川下流河川維持管理計画)を見ても、下図の通り、四つの橋梁の高さ不足は明瞭でした。

◇荒川水系河川整備計画の策定と変更

2016年3月に荒川水系河川整備計画が策定され、京成本線荒川橋梁は約364億円をかけて2018年度から架け替え工事を始めることになりました。

しか し、残りの三橋梁は架け替えが行われず、暫定対策(橋梁部周辺対策)のみでした。

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000643105.pdf 41~42ページ、

荒川水系河川整備計画は2020年9月に変更されました。

京成本線荒川橋梁の架け替え工事の記述はそのままでしたが、残りの三橋梁は暫定対策(橋梁部周辺対策)の対象からも外されました。

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000785994.pdf 50ページ

◇京成本線荒川橋梁架替工事の大幅変更 (事業費が倍増され、完成予定が15年先へ)

その後、2021年12月に関東地方整備局の委員会が開かれ、京成本線荒川橋梁の架け替え工事の内容が抜本的に変わりました。

令和3年度 第1回 フォローアップ委員会(令 和3年12月1日)

https://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000129.html

再評価 資料➃-1 https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000817462.pdf

橋梁の高さが低く、洪水の安全な流下の阻害となっている京成本線荒川橋梁を約15m上流に架替えるというもので、事業費は364億円から 730億円へ倍増となり、完成予定が令和6年度から令和19年度(2037年度)へと、大幅に延長されることになりました。

京成本線荒川橋梁架替工事は用地買収が始まっていたので、数年のうちに完成すると思っていたのに、事業計画の大幅変更が唐突に行われ、完成が十五年先になりました。

以上が荒川下流橋梁問題の現在までの経過です。

国土交通省が好きなようにやっているという印象が否めません。

◇私たちは国に対して何を求めるか

私たちは下記の二つを国に求めていかねばと考えています。

1.京成本線荒川橋梁架替工事のスピードアップ

2.対策が何ら行われない残りの3橋梁(JR東北線荒川橋、都道西新井橋、国道6号四ツ木橋)の対策工事

鬼怒川常総水害訴訟 河川行政、国民のために 原告側、訴え結審

カテゴリー:

2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川の水害に遭ったのは、国の河川管理に不備があったためとして、常総市民らが国に約3億5千万円の損害賠償を求めた訴訟が2月25日、水戸地裁で結審しました。

この鬼怒川常総水害訴訟について今年2月の記事を4点お送りします。(私が自宅をしばらく離れていたため、これらの記事をお送りするのが大変遅くなってしまいました。)

判決は7月22日です。当初から裁判に関わってきたものの印象として、この裁判は住民側が勝つ要素が十分にある裁判であると思っています。

弁護士の皆様に深く感謝しております。(嶋津)

常総水害訴訟 河川行政、国民のために 原告側、訴え結審 /茨城

(毎日新聞茨城版 2022/2/26)https://mainichi.jp/articles/20220226/ddl/k08/040/033000c

結審後の記者会見であいさつする原告団共同代表の片倉一美さん(左)=水戸市緑町で2022年2月25日、森永亨撮影

結審後の記者会見であいさつする原告団共同代表の片倉一美さん(左)=水戸市緑町で2022年2月25日、森永亨撮影

2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川が氾濫したのは国の河川管理に不備があったためとして、常総市民らが国に損害賠償を求めた訴訟の最終弁論が25日、水戸地裁(阿部雅彦裁判長)であった。原告団共同代表の片倉一美さん(68)が意見陳述で「(堤防の役割をしていた砂丘林を)国が河川区域に指定しなかったのは瑕疵(かし)だ」などと述べ、国の責任を改めて訴えて結審した。判決は7月22日。

原告は市民ら31人と1法人。訴状などによると、堤防がなかった同市若宮戸の越水について、国が一帯を土地の掘削などに許可が必要な河川区域に指定していなかったために、民間業者による砂丘林の掘削を止められず水があふれたと主張。同市三坂町で起きた堤防の決壊についても、堤防が低く決壊の危険性が高かったにもかかわらず、安全評価を誤って改修を後回しにしたとしている。原告側は裁判で、三坂町の決壊について、堤防の厚さを評価に加味したのが誤りの原因と訴えていた。

片倉さんは意見陳述で「国の非常識な対応が大水害を引き起こした。国民のための河川行政に変わってもらいたい」と、30分弱にわたって国の責任を訴えた。

国は書面で、若宮戸について、砂丘林は堤防の役割を果たしておらず、堤防整備のための作業を進めていたと主張。三坂町については、堤防の厚みも含めた評価が一般的で、原告の主張は「独自の見解に基づいたもので誤り」と反論し、あらためて請求棄却を求めた。

原告側代理人の只野靖弁護士は結審後の記者会見で、「裁判でも国から改修計画らしいものは出てこず、やりやすいところから整備しているだけだった。(水害は)人災という確信が深まった」と述べた。

この豪雨で、常総市は市域の3分の1に当たる約40平方キロが浸水。53棟が全壊、計約5000棟が大規模半壊か半壊の被害を受け、災害関連死を含めて15人が死亡した。【宮田哲、森永亨】

茨城・常総水害訴訟 住民側「整備に遅れ」 水戸地裁結審 判決は7月22日

(茨城新聞2022/2/26 07:00) https://nordot.app/870068235074207744?c=62479058578587648

2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川の水害に遭ったのは、国の河川管理に不備があったためとして、被災住民らが国に約3億5千万円の損害賠償を求めた訴訟は25日、水戸地裁(阿部雅彦裁判長)で結審した。最終弁論で住民側は「堤防が低い危険な場所の整備が遅くなったこと自体が瑕疵(かし)である」と述べた。判決は7月22日に言い渡される。

最終弁論で原告団の片倉一美共同代表は、被災当時の自宅の写真を示しながら「洪水は堤防の低い所から起きる。すぐに手を打たなくてはならなかった。国の整備計画の手法は筋違いだ」と、計画に問題があったと強調。阿部裁判長に「皆が納得するような公正な判決をお願いしたい」と一礼して締めくくった。

訴状や準備書面によると、住民側は、鬼怒川の堤防が決壊した常総市上三坂地区については、堤防整備計画でここ以外の場所を優先し、越水まで余裕があった別の地点を改修して危険箇所を後回しにしたと主張。水があふれた同市若宮戸地区は、国が河川区域に指定することを怠り、堤防の役割をしていた砂丘林が太陽光発電事業で掘削され、水害につながったと主張した。

国側は、整備計画は決壊地区以外にも未整備区間があったとして、整備の順序は洪水の被災履歴、上下流のバランスなどを総合的に勘案して進めていたと説明。若宮戸地区の河川区域指定については、砂丘が堤防としての役割を果たさず、同地区全体の堤防整備を計画していたため、欠陥には当たらないなどと反論した。

公判後、住民側は水戸市内で記者会見し、只野靖弁護士は「住民の命を守る気がないなら、河川管理者として失格だ」と国側を非難した。

住民側は18年8月、水戸地裁下妻支部に提訴。19年2月には、受理した事件の担当裁判所を移す「回付」があり、同地裁本庁で弁論が開かれてきた。昨年8月には、阿部裁判長ら裁判官3人が決壊現場など被災地域を視察した。

【常総水害訴訟を巡る経過】

2015年9月 関東・東北豪雨で鬼怒川堤防が決壊するなど、常総市を中心に大規模な浸水被害

2018年8月 国の河川管理に不備があったとして、被災住民らが損害賠償を求め水戸地裁下妻支部に提訴

2019年2月 水戸地裁下妻支部が訴訟を水戸地裁本庁に回付

2021年8月 裁判官3人が決壊現場周辺を視察

2022年2月 訴訟が結審

2022年7月 水戸地裁が判決言い渡し(予定)

【常総水害訴訟の主な争点】

■堤防改修計画

被災住民らの主張 上三坂地区の堤防整備を他の箇所の堤防整備よりも後回しにした改修計画は、著しく不合理で、河川管理の瑕疵である

国側の主張 鬼怒川は氾濫当時、既に改修計画が定められ、上三坂地区以外にも未整備区間があった。治水安全度の低い箇所を優先した

■安全度の評価手法

被災住民らの主張 現況の堤防高を第一に考慮すべきで、国側の実施した方法は役に立たず、整備の時期や順序の判断には使えない

国側の主張 国の治水マニュアルに従った。安全度は堤防の形状を確保し、護岸整備などで総合的に高める。住民側の手法は独自の見解

常総水害訴訟25日結審 「国の責任、明らかに」 原告団ら 報告会で呼び掛け

(東京新聞2022年2月15日 07時49分)https://www.tokyo-np.co.jp/article/160286

他の水害被災地ともオンラインでつないで開かれた報告会=常総市で

他の水害被災地ともオンラインでつないで開かれた報告会=常総市で

二〇一五年九月の関東・東北水害で鬼怒川の堤防が決壊し、住宅などが被災したのは国の河川管理の不備が原因だとして、常総市民ら約三十人が国に損害賠償を求めた裁判が二十五日、水戸地裁で結審する。原告団と「裁判を支える会」が十一日に開いた報告会で、原告団の高橋敏明共同代表(68)は「水害は人災。被害者が力を合わせ、国の責任を明らかにしていこう」と呼び掛けた。(林容史)

報告会にはウェブ会議システム「Zoom」を含め約百人が参加し、片倉一美共同代表(68)が争点を説明。一八年七月の西日本豪雨、一九年十月の台風19号などの水害被災地ともZoomでつなぎ、「裁判に勝つには多くの国民の声が必要」などと声を上げた。

訴状などによると、市内の若宮戸地区では、自然の堤防の役割を果たしていた砂丘林を、掘削などの際に許可が必要な河川区域に国が指定していなかったため、民間業者が太陽光発電事業で掘削して「無堤防」状態に。上三坂(かみみさか)地区では、堤防の高さが周囲に比べて不足していたにもかかわらず、国がかさ上げを怠り、決壊につながったと主張している。

水害では、市の約三分の一に当たる約四十平方キロが浸水し、住宅五千百六十三棟が全半壊した。市民らは一八年八月、河川管理者の国に住宅の修繕費や慰謝料など計約三億三千五百万円の支払いを求め、水戸地裁下妻支部に提訴。裁判は水戸地裁に移送された。

茨城の常総水害訴訟 裁判の現状、争点説明 原告団が報告会

(茨城新聞2022/2/12(土) 5:00)https://news.yahoo.co.jp/articles/ad1415e6c426e88925640b2bd44eebd6cbb95888

常総水害訴訟の報告会で、各地の水害被災地の現状を聞く参加者ら=常総市水海道天満町の生涯学習センター

2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川の水害に遭ったのは、国の河川管理に不備があったためとして、国に損害賠償を求める訴訟を起こした原告団が11日、争点などを説明する市民報告会を開いた。結審を控え、原告団は「力を合わせて頑張っていきたい」と意気込んだ。 報告会は茨城県常総市水海道天満町の生涯学習センターであり、約50人が参加。オンラインでも約50人が視聴した。報告会の後、全国の水害被災地とのオンライン交流会も行われた。 原告団は18年8月に水戸地裁に提訴した。訴状などによると、同市若宮戸地区では、堤防の役割を果たしていた砂丘林を国が掘削などの際に許可が必要な河川区域に指定しなかったため、民間業者が掘削して「無堤防」状態になった。さらに上三坂地区では、堤防の高さが周囲に比べて不足していたにもかかわらず、国がかさ上げを怠り、決壊につながったと主張している。 報告会で、原告団の片倉一美共同代表(68)は過去の水害訴訟の判例を紹介し、常総水害訴訟の現状や争点などを説明。「水害は単なる改修工事の遅れとする国は非常識」とした上で、「裁判に勝って行政を変えるしかない」と強調した。市内で花き園芸会社を営む高橋敏明共同代表(68)も「国は砂丘林を河川区域に指定するべきだった。水害は人災で、残念でたまらない」と訴えた。 裁判は今月25日に結審する予定。

球磨川に「粘り強い堤防」 のり面保護し水害時の避難時間稼ぐ 国が整備検討

球磨川水系で国土交通省が「粘り強い堤防」の整備を検討しているという記事を掲載します。

「粘り強い堤防」(耐越水堤防)をきちんと導入すれば、球磨川水系では川辺川ダムは不要になると思います。

球磨川に「粘り強い堤防」 のり面保護し水害時の避難時間稼ぐ 国が整備検討

(西日本新聞2021/12/29 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/854642/

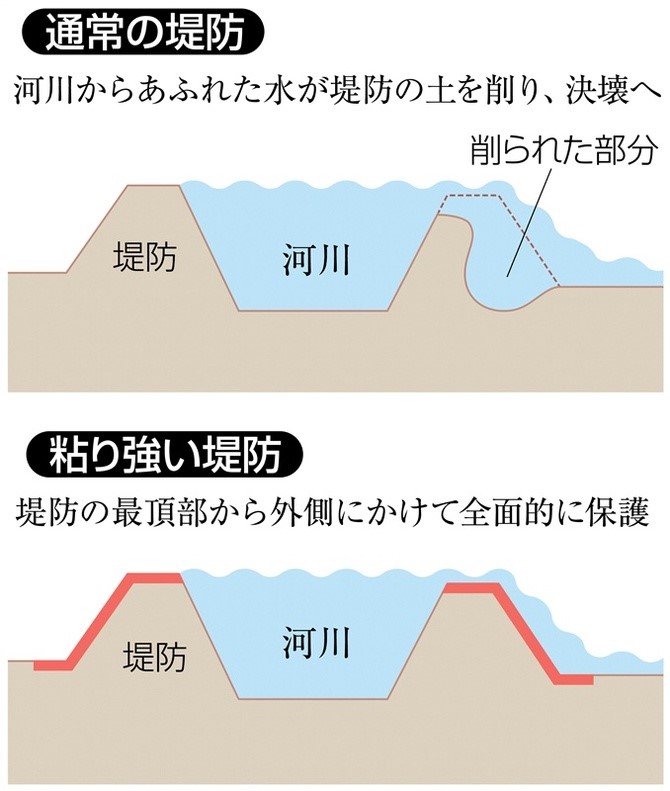

2020年7月の熊本豪雨で氾濫した球磨川水系(熊本県)の治水策を巡り、国土交通省が、大水害が起きても壊れにくい「粘り強い堤防」の整備を検討していることが分かった。熊本豪雨級の雨量があった場合、球磨川が再び氾濫する恐れがあることを前提に進める対策の一環。決壊までの住民の避難時間をできるだけ稼ぐためのハード整備で、全国的にも先進的な取り組みとなる。

堤防は通常、土砂を固めて造られる。粘り強い堤防は、河川から水が住宅側に氾濫した場合に備え、土でできている堤防ののり面を全面的にブロックなどで保護する。通常の堤防より崩れにくくなるため、決壊が起きた場合でも、住民が避難する時間を少しでも長く確保することができる。

国交省関係者によると、粘り強い堤防の整備は費用面の負担が大きいことなどから、球磨川流域では決壊時に甚大な被害が想定される区間が対象となる見通し。堤防ののり面を、アスファルトやブロック、遮水シートなどで保護する工法を検討する方針という。

崩れにくい堤防を巡っては、旧建設省が1990年代に「フロンティア堤防」として整備を計画した経緯がある。球磨川を含めた全国での計画は2002年に撤回され、筑後川など4河川で計13キロだけが整備された。コストに加え、維持管理や耐久性など技術面でも課題が多かった。

しかし、熊本豪雨では、熊本県人吉市で球磨川の堤防の右岸が幅約30メートル、左岸が幅10メートルにわたって決壊し、流域に大きな被害が出た。いずれも川からあふれた水が低地に流れた後、川に向かって逆流し、その勢いで堤防の土砂が削られたことが原因とみられている。

熊本豪雨を受けて国交省は今年12月、球磨川水系の治水の長期目標を定めた河川整備基本方針を変更した。流水型ダムや遊水地などを一体整備する「流域治水」を、長期間かけて進める方針だ。ただ、整備を終えた後も熊本豪雨級の洪水が起きれば、堤防が耐えられる最高水位を約60キロにわたって超えると試算されるため、粘り強い堤防が必要と判断したという。

粘り強い堤防は、2019年10月の台風19号で全国122カ所の堤防が河川氾濫に伴い決壊したことを受け、国交省の有識者検討会が20年8月、整備の必要性を打ち出した。台風19号で決壊した千曲川(長野県)で、のり面をブロックで覆う工法の試行的整備が進んでいる。 (御厨尚陽)

氾濫前提の対策重要

旧建設省OBで元土木研究所次長の石崎勝義さんの話 温暖化で水害の激甚化が進んでおり、今後は堤防を越える洪水の頻度が多くなる。川底の掘削など河川の水位を下げる事業を着実に実施しつつ、堤防からの氾濫を前提とした対策も進めていくことが重要だ。

石木ダム 全用地収用から20日で2年 県と反対住民 「対話」への隔たり深く

石木ダム問題の経過をまとめた新聞記事を掲載します。

地元住民の岩永正さんが指摘しているように、「県の言う『話し合い』は結局、本体に着手するためのポーズだった」でしょうが、

地元住民が工事阻止の意思を強固に示しているのですから、現実に本体工事が進むとは思われません。

石木ダム 全用地収用から20日で2年 県と反対住民 「対話」への隔たり深く

(長崎新聞2021/9/19 10:44) https://nordot.app/812141670881968128?c=62479058578587648

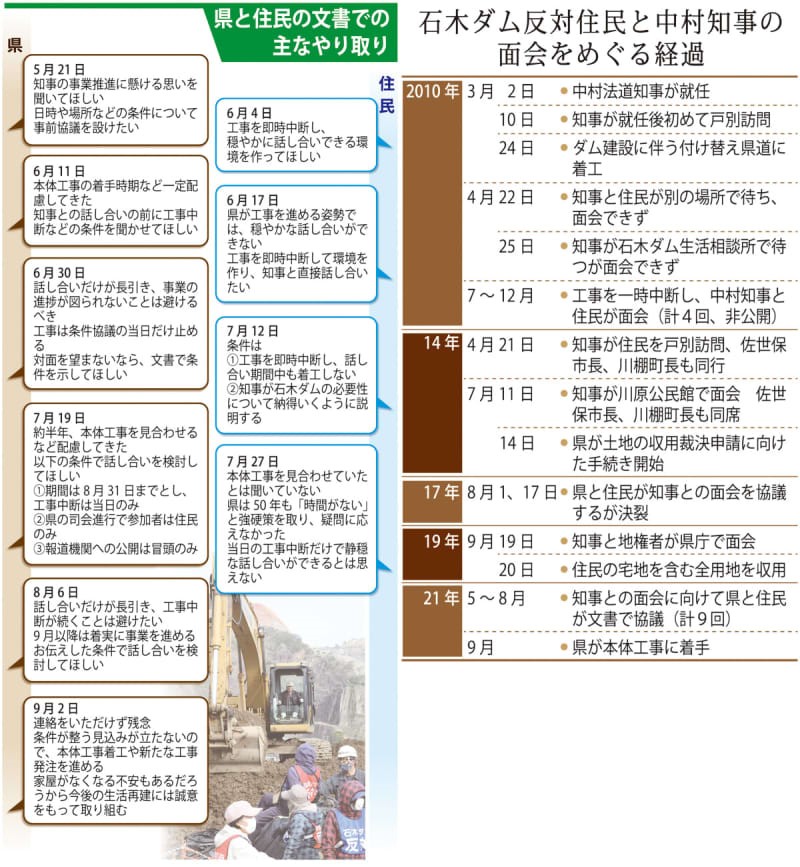

長崎県東彼川棚町に石木ダム建設を計画している県と佐世保市が土地収用法に基づき、反対住民13世帯約50人の宅地を含む全ての建設予定地を取得してから20日で2年。中村法道知事と住民の対話は実現しないまま、県は今月、本体工事の着手に踏み切った。対話に向けた条件や目的の隔たりは、さらに深く、広がったようにも見える。

県は8日、ダム堤体両端斜面の掘削や伐採を始めた。住民側は「PR行為」とみなし、今のところ大きな衝突はないが、近くで連日、抗議の座り込みを続けている。

住民の岩永正さん(69)は「県の言う『話し合い』は結局、本体に着手するためのポーズだった」と指摘する。知事と最後に会ったのは2年前。全用地収用期限を前に住民総出で県庁を訪れた。

「人の土地を勝手に取るのに、ほとんど地元に来ないですね。何度でも足を運んで、私たちを説得するのが仕事じゃないですか」。その時ぶつけた不満は今も変わらない。

昨年11月、リーダー格の岩下和雄さん(74)の「事業の白紙撤回が対話の条件ではない」とする本紙インタビューをきっかけに県が対話に乗り出した。今年5月に「知事の事業推進に掛ける思いを聞いてほしい」との文書を13世帯に送った。

だが、工事の継続的な中断を求める住民側と、それを避けたい県側で調整は難航。県が▽中断は対話当日のみ▽司会進行は県▽参加者は住民のみ-などを条件に「9月以降は着実に事業を進める」と期限付きで通告すると、住民は反発し、決裂した。岩下さんは「県は私たちが受け入れないと分かった上で提示している」と不信感を募らせた。

一方、県側には、対話実現に向け「配慮」してきたとの自負がある。昨年10月に最高裁が石木ダムの必要性を認める判断を出し、県は激甚化する自然災害へ備えるため早い完成を目指しながら、2月中旬に予定していた本体着工を休止。そんな「自己矛盾」(県幹部)を抱えながら半年間見合わせた。

中村知事と住民との本格的な対話はこれまで計6回。多くは住民側のペースで話が進んだ。住民側弁護団も参加した14年7月は「知事の発言が遮られ、まともにあいさつすらさせてもらえなかった」(県河川課)。19年9月の面会でも発言の機会はほぼなかった。ある県関係者は「だからこそ、必要性について自分で直接説明し、決意を伝えたいのではないか」と知事の思いを代弁する。

ただ今月9日、報道陣から今後について問われた知事は「生活再建などを含めて話し合いの機会をいただけるのであれば改めてお願いしたい」と言及。対話の目的を「収用後の対応」に変えたようにも受け取れるが、住民の岩本宏之さん(76)はこう、けん制する。「どんなに工事を進めても私たちと会わない限り、行き詰まるのは目に見えている。(家屋撤去を含む)代執行の覚悟があるのかは知らないが」