事務局からのお知らせ

あまり知られていないが、石木ダム建設予定地には共有地が2ヶ所存在する。

半世紀にわたりダム建設に反対し、ふるさとを守り続けている川原住民を支えたいと思う人たちが、1つは2009年に、もう1つは2013年に住民の方の山林の一部を共同で所有することにした。

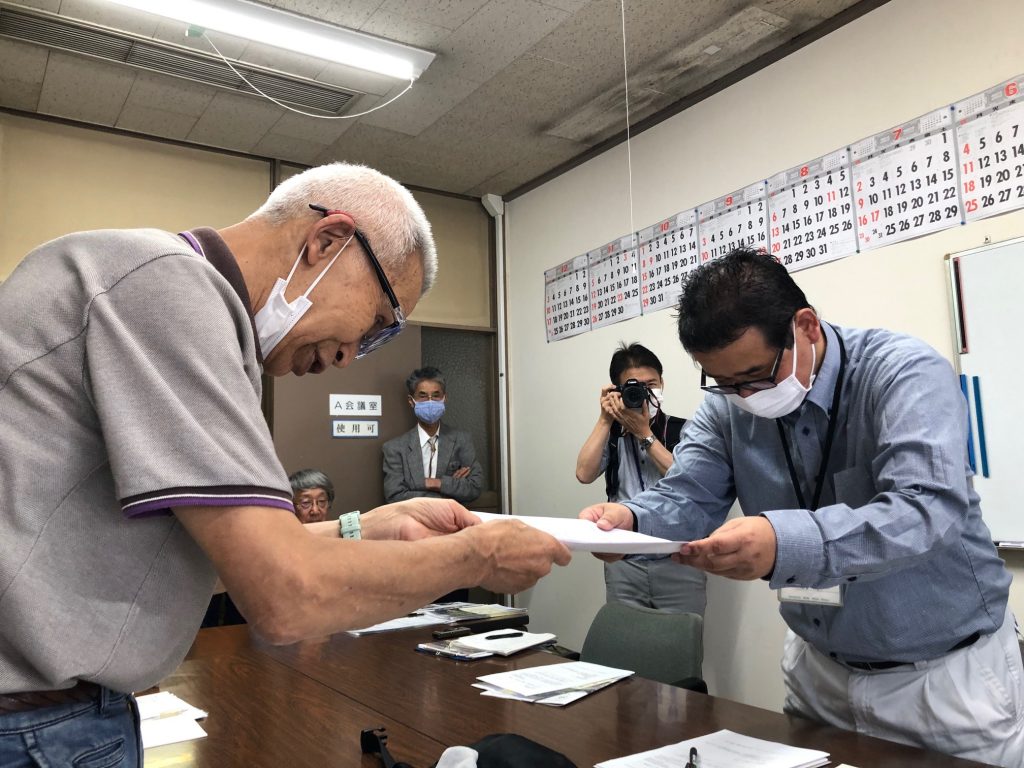

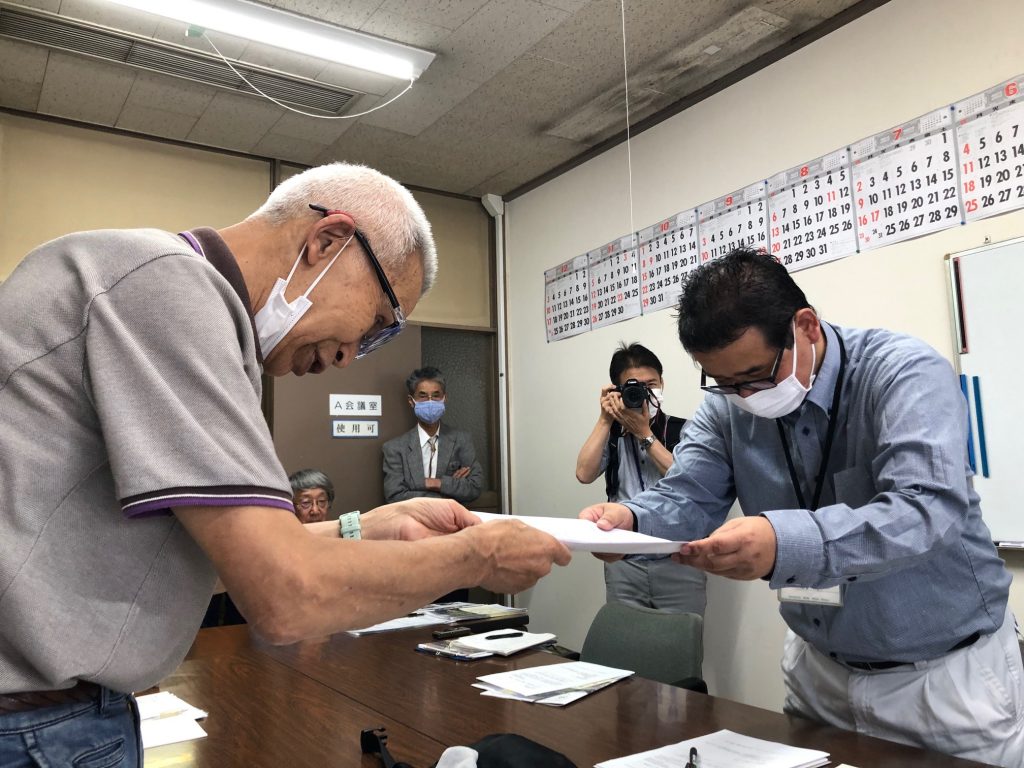

その共有地権者の中の84名が長崎県知事と佐世保市長へ要請書を提出した。 代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。

代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。 その要請書はこちら。

その要請書はこちら。

石木ダム事業起業者への要請:長崎県へ

石木ダム事業起業者への要請:佐世保市へ

その趣旨は「覚書の遵守」、つまり「石木ダムの必要性について川原住民との話し合い」を実行するようにということ。

8日の朝日新聞の記事がこの要請の目的をしっかり伝えているので、一部抜粋させていただくと、

覚書は1972年7月、県が石木ダムの予備調査を始める前に住民側と結んだ。「建設の必要性が生じたときは、協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする」と明記。久保勘一知事(当時)と、住民の代表3人が署名押印した。ただ、県は3年後の75年、事業に着手。2021年9月に本体工事を始めた。

6日に県庁を訪れた共有地権者らが県に指摘したのが、この覚書の「不履行」だった。

「石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」の遠藤保男代表は「同意していないのに収用地での工事が強行されている」と指摘。地権者の松本美智恵さんは「県と地元の対立の原点がこの覚書の反故だ」と語った。

覚書は、住民らがダム関連工事の差し止めを求めた訴訟で論点の一つになったことがある。21年の二審・福岡高裁判決は、覚書があるにもかかわらず、地元の理解が得られていないと指摘。「今後も理解を得るよう努力することが求められる」と見解を示し、県に合意形成の必要性を説いた。

事業主体の県はどう考えているのか。県土木部の担当者は取材に対し「覚書は今も有効で、履行している」と述べ、覚書に違反する手続きはとっていないとの認識を示した。長年、説明会の開催や戸別訪問などで事業への理解と協力を得る努力を続けてきたとしている。

「覚書は今も有効で、履行している」?!

なんと不可解な回答だろう。

「覚書を履行している」のが本当なら、住民がダム建設に同意した文書が存在するはずで、それを提示して欲しい。

それが存在しないならダム建設は諦めているはず。しかし、現実は同意文書もなく、ダム建設は進めている。

どうして「履行している」などと言えるのだろう?

一方、「覚書は今も有効」とのこと。よかった!

では、これからも覚書について、私たちはしっかり県に問い続け、履行を求め続けよう。(*’▽’*)

マスコミ各社のオンライン記事はこちら。

NBC長崎放送:石木ダム建設反対の市民団体 知事との話し合いを要請

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/nbc/530101?display=1

KTNテレビ長崎:石木ダム建設は必要ない」市民団体が話し合いの場を要請

https://www.ktn.co.jp/news/detail.php?id=20230607008

朝日新聞:石木ダム「地元の了解なしにつくらない」半世紀前の「覚書」はいま https://digital.asahi.com/articles/ASR6774P6R67TOLB00C.html?iref=pc_photo_gallery_bottom

毎日新聞:「知事と話し合う場を」石木ダム反対、市民団体が要請書 https://mainichi.jp/articles/20230607/ddl/k42/040/379000c

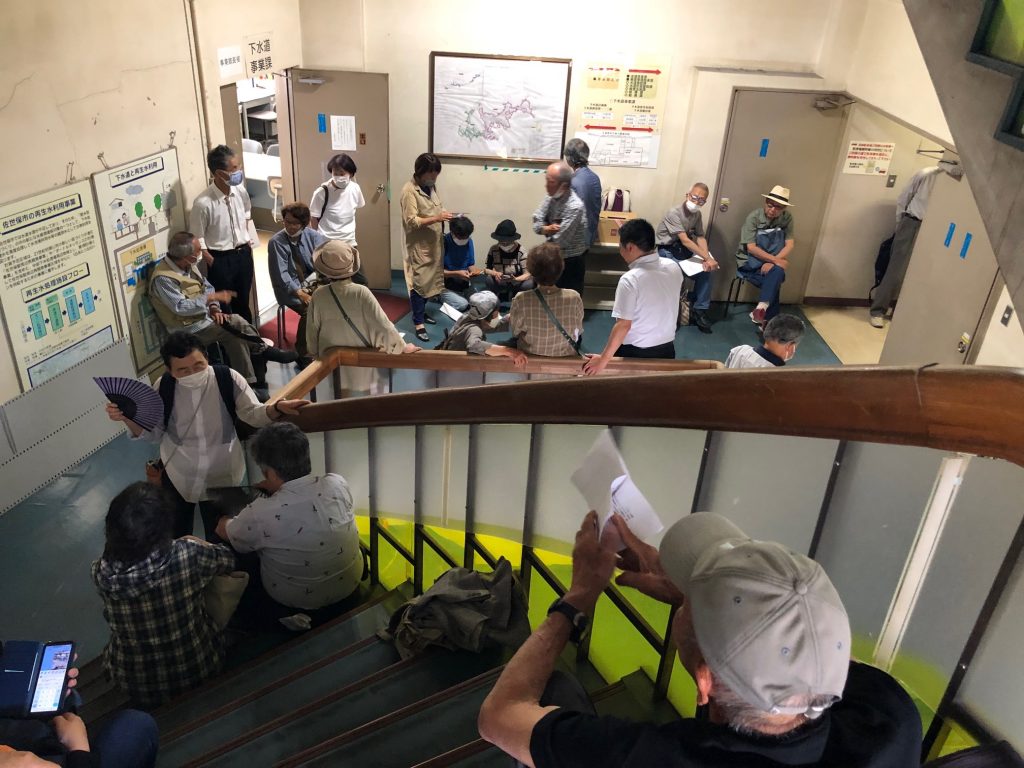

オマケの写真と呟き。 ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

1週間前に代表本人から要請書を提出に行くので会場を確保しておいて欲しいと電話で依頼していたにもかかわらず、会議室はみな埋まっていて確保できなかったとのことで、その会議が終わるまで約1時間も待たされた。

遠来の代表はじめ参加者の多くが70代前後の高齢者ばかり。宮島市長は就任会見で、「対話を重視した市政をつくりたい」と語っていたはずだが???

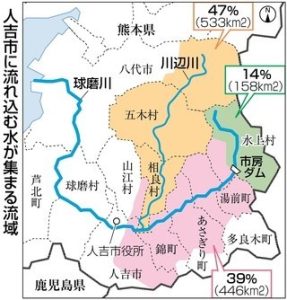

10月21日、球磨川流域の市民団体が、9月の台風14号に伴う大雨で水位が上昇した県営市房ダムの危険性や、流水型川辺川ダムの環境への影響について見解を示すように、熊本県に申し入れを行いました。その記事を掲載します。

市房ダムの基本的な問題点をあらためて下記に整理しておきます。

市房ダム、危険性説明を 市民団体が県に申し入れ

(熊本日日新聞 2022年10月24日 10:57) https://kumanichi.com/articles/833328

県営市房ダムの危険性や流水型ダムの環境への影響を示すよう県に申し入れる市民団体=21日、県庁

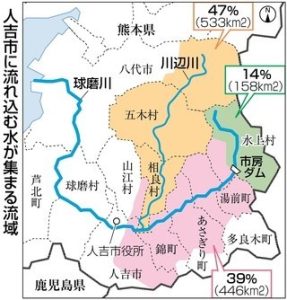

人吉市の「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」など3市民団体は21日、9月の台風14号に伴う大雨で水位が上昇した県営市房ダム(水上村)の危険性や、国が建設を計画する流水型ダムの環境への影響について見解を示すよう、県に申し入れた。

市房ダムによる洪水調節で、大雨時に多良木地点で約0・9メートル、人吉地点で約0・2メートル水位を下げたとする県の説明に対し、「効果ばかり言っているが、ダムが満水になって放流量が流入量を上回った場合のリスクについても説明すべきだ」と指摘した。

台風後、球磨川流域の樅木ダム(八代市泉町)や幸野ダム(湯前町)下流では水の透視度が低かったとする調査結果を示して「ダムは大量の土砂や粘土をため込んで川の濁りを長期化させる」と主張し、流水型ダムが「清流を守る」とする根拠の説明も求めた。(元村彩)

市房ダムの基本的な問題点

(1)球磨川の洪水位の低減に対する寄与はかなり小さい

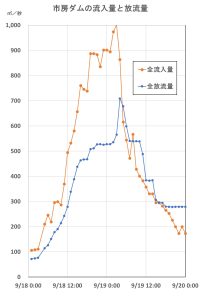

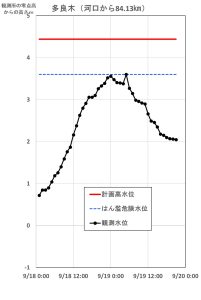

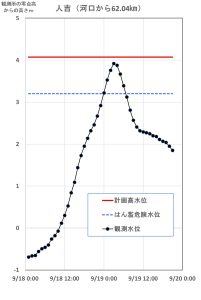

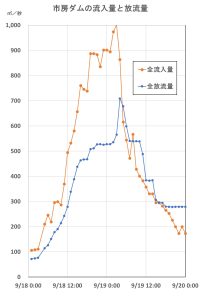

今年9月中旬の台風14号に伴う大雨により、市房ダムで9月19日3時から緊急放流が行われました。

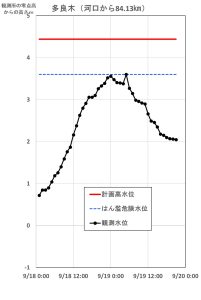

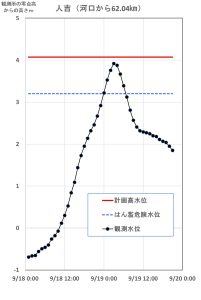

下記のグラフは国交省と熊本県のデータを使って、市房ダムの流入量・放流量、および市房ダム下流の球磨川の当時の水位の時間変化を見たものです。、

市房ダムより約9㎞下流の球磨川・多良木地点では、緊急放流の影響で5時頃に水位が少し上がりましたが、

中流の人吉地点では、緊急放流の影響は明確ではなく、むしろ球磨川流域の降雨によって、水位がかなり上昇しました。

このように流域面積が小さい市房ダムの球磨川への影響は元々小さなものであって、人吉あたりではその治水効果をほとんど期待できません。市房ダムは、球磨川の洪水位低減に対する寄与はかなり小さいダムなのです。

(西日本新聞2020/8/12)

(西日本新聞2020/8/12)

2022年9月18~19日の球磨川の観測水位と市房ダムの流入・放流量の時間変化 (国交省と熊本県のデータを使って作成)

流域面積 市房ダム158㎢ 多良木250㎢ 人吉1137㎢ (市房ダムは河口から約93㎞)

(2)緊急放流時のダム直下での氾濫が心配される市房ダム

市房ダムはむしろ、緊急放流時のダム直下での氾濫が心配されるダムです。

2020年7月の熊本県の球磨川豪雨では、熊本県営市房ダムが緊急放流寸前のところまでいきました。

その様子を記録した管理所長のメモの内容を伝える記事があります。https://suigenren.jp/news/2021/07/04/14774/

「やばい…280m超える」寸前で回避された緊急放流、緊迫の所長メモが歴史公文書に

(読売新聞2021/06/29)

この記事を読むと、市房ダムは、線状降水帯の停滞がもう少し長ければ、洪水のさなかに水害の危険性を高める緊急放流せざるをえなかったことがわかります。

熊本県は2022年6月から、球磨川上流の県営市房ダムについて、降雨によってダムの貯水容量が半分ほどになった段階で新たに警戒情報を出し、緊急放流せざるを得なくなる事態に備えて、下流域の住民に早めの避難行動を促す運用を始めると発表しました。https://suigenren.jp/news/2022/05/30/16290/

しかし、下流を水害から守るために設置されたはずのダムによって、下流住民はダムからの緊急放流に備えて避難行動をしなければならなくなったのですから、まったくおかしな話です。

ダムがなければ、ダムを前提としない河川改修が行われてきたはずですが、ダムがあるためにそれが行われないため、下流住民は危険にさらされるのです。ダムを前提とした河川行政に終止符を打つべきです。

(3)市房ダムの環境への影響(ダム下流河床の軟岩露出)

下記の写真は15年以上前の写真ですが、市房ダム下流の球磨川の河床を撮影したものです。市房ダムによって土砂の供給が遮られたため、市房ダム下流の河床は侵食が進んで、軟岩が露出しており、河川環境が悪化しています。ダムによる軟岩露出は、河床掘削による軟岩露出とは異なり、土砂の供給そのものを永続的に大幅にカットしてしまうから、何年経っても軟岩の上に砂礫が堆積していくことはありません。市房ダムができてから、軟岩が露出した状態が続いているのです。

なお、市房ダムは1970年3月完成で、貯水容量4020万㎥、発電容量2880万㎥、洪水調節容量630~1830万㎥のダムです。

計画堆砂量510万㎥に対して2019年度末の実績堆砂量が499万㎥にもなっています(国交省の開示資料による)。

市房ダムは2022年8月策定の球磨川水系河川整備計画により、再開発が計画されていますが、上記(1)、(2)、(3)の基本的な問題点を踏まえれば、むしろ撤去を計画すべきダムなのです。

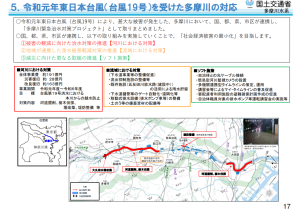

東京都、神奈川県を流れる多摩川の治水計画についての記事が掲載されました。

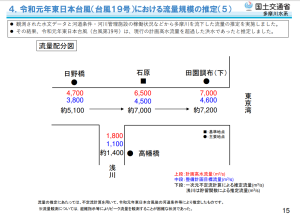

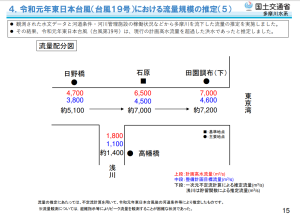

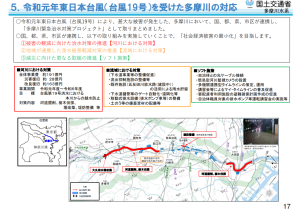

2019年10月の台風19号で、多摩川中流部の洪水ピーク流量が計画値を上回ったことから、治水計画の見直しが行われるという記事です。

この記事は、下記の「第3回多摩川河川整備計画有識者会議(令和4年10月3日)」の資料3をベースにしています。

資料3の一部を下記に貼り付けておきます。

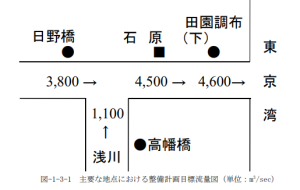

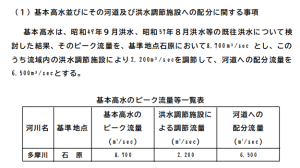

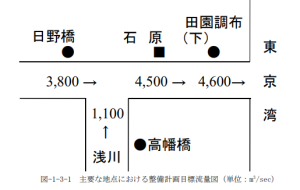

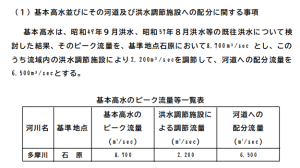

驚かされるのは、この洪水では中流部のピーク流量(石原地点)が最大7000㎥/秒になり、多摩川の河川整備計画の河道目標流量4500㎥/秒(戦後最大洪水を想定)をはるかに上回り、200年に1回の洪水を想定した河川整備基本方針の計画高水流量6500㎥/秒をも超えたことです。多摩川の河川整備基本方針と河川整備計画の流量配分図を末尾に示します。

河川整備基本方針では石原地点の基本高水流量は8700㎥/秒で、洪水調節施設で6500㎥/秒に下げることになっていますが、その洪水調節施設については基本方針に「なお、 2,200m /sec3にに見合った洪水調節施設の具体的な施設については、さらに、詳細な技術的、社会的、経済的見地から検討した上で決定する」と書かれているだけで、具体的な計画はありません(https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/tama-2.pdf)。なお、上流にある小河内ダムは東京都の水道用の貯水池であって、治水機能はありません。

このように、主に東京都を流れる多摩川の治水計画でも現実の洪水に対応できないものになっており、国等が策定している治水計画とは一体何なのかと思わざるをえません。

石木ダム等のダム事業の推進では錦の御旗として掲げられる河川整備計画が本当にとこまで意味があるのかを問い直すことが必要だと思います。

【補】台風19号の多摩川氾濫の被害(東京新聞2020年9月30日 https://www.tokyo-np.co.jp/article/58674 )

都側の左岸では、東急田園都市線二子玉川駅に近い世田谷区玉川で溢水が発生。周辺の0.7ヘクタールで家屋約40戸が浸水するなど、世田谷、大田両区で計約1万7000人が避難した。

右岸の川崎市でも支流の平瀬川が氾濫し、高津区のマンション1階の住民男性が水死。市内では計3カ所で計25ヘクタールの浸水被害が発生した。川崎市市民ミュージアム(中原区)は地下収蔵庫が水没し、収蔵品が大きな被害を受けた。

多摩川の治水計画見直しへ 想定超の流量、温暖化も考慮

(カナロコ 神奈川新聞2022/10/10 05:40) https://www.msn.com/ja-jp/news/national/e5-a4-9a-e6-91-a9-e5-b7-9d-e3-81-ae-e6-b2-bb-e6-b0-b4-e8-a8-88-e7-94-bb-e8-a6-8b-e7-9b-b4-e3-81-97-e3-81-b8-e6-83-b3-e5-ae-9a-e8-b6-85-e3-81-ae-e6-b5-81-e9-87-8f-e3-80-81-e6-b8-a9-e6-9a-96-e5-8c-96-e3-82-82-e8-80-83-e6-85-ae/ar-AA12LVCI

東日本台風の被害を教訓とした緊急対策で、しゅんせつや河道の掘削、樹木の伐採などが進む多摩川=川崎市幸区

東日本台風の被害を教訓とした緊急対策で、しゅんせつや河道の掘削、樹木の伐採などが進む多摩川=川崎市幸区

記録的豪雨となった2019年10月の台風19号(東日本台風)で、増水した多摩川のピーク流量が中流部で毎秒7千立方メートル(推定値)に上り、国の治水計画の想定値を上回っていたことが、国土交通省京浜河川事務所の試算で分かった。同台風では川崎市や東京都世田谷区などで深刻な水害が起きただけに、国交省は既存の計画に基づいて河川改修を進めても、気候変動で今後さらに激しさを増す雨を安全に流せないと判断。治水計画を見直し、抜本的な対策を検討する考えだ。

流量の試算結果は、今月3日に開かれた多摩川河川整備計画有識者会議で報告された。公表まで3年近くを要した理由について、同事務所は「慎重に検討したため」と説明した。

東日本台風が伊豆半島へ上陸した19年10月12日を中心に、多摩川の上流部では観測史上最多の雨量を記録。激流によって中流部の水位計は流失した。そのためピーク時の詳細な水位を把握できていなかったが、流されずに残っていた予備の水位計の記録を基に当時の流量を試算したという。

国交省関東地方整備局

第3回多摩川河川整備計画有識者会議(令和4年10月3日)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000456.html

会議資料

1.資料目録 2.議事次第 3.委員名簿 4.座席表 5.資料-1 多摩川河川整備計画有識者会議規則 6.資料-2 多摩川河川整備計画有識者会議運営要領

7.資料-3 令和元年東日本台風(台風第19号)を踏まえた対応についてhttps://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000840783.pdf

多摩川水系河川整備計画【直轄管理区間編】平成13年3月(平成29年3月変更) https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000669666.pdf

戦後最大規模の洪水を安全に流すことを目標とする。(戦後最大規模の洪水とは、多摩川では昭和 49 年9月の台風 16 号、浅川では、昭和 57 年9月の台風 18 号を指す。)

多摩川水系河川整備基本方針 https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/tama-1.pdf

https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/tama-2.pdf

①多摩川は、首都圏の中枢部を流れており、その氾濫区域内には、首都機能を確保するための大動脈となる港湾、鉄道、国道及び空港等が多数存在しており、その重要度等を考慮して、計画の規模を1/200と設定

最近、田んぼダムについての記事、ニュースが多いので、田んぼダムについての情報をまとめておきます。

1 田んぼダムの主たる考案者である吉川夏樹氏の説明

- 田んぼダムの適切な装置の設計 新潟大学農学部 吉川夏樹

https://www.bing.com/videos/search?&q=%e7%94%b0%e3%82%93%e3%81%bc%e3%83%80%e3%83%a0+%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bf&view=detail&mid=1D8E39191BB5F1CD07711D8E39191BB5F1CD0771&form=VDQVAP&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25e7%2594%25b0%25e3%2582%2593%25e3%2581%25bc%25e3%2583%2580%25e3%2583%25a0%2B%25e4%25bb%2595%25e7%25b5%2584%25e3%2581%25bf%26qpvt%3D%25e7%2594%25b0%25e3%2582%2593%25e3%2581%25bc%25e3%2583%2580%25e3%2583%25a0%2B%25e4%25bb%2595%25e7%25b5%2584%25e3%2581%25bf%26FORM%3DVDRE&rvsmid=D213EA59A70AE798F464D213EA59A70AE798F464&ajaxhist=0

約30分の映像による説明があります。

また、次の説明もあります。

近年、毎年のように大規模な水害が発生していますが、その原因として、雨の降り方の変化をはじめ、農地転用や、耕作放棄地の増加などが考えられます。

水田のあぜは、雨水を一時的にため込む機能がありますが、水田が減少すれば、この機能も弱体化し、水が一気に河川に流れ込み、氾濫につながります。

明治以降の河川整備は、水の流れを押しとどめるために、堤防設置などが主流でしたが、ここへきて異なる動きが見られます。私が専門とする「田んぼダム」も、そのひとつ。

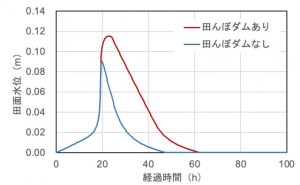

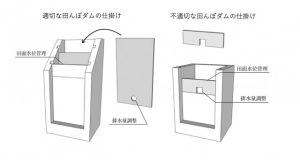

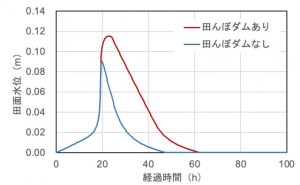

「田んぼダム」は水田の排水口の口径を狭める「仕掛け」を設置して、大雨が降ったときに水田から排水されるピーク時の流出量を少なくする仕組みです。

遊水地のように河川の水を水田に導いて貯水するのではなく、水田に降った雨水を、一時的にとどめる仕組みです。排水口からの水量を調整する「適切な仕掛け」を設置すれば、水田から水があふれるリスクを低くできます。

排水口を完全にふさいで、全降水量を水田にためてしまった場合、300mmの雨が降れば、水田の水深は30cmになりますが、田んぼダムは排水しながら雨水をためるので、水深はもっと浅くなります。私が開発した仕掛けは、30年に1度の大雨(170mm/日)が降った場合でも、排水量を7割程度カットできるように設計しています。

新潟県で記録された1日あたり180ミリという、50年に1度クラスの大雨が降ったても、ピーク時の水深は11cm程度。田植え直後ならイネが水没しますが、水害が起こりやすい梅雨以降であれば、稲も水没しない程度に成長しています。

新潟県や農協とともに、水田への影響を検討した結果、仮に1年に1回、11cm程度の深さの水に浸かっても、生育にはほとんど影響がないことがわかりました。

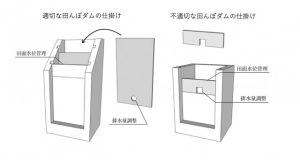

しかし、最近では「不適切な仕掛け」を使った装置も出回っているので、注意が必要です。私の設計した装置では、排水口に取り付ける「堰(せき)板A」とは別に、内側にもう1枚、穴が空いた板Bを設置できる仕組みになっています。

水深を調節するには、排水マスの前面にある堰板Aで行いますが、水田から水を抜く中干し時には、これを外して水を抜いたのち、これとは別に、マスの内側に、穴があいたもう1枚の板Bを設置します。

この装置だと、小雨程度では田んぼダムを実施しても、雨水は常に排水されっぱなしになるので、水田にはたまりません。

大雨で水深が増えて、排水マスに流入する水量が、堰板の穴から排出できる水量を上回ったときに初めて、田んぼダムの効果を発揮します。要するに、大雨が降った場合だけ効果が現れるので、通常の中干し期の管理と変わりません。

一方、堰板の構造が異なる不適切な装置の場合、小雨であっても、水田に水がたまってしまううえ、中干し期には水を抜けない状況が起こりやすくなるので要注意です。

田んぼダムは「適切な仕掛け」を採用すれば、イネへの影響はほとんどありません。ここに田んぼダムを推進してきた新潟市が発行するパンフレットがありますので、ご参照ください。

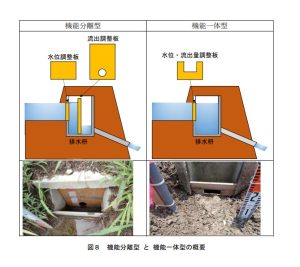

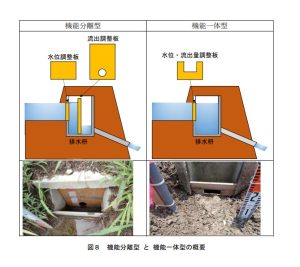

吉川氏は、田んぼダムは適切な仕掛けにしなければ効果がないと、強く指摘しています。田んぼダムは下図の通り、流量調整版を新たに設ける機能分離型と、そうではない機能一体型があり、一般には後者の方が多いようですが、吉川氏は前者でなければ効果がなく、持続しないと指摘しています。

2 スマート田んぼダム

最近実用化されているのは、スマート田んぼダムです。田んぼの排水門に通信機能をつけて、スマートフォンやパソコンから遠隔操作するものです。

大雨が予想されるときには、市町村の職員がスマートフォンやパソコンで排水門を遠隔操作して、田んぼに張ってあった水をあらかじめすべて外に排水して水位を下げ、排水門を閉鎖して雨水を貯留し、降雨後に排水門を遠隔操作で開けて水位を下げるものです。

スマート田んぼダムについてはすでに9月9日のメール「浸水対策のカギにぎる?“田んぼ”が秘める可能性」

(NHK2022年9月8日 17時30分) https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220908/k10013808881000.html でお知らせしました。

スマート田んぼダムを導入した兵庫県たつの市では、農家の協力を得て市内24か所、約9haの水田に遠隔操作のできる排水門を設置し、すべての田んぼで排水すれば、約9000トンの雨水をためることができることになっています。

「スマホで簡単に水管理ができる! 田んぼのダム化に対応する自動排水制御装置とは?」株式会社 笑農和)(アグリジャーナル) https://agrijournal.jp/renewableenergy/58384/ という情報もあります。

通常の田んぼは稲作の時期によって水深が確保されていますので、田んぼダムで貯留できる雨水は10㎝程度ではないかと思いますが、スマート田んぼダムは事前に排水するので、貯留できる雨水の量をもっと大きくすることができます。

田んぼの畔の高さは約30cmですので、最大で20cm程度、雨量と同様に単位をmmで示せば、最大で200mm程度までの雨水貯留ができるのではないでしょうか。

スマート田んぼダムがこれからどんどん普及していくことを私は期待します。

3 農林水産省の動き

農林水産省も田んぼダムの普及に向けての動きを示しています。

2021年4月に流域治水関連法が成立したことを受けて、

農林水産省農村振興局のHP 6.農業用水 流域治水への取組み https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/kurasi_agwater/ryuuiki_tisui.html

に田んぼダムの情報が次のように掲載されています。

○「田んぼダム」の手引き (概要版) 平成4年4月 農林水産省 農村振興局 整備部

https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/kurasi_agwater/attach/pdf/ryuuiki_tisui-66.pdf

○「田んぼダム」の手引き 平成4年4月 農林水産省 農村振興局 整備部

https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/kurasi_agwater/attach/pdf/ryuuiki_tisui-67.pdf

○「田んぼダム」の手引き 参考資料

https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/kurasi_agwater/attach/pdf/ryuuiki_tisui-65.pdf

その中に上記のスマート田んぼダムの情報も掲載されています。

自然と人々の生活に大きな影響を与えるダム建設をやめて、田んぼダムなどの本来の流域治水が進められていくことを強く期待します。

8月24日、流水型川辺川ダムの環境影響の検討委員会が開かれました。

その検討委員会の資料が下記の通り、川辺川ダム砂防事務所のHPに掲載されました。

かなり分厚い資料です。委託費がふんだんにあるから、このような資料もつくれるのでしょうね。

流水型川辺川ダムは既存の流水型ダムと比べて桁違いに大きい流水型ダムですから、今後の環境影響を予測できるはずがありません。そして、既設の流水型ダム(たとえば最上小国川ダム)では環境への影響が深刻な問題になってきています。

検討委員会のニュース記事も掲載します。

九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/

流水型ダム環境保全対策検討委員会 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/

第4回 流水型ダム環境保全対策検討委員会8月24日(水)開催資料

https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou2/daiyonkai.html

説明資料2-1

【配慮レポートに対するご意見と事業者見解(案)】 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou2/siryou405.pdf

説明資料2-2

【流水型ダムによる環境影響の最小化に向けた検討状況】 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou2/siryou406.pdf

説明資料2-3

【環境影響評価にあたっての調査、予測及び評価手法等】 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou2/siryou407.pdf

説明資料3

【今後のスケジュールについて】 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou2/siryou408.pdf

【参考資料1】(1) (2)

【参考資料2】

【参考資料3】

流水型ダム 放流設備の検討例示される【熊本】

(テレビ熊本2022年8月25日 木曜 午後0:00) https://www.fnn.jp/articles/-/407879

(映像)

川辺川に建設予定の流水型ダムによる環境影響の最小化について考える検討委員会が24日開かれ、流水型ダムの放流設備の検討例が示されました。

検討委員会では、国がダムの形状について平常時に水を流す門と洪水調節を行う門の

数の違いによる検討例を提示。

また環境影響の調査方法などを記した「方法レポート」の原案では、ダム完成後の水質や生物、植物などへの影響調査や予測の方法が示されました。

委員からは、調査する生物や植物の追加を求める意見などが挙がりました。

流水型ダムについては、環境アセス法と同等の環境影響評価を行うことになっていて、今回の議論を踏まえてレポートがまとめられます。

代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。

代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。 その要請書はこちら。

その要請書はこちら。 ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

(西日本新聞2020/8/12)

(西日本新聞2020/8/12)

東日本台風の被害を教訓とした緊急対策で、しゅんせつや河道の掘削、樹木の伐採などが進む多摩川=川崎市幸区

東日本台風の被害を教訓とした緊急対策で、しゅんせつや河道の掘削、樹木の伐採などが進む多摩川=川崎市幸区