事務局からのお知らせ

球磨川水系河川整備計画への県知事と各市町村長の意見

カテゴリー:

8月9日、流水型川辺川ダムの建設をメインとする球磨川水系河川整備計画が策定されました。

この計画策定に対して蒲島郁夫・熊本県知事は「異存はない」と回答しました。(知事回答の文面を下記に転載)

川辺川ダム計画は潮谷義子・熊本県前知事が中止に向けて長年取り組んできたダム計画で、中止が県民の願いとなっていました。それを受けて、2008 年9月、蒲島郁夫・現知事がやむなく、県議会で建設反対を表明したものであり、ダム中止は蒲島氏の本意ではありませんでした。

蒲島氏は、2020年球磨川水害のあと、12年前の白紙撤回から方針転換し、2020年11月に新たな流水型のダム建設を国に求めると表明し、今回、上記の回答を行いました。

川辺川ダム計画は2009年に中止とされたものの、特定多目的ダム法に基づく廃止手続きは取られておらず、法的には生き残っていて、国交省はダム事業復活の機会をずっと伺ってきました。2020年球磨川水害がその復活の機会となってしまいましたが、当時、仮に川辺川ダムがあっても、亡くなった方の大半はその命を救うことができなかったことが明らかになっています。

この球磨川水系河川整備計画に対して球磨川流域の各市町村長がどのような意見を述べたかですが、次の「熊本県知事意見」の中に市町村長の意見も入っていますので、ご覧ください。

球磨川水系河川整備計画[国管理区間](令和4年8月9日策定)

熊本県知事意見 http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/river/kasenseibi/tiji_iken.pdf

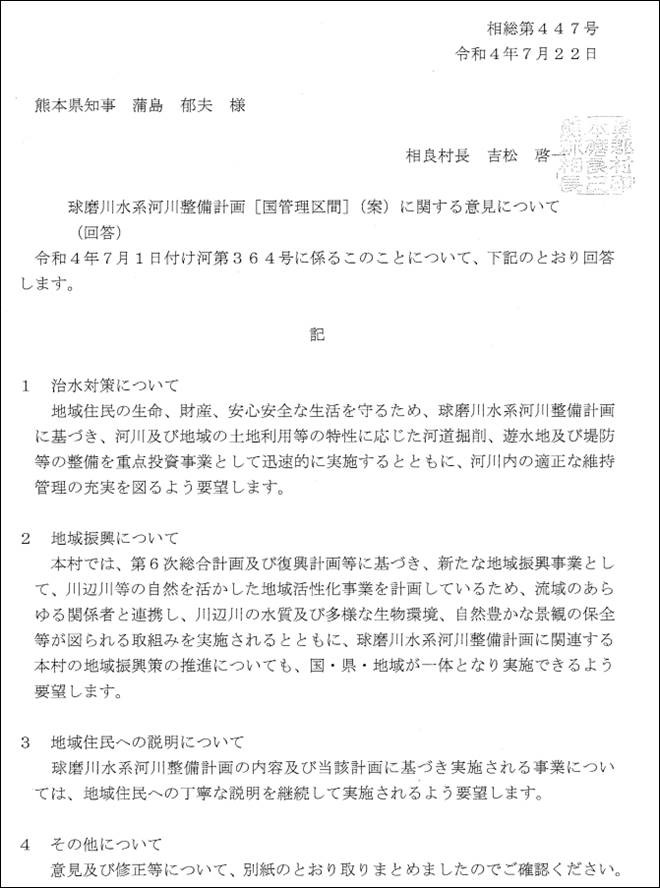

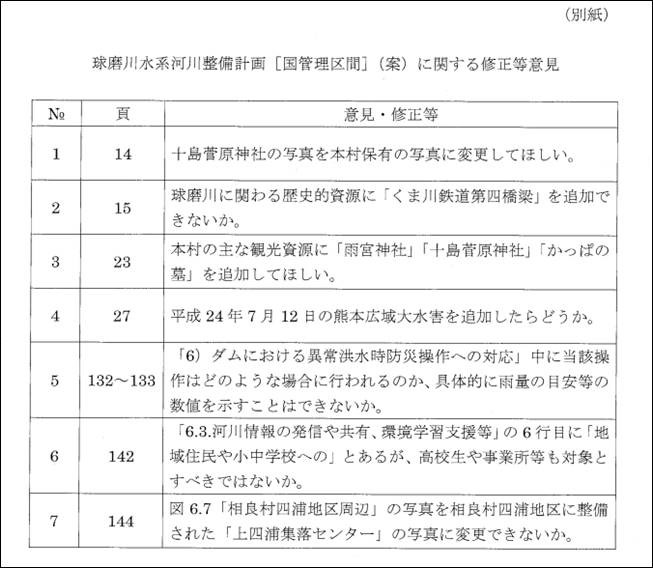

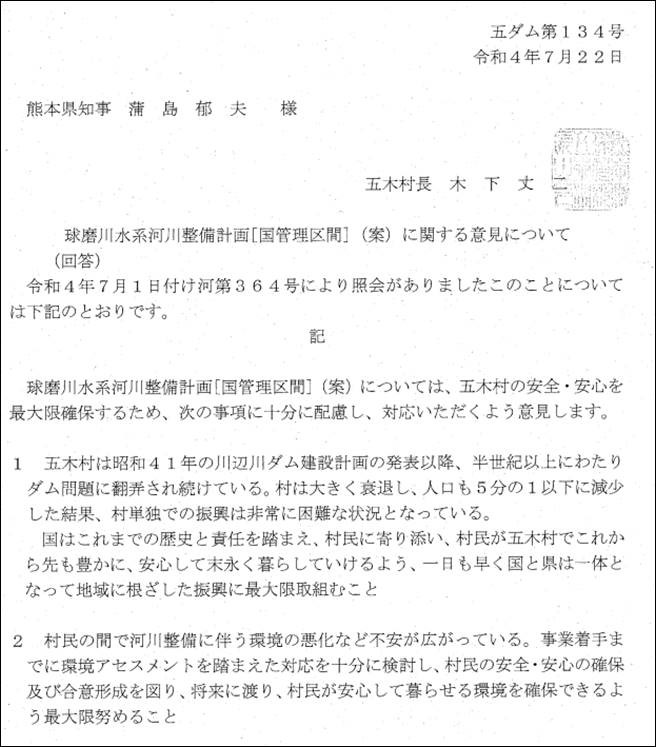

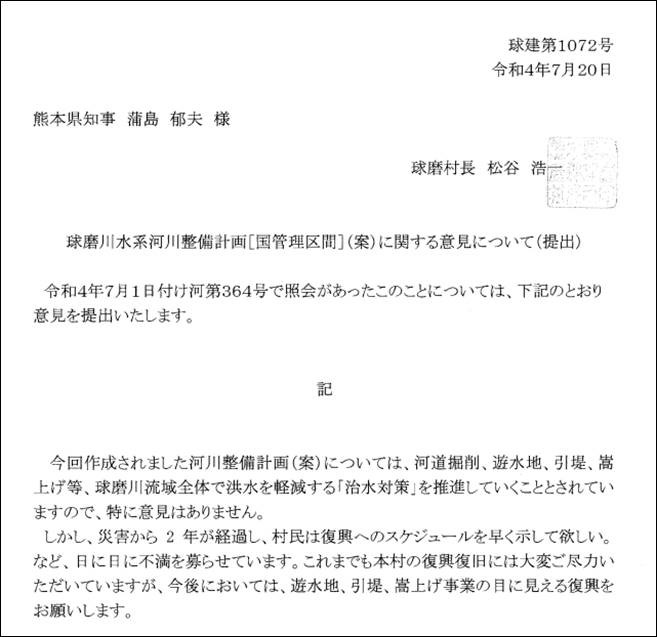

流域市町村長のうち、川辺川ダムのダムサイト予定地「相良村」、川辺川ダムの水没予定地「五木村」、2020年7月の熊本豪雨で大勢の死者が出た「球磨村」と「人吉市」の各首長の意見を下記に転記しておきます。

相良村長、五木村長、球磨村長は川辺川ダム計画への賛意を示していないように読み取れます。

それに対して、人吉市長は川辺川ダム計画の推進を強く求めています。

かつて、2008年に蒲島郁夫熊本県知事が川辺川ダム計画の白紙撤回を表明したのは、球磨川流域で川辺川ダムの恩恵を最も受けるとされる人吉市の田中信孝市長がダム反対を表明したことが大きな要因になりました。

当時の田中市長と比べると、今の松岡隼人市長は全く逆方向を向いています。

2020年7月の熊本豪雨で、人吉市で多くの死者が出たのは、球磨川の本川よりも支川が早く氾濫したことによるものであり、当時、仮に川辺川ダムがあっても、その命を救うことができませんでした。

その重要な事実を踏まえずに、松岡市長は安易に川辺川ダム計画の推進を強く求めているのです。

熊本県知事

相良村長

五木村長

球磨村長

人吉市長

「埼玉の川と水を考える会」の活動経過とこれからのこと

カテゴリー:

18年間活動を続けてきた「埼玉の川と水を考える会」(旧名「八ッ場ダムをストップさせる埼玉の会」)が、7月31日に解散総会を開きました。

18年間はかなり長い期間です。幹事の高齢化による健康問題も出て来て、この状況で活動の継続が困難と思われ、埼玉の会としての活動は終了することになりました。

ただし、「埼玉の川と水を考える会」のブログ https://watersaitama.blog.fc2.com/ は「ダム・河川行政・無駄な公共事業を考える」と名称変更して、これからも継続していきますので、

河川・ダム問題等の情報サイトとしてご利用いただければと思います。

河川・ダム問題等の情報サイトは、「八ッ場あしたの会」https://yamba-net.org/ もありますので、ご利用ください。

解散総会の報告は埼玉の会のブログhttps://watersaitama.blog.fc2.com/blog-entry-1971.html に掲載されています。

この総会で、「河川行政の現状と私たちが注視してゆくべきこと(「埼玉の会」の活動経過と今後)」というタイトルで、嶋津が次のテーマについて話をしました。

Ⅰ 八ツ場ダム問題への取り組み

- 八ッ場ダムの公金支出差し止め住民訴訟

- 八ツ場ダム問題の経過

- 八ッ場ダムの運用開始でこれから危惧されること、

- 八ツ場ダムは必要であったのか?

Ⅱ その他の河川・ダム問題への取り組み

- 荒川のダム問題

- 荒川の第二~第四調節池の問題

- 荒川の橋梁問題

- 荒川・江戸川のスーパー堤防問題

Ⅲ 全国の河川・ダム問題の現状

- 中止されたダム、継続となったダム

- 石木ダムの問題

- 流水型川辺川ダムの問題

Ⅳ 今後の河川行政のあり方として望まれること

- 耐越水堤防工法の推進

- 流域治水の推進で模範となるのは滋賀県の取組み

- 河川浚渫事業

今回の話で使用したスライドを https://suigenren.jp/wp-content/uploads/2022/08/e4a69f5096732e5c5499b8210a0c91c9.pdf

にアップしました。

上記のテーマについての情報をできるだけ入れましたので、112枚もありますが、お読みいただければと思います。

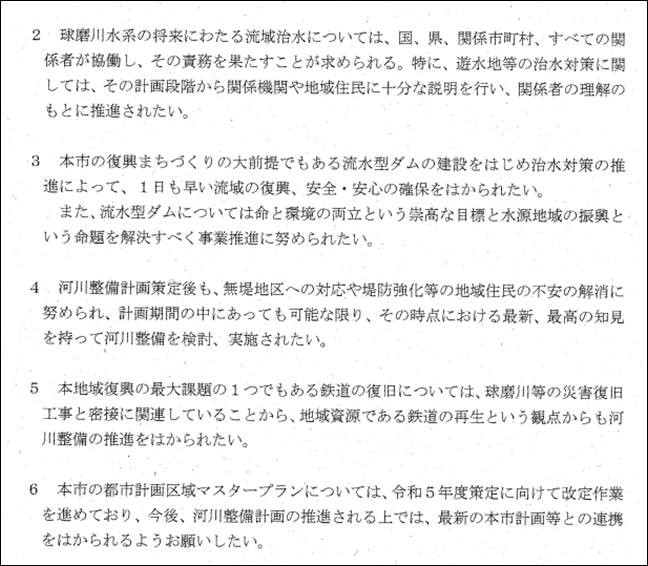

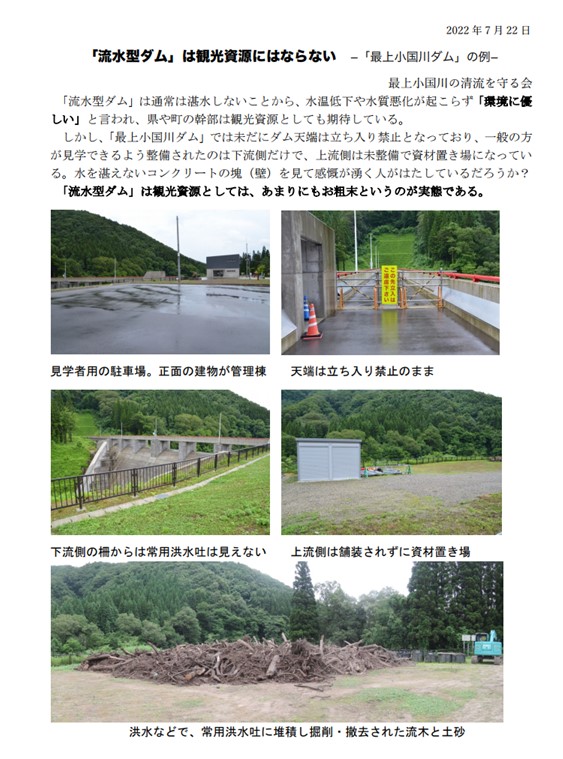

「流水型ダム」は観光資源にはならない 最上小国川ダム

カテゴリー:

流水型ダムを観光資源として捉えようとする動きに対して、最上小国川ダムの現状を踏まえて、最上小国川の清流を守る会が作成された「『流水型ダム』は観光資源にはならない」を掲載します。下記の通りです。

守る会の阿部修さんから送付していただきました。

「最上小国川の清流を守る会」からは、下記のチラシを送っていただいています。

チラシ 最上小国川ダムによって濁りが増え、河川環境に変化が!

最上小国川ダムは山形県が建設したダムで、2020年4月から運用を開始しました。

最上小国川ダムの現状と見ると、流水型ダム(穴あきダム)が環境にやさしいというのは全くの嘘で、行政が作り上げた虚構に過ぎないことがよくわかります。

この問題については昨年8月に川辺孝幸先生(元山形大学)が発表された報告「濁水を増加させる穴あきダムは、環境にやさしくない(最上小国川ダム)」

が水源連HPhttps://suigenren.jp/news/2021/08/26/14932/

に掲載されていますので、その報告も合わせてお読みください。

最上小国川ダムについてはhttps://suigenren.jp/damlist/dammap/mogamiogunigawadam/の通り、反対運動の長い経過があります。

2018年1月には『ダムに抗う』という集会が開かれ、ジャーナリストの相川俊英さんが「日本有数の清流で持ち上がったダム建設計画」というタイトルで最上小国川ダム問題についての講演をされています。

その講演要旨(https://yamba-net.org/wp/wp-content/uploads/2018/01/918cb79ea35273983c39ca412db54ba4.pdf

もお読みください。

流水型川辺川ダムの環境アセスの現状と今後について

カテゴリー:

流水型川辺川ダムの環境アセスの現状と今後についてまとめてみました。本稿では「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」の緒方紀郎さんがMLに送付された資料も使いました。

川辺川ダムの経過

川辺川ダム計画は潮谷義子・熊本県前知事が中止に向けて長年取り組んできたダム計画で、中止が県民の願いとなっていました。それを受けて、2008 年9月、蒲島郁夫・現知事がやむなく、県議会で建設反対を表明したものであり、ダム中止は蒲島氏の本意ではありませんでした。

蒲島氏は、2020年球磨川水害のあと、12年前の白紙撤回から方針転換し、2020年11月に新たな流水型のダム建設を国に求めると表明しました。

川辺川ダム計画は2009年に中止とされたものの、特定多目的ダム法に基づく廃止手続きは取られておらず、法的には生き残っていて、国交省はダム事業復活の機会をずっと伺ってきました。2020年球磨川水害がその復活の機会となってしまいましたが、当時、仮に川辺川ダムがあっても、亡くなった方の大半はその命を救うことができなかったことが明らかにされています。

流水型川辺川ダムの環境アセス

流水型川辺川ダム事業は元々の川辺川計画が環境アセス法の施行(1999年)の前からあるということで、環境アセス法の対象になっていませんが、蒲島知事の要望により(蒲島氏のポーズでもありますが)、環境アセス法に準じた手順で、流水型川辺川ダムの環境アセスを事業者(国土交通省)が行うことになりました。

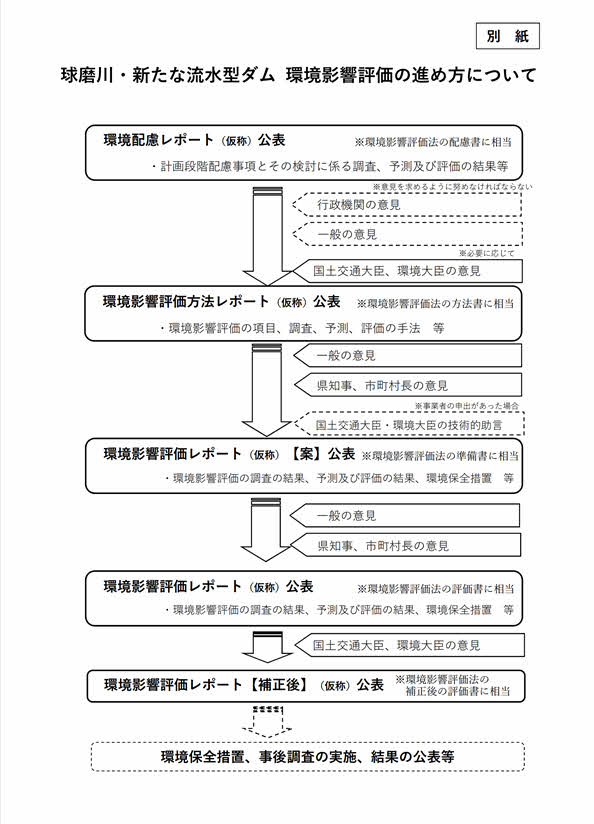

その手順は、事業者が示した「球磨川・新たな流水型ダム 環境影響評価の進め方について」のとおりです。

環境配慮レポート、環境影響評価方法レポート、環境影響評価レポート(案)、環境影響評価レポートという順序でアセスを行っていくということです。

このアセスの手順は、環境アセス法による計画段階配慮アセス、環境影響評価方法書、環境影響評価準備書、環境影響評価評価書の手続きにそれぞれ対応していることになっています。

環境配慮レポート(環境アセス法による計画段階の環境配慮アセスに相当)

最初の環境配慮レポートの手続きはすでに始まり、縦覧期間は4月28日で終了し、意見書提出期間も5月13日で終了しました。

最初の環境配慮レポートは http://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou_torikumi/hairyo_report.html に掲載されています。

計画段階配慮アセスが法アセスに2013年に導入されて、最も重要なポイントとなるのが、対象事業以外の案も含む複数案を比較評価することです。

すなわち、川辺川ダムに関しては、治水効果と環境面の影響についてダム以外の治水対策案と詳しく比較評価することです。

しかし、今回の環境配慮レポートでは複数案の比較評価が行われていません。

そこで、「流域郡市民の会」は6月8日に「法アセスの実施を求める意見書」を提出し、熊本県と協議しました。県書と協議記録はそれぞれ、次の通りです。

2022.6.8法アセス実施を求める意見書(流域郡市民の会)

「流水型川辺川ダムは法アセスを実施すること等を求める意見書」提出後の協議記録(流域郡市民の会)

なぜ複数案の検討を行わなかったのかという問いに対して、県は法アセスでも複数案の検討は義務づけられていないと答えています。

環境省の後ろ向きの姿勢

そこで、水源連の方で、環境省の環境影響評価課に問い合わせたところ、下記の通り、「主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項」で、「複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする」となっているから、法アセスでも複数案は義務付けられていないとのことでした。

愕然とする答えでした。計画段階配慮アセスが骨抜きにされてしまっているように思いました。

「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項

第一 計画段階配慮事項等選定指針に関する基本的事項 一 一般的事項

(3) 計画段階配慮事項の検討に当たっては、第一種事業に係る位置・規模又は建造物等の構造・配置に関する適切な複数案(以下「位置等に関する複数案」という。)を設定することを基本とし、位置等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。」

河川等の環境を開発から守っていこうという気概が見られない、環境省の後ろ向きの姿勢でした。

思い返せば、水源連は3年前にもこのことを問題視していました。「形骸化した公共事業の戦略的環境アセス(計画段階の環境配慮アセス)」https://suigenren.jp/news/2019/03/29/11504/

流水型川辺川ダムの環境アセスは進行中

流水型川辺川ダムに関しては上記の通り、環境アセス法に準じてのアセス手続きが現在、進行中です。現在の環境配慮レポートに続いて、今後、環境影響評価方法レポート、環境影響評価レポート(案)、環境影響評価レポートという順序で、環境アセス法に準じた手続きが行われていきます。

この手続きは流水型川辺川ダムに関して環境アセスも行ったというポーズを示すだけという面がありますが、私たちはこれからもその動きを注視し、意見を述べていく必要があります。

北海道・沙流川の平取ダムが運用開始 二風谷ダムは堆砂が凄まじく進行

カテゴリー:

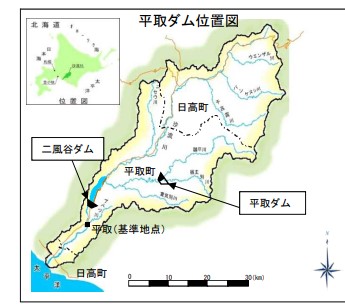

国土交通省が北海道の沙流川(さるがわ)支流の額平川(ぬかびらがわ)に建設していた平取(びらとり)ダムが完成し、7月1日から運用が開始されました。

沙流川には河口より約21キロメートの位置に二風谷(にぶたに)ダムが1998年に造られました。両ダムの位置は下図の通りです。総貯水容量は二風谷ダム3150万㎥、平取ダム4580万㎥です。

(沙流川総合開発事業 https://www.hkd.mlit.go.jp/mr/sarugawa_damu/tn6s9g0000000zll.html)

二風谷ダムはアイヌ民族を司法の場で初めて先住民族と認めた札幌地裁判決の対象となったところです。

(「二風谷ダム判決25年 先住権回復足踏み」https://suigenren.jp/news/2022/03/28/16032/)

沙流川におけるダム建設の重要な問題は、土砂供給量が非常に大きい河川であるので、ダムが速いスピードで流入土砂で埋まっていくことです。

二風谷ダムの当初計画では堆砂容量は550万㎥でしたが、堆砂の速度が速いので、2008年度の基本計画変更で1430万㎥にしました。(二風谷ダム定期報告書 2010.3)

しかし、総貯水容量3150万㎥に対して、2020年度末の堆砂量がすでに1280万㎥にもなっています(国土交通省の数字)。

そして、現地の状況を見ると、この数字以上の凄まじい状況になっています。

「流域の自然を考えるネットワーク」http://protectingecology.org/report/8441の報告に、下記の写真の通り、二風谷ダムは堤体の直近まで土砂で埋まっている状態が示されています。

撮影:2018年7月4日

ダム建設によって川をこのような惨状にしてしまってよいのかと思わざるを得ません。

平取ダムも同様に土砂堆積がかなりのスピードで進行していくことは必至です。

沙流川は土砂の流出が極めて大きいので、ダムを造ってはならない河川であるのに、ダムがまた造られてしまったのです。

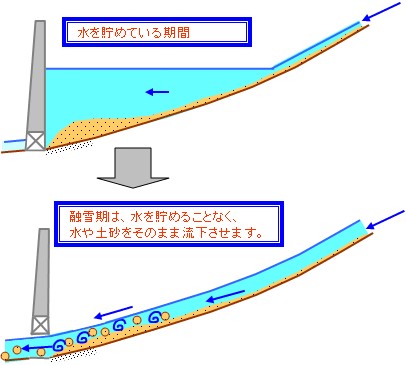

平取ダムの土砂対策は下図の通りです。融雪期(4~5月中旬)は水を貯めることなく、水や土砂をそのまま流下する方式をとるというものです。

しかし、この方式は机上で考えたことであって、実際に計画通りに行くとはとても思われません。

黒部川の宇奈月ダムのように、排砂による生態系に与えるダメージも心配しなければなりません。

沙流川は平取ダムの完成により、深刻な問題を新たに抱えるようになりました。

平取ダムの運用