事務局からのお知らせ

球磨川水系河川整備計画原案のパブリックコメントと、原案の基本的な問題点

カテゴリー:

既報の通り、球磨川水系河川整備計画の原案についてのパブリックコメントが4月4日から始まりました。期間は5月6日までです。

河川整備計画のパブリックコメントの基本的問題点

率直に言って、河川整備計画原案のパブリックコメントは国土交通省等の河川管理者が市民の意見を計画に反映したことにするためのセレモニーです。

市民がいかに的確な意見を送り付けても、その意見が計画に反映されることはほとんどありません。河川管理者の考えに抵触しない、無難な意見だけがほんの少し計画に盛り込まれるだけといってもよいでしょう。

とはいえ、今回の球磨川水系河川整備計画によって、多くの人が長年反対し続けてきた川辺川ダムが法的に位置付けられ、建設に向けて動き出すことになります。また、問題が指摘されている遊水地の整備、市房ダム再開発も動き出すことになりますので、パブリックコメントを無視するだけではすみません。

多くの方が今回の球磨川水系河川整備計画原案に対して意見を送ることが必要です。

今回のパブリックコメントの仕組み

今回のパブリックコメントの仕組みを説明します。

今回のパブリックコメントは国管理区間と県管理区間に分かれていて、かなり複雑です。

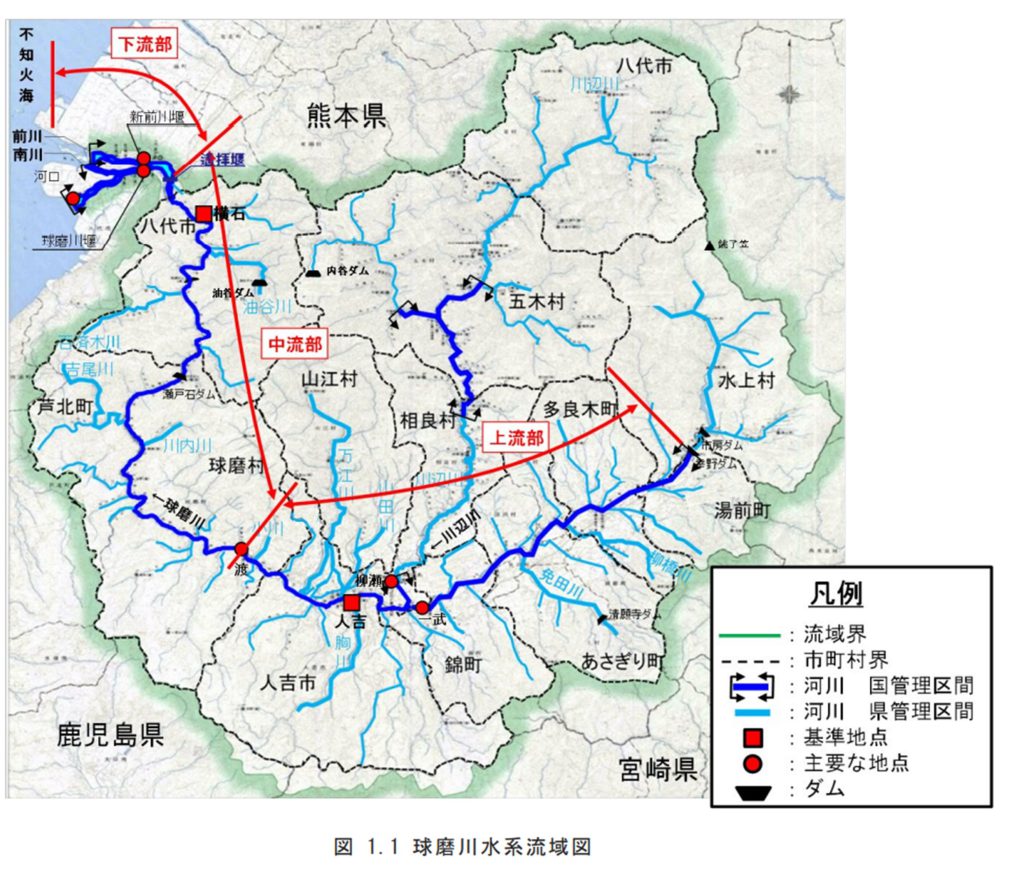

球磨川は下図の通り、国の管理区間と熊本県の管理区間があります。球磨川本川は河口部から上流の幸野ダム(市房ダムのすぐ下流)までは国の管理区間です。

支川は川辺川の五木村~相良村(川辺川ダムの予定地)は国の管理区間ですが、それ以外は県の管理区間です。

国と県のそれぞれの管理区間の河川整備計画の原案は次のURLで見ることができます。

<国管理区間>

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/river/kasenseibi/kuma_seibikeikaku_genan.pdf

<県管理区間>

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/175952.pdf

そして、国管理区間の原案についての意見は国に、県管理区間の原案についての意見は県に言わなければなりません。

意見を意見書提出様式 に記入してください。意見書の送付先は次の通りです。

国管理区間に対する意見: 〒866-0831熊本県八代市萩原町1丁目708-2 国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所調査課 宛

県管理区間に対する意見: 〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 熊本県土木部河川港湾局河川課 宛

今回の河川整備計画原案の基本的な問題(1)流水型川辺川ダムの建設

今回の河川整備計画原案の基本的な問題点の第一は長年、流域住民をはじめ、多くの人々が反対し続けてきた川辺川ダム建設事業が流水型ダムという衣をまとって動き出すことです。

川辺川ダムのことは<国管理区間>の原案の103ページに書かれています。

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/river/kasenseibi/kuma_seibikeikaku_genan.pdf

これから2700億円という巨額の公費を投じて、2035年度完成予定で、川辺川ダムの建設が進められることになっています。

川辺川ダムは球磨川水系の自然を大きく損なうものですので、反対運動の高まりで一時は中止されたのですが、2020年水害で復活してきました。何としても中止させなければなりません。

今回の河川整備計画原案の基本的な問題(2)遊水地の整備による先祖代々の土地、現在のコミュニティの喪失

本川では人吉市、球磨村で計約90世帯の移転が必要な遊水地が計画されています。(遊水地「90世帯移転」住民困惑「自宅再建したのに」(読売新聞2022/03/22 05:00 )https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220322-OYTNT50010/

本川の遊水地のことは<国管理区間>の原案の103ページに書かれています。

先祖代々の土地、現在のコミュニティを喪失させる遊水地は安易につくるべきものではありません。

今回の河川整備計画原案の基本的な問題(3)市房ダム再開発

既設の市房ダムの再開発が今回の河川整備計画原案に盛り込まれています。(<国管理区間>の原案の104ページに書かれています。)

市房ダムは県が管理しているダムですが、国土交通省が大規模な改造(再開発)を行うとしています。

2016年にも大規模な改造が検討されたことがありますが(http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/activity/kaisaisiryo/20160119shiryou3.pdf)、今回の再開発事業の内容、費用はまだ決まっていません。

市房ダムについて思い出されるのは2020年7月洪水で洪水調節機能を失って、緊急放流に近い状態に陥ったことです。(「昨夏の球磨川豪雨で緊急放流寸前だった市房ダム」https://yamba-net.org/55341/ )

このことを踏まえれば、市房ダムは再開発ではなく、撤去を検討すべきだと思います。

今回の球磨川水系河川整備計画原案に対して多くの方が意見を提出することを期待します。

球磨川流域治水プロジェクトの更新【令和4年3月31日】

カテゴリー:

国土交通省八代河川国道事務所のホームページhttp://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/r0207_ryuikitisui_gouukensho/index.html

に球磨川流域治水プロジェクトの更新【令和4年3月31日】が掲載されましたので、その情報をお伝えします。

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/news/r3/news_20220331.pdf

その内容の主なものは最近の新聞等で報道されたものですが、球磨川で2020年水害への対策として各種の治水対策が実施されていくことが記されています。

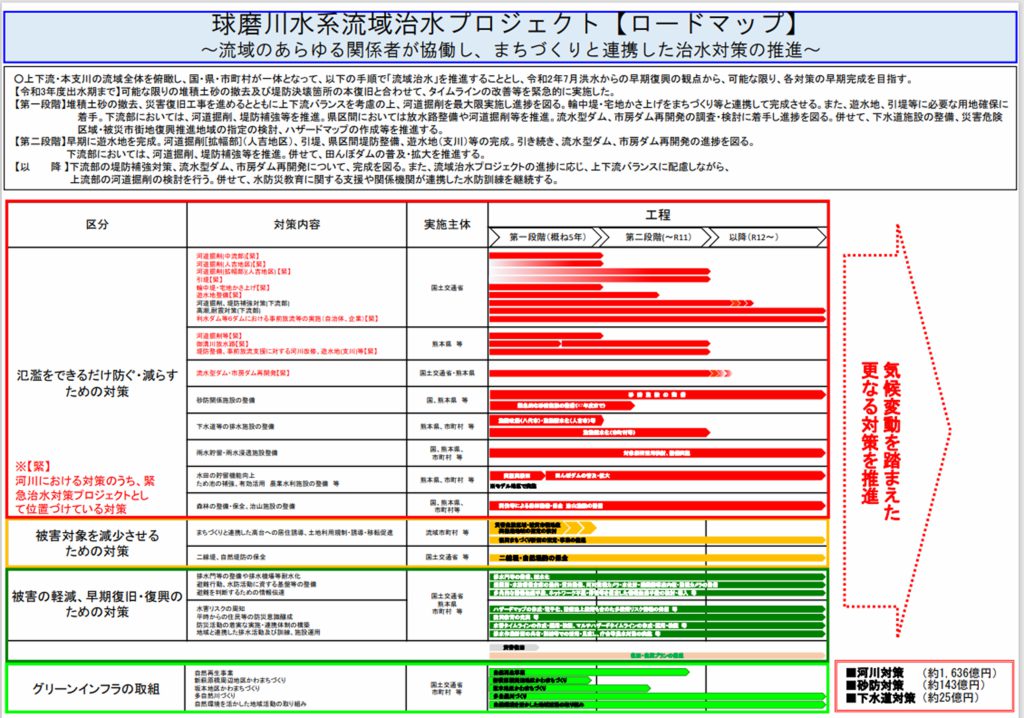

そのロードマップを下記に掲載します。

河道掘削、堤防補強などの河道対策の他に、遊水池整備、市房ダム再開発、流水型ダム(川辺川ダム)の整備など、治水対策として考えられるものがほとんど全部盛り込まれているような印象を受けます。

その対策費用は下記のロードマップに河川対策約1636億円と記されていますが、すでにお知らせしたようにこれには流水型ダムの費用は含まれていません。

流水型ダムの費用を八代河川国道事務所にあらためて問い合わせたところ、令和3年度 第3回 球磨川水系学識者懇談会 令和 4年 2月17日開催の資料

の64ページに「流水型ダムの残事業費2700億円」が記されているとのことでした。

したがって、上述の1636億円と合わせると、これから球磨川には4336億円という凄まじい超巨額の公費が投じられていくことになります。

すでにお伝えしたように、それによって、球磨川の洪水防御が短期間に達成されるのではなく、2035年度以降の話ですし、さらに流水型ダムができても、17%の範囲は氾濫の危険性が残ります。

そして、流水型ダムの建設による球磨川の自然への影響など、球磨川流域治水プロジェクトには懸念されることが多々あります。

今回示された球磨川流域治水プロジェクトで本当によいのか、市民が参加した公開討論会で徹底した議論を行うべきだと思います。

第28回総会準備を進めています

カテゴリー:

「水源連便り」88号を10月30日に発行しました。

このキャンペーンでは、88号に記した「2021年度総会(第28回総会)についての考え方」と「皆様への御願い」をお知らせいたします。

1 2021 年度水源連総会(第28 回総会)について

1) 2021 年度の第 28 回総会の持ち方について

ア. 2020 年度の第 27 回全国集会・総会はコロナ禍のため一堂に会することは危険との判断の下、紙上総会とし、全国集会は取りやめました。

今年・夏期からのコロナ禍第 5 波は収束の様相を見せていますが、冬に向けて第 6 波の襲来が心配されています。この様な状況下においては、本年 2021 年度第 28 回総会も昨年と同様の紙上総会にせざるを得ないと判断しました。

2) 皆様へのお願い

ア. 総会資料集に掲載する「各地からの報告」について

水源連 ML・水源連ホームページに掲載した様式に必要事項を記入して、下記どちらかの方法でお送りください。

☆ 水源連事務局(mizumondai@xvh.biglobe.ne.jp)へ添付 file で送信

☆ 水源連事務局へ郵送、もしくは FAX で送信

・ 〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町 6-2-28

・ 電話・FAX 045-877-4970

※ 締め切り 11 月 30 日(火)

※ 総会資料集の発送予定は 2021 年 12 月末です。

石木ダム完成見通せず 土地明け渡し期限から2年 県と住民なお隔たり

カテゴリー:

石木ダム予定地の現状を伝える記事を掲載します。

石木ダム完成見通せず 土地明け渡し期限から2年 県と住民なお隔たり

(西日本新聞2021/11/20 11:30) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/834665/

岩佐 遼介、泉 修平 座り込み現場から工事作業を見つめる水没予定地の住民=19日

座り込み現場から工事作業を見つめる水没予定地の住民=19日

川棚町の石木ダム建設を巡り、県が水没予定地に暮らす13世帯の家屋を強制収用する行政代執行が可能になって19日で2年となった。県は9月の本体工事に続き、今月から県道付け替えのための橋の建設に着手したが、反対する住民と支援者による座り込みが続き、ダムの完成は一向に見通せない。

19日午後、建設予定地に座り込む住民と支援者は工事が進む現場をリラックスした様子で見守った。「ダム完成に欠かせない住民と向き合うことをせずに手近なところから工事を進めるとはどんな神経しとるんかね」。住民の炭谷猛さん(71)はつぶやいた。

県が新たに着手したのは、住民が座り込みを続ける県道付け替え工事の別の工区。完成後のダムを迂回して湖面をまたぐ県道の橋(約130メートル)の建設で、今月から木の伐採を開始。来年7月24日までに橋脚1本を設置したい考えだ。行政代執行について、県河川課は「他に取り得る方法がなくなった段階で検討を進める最後の手段。住民の理解を得るために、まだまだ話し合いの努力をしていかなければならないと考えている」としている。

ダムの完成は2025年度を予定しているが、「話し合い」を巡る県と住民の隔たりは大きい。住民が国の事業認定取り消しを求めた訴訟の原告敗訴が昨年10月の最高裁判決で確定したこともあり、県は「ダムの必要性を巡る議論は終わった」という立場。話し合いの議題には生活再建を中心に据える構えだ。

住民の岩本宏之さん(76)は「必要性に納得していないから反対している。説得に失敗したことを棚に上げて生活再建の話をさせろとは虫が良すぎる」と語気を強める。 (岩佐遼介、泉修平)

代替案を求める声も 受益地

家屋の行政代執行が可能になって19日で2年となった石木ダム事業。県と反対派住民のにらみ合いが続く中、受益地などでは賛否の議論を避ける空気も漂う。

「まさにアンタッチャブルですな」。川棚町内で総代を務める男性は事業を巡る空気感をそう形容する。

10年ほど前には、仲が良かった知人同士が賛否を巡ってけんかになり、疎遠になった。自身は事業に反対の立場だが、賛成する親族との関係悪化などを懸念し、賛否を口にすることはない。別の総代も「議論は対立を先鋭化させてしまう。得することはない」と及び腰だ。

町議会でもダムを議題として取り上げる議員は一握り。「石木ダム強制収用を許さない議員連盟」に参加したある地方議員は同僚議員から「おまえが動いても何も変わらない。政治生命に関わるぞ」と詰め寄られたという。県や佐世保市に事業の見直しや協議の場を設けるよう申し入れたが、進展はなかった。「停滞する事業について議論するのは当たり前だと思う。見て見ぬふりだから何も進まないのではないか」

県がダムの必要性として掲げる川棚川流域の治水と佐世保市の水源確保もたなざらしのままだ。ある佐世保市議は「石木ダムに固執するあまり、代替案をしっかりと検討してこなかった結果。問題を解決できないなら別の方法を検討してもいいはずではないか」と話す。 (岩佐遼介)

衆議院議員選挙に向けて、8政党へのダム問題に関するアンケート調査報告

カテゴリー:

衆議院議員選挙に向けた8政党へのアンケート調査

近年、ダムをめぐる社会状況は大きく変化しています。人口減少、老朽化インフラの増大、気候危機による水災害の大規模化・広域化で、新規のダム事業に巨費を投じ続けることは持続可能な社会の実現に逆行する状況となりました。欧米では、河川環境の回復や財政負担の軽減のため、ダムが撤去される時代となっていますが、日本の河川から撤去されたのは熊本県の荒瀬ダムのみです。

これからの日本において、ダムに関する政策をどのように転換するか・しないかは、日本社会のあり方、日本で暮らす私たちが受ける「公助」のあり方を決定するものです。

来る総選挙での投票の判断材料とするために、立憲民主党・ 共産党・ 国民民主党・ 日本維新の会・ 社民党 ・れいわ新撰組 ・自由民主党・ 公明党の8政党へダムに関する政策を伺うアンケート調査を行いました。

2021年10月23日現在の回答集約結果を掲載します。皆様の投票行動の参考にご活用ください。

A3版4枚になります。

参考までに、8党へ送附したアンケート御願い一式を掲載します。参考資料を含めてご覧んいただけます。