各地ダムの情報

2011年7月31日掲載 「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」は、長崎県検証結果「石木ダム推進」の徹底検証を!!

2011年7月31日掲載 「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」は、長崎県検証結果「石木ダム推進」の徹底検証を!!

長崎県は2011年5月9日(月)、「石木ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」における検討はすべて終了を宣言。

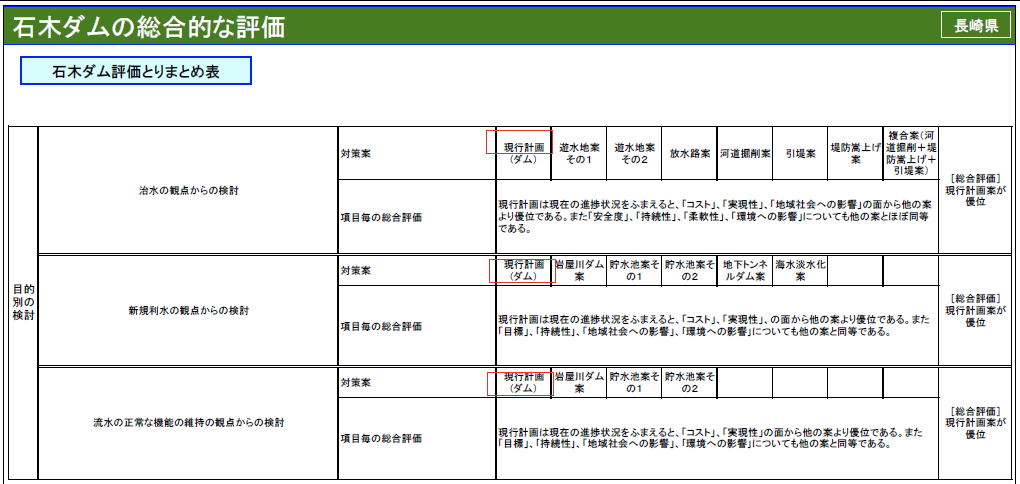

同検討の場による石木ダムの総合的な評価は下記の通り、「石木ダムがすべての目的でもっとも優位である」としています。

しかしこの内容は「石木ダム計画ありき」の結論であって、実際にはどの目的から見ても石木ダムは不要であることは明らかです。

石木ダム建設絶対反対同盟の皆さんが中心になってまとめられた「市民の手による石木ダムの検証結果」を掲載します。

ダイジェスト版はこちらを(PDF 659KB) 正規版はこちらを(PDF 5.2MB)

ご覧ください。

これらの資料と、「川棚川河川総合開発事業(石木ダム)」推進を長崎県に答申した長崎県公共事業評価監視委員会で出された異論が記載された議事録を、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」の委員に送付し、長崎県提出予定の「石木ダムの検証検討結果」の徹底審査を要請します。

2011年7月26日 長崎県、

2011年6月13日 長崎県公共事業評価監視委員会、「川棚川河川総合開発事業(石木ダム)」推進を長崎県に答申(PDF 98KB)

委員からは多くの異論が出されたが、「石木ダム推進」とまとめられてしまいました..

長崎県は異論が出された状況を記した議事録をホームページに掲載していません。私たちは議事録の公開を求めています。

2011年5月9日(月)長崎県、「石木ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」における検討はすべて終了を宣言。

2011年3月6日 川原・木場地区地権者等との意見交換会

110308掲載

「石木ダム建設絶対反対同盟」代表 岩下和雄氏 陳述 「石木ダム建設に対して建設絶対反対の立場からの意見」(PDF 258KB)

京都大学名誉教授 今本博健氏 陳述 「石木ダム事業は中止すべきである」(PDF 2.6MB)

水源連 陳述

- 「市民の手による検証結果(治水)(PDF 2.3MB)

- 「市民の手による検証結果(利水)(PDF 1.2MB)

- 「市民の手による検証結果(利水-2)(PDF 295KB)

環境カウンセラー 川内野善治氏 陳述 「石木ダムの環境影響評価の問題点」(PDF 160KB)

佐世保市議会議員 山下千秋氏 陳述 「長崎県による石木ダム再検討の問題点」(PDF 205KB)

2010年9月5日、石木ダム建設絶対反対同盟の皆さんが「2010長崎のうたごえ演奏交流会」に出演(PDF 250KB)。川原(こうばる)地区の自然の美しさを歌詞にちりばめた「川原のうた」を発表。「オリジナルコンサート」の出場枠を獲得。

2010年8月29日、佐世保市水道局は市が定めた「水を大切にする日 9月6日」にあわせて、「石木ダム欲しいキャンペーン」チラシ(PDF 201KB)を配布しました。漏水をなくすことで水需要を充分まかなえることを隠したこのまったく一方的なチラシ配布に対して、佐世保市の皆さんは市に対して抗議行動を起こし、市に説明を求める申し入れ(PDF 78KB)を行いました。

それを報じる新聞記事はこちら(PDF 90KB)。

2010年7月23日、知事が付帯工事を中断し、機器類を撤去して石木ダム建設絶対反対同盟との話し合いを提起。

必要性に戻って検証することになるか否かが最大の焦点。西日本新聞記事

2010年7月の状況 地元長崎新聞記事より

2010年3月、長崎県、道路工事に着手 石木ダム建設絶対反対同盟連日の阻止行動 西日本新聞記事

2010年1月21日 佐世保市内での勉強会 厳しい水事情の処方箋(PDF 1.1MB)(遠藤保男)

2009年10月13日 長崎県、事業認定を申請 知事発言(PDF 8KB) 佐世保市長発言(PDF 8KB)

2009年5月31日 今本博健氏を迎えて勉強会 川棚川の治水に石木ダムは不要だ(PDF 4.8MB)(今本博健)

西日本新聞朝刊 2010年8月26日

石木ダム問題 道路工事再開せず 知事方針 住民と協議継続へ

中村法道知事は25日の定例会見で、県と佐世保市が川棚町に建設を計画している石木ダム問題について、反対派住民との協議が終わるまでは付け替え道路の工事を再開しない方針を示した。

中村知事によると、7月26日と8月10日に反対派住民と直接会って意見を聴いた。住民から「ダム以外の選択肢を」と求められた点について、中村知事は「海水淡水化や地下ダムなど、ほとんどの選択肢を検討してきた経緯はあるが、あらためて精査して県の考え方を答えたい」と述べた。ただ「白紙に戻すことではない」としている。

面会の感想については「長年にわたる問題で、(県への)不信の念をお持ちだと感じた。お互いに理解を深めるよう努力したい」と語った。今後、できるだけ早い時期に再び住民と話し合う場を設けるとしている。

ダム予定地周辺の付け替え道路工事は3月に本格着工したが反対派住民が座り込みを続け、県は7月23日から工事を中断している。中村知事は「協議を進めている状況では(工事を)再開するのは難しい」としている。

一方、反対地権者でつくる「石木ダム建設絶対反対同盟」の岩下和雄さん(63)は「新規水源が本当に4万トンも必要なのかという根底から真剣に見直してもらうよう、県と話し合いを続けていきたい」と話している。

西日本新聞朝刊 2010年07月29日

石木ダム反対地権者 佐賀で知事と初面会

県と佐世保市が川棚町に建設を計画している石木ダム問題で、中村法道知事と反対地権者でつくる「石木ダム建設絶対反対同盟」の岩下和雄さんが26日に佐賀県嬉野市のホテルで初めて面会していたことが28日、分かった。同盟側の求めに応じ、県が23日以降、工事を一時中断したことで面会が実現した。

面会には県側が中村知事と現地事務所所長、同盟側からは岩下さんら2人が出席。話し合いは約1時間半に及び、岩下さんは「ダムありきで計算された将来の水需要予測を見直し、ダム以外の方法を検討し直すべきだ」などと伝えた。県側からの提案はなかったという。県は「まずは地権者の思いを聞くことが大切。話し合いを続けていきたい」としている。岩下さんも「今後も要請があれば知事との面会に応じる」と話した。

県は3月に付け替え道路工事に着手したが、反対地権者の座り込みでほとんど進んでいない。

2010年7月3日長崎新聞

ヤマ場前も石木ダム問題への論戦低調 国政課題の影で言及少なく

県と佐世保市が東彼川棚町に計画している石木ダム建設問題は参院選後、県市が国に申請している事業認定の手続きが再び動きだす見込み。国土交通省の有識者会議は、民主党政権が打ち出した全国のダム事業見直しの手法や判断基準に関する中間報告を夏中に明らかにする。建設の行方を左右するヤマ場を前にした選挙だが、国政級の争点の影でダム問題への候補の言及は少なく、論戦は低調だ。

「新政権となりダム事業が見直されている。今年が正念場の年だ」

6月26日、佐世保市であった石木ダム建設促進佐世保市民の会の総会で、県石木ダム建設事務所の古川章所長はこう報告した。

一部地権者らの反対で陥った膠着(こうちゃく)状態を打開するため、県市は昨年11月事業認定を申請。認定庁(国交省九州地方整備局)が必要な事業かどうかを判断。認定されれば、県市は県収用委員会への収用裁決申請が可能になる。

認定可否の決定は申請後、半年から10カ月後とされる。だが7カ月たっても、同整備局が事前に賛否の意見を聞く公聴会の日程さえ決まっていない。背景に民主党政権のダム事業見直しがある。

前原誠司国交相が昨年12月発足させた有識者会議は、治水面での事業継続の可否判断基準を検討中。石木ダムなど国が支援する補助ダム事業では、事業主体の道府県に新基準に基づく再検証を求める方針だ。

同整備局の担当官は長崎新聞の取材に「(有識者会議が示す)基準の中身や、県が事業を検証するかどうか見守りたい」と述べ、公聴会が新基準の公表後になることを示唆している。

選挙戦では、国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門開門問題が注目されているのに比べ、同じ地元の公共事業でも石木ダム問題はかすみがち。

民主現職の犬塚直史候補(55)は「住民の意思を尊重して進めるべきだ。強制執行には反対」と話す。党県連幹部は「本人が6年間でやりたいことを話している。ダムを避けているわけではない」と説明。

自民新人の金子原二郎候補(66)は、知事として事業認定申請を決断。「絶対推進しなければならない」とする一方「公約に挙げる必要はない。県がやること」との考えを示す。

佐世保市が地元のみんなの党新人、中嶋徳彦候補(35)は「早く完成させるべきだ」、共産新人の渕瀬栄子候補(54)は建設反対の立場を取る。

反対地権者らでつくる石木ダム建設絶対反対同盟の男性(35)は「自民候補は事業認定申請に踏み切った張本人」と反発するが、民主党に対しても「期待し過ぎたところがあった」と複雑な胸中を語る。

(写真)石木ダムの付け替え道路工事中止を訴え、座り込みを続けている反対住民。解決の糸口は見つからないが、参院選候補者の論戦は低調だ=川棚町石木郷

西日本新聞朝刊 2010月04月21日

石木ダム問題 知事と面会 めど立たず 反対派、県と押し問答

知事との面会を求めて県庁で座り込んだ石木ダム建設予定地の地権者たち 県が川棚町に計画している石木ダム問題で反対派住民約40人は20日、県が3月着工した付け替え道路の工事中止を求め、県庁で座り込み行動をした。住民側は中村法道知事との面会も申し込んだが県側が拒否。今後の対話に向けての話し合いもおこなわれたが、決着せず、事態は混迷の度を深めている。

県庁を訪れたのは、水没予定地の地権者らでつくる「石木ダム建設絶対反対同盟」など約40人。玄関前での座り込みの後、知事との面会を要求したが、県側は「知事は不在」と説明。住民側は知事室につながる廊下で「居留守じゃないのか」などと3時間にわたって県職員と押し問答を繰り返した。

県側は中村知事が22日、付け替え道路工事現場近くの県事務所を訪問すると住民側に申し入れたが、住民側は「県事務所では水没予定地や工事現場を見ることができず、訪問は無意味」と反発。知事の現地訪問は依然流動的情勢だ。

同同盟の岩下和雄さんは「知事はなぜ、現場の実情を知ろうとしないのか。住民の生活をどう考えているのか」と話した。

土地収用法適用をちらつかせる長崎県→断固拒否

石木ダム建設促進佐世保市民の会(三宅禎太郎会長)と佐世保市は1月27日、佐世保市三浦町のアルカスSASEBOで「市民総決起大集会」開催し、参加者は2,300人、そのうち390人は市職員であったと報道されています。

この集会に佐世保市職員が動員されることについて水源連として、抗議の声を佐世保市と長崎県に届けるべく要請を皆さんにいたしました。皆さんのご協力ありがとうございました。

石木ダムは佐世保市の水不足対策として構想され、1972年に予備調査が開始されています。水没予定地住民は1975年に石木ダム建設絶対反対同盟を結成して以来このかた、絶対反対を掲げています。もちろん長い闘いに疲弊してやむなく同意を与えた方もいますが、現在も十数世帯の皆さんが団結小屋に集まって「絶対反対」のこぶしをあげています。長い闘争に高齢化が進んでいますが、皆さんの意気は軒昂です。1982年には長崎県が強制測量を試みましたが、県職員と機動隊を座り込みで阻止した輝かしい戦歴を持ち合わせています。

佐世保市の水事情はある程度厳しいものがありますが、漏水防止や節水施策の強化、小規模水源の手配などまだまだ努力の余地が残されています。佐世保市はこれらの施策を講じるて、石木ダムから撤退するべきです。

長崎県には第2雪浦ダムと石木ダムという2つのダム計画を抱えています。第2雪浦ダムは中止の可能性が高く、石木ダムについては強行突破の路線を突き進んでいます。石木ダム予定地を行政区域に持つ川棚町は2008年9月に長崎県知事と共に「石木ダム建設促進決起集会」を町職員動員のもとで開いています。「当の佐世保市はなにをしとるか」ということで1月27日の職員動員決起集会につながりました。

長崎県が土地収用法の適用を検討しているのは明らかです。土地収用法を適用した場合、土地を手に入れるには、事業認定申請→事業認定処分→収用裁決申請→収用採決→収用→(応じない場合 強制収用《代執行》)の手順を踏むことになります。石木ダム水没予定地のダム反対住民は最後まで反対することは明らかなので強制収用(代執行)にならざるを得ません。そうなると座り込む年老いた住民を暴力的に排除するのでケガ人はおろか死者が出ることが十分予想されます。強制収用(代執行)は起業者が行政代執行法に基づいて要請することでなされますから、死者が出るのを覚悟の上で強制収用(代執行)を適用するか否かは起業者である長崎県の判断です。もしその時点で長崎県が強制収用を行わず、住民が自主的に撤退することがない状態が収用採決後1年間続くと、事業認定や収用採決は無効となり長崎県は土地収用法による住民追い出しは不可能になります。

「長崎県が石木ダムに土地収用法を適用する」ということは、このように反対住民に死傷者が出ることを覚悟の上、ということを意味します。私たちは反対住民を機動隊の暴力にさらすことは絶対に避けねばなりません。そのためには長崎県に土地収用法の適用をあきらめさせる、長崎県に石木ダムから撤退させることをなんとしてでも獲得しなければならないと考えます。

(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)

第102条の2 前条の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、起業者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き務し、又は物件を移転しなければならない。

- 土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由に因りその義務を履行することができないとき。

- 起業者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないとき。

2 前条の場合において、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても充分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、起業者の請求により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。物件を移転すべき者が明渡裁決に係る第85条第2項の規定に基づく移転の代行の提供の受領を拒んだときも、同様とする。

新聞記事

| 新聞名 | 新聞掲載年月日 | 記事内容 | ページ数 | HP掲載年月日 |

|---|---|---|---|---|

| 西日本新聞 | 091219 | 漏水問題特集(PDF 500KB) | 3 | 091222 |

| 長崎新聞 | 091129 | 代替案(PDF 1.8MB) | 4 | 091222 |

| 091115 | 暮らし・環境(PDF 2.3MB) | 3 | 091222 | |

| 091108 | 利水(PDF 1.7MB) | 2 | 091222 |

石木ダム建設に関わる事業認定申請に 反対する署名のお願い(PDF 41KB) 署名用紙(PDF 135KB)

内海ダム再開発事業に関する小豆島町民アンケート結果発表

カテゴリー:

内海ダム再開発事業に関する小豆島町民の意識調査が国立大学法人 室蘭工業大学大学院公共システム専攻の丸山 博教授によって行なわれ、その結果が2011年4月10日に小豆島町西村・サンオリーブ地下会議室にて報告されました。

「内海ダム再開発事業(新内海ダム建設事業)に関するアンケート」が公開されました。

2011年4月15日 寒霞渓の自然を守る連合会

国立大学法人 室蘭工業大学大学院公共システム専攻の丸山 博教授が小豆島町民を対象としたアンケート調査をされました。私たちは丸山 博教授にこのアンケート調査の結果報告をお願いしたところ承諾いただき、4月10日に小豆島町西村・サンオリーブ1階会議室にて、報告会と懇談会をおこないました。丸山 博教授のお話と配布資料をもとに、その結果を報告いたします。

アンケートは小豆島町民を対象とし、郵送による送付、郵送による回答返送方式でした。2011年1月31日から3月15日が実施期間でした。

全町内平均回答率は30.9%で、郵送法としては満足のいく回答率であったとのことでした。

アンケート回答

1)反対派地権者の「異論」は小豆島全町民6割に共有されていました。

私たちが内海ダム再開発事業に呈している疑問、反論は多くの町民に受け入れられていることが分かりました。

2)内海ダム再開発を求めている小豆島町民はほんのわずかであることが分かりました。

「小豆島町にとって早急な対策が必要とされる事業」を聞いた設問5では、内海ダム再開発事業をあげた人は1割を少し超える程度で8つの選択肢の最下位でした。医療・福祉関係の充実を求める町民の割合は7割をこえ、交通の便の改善、観光資源である自然の保全、雇用と続いていました。

「内海ダム再開発事業が完成した場合と中止した場合の心配事」を聞いた設問6では、完成した場合の心配事の回答総数はその他も含めて686で、中止した場合の実質的な心配事127の5倍にも達していました。

内海ダム再開発事業の完成が小豆島町民にとって必要不可欠なものであったとは到底言いがたく、むしろ事業中止の方を小豆島町民は求めていると言えます。

3)過半数の町民が「署名で8割賛同」を認めていません。

「H11年に内海町が町民対象に実施したダム推進の署名集めを行い80%の賛同を得たとしています。しかし、「正しいと思わない」との答が51.5%と最も高く、「正しいと思う」22.7%の2倍を超えています。「分からない」との答えは19.9%でした。このことから、小豆島町民の過半数は「署名で80%の町民から賛同を得ている」とする旧内海町と現在の小豆島町の解釈を認めていません。

なお、設問にH11年とありますが、これは間違いで、推進署名が行なわれたのはH15年(2003年)である、と訂正が入りました。

4)香川県の事業の進め方への批判が過半数を超えています。

「土地収用法適用を考え直すほうが良い」とする町民は50.7%、「やむを得ない」は25.2%で、香川県への批判が過半数を超えていました。「署名で8割の賛同を得た、とする内海町の解釈を正しいと思わない」は51.5%でこれも過半数を超えていました。

土地収用法適用に対する評価と、署名行動の評価とは密接な関係がありました。署名行動が町民を2分したと考えられます。

5)人権蹂躙まがいの強制的な署名行動でした。

当時の署名行動を資料から解きほぐしました。その結果、H15年の署名行動が拠りどころとしているH15年協定書は、H13年条件付協定書の内容を無視するもので、批准行為も行なわれていないことが分かりました。

また、H15年の署名行動は同事業の賛同者が全町民の8割を超えることを示すための署名行動で、人権蹂躙を疑わせるほどの強引・強制的なものであったことも分かりました。

賛成署名80%を達成するために内海ダム再開発事業促進実行委員会が平成15年11月25日に内海町役場本庁舎(新館)研修室にて「署名活動打合会」を開催したときの呼びかけ文がアンケート報告に掲載されていました。賛成署名80%達成のために自治会にムチを入れていたことを示すものとして、下に転載します。

6)全町を範囲とした数多くのダム推進団体からの事業推進要請が土地収用法導入の道を開くことにつながっていました。

平成16、17年には、「反対派の存在が事業推進を遅らせるのではないか」「反対派はごく一部に過ぎない」「一日も早く事業の完成を」といった趣旨の要請が下記の推進派団体から香川県に矢継ぎ早に提出されていたことが分かりました。これらの要請を背景に、香川県と小豆島町は土地収用法を適用して反対派を黙殺していたのです。

小豆島町と香川県はこのアンケートで明らかになった小豆島町民の民意を謙虚に受け止め、ダム事業ではなく、町民が早急な対策として望んでいる、医療福祉・公共交通・自然保護による観光立地・雇用などに全力を傾けるべきです。

連絡先:香川県小豆群小豆島町神懸通甲1689-2 TEL:0879-82-4634 寒霞渓の自然を守る連合

丸山先生のご了解を得て、アンケート調査結果報告を掲載します。下のリンクをクリックしてください。

クリックするとpdf-FILEが表示されます。

このFILEは、「内海ダム再開発事業(新内海ダム建設事業)に関するアンケート」要約、内海ダム再開発事業に関するアンケート調査報告(中間)、集計まとめ意見全部、アンケート配布文書、報告書別添資料からなっています。

画面上で右クリックしてナビゲーションパネルボタンを選択し、画面左に表示される「しおり」のボタンを押してください。「しおり」を開くと目次が表示されますので、お好きなところを選択してご覧ください。

アンケート調査結果報告(PDF 1MB)

内海ダム再開発事業強制土地収用抗議集会報告

カテゴリー:

内海ダム再開発事業強制土地収用抗議集会が開かれました。

まったく無駄な新内海ダム。

絶対反対を唱える平均年齢80歳の皆さんの声を徹底無視した香川県は、11月22日を期限として反対派地権者の土地等を明渡せと通知してきています。

反対派地権者のみなさんは「絶対に許せない」「こんなことがまかり通るのなら、死んでも死に切れない」と憤怒され、「補償金なんか受取れない」と断固反対を貫かれています。

明渡し対象地には団結小屋があります。22日が過ぎると香川県は明渡し対象地にロープを張り巡らして「県有地につき立入り禁止」の看板を建て、「この団結小屋を撤去せよ」と地権者に迫ってくる恐れがありましたが、団結小屋には皆さんが結集しているので、香川県は物理的な対応を控えているようです。反対派地権者の皆さんは「団結小屋を撤去することも立入り禁止を認めることも絶対に出来ない。」と22日11時20分から緊急集会を団結小屋前道路で持ちました。集会には60数名の皆さんが結集、多くのテレビカメラに囲まれました。

全国の皆さんから多くの激励文が寄せられました。私たちはこれからも益々、反対派地権者の皆さんを激励し、内海ダム再開発事業の中止を勝ち取ろうではありませんか。

当日は、「公共事業チェック議員の会」元事務局長であった保坂展人氏が応援に駆けつけられました。

当日の報告(PDF 537KB)

集会宣言(PDF 98KB)

集会案内(PDF 918KB)

事業の簡単な経過(PDF 61KB)

激励文20通(PDF 205KB)

「土地収用裁決を許さずに、内海ダム再開発事業中止を目指す緊急大勉強会」のお知らせ

カテゴリー:

「土地収用裁決を許さずに、内海ダム再開発事業中止を目指す緊急大勉強会」

7月18日に小豆島で開催

主催 寒霞渓の自然を守る連合会

後援 水源開発問題全国連絡会

我が国最初の国立公園「寒霞渓」の自然・景観が、まったく必要性のない「内海ダム再開発事業」=新内海ダム建設 で破壊されようとしています。

「内海ダム再開発事業」は香川県の事業です。香川県は「このダム建設の必要性がまったくない」、「国立公園『寒霞渓』の自然・景観が致命的に破壊されてしまう」という私たち住民との対話を一切拒否し、土地収用法を適用して強権的に事業推進を図っています。香川県土地収用委員会はこの7月にも収用裁決を出すと言われています。

現地で闘っている皆さんは、郷土の先輩が残してくれた「貴重な遺産」を守り抜き、行政側の「不誠実極まりない態度」に断固抵抗し、その建設に「合理的根拠」を持たない「不要なダム建設の中止」を勝ち取る決意を新たにしました。

この度、「闘志と団結」のシンボルとして水没予定地に「団結小屋」を整えました。

あわせて、私たちの決意を全国の皆様に共有・支援していただくことと香川県へのダム事業中止を求めることを目的にこの集会を企画しました。どうぞ全国の皆さま、緊急大勉強会にお越しください。

美しい小豆島・寒霞渓と私たちが皆さまをお待ちしております。

- 日時

7月18日 午後1時より - 場所

小豆島町役場 草壁公民館

香川県小豆郡小豆島町草壁本町438-3 電話:0879-82-0019

草壁港から徒歩10分 - 現地視察

徒歩 - 内容

来賓挨拶(予定・要請中含む)

小川淳也衆議院議員、鳩山由紀夫前首相、松野信夫参議院議員(公共事業チェック議員の会 会長)、そのほか多数

主催者からの報告

連合会参加団体からのアピール、決意表明

3補助ダム(路木ダム、石木ダム、淺川ダム)のみなさまからの挨拶と報告

地質問題講演 国土問題研究会 志岐常正先生(京都大学名誉教授)

集会宣言と香川県・国交省への要請文 採択 - 懇親会

3補助ダムの皆さん、全国からの皆さんとの交流を図りましょう。

ネオ オリエンタルリゾート 小豆島ホテル にて

・宿泊を希望される方は下記宿泊申込書つきチラシの裏面に必要事項を記入して、山西克明 までFAXで送信してください。FAX番号は0879-82-4268です。 - 問合せ先

山西克明 09086901234 松本宣崇 09036380187 遠藤保男 09086828610

チラシはこちら(PDF 381KB)

2010年3月16日 衆議院国土交通委員会 八ッ場ダム問題参考人招致

カテゴリー:

2010年3月16日衆議院国土交通委員会

嶋津さんが「八ッ場ダム不要」を丁寧に説明

2010年3月21日改訂

八ッ場ダム中止問題で参考人5名を招致して意見を聴きました。

| 参考人 | 質問する議員 | ||

|---|---|---|---|

| 豊田明美 | 川原湯温泉組合長 | 民主党枠 | 田中康夫 |

| 嶋津暉之 | 水源開発問題全国連絡会共同代表 | 自民党枠 | 徳田毅 |

| 虫明功臣 | 東京大学名誉教授 法政大学客員教授 | 共産党枠 | 塩川鉄也 |

| 松浦茂樹 | 東洋大学国際地域学部教授 | みんなの党枠 | 柿澤未途 |

| 奥西一夫 | 京都大学名誉教授 | 公明党枠 | 竹内譲 |

| 社民党枠 | 中島隆利 | ||

定刻9時に始まり、1時近くに終わりました。

参考人が15分ずつ意見陳述し、そのあと、各党枠から一人ずつの委員が持ち時間20分で参考人に質問をする、という方式でおこなわれました。

5参考人の陳述骨子(骨子なので報告者・遠藤の主観が入ってしまいます)

当日、嶋津氏・虫明氏・松浦氏・奥西氏は説明資料を配布されました。本人のご了解を頂いたものについて下記にリンクをつけました。

豊田さんは、中止発表は地元との意思疎通の上、生活再建策発表とセットであるべきであったこと、生活再建にはもう時間がないこと、ダムあり再建が最も早い、と現地の状況・気持ちを説明しました。

嶋津さんは、治水上も利水上も必要性がないこと、ダム推進により堤防強化がなおざりにされていること、などを丁寧に説明しました。

嶋津さん説明資料はこちら(PDF 4.4MB)

虫明さんは、田中康夫議員から「基本高水流量を高く算出するために流出モデルの係数が設定されたのではないか」、と質問され、「安全サイドということでそういう係数を使ったと思われる。過大に算出されるので見直しが必要」と見直しが必要であることを認めました。しかし、「治水は洪水水位を少しでも下げる必要があるので八ッ場ダムは治水に有効」、としました。

虫明さん説明資料はこちら(PDF 6.1MB)

松浦さんは、「基本高水流量を超過確率で算出するようになってから格段と大きくなったこと、高度経済成長期でダム建設への投資に目が向いていたことなどから過大に設定されている」「1980年に八斗島地点の基本高水流量をそれまでの実績値17,000m3/秒(カスリーン台風時の実績流量)から22,000m3/秒と5,000m3/秒増やした説明がされていない」等を指摘の上、「治水面では八ッ場ダムは疑問」とし、八ッ場ダムの治水容量をそのまま利水容量に振り返ることを提案しました。

松浦さん説明資料はこちら(PDF 889KB)

奥西さんは、大規模地滑り発生が危惧されること、治水・利水の安全性確保を目的としたダムが、大規模地滑りによる巨大津波でダム下流に甚大な災害をもたらしかねないことを警告しました。

奥西さん説明資料はこちら(PDF 2.5MB)

関連新聞記事