各地ダムの情報

石木ダム 本体建設予定地近くに重機搬入 「対話模索時期になぜ」と住民反発

長崎県が石木ダム本体建設予定地の近くに重機を搬入したという記事を掲載します。

中村法道・長崎県知事は24日の定例会見で反対住民との対話に向け、条件面を詰める事前協議の場を設けたいとの意向を示しましたが(三番目の25日の記事)、それはポーズであったようです。

二番目の25日の記事の通り、地元住民が「事業を進めるためのアリバイ作りではないか」と危惧した通りになってきているように思います。

まことに腹立たしい話です。

石木ダム 本体建設予定地近くに重機搬入 「対話模索時期になぜ」と住民反発

(長崎新聞2021/5/29 10:27) https://this.kiji.is/771185168534732800?c=174761113988793844

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、県は28日、ダム本体建設予定地の近くに重機を搬入した。住民との対話に向けた事前協議を申し入れた直後の動きに、住民は「対話を模索する時期になぜ」と反発している。

県石木ダム建設事務所によると、重機は地質調査の準備に使う。県は15日以降、調査のための作業道を造ろうとしていたが、住民らの抗議活動を受け、ルートを変更し進めていた。

住民らが現場の抗議活動から引き上げた午後6時すぎに重機を搬入。住民が駆けつけたころには、作業はおおむね終わっていた。

住民はこの日夜、県の申し入れへの対応を話し合ったが「今の状況は対話どころではない」「県は本当は対話する気はない」など県への不信の声が相次いだという。住民の岩下和雄さん(74)は「県が強硬姿勢を続けるようでは事前協議しても一緒だ」と話した。

「工事進めておきながら」 住民側、根強い不信感 石木ダム事前協議提案

(長崎新聞2021/5/25 12:00) https://this.kiji.is/769736767273385984?c=174761113988793844

(写真)石木ダム本体建設予定地近くに座り込む住民たち=川棚町

(写真)石木ダム本体建設予定地近くに座り込む住民たち=川棚町

前進か、引き続き膠着(こうちゃく)か-。長崎県東彼川棚町での石木ダム建設事業を巡り、県から対話に向けた事前協議を提案された反対住民は24日も、付け替え県道の工事現場で抗議活動を続けた。工事を止めない県に対し、住民側の不信感は根強く、対話が実現するかは不透明だ。

県は、住民の座り込む周辺の区間(約140メートル)を避けて工事を進めてきたが、2月から盛り土作業を本格化。座る場所の目前まで土砂が積まれ、区間は10メートル程度に狭まった。住民側は現在、ダム本体の建設予定地に近い別の場所でも座り込みする。

「これまでの県の姿勢はとても対話を望んでいるように見えない。文書は単なるポーズではないか」。座り込みをしていた住民の岩永正さん(69)は、県側の行動をいぶかった。18日に田植えの準備をする水田への通り道をいきなり土砂でふさがれ、猛抗議したばかりだった。「知事は対話を望んでいるそうだが、現場では嫌がらせのようなことばかりする。話し合うつもりはなく、さらに事業を進めるためのアリバイ作りでは」と警戒した。

住民側が対話の条件として求めている「工事の中断」について文書内では明言されていない。住民の岩下和雄さん(74)は「こちらの条件はすでに提示している。工事を進めておきながら、条件を話し合おうというのはおかしい」と不快感を示した。

県とともに事業を計画する佐世保市水道局の谷本薫治局長は「事業主体である県の今回の取り組みで、円滑に事業が進展することを期待している」とした。

石木ダム事前協議提案 長崎県、反対住民に対話条件詰める

(長崎新聞2021/5/25 12:30) https://this.kiji.is/769761664957038592?c=39546741839462401

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業について、中村法道知事は24日の定例会見で、水没予定地に暮らす13世帯の反対住民との対話に向け、条件面を詰める事前協議の場を設けたいとの意向を明らかにした。県によると、6月上旬の協議開催を提案する文書を今月21日付で住民に送付。対話が実現すれば一昨年9月以来となる。

住民の岩下和雄さん(74)は取材に「住民間で話し合って協議に応じるかどうか回答したい」と述べた。知事は「(6月中旬開会予定の定例)県議会前にそういった(対話の)機会をいただければ大変ありがたい」と意欲を示した。

同事業を巡っては一昨年9月、県と市が土地収用法に基づき13世帯の宅地を含むすべての未買収地の所有権を取得。同11月に明け渡し期限を迎えたが住民側は応じず、知事権限で家屋などを強制撤去できる「行政代執行」が可能な状態になっている。

対話は一昨年9月以降途絶えていたが、住民側が昨年11月に「事業の白紙撤回が対話の条件ではない」との考えを示したため、県の担当者が繰り返し住民の座り込み現場を訪問。対話の可能性を探ってきた。

県が住民に送付した文書によると、川棚川の治水や佐世保市の利水の面から事業は「喫緊に必要不可欠」との姿勢を維持し、「知事の事業推進にかける想い、生活再建の在り方、工事の進め方などについて話を聞いてほしい」と要望。その前段となる事前協議(非公開)を住民、県双方の各5人程度が出席し、6月上旬に川棚町中央公民館で開くことを提案した。県は同4日までに住民側の出席者名を県石木ダム建設事務所に連絡するよう求めている。

住民側は対話の条件として「工事の中断」を挙げている。知事は「おのずと限られた期間の中で工事を進めなければならず、(住民側が)中断についてどこまで考えているのか具体的に確認して判断したい」と述べた。

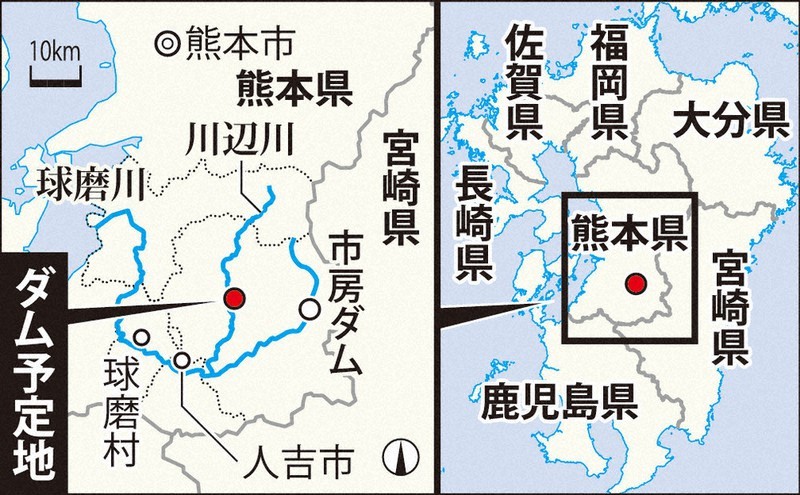

川辺川ダム建設検討で環境アセスメント実施へ 国交省、豪雨対策

赤羽一嘉国土交通相は今日〔5月21日〕の記者会見で、球磨川支流・川辺川でのダム建設に向けた環境影響評価(アセスメント)を実施すると発表しました。

その記事とニュースを掲載します。

しかし、環境影響評価法に準じた調査と、環境影響評価法に基づく手続きは根本から違います。前者は単なる調査であるのに対して、後者は手続きが複雑で、国民の意見を聞く機会があり、アセスの結果によっては(可能性が高いとは言えないが)事業がストップされることもあります。

川辺川ダム事業は従前の計画が特定多目的ダム法による多目的ダムであったのに対して、現在検討中の川辺川ダムは河川法による治水専用ダムであり、法的な根拠が違うダムになるのですから、環境影響評価法の対象になるはずです。

この点を環境省の環境影響評価課の担当官に電話したところ、国土交通省に聞いてくれと、回答を拒否されました。

そこで、国土交通省河川環境課の担当の課長補佐に電話したところ、流水型ダムになっても、川辺川ダムの治水目的は従前の計画からあったもので、川辺川ダムは環境アセス法施行前から事業に着手しているから、環境アセス法の対象にならないという回答を環境省から得たという話でした。

しかし、従前の川辺川ダム計画と、検討中の川辺川ダム計画は根本から変わり、法的根拠も特定多目的ダム法から河川法に変わるのですから、環境アセス法の対象になるべきものです。

環境省の弱腰に怒りを覚えました。

川辺川ダム建設へ環境評価 国交省、時期は調整

(日本経済新聞2021年5月21日 10:22) https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE211TZ0R20C21A5000000/

昨年7月の豪雨で氾濫した熊本県・球磨川の治水策に関し、赤羽一嘉国土交通相は21日の記者会見で、支流・川辺川でのダム建設に向けた環境影響評価(アセスメント)を実施すると発表した。時期は今後調整する。

国交省は、環境負荷が小さいとされる「流水型ダム」の整備を計画している。今後、球磨川の河川整備基本方針を変更し、豪雨時に想定する最大流量を見直した上で、必要な貯水容量や具体的な構造を検討。併せてアセスの準備を進める。

アセス法は建設事業の実施に先立って周辺の自然環境への影響を調査すると定めているが、国交省によると川辺川では同法の施行前から関連工事に着手しているため、法的にはアセスの対象外となる。ただ地元では水質や生態系に与える影響を懸念する声もあり、蒲島郁夫熊本県知事からの要望を踏まえ、同等の調査を行うこととした。

ダム建設を巡っては、蒲島氏が2008年に反対を表明し、09年に当時の民主党政権が中止を決めた。だが昨年の豪雨で球磨川流域に甚大な浸水被害が発生したことから蒲島氏が建設容認に転換。今年3月、県や流域自治体が流水型ダムの建設を柱とする治水対策を了承した。〔共同〕

川辺川ダム建設検討で環境アセスメント実施へ 国交省、豪雨対策

(毎日新聞 2021/5/21 11:02) https://mainichi.jp/articles/20210521/k00/00m/040/081000c

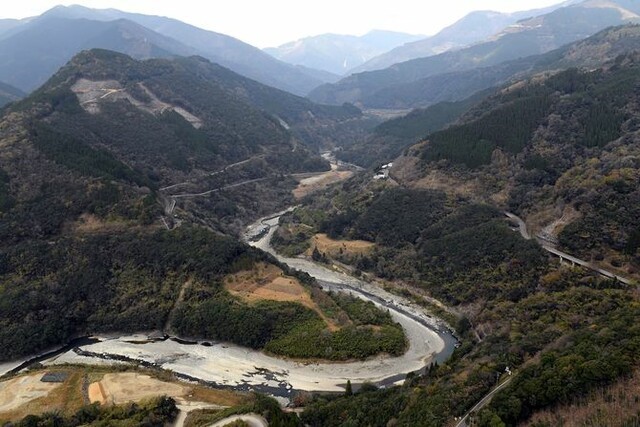

(写真)川辺川ダムの建設計画に伴って高台に移転した住宅地(右)。流水型ダムでも左奥から流れる川辺川周辺は水没する可能性がある=熊本県五木村で、本社ヘリから津村豊和撮影

赤羽一嘉国土交通相は21日、2020年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川の治水対策で、支流の川辺川に国が建設を検討している川辺川ダムについて、環境影響評価(アセスメント)を実施すると発表した。川辺川ダムは関連工事が環境影響評価法の施行前から始まっており、本来は対象外だが、熊本県の蒲島郁夫知事が環境アセスを求めていた。国交省は今後、開始時期や期間を調整する。

国交省は、環境影響評価法と同様の評価項目を設定して環境影響への調査や予測、評価を行う。評価の各段階で熊本県知事や川辺川流域の市町村長、一般の人の意見を聞くという。赤羽氏は記者会見で「熊本県知事から要望があったことなども踏まえ、環境省とも連携しながら実施したい」と述べた。

流水型ダム、環境アセスと同等の調査実施へ 国交相

(熊本日日新聞2021/5/21 12:10) https://this.kiji.is/768311535221030912?c=39546741839462401

国土交通省が球磨川支流の川辺川で検討している治水専用の流水型ダム建設について、赤羽一嘉国土交通相は21日の閣議後記者会見で、環境影響評価(アセスメント)法と同等の調査を実施する方針を表明した。熊本県の要望を踏まえたもので、「環境アセスの各段階で県知事や市町村長、環境省、住民らに意見を聞いて進めたい」と述べた。

また赤羽氏は、球磨川水系の治水の方向性を定めた「河川整備基本方針」の変更にも着手する考えを示した。昨年7月の豪雨災害を踏まえ、河川の想定最大流量などを見直す。近く社会資本整備審議会に諮問する。

流水型ダムで環境アセス 熊本・川辺川、要望受け 国交省

(時事通信2021/5/21(金) 11:57)https://news.yahoo.co.jp/articles/dd6b3f7358103d455af74c8f398ab23ecc594c16

熊本県球磨川の治水対策をめぐり、国土交通省は21日、支流の川辺川への「流水型ダム」建設に向け、環境影響評価(アセスメント)を実施する方針を明らかにした。

同県の蒲島郁夫知事が水質への影響が小さいとされる治水専用の流水型ダム整備を要望していた。

川辺川では治水と利水に使う「多目的ダム」を建設する従来の計画に基づき、道路の付け替えなどの準備工事がおおむね終わっている。既に工事が始まっている場合、環境影響評価法の対象外だが、国交省は蒲島氏からの要望を踏まえ、同法に準じたアセスを行うことにした。

熊本・川辺川ダム 環境影響調査を実施へ 国交相が表明

(朝日新聞2021年5月21日 13時03分)

川辺川ダムの環境調査表明 国交相「アセス法と同等」

(西日本新聞2021/5/22 6:00 )https://www.nishinippon.co.jp/item/n/742700/

赤羽一嘉国土交通相は21日の閣議後記者会見で、熊本県の川辺川への新たな流水型ダム整備について、環境影響評価(アセスメント)法に準じた調査を実施すると正式発表した。アセス法に基づく調査と「同等の環境影響評価を実施する」と表明した。調査開始の時期は今後、調整する。

アセス法は建設事業の実施の前に自然環境への影響を調査すると定める。赤羽氏は、従来の川辺川ダム事業の道路付け替え工事などが同法の施行前から始まっていたとして、新たなダム整備も「同法の対象外になる」との見解を示した。ただ、熊本県の蒲島郁夫知事の要望を踏まえ、アセス法と同等の調査の実施を決めたと説明した。

調査は、アセス法と同じように評価項目を設定するほか、熊本県知事や流域の市町村長、一般の人の意見を各段階で聞いて進めるという。赤羽氏は、アセス法の調査と「実質的に同じだけの意味がある内容をやる」と強調した。

蒲島氏は21日、「思いをしっかり受け止めていただいたもので、国に御礼申し上げたい。国は、客観的かつ科学的な環境アセスメントをしっかりと実施してほしい」との談話を出した。

調査には数年かかるとみられる。国交省の担当者は「ある程度の期間を要するが、治水対策を早くという地元の声もある。スピード感をもって進める」としている。 (鶴加寿子)

【熊本】川辺川の流水型ダム 環境調査へ

(熊本県民テレビ(KKT)2021/5/21(金) 20:35)https://news.yahoo.co.jp/articles/d98b3d5bec8dbf36515c3e7dd9656f62ad993e70

(映像あり)

【熊本】川辺川への流水型ダムの整備に向けて赤羽国交相は環境調査を行うことを発表した。 川辺川に建設予定の流水型ダムについて赤羽国交相は蒲島知事や流域市町村長から意見を聴きながら環境への影響を調べる「環境アセスメント」に準じた調査を行うことを明らかにした。 川辺川ダムをめぐっては去年の熊本豪雨をきっかけに蒲島知事が計画の白紙撤回から建設容認に方針転換した。一方で地元住民からは環境への影響などを懸念する声があがっていて知事は国に対して環境アセスメントの実施を要望していた。 赤羽国交相はダム建設は環境影響評価法の施行前から関連工事が進められているため本来は調査の対象外となる考えを示したが知事の要望を踏まえて応じる決断に至ったとしている。調査の開始時期や期間は今後調整するとしている。 蒲島知事は「客観的で科学的な環境アセスメントを実施し、命と清流を守る新たな流水型ダムを整備していただきたい」とコメントしている。

山鳥坂ダム2026年度の完成は困難【愛媛県】

国土交通省が愛媛県の肱川に建設中の山鳥坂(やまとさか)ダムの完成が2026年度より遅れる見通しになったというニュースを掲載します。

このニュースの元になっているのは「『令和3年度 山鳥坂ダム工事事務所 ダム事業費等監理委員会』の 審議結果について 令和3年5月14日

https://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/kisya/pdf/210514.pdf」です。

この資料の3ページを見ると、付替県道に関する工事用道路は進捗度が86%で、まだ完成せず、仮排水トンネル等のダム本体工事はその先のことになっています。

そして、この記事に書かれているように(この資料の11~13ページ)、ダムサイト右岸下流域で大規模な地すべりが発生する危険性があることが判明して、その対策が必要となったのですから、ダムの完成は予定の2026年度よりかなり遅れると思われます。

肱川では2018年7月の西日本豪雨で野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流により、ダム下流域は大氾濫し、凄まじい被害が発生しました。

肱川大氾濫の主因は肱川においてダム偏重の河川行政(山鳥坂ダムの建設推進)が続けられ、河川改修を後回しにし、なおざりにしてきたことにあります。

山鳥坂ダム2026年度の完成は困難【愛媛県】

(テレビ愛媛2021/05/15 12:18)

肱川の治水対策として建設が予定されている山鳥坂ダムについて国は新たに「地すべり」対策の追加工事が必要として2026年度の完成は困難との認識を初めて示しました。

肱川の治水対策として建設が予定されている山鳥坂ダムについて国は新たに「地すべり」対策の追加工事が必要として2026年度の完成は困難との認識を初めて示しました。

山鳥坂ダムは2026年度の完成に向け、現在ダム本体の建設工事に取りかかるため県道の付け替え工事が行われています。並行して地質調査を進めている国は、予定地のそばに工事によって大規模な「地すべり」が起こる可能性のある個所を発見。

追加の対策工事が必要として現在、予定されている2026年度の完成は困難との認識を初めて示しました。

国は地すべりが起こる可能性のある個所の撤去や、ダムの工事予定地を上流に変更するなどの対策を検討していて、できるだけ早く決定し公表したいとしています。

川辺川ダム緊急放流資料、熊本県も破棄 整備局へ「公表慎重に」

川辺川ダムの緊急放流に関する試算資料を国土交通が破棄した問題で、資料の提供を受けていた熊本県も破棄していました。その記事を掲載します。

熊本県も国土交通省と一体となって、必要性が不明瞭な川辺川ダム計画を推進しているようです。

川辺川ダム緊急放流資料、熊本県も破棄 整備局へ「公表慎重に」

(毎日新聞 2021/5/15 17:366) https://mainichi.jp/articles/20210515/k00/00m/040/150000c

川辺川ダムの水没予定地。予定地にあった民家は高台や村外に移転した=熊本県五木村で2020年11月19日、吉川雄策撮影

川辺川ダムの水没予定地。予定地にあった民家は高台や村外に移転した=熊本県五木村で2020年11月19日、吉川雄策撮影

熊本県の川辺川で国が建設を検討しているダムの異常洪水時防災操作(緊急放流)に関する試算資料を、国土交通省九州地方整備局が破棄した問題で、資料の提供を受けていた県も破棄していたことが県への取材で明らかになった。整備局は2020年7月の九州豪雨の1・3倍以上の雨で緊急放流することになると試算していたが、県側が「地元が心配する」として公表には慎重を期すよう整備局側に求めていたことも判明した。

試算資料は九州豪雨の際に流域で50人が死亡した球磨川の治水対策を話し合う協議会の第2回会合(20年12月18日)に先立ち、整備局が県や流域市町村側に提示した。しかし、整備局は第2回会合に資料を出さず、毎日新聞の開示請求に対し「破棄した」と3月31日付で回答。ところが、こうした経緯を毎日新聞が5月3日に報じた後の11日になってホームページで試算結果を公表した。

県「使わない資料、破棄は問題ない」

県球磨川流域復興局の水谷孝司局長は取材に、第2回会合前の打ち合わせで国から資料を提供されたことを認めた上で「途中段階の資料だったので処分した。知事には説明しなかった。使わない資料なので(破棄は)公文書管理上も問題ない。廃棄時期はよく覚えていない」と語った。また「地元が心配するような内容は慎重に出した方がいい」と整備局に伝えたことも明らかにした。

一方で緊急放流については「住民の関心が高く、しっかり検証した方がいい。ダムの大きさや構造などがある程度固まったら『こういう場合はこうなる』と正しい情報を伝えた方がいいと思っている」と語った。

一方で緊急放流については「住民の関心が高く、しっかり検証した方がいい。ダムの大きさや構造などがある程度固まったら『こういう場合はこうなる』と正しい情報を伝えた方がいいと思っている」と語った。

整備局河川計画課の山上直人課長は、慎重を期すようにとの県側からの要望について「要請があったとは承知していない」とし、公表せず資料を破棄したのは「あくまでも整備局の判断だ」と強調した。

九州豪雨では球磨川上流の市房ダムで緊急放流寸前まで水がたまり、流域住民からは川辺川の新たなダムについても緊急放流を不安視する声が出ている。蒲島郁夫知事は20年11月に県議会でダム容認を表明した際、「ダムの効果やリスクについての正しい理解を流域の皆様からも得られるよう、説明責任を果たす」と述べていた。【城島勇人、平川昌範】

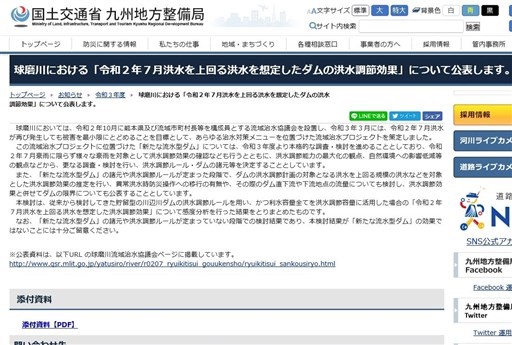

川辺川のダム、国が緊急放流巡る試算を公表 当初「破棄」と回答

2020年7月の九州豪雨の1.3倍以上の雨が降れば、川辺川ダムは緊急放流することになるという計算を九州地方整備局が行っていて、しかも、その計算結果を公表せず、破棄したという毎日新聞のスクープ記事を5月2日に掲載しました。

「「九州豪雨の1.3倍で緊急放流」 国が公表せず破棄 検討中のダム」(毎日新聞2021年05月02日)https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20210502k0000m040151000c

九州地方整備局はこれはまずいとみて、廃棄したはずの計算結果を急きょ発表しました。毎日新聞、熊本日日新聞、西日本新聞の記事を掲載します。

九州地方整備局http://www.qsr.mlit.go.jp/index.htmlの発表は

「球磨川における「令和2年7月洪水を上回る洪水を想定したダムの洪水調節効果」について」http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/bousai/gouukensho/sankousryou/sankousiryou-tyousetu.pdf

で見ることができます。

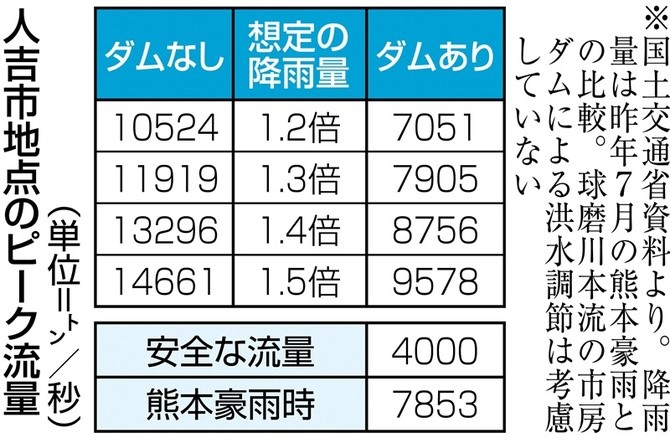

しかし、この発表を見ると、川辺川ダムがあってもかなり氾濫することになっており、川辺川ダムが本当に必要な治水対策なのかと思ってしまいます。

西日本新聞の二つ目の記事で九州大の小松利光名誉教授のコメントが記されていますが、小松氏は根っからの川辺川ダム推進論者で、2000年代の川辺川ダム住民討論集会でも会場からダム推進の意見を度々述べていました。

今回のような問題ならば、今本博健先生や大熊孝先生のコメントをなぜ取らないのか、記者の姿勢に強い疑問を持ちます。

川辺川のダム、国が緊急放流巡る試算を公表 当初「破棄」と回答

(毎日新聞2021/5/11(火) 19:14)https://news.yahoo.co.jp/articles/b662ba30f54981fb2ab48e68b2a286818e9052c3/images/000

川辺川ダムの水没予定地。予定地にあった民家は高台や村外に移転した=熊本県五木村で2020年11月19日、吉川雄策撮影

川辺川ダムの水没予定地。予定地にあった民家は高台や村外に移転した=熊本県五木村で2020年11月19日、吉川雄策撮影

2020年7月の九州豪雨被害を受けて国が熊本県の川辺川に建設を検討しているダムについて、国土交通省九州地方整備局が九州豪雨の1・3倍以上の雨が降れば異常洪水時防災操作(緊急放流)をすることになるとの試算を公表せず、資料を破棄していた問題で、整備局は11日、一転してホームページで試算を公表した。

整備局は取材に「当時の資料は破棄したが、その後に業務委託先のコンサルタント会社から出された報告書を基に今回の資料を作った」と説明した。

整備局は20年12月に流域の市町村長らに試算結果を示したが、流域住民を含む一般には公表していなかった。毎日新聞が関係文書を開示請求したところ、3月31日に「破棄した」と回答。一連の経緯を本紙が5月3日付で報道していた。

整備局が「参考資料」としてホームページで公表した文書は、09年に中止された従来の川辺川ダム計画と同規模のダムを造る前提で試算。九州豪雨の1・3倍以上の雨で緊急放流に移行し、緊急放流しなければ1・4倍の雨でダムの水があふれるとした。

整備局は試算結果を公表したことについて、取材に「データの整理ができたので公表した。報道とは関係ない」と答えた。

九州豪雨では球磨川が氾濫し、流域で50人が死亡。治水対策として事実上建設が決まった川辺川のダムについて、流域住民の間には「緊急放流で一気に水位が上昇して下流の被害が拡大する」との懸念が根強い。

京都大の今本博健(ひろたけ)名誉教授(河川工学)は「ダム建設の方向性が固まってから資料を出すのでは遅きに失しており、説明責任を果たしたと言えない」と批判。「緊急放流のデータは住民の不安をあおると考えて隠したのだろうが、逆に他にも隠していることがあるのではとの疑念を生むだけ。初めからオープンにして丁寧に説明すべきだった」と話した。【平川昌範、城島勇人】

「棄した」緊急放流の試算、一転公表 国交省、川辺川の流水型ダム

(熊本日日新聞 | 2021年05月11日 19:15) https://kumanichi.com/news/id225577 流水型ダムの「緊急放流」の試算について公表したことを知らせる九州地方整備局のホームページ

流水型ダムの「緊急放流」の試算について公表したことを知らせる九州地方整備局のホームページ

国土交通省九州地方整備局は11日、熊本県の球磨川支流の川辺川に建設を検討している流水型ダムについて、「資料を廃棄した」としていた異常洪水時防災操作(緊急放流)に関する試算を一転、公表した。

九地整が八代河川国道事務所のホームページで公表したのは、昨年12月の第2回球磨川流域治水協議会に先立ち、流域の市町村長らに示した資料を作った際の試算。資料自体は「最終的な意思決定に与える影響がない」として、協議会で公表しないまま終了後に廃棄したという。

資料では、新たなダムの洪水調節容量を現行の川辺川ダム計画に基づき1億600万トンと仮定した場合、昨年7月豪雨の1・3~1・5倍の雨量で「緊急放流」に移行すると示していた。

資料を巡っては行政文書の専門家から「適切に保存・公開して議論を喚起すべきだ」との声も上がった。

資料を廃棄した試算を、改めて公表したことについて九地整は「お示しできる準備が整ったため公表した。きちんとリスクを示していきたい」と説明。一方で「現行のダム計画を用いた仮定の試算だ」と強調した。今後は新たなダムの検討を進め、洪水調節効果と併せてダムの限界についても公表するという。(宮崎達也)

川辺川「ダムの限界」熊本豪雨の1.3倍 貯留型、初の試算結果公表

(西日本新聞2021/5/12(水) 10:56)https://news.yahoo.co.jp/articles/872624095b5935c6fc16173cf7eddb32db77d6b6

昨年7月の豪雨で氾濫した熊本県の球磨川流域の治水対策を巡り、国土交通省九州地方整備局は11日、熊本豪雨を超える洪水時に、最大支流の川辺川にダムがあった場合の効果と限界を示す試算結果を公表した。現行計画の貯留型ダムは熊本豪雨の1・2倍の降雨量まで持ちこたえる一方、1・3倍以上で緊急放流に移行するという。

九地整によると、川辺川ダムが緊急放流に移行する条件や下流域への影響を公表するのは、1966年に建設省(当時)が計画を発表して以来初めて。九地整は、検討中の流水型ダムについても「設計や洪水調節ルールが定まった段階でダムの効果と限界を公表する」としている。

試算は、現行計画の利水容量と洪水調節容量を合わせた1億600万トンを治水に使う設定。貯水量の8割の8800万トンに達した段階でダムへの流入量と同量を緊急放流する。

熊本豪雨の1・2~1・5倍の降雨量4パターンを想定したところ、いずれもダムが1億トン近く貯水し、減災効果はあるという。ただ、1・3倍になると、毎秒1083トンを緊急放流。1・4倍で同1733トン、1・5倍で同2724トンと放流量が増えていく。

熊本豪雨で広範囲に浸水した人吉市地点で、緊急放流時のピーク流量も解析。ダムがあったとしても、1・3倍の降雨量では熊本豪雨時を上回る同7905トンに達し、1・4倍で同8756トン、1・5倍で同9578トンとなるという。 (古川努)

ダムの限界知り備え可能に 川辺川・試算公表 識者「避難に活用を」

(西日本新聞2021/5/12 11:30 ) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/737174/

国土交通省九州地方整備局が11日に公表した川辺川ダムの「限界」の試算。どの程度の降雨量で緊急放流に移行し、下流にどんな影響を及ぼすのか、1966年の計画発表以来初めて数字で示された。検討中の「新たな流水型ダム」との比較はできないが、識者は「ダムの限界を理解することで、命を守る備えができる」と訴える。

国土交通省九州地方整備局が11日に公表した川辺川ダムの「限界」の試算。どの程度の降雨量で緊急放流に移行し、下流にどんな影響を及ぼすのか、1966年の計画発表以来初めて数字で示された。検討中の「新たな流水型ダム」との比較はできないが、識者は「ダムの限界を理解することで、命を守る備えができる」と訴える。

九地整は昨年7月の熊本豪雨後、県や流域市町村との治水協議で、川辺川ダムがあった場合に浸水範囲が減り、安全性が高まるとする「効果」を強調してきた。

一方、今回の試算が示したのは「限界」だ。熊本豪雨の1・2倍の降雨量までは、ダムの治水効果は最大限発揮されるが、1・3倍以上になると貯水の限界を迎え、流入量と同じ水量を下流へ流す「緊急放流」へと移行する。

さらに、1・5倍の豪雨が降った場合、緊急放流後に人吉市地点では、安全に流下できる流量の2倍以上が押し寄せることになるという。水位は急激に上昇し、逃げ遅れれば命に危険が及ぶ可能性もある。

九州大の小松利光名誉教授(防災工学)は「(熊本豪雨でも)線状降水帯が少しずれていれば1・5倍の降雨量はあり得た」と指摘し、「気候変動の影響で線状降水帯が大きくなっている。九州では、どの1級河川で起きてもおかしくない」と警鐘を鳴らす。

その上で「ダムはある程度の豪雨から命と財産を守る。限界を超えれば緊急放流するが、コントロールはできる。この仕組みを理解し、避難に生かすことが非常に大事」と訴える。 (古川努)