各地ダムの情報

計画決定から39年の川辺川利水事業、完了へ 「同意取得に違法性」、ダム水源案頓挫 対象3590→198ヘクタールに大幅縮小

川辺川ダムは2022年8月に流水型ダムとして事業を強引に推進することになりましたが、2008年には川辺川ダム中止の判断が示されました。

その判断の重要な要因となったのは、2007年の川辺川利水事業の休止です。同事業に対して「国はダムの水を押しつけるため無理やり農家の同意を集めた」と農家が提訴し、2003年、同意取得に違法性があったとする福岡高裁判決が確定し、事業はつまずきました。

その後、川辺川利水事業は規模を大幅に縮小して(対象3590→198ヘクタールに大幅縮小)、川辺川からの取水を断念し、井戸やファームポンド(貯水槽)の整備で対応することにして続けられてきました。

この川辺川利水事業の完工式が2023年1月21日に開かれました。それらの記事を掲載します。

迷走続けた大型公共事業、翻弄された地元農家 計画決定から39年の川辺川利水事業、完了へ 「同意取得に違法性」、ダム水源案頓挫 対象3590→198ヘクタールに大幅縮小

(熊本日日新聞 2023年1月21日 12:29) https://kumanichi.com/articles/921539

(写真)人吉市上原田地区の農地でホウレンソウを収穫する尾﨑正光さん。川辺川利水事業が大幅縮小して収束することを残念がる=18日、同市

(写真)川辺川利水事業で人吉市上原田地区に整備されたファームポンド=20日、同市

人吉球磨の農地に農業用水を送る計画で始まった国営川辺川総合土地改良事業(利水事業)の関連工事が3月で完了する。計画決定から39年。対象面積3590ヘクタールだった大型事業は旧川辺川ダムを水源とするか否かで迷走した末、198ヘクタールに大幅縮小して収束を迎えた。待ち望んだ水を喜ぶ農家がいる一方、「事業が縮小せず早く実現していれば、地域の農業はもっと発展したはず」とため息をつく関係者もいる。

「ようやく安定した水が手当てされ、安心して営農できる」。あさぎり町須恵の農地でナシやカキを作る男性(62)は、利水事業で水が確保されたことに安堵[あんど]の表情を浮かべる。

九州農政局川辺川農業水利事業所(人吉市)によると、対象農地は人吉球磨6市町村で造成、区画整理した34団地・計198ヘクタール。川辺川からは送水せず、地下水をくみ上げる井戸とファームポンド(貯水槽)を各14カ所に整備し、総事業費は約252億円の見込み。

当初計画は農水省が1984年に決定。国交省が建設する川辺川ダムから幹線水路で広く送水する計画だった。後に減反など農業情勢の変化を背景に計画変更した際、「国はダムの水を押しつけるため無理やり農家の同意を集めた」と農家が提訴。2003年、同意取得に違法性があったとする福岡高裁判決が確定し、事業はつまずいた。

国は面積を狭めて計画を作り直すため、県や市町村、農家団体との「事前協議」を重ねたが、ダムを水源とするかどうかで難航し、07年度に事業を休止。その後、ダムに依存せず川辺川から取水する案も、地元で合意に至らなかった。国は18年、農業用水を送る計画を廃止し、既に造成などを終えた農地にだけ代替水源を整備する計画に大幅縮小した。

水を待ち続けた農家は翻弄[ほんろう]され、高齢化した。人吉市上原田地区では02年にいち早く貯水槽が整備され、モデル事業として貯めた井戸水を一部エリアに給水してきたが、地区の大半は事業縮小で対象から外れた。

「時間がかかりすぎた。農業をやめた者もいる。早く水が来ていれば希望を持って続けられたはず」。同地区でホウレンソウなど野菜を手がける尾﨑正光さん(82)は歯がみする。自身の農地も一部を除いて対象から外れ、代わりに県営事業での送水を待つという。

かつて6市町村でつくる事業組合(解散)の組合長を務めた内山慶治山江村長も表情は晴れない。「ダム建設反対の動きも絡み、事業が進まなかったことは残念。川辺川から送水できていれば、一帯の農業は大きく変わっていただろう」

事業休止でいったん閉じた川辺川農業水利事業所は15年に再開され、事業完了へ作業を進めてきた。「整備した給水設備が地域の農業振興に寄与すると期待している」と担当者。同事業所は3月末で撤退する。(中村勝洋)

計画決定から39年、国営川辺川利水事業が完工式 熊本県あさぎり町

(熊本日日新聞 2023年1月21日 12:32)https://kumanichi.com/articles/922711

(写真)国営川辺川総合土地改良事業の完工式であいさつする宮﨑敏行九州農政局長=21日、あさぎり町

人吉球磨6市町村の農地に農業用水を手当てする国営川辺川総合土地改良事業(利水事業)の完工式が21日、あさぎり町の商工コミュニティセンター・ポッポー館であった。当初3590ヘクタールだった対象面積は198ヘクタールに大幅縮小され、事業は3月に完了する。

式には農水省や6市町村の関係者ら約100人が出席。宮﨑敏行・九州農政局長が「地域の農業がさらに発展し、豊かな農村社会が形成されることを祈念する」とあいさつし、事業経過が報告された。

農水省は1984年の当初計画で旧川辺川ダムからの送水を見込んでいたが、計画変更手続きを巡り農家が起こした訴訟で敗訴。その後、新たな計画策定も難航し、地元で合意に至らなかった。18年、農地に送水するかんがい事業は廃止。対象面積を198ヘクタールに大幅縮小し、井戸やファームポンド(貯水槽)を整備した。総事業費は約252億円の見込み。(中村勝洋)

川辺川利水完了 地元複雑…完工式 着手から40年、大幅縮小「当初計画の10分の1満たず」

(読売新聞2023/01/22 08:13) https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20230122-OYTNT50007/

熊本県南部の6市町村に農業用水を供給する国の川辺川利水事業が今年度末で完了する。水源となるはずだった川辺川ダムの建設が中断し、利水事業はダム計画と切り離されて大幅に縮小された。事業開始から約40年がたち、総事業費は250億円を超える見通し。地元では21日、完工式があり、出席者は複雑な思いを巡らせた。(内村大作)

「(規模は)当初計画の10分の1に満たない。うれしさは3割で、7割は残念な思い」。同県あさぎり町で開かれた式で謝辞を述べた森本完一・錦町長は終了後の取材に、そう悔しさをにじませた。

利水事業は、農林水産省が1983年に着手した。人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、相良村、山江村が対象。当初の計画では、川辺川ダムを水源として農業用の水路網を整備する用排水事業や農地造成などで3590ヘクタールに水を送る予定だった。

しかし、対象面積を縮小する計画変更の有効性を巡り、一部農家が起こした訴訟で、2003年に国側が敗訴し、事業は事実上の休止に追い込まれた。その後、農水省はダムを活用した利水事業から離脱。ダム以外の水源を模索したが地元の合意が得られず、18年に計画を大幅に縮小した。新たな計画では対象面積が198ヘクタールに絞られた。対象農家も約4000人から約330人まで減少。完成した農地に水を供給するのはダムではなく、掘削した14か所の井戸となった。総事業費は252億円という。

あさぎり町で梨を栽培する五嶋政一さん(74)は暫定の井戸では水量が足りず、農家同士で水を譲り合ってきた。この日、受益農家でつくる土地改良区の副理事長として式に出席した後、「梨をつくるための必要な水量はようやく確保できた。けじめはついたが、ダムの水が来ると聞いてから何十年もかかった」と複雑な心境を語った。

利水に揺れた40年の歴史に幕 川辺川総合土地改良事業が完工式 あさぎり /熊本

(毎日新聞熊本版 2023/1/22)https://mainichi.jp/articles/20230122/ddl/k43/040/230000c

(写真)地元国会議員や知事らも参加した事業の完工式

熊本県南部の人吉球磨地方に農業用水を供給する「国営川辺川総合土地改良事業」の完工式が21日、同県あさぎり町であった。1983年に事業に着手したが、反対派農家が起こした訴訟で2003年に国が敗訴。建設予定だった川辺川ダムからの取水を断念し、井戸など代替水源施設の整備を続けてきた。農業利水の在り方を巡って揺れた事業は40年の歴史に幕を閉じた。

完工式は、あさぎり町商工コミュニティセンターであり、蒲島郁夫知事や地元国会議員、市町村関係者ら約100人が出席した。宮崎敏行・九州農政局長は式辞で「整備された農地と施設が適切に利用され、豊かな農村社会が形成されるよう祈ります」と述べた。

40年に及ぶ事業の中で節目となったのが、国の計画に地元農家864人がノーを突きつけた川辺川利水訴訟だった。原告農家の主張を認めた2003年の福岡高裁判決をきっかけに、計画はいったん白紙へ。原告団長の茂吉(もよし)隆典さん(78)=熊本県相良村=に聞いた。

「水は必要だ。でもダムの水はいらない」というのが私たちの訴えだった。さらに農家をだまして、亡くなった人の計画同意の印鑑まで集める国のやり方に反発したのが出発点だった。水源井戸の確保など水が必要な農家に国が最後まで対応した点は評価したい。ただ、事業に伴う高額な農家負担や後継者難などを考えれば、当初の事業実施は難しかったと思う。

球磨川の市房ダムの基本的な問題点

カテゴリー:

10月21日、球磨川流域の市民団体が、9月の台風14号に伴う大雨で水位が上昇した県営市房ダムの危険性や、流水型川辺川ダムの環境への影響について見解を示すように、熊本県に申し入れを行いました。その記事を掲載します。

市房ダムの基本的な問題点をあらためて下記に整理しておきます。

市房ダム、危険性説明を 市民団体が県に申し入れ

(熊本日日新聞 2022年10月24日 10:57) https://kumanichi.com/articles/833328

県営市房ダムの危険性や流水型ダムの環境への影響を示すよう県に申し入れる市民団体=21日、県庁

人吉市の「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」など3市民団体は21日、9月の台風14号に伴う大雨で水位が上昇した県営市房ダム(水上村)の危険性や、国が建設を計画する流水型ダムの環境への影響について見解を示すよう、県に申し入れた。

市房ダムによる洪水調節で、大雨時に多良木地点で約0・9メートル、人吉地点で約0・2メートル水位を下げたとする県の説明に対し、「効果ばかり言っているが、ダムが満水になって放流量が流入量を上回った場合のリスクについても説明すべきだ」と指摘した。

台風後、球磨川流域の樅木ダム(八代市泉町)や幸野ダム(湯前町)下流では水の透視度が低かったとする調査結果を示して「ダムは大量の土砂や粘土をため込んで川の濁りを長期化させる」と主張し、流水型ダムが「清流を守る」とする根拠の説明も求めた。(元村彩)

市房ダムの基本的な問題点

(1)球磨川の洪水位の低減に対する寄与はかなり小さい

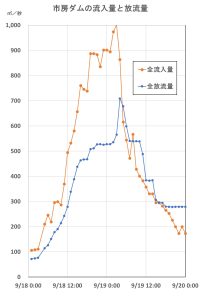

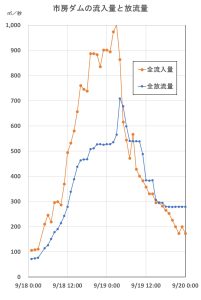

今年9月中旬の台風14号に伴う大雨により、市房ダムで9月19日3時から緊急放流が行われました。

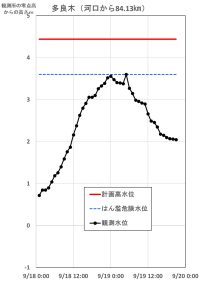

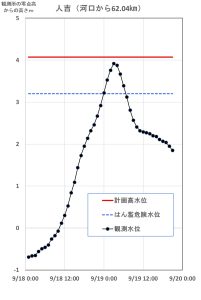

下記のグラフは国交省と熊本県のデータを使って、市房ダムの流入量・放流量、および市房ダム下流の球磨川の当時の水位の時間変化を見たものです。、

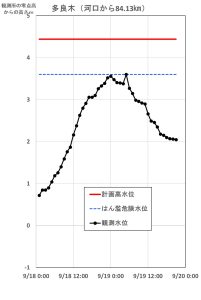

市房ダムより約9㎞下流の球磨川・多良木地点では、緊急放流の影響で5時頃に水位が少し上がりましたが、

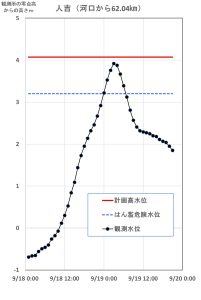

中流の人吉地点では、緊急放流の影響は明確ではなく、むしろ球磨川流域の降雨によって、水位がかなり上昇しました。

このように流域面積が小さい市房ダムの球磨川への影響は元々小さなものであって、人吉あたりではその治水効果をほとんど期待できません。市房ダムは、球磨川の洪水位低減に対する寄与はかなり小さいダムなのです。

(西日本新聞2020/8/12)

(西日本新聞2020/8/12)

2022年9月18~19日の球磨川の観測水位と市房ダムの流入・放流量の時間変化 (国交省と熊本県のデータを使って作成)

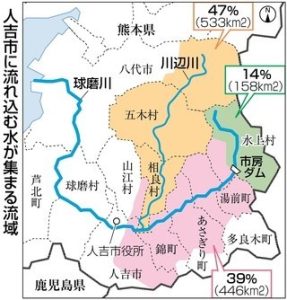

流域面積 市房ダム158㎢ 多良木250㎢ 人吉1137㎢ (市房ダムは河口から約93㎞)

(2)緊急放流時のダム直下での氾濫が心配される市房ダム

市房ダムはむしろ、緊急放流時のダム直下での氾濫が心配されるダムです。

2020年7月の熊本県の球磨川豪雨では、熊本県営市房ダムが緊急放流寸前のところまでいきました。

その様子を記録した管理所長のメモの内容を伝える記事があります。https://suigenren.jp/news/2021/07/04/14774/

「やばい…280m超える」寸前で回避された緊急放流、緊迫の所長メモが歴史公文書に

(読売新聞2021/06/29)

この記事を読むと、市房ダムは、線状降水帯の停滞がもう少し長ければ、洪水のさなかに水害の危険性を高める緊急放流せざるをえなかったことがわかります。

熊本県は2022年6月から、球磨川上流の県営市房ダムについて、降雨によってダムの貯水容量が半分ほどになった段階で新たに警戒情報を出し、緊急放流せざるを得なくなる事態に備えて、下流域の住民に早めの避難行動を促す運用を始めると発表しました。https://suigenren.jp/news/2022/05/30/16290/

しかし、下流を水害から守るために設置されたはずのダムによって、下流住民はダムからの緊急放流に備えて避難行動をしなければならなくなったのですから、まったくおかしな話です。

ダムがなければ、ダムを前提としない河川改修が行われてきたはずですが、ダムがあるためにそれが行われないため、下流住民は危険にさらされるのです。ダムを前提とした河川行政に終止符を打つべきです。

(3)市房ダムの環境への影響(ダム下流河床の軟岩露出)

下記の写真は15年以上前の写真ですが、市房ダム下流の球磨川の河床を撮影したものです。市房ダムによって土砂の供給が遮られたため、市房ダム下流の河床は侵食が進んで、軟岩が露出しており、河川環境が悪化しています。ダムによる軟岩露出は、河床掘削による軟岩露出とは異なり、土砂の供給そのものを永続的に大幅にカットしてしまうから、何年経っても軟岩の上に砂礫が堆積していくことはありません。市房ダムができてから、軟岩が露出した状態が続いているのです。

なお、市房ダムは1970年3月完成で、貯水容量4020万㎥、発電容量2880万㎥、洪水調節容量630~1830万㎥のダムです。

計画堆砂量510万㎥に対して2019年度末の実績堆砂量が499万㎥にもなっています(国交省の開示資料による)。

市房ダムは2022年8月策定の球磨川水系河川整備計画により、再開発が計画されていますが、上記(1)、(2)、(3)の基本的な問題点を踏まえれば、むしろ撤去を計画すべきダムなのです。

2022年9月の台風14号では九州地方と中国地方の9ダムで緊急放流

今年(2022年)9月18~20日の台風14号では九州地方と中国地方の9ダムで緊急放流が行われました。

1 緊急放流を行ったダム

事前にダムの水位を下げる事前放流を行ったダムは国土交通省のHPに載っているのですが

(「台風第14号による被害状況等について(第11報)」https://www.mlit.go.jp/common/001514738.pdf 事前放流を実施 128ダム(うち、利水ダム77))、

氾濫を起こす危険性がある緊急放流を行ったダムについてはその情報が国土交通省本省のHPには掲載されていません。

そこで、国交省の河川環境課流水管理室に聞きました。

次の9ダムでした。

九州地方

○ 市房ダム(球磨川水系、熊本県)

○ 松尾ダム(小丸川水系、宮崎県)

○ 渡川(どかわ)ダム(小丸川水系、宮崎県)

○ 綾北ダム(大淀川水系、宮崎県)

○ 立花ダム(一ツ瀬川水系、宮崎県)

○ 祝子(ほうり)ダム(五ヶ瀬川水系、宮崎県)

○ 北川ダム(五ヶ瀬川水系、大分県)

中国地方

○ 向道ダム(錦川水系、山口・広島県)

○ 小瀬川ダム(小瀬川水系、山口・広島県)

九州地方の7ダムの緊急放流は九州地方整備局のHP https://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/bousai2209220201%281%29.pdf に掲載されましたが、中国地方整備局のHPには見当たりませんでした。

ダムの恐ろしさは計画規模を超える洪水が来ると、調節機能を失ってしまって緊急放流を行うことです。

ダム下流はダムの洪水調節を前提とした治水計画になっているので、氾濫の危険性が高まります。特にダム直下の住民は緊急放流で命の危険にさらされることになります。

2018年7月の西日本豪雨では愛媛県・肱川の野村ダムと鹿野川ダムが緊急放流を行い、深刻な洪水被害を引き起こしました。野村ダムの下流では、ダムの放流により、5人が死亡し、約650戸が浸水しました。鹿野川ダムの下流でもダムの放流により、3人が死亡し、約4600戸が浸水しました。

今年9月の台風14号では幸いなことに9ダムの緊急放流で人の命が奪われることはなかったようですが、ダム緊急放流の恐ろしさを伝えるニュースが流れました。

2 球磨川・市房ダムの緊急放流

国土交通省八代河川国道事務所が9月29日に次の発表を行い、NHKが下記の通り、報じました。

その要点は、9月の台風14号において市房ダムの緊急放流を1時間遅らせたことにより、市房ダムに最も近い多良木町の観測所では氾濫危険水位を38センチ上回るところ、氾濫危険水位を超えなかったということです。

球磨川流域住民のダムへの不信感に対応するため、市房ダムが効果を発揮したことを伝えることを目的にした発表のようです。

しかし、果たしてどうでしょうか。

下記のグラフは国交省と熊本県のデータを使って、多良木、人吉の当日の水位、および市房ダムの流入量・放流量の時間変化を見たものです。、

市房ダムより約9㎞下流の球磨川・多良木地点では、緊急放流の影響で5時頃に水位が少し上がっただけでした。

中流の人吉地点では、緊急放流の影響は明確ではなく、球磨川流域の降雨によって、水位がかなり上昇しました。

流域面積が小さい市房ダムの治水効果は元々小さなものであって、人吉あたりではほとんど期待できません。市房ダムはむしろ、緊急放流時のダム直下での氾濫が心配されるダムです。

ダムを前提としない河道整備をきちんと行うことに力を注ぐべきです。

令 和 4 年 9 月 2 9 日 八代河川国道事務所 熊本県

台風第14号洪水における市房ダムの効果について《速報値》 http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/news/r4/20220929kisya.pdf

球磨川上流の市房ダム 緊急放流遅らせ下流の水位上昇抑える

(NHK熊本放送局2022/09/29 09:52) https://www3.nhk.or.jp/lnews/k/kumamoto/20220929/5000017111.html

今月中旬に熊本県に接近した台風14号に伴う大雨を受け、球磨川の上流にある市房ダムで行われた「緊急放流」について、国などが分析したところ、県が当初の予定よりも1時間放流を遅らせたことで、氾濫危険水位を超えることなく下流の水位を抑えられたことがわかりました。

今月18日から19日にかけて熊本県に接近した台風14号の影響で、球磨川上流にある水上村の市房ダム周辺では、おととしの記録的な豪雨を上回る雨が降って大量の水がダムに流れ込み、27年ぶりに緊急放流が行われました。

緊急放流は、放流を段階的に増やし、最終的にはダムに流入する水と同じ程度の量を流す緊急的な操作で、たまった水を一気に流すわけではありませんが、下流の水位が増すため、雨量などに応じた調整が必要とされます。

県は当初、市房ダムの緊急放流について今月19日の午前2時から行う予定でしたが、下流の水位が上昇していたことなどから、1時間遅らせて午前3時に放流を始めました。

この判断について、国と県が分析したところ、市房ダムに最も近い多良木町の観測所では、緊急放流を当初の予定通りに実施していた場合、氾濫危険水位を38センチ上回る3メートル98センチまで水位が上昇したとみられるということです。

緊急放流を1時間遅らせた結果、観測所の水位は氾濫危険水位を超えず、水位の抑制につながったとみられるということです。

2022年9月18~19日の球磨川の観測水位と市房ダムの流入・放流量の時間変化 (国交省と熊本県のデータを使って作成)

流域面積 市房ダム158㎢ 多良木250㎢ 人吉1137㎢ (市房ダムは河口から約93㎞)

最高裁、人権侵害認めず 石木ダム工事継続差止訴訟

カテゴリー:

2022年9月16日付で、最高裁は石木ダム工事継続差止訴訟上告審で「上告・上告受理申立 却下」を決定しました。

人権侵害・憲法違反を認めない、いわゆる「三行(みくだり)決定」です。

最高裁がこれほど酷い石木ダム事業の実態を直視できずに、人権擁護の立場に立てないのは何故か? 深刻な問題です。

「最高裁決定」とマスコミ報道を下記に掲載しましたので、参照願います。

2022年9月16日 決定

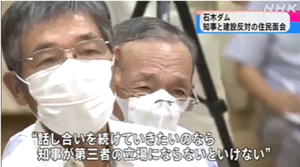

石木ダム 必要性で平行線 大石知事4度目の面会 住民側、利水の議論提案

9月7日の夜、石木ダム水没予定地の反対住民約20人と大石賢吾・長崎県知事の4度目の話し合いが行われました。その記事、ニュースを掲載します。

大石知事は「住民の心にひっかかっているものをひもときたいが、どこまで解消できるかは難しい」と述べていますが、必要性が皆無の石木ダムを中止することしか、解消の道はありません。

話し合いは今後も続けられる見込みで、住民側は、次回は利水について議論するよう提案しています。

9月7日午後には「石木川の清流とホタルを守る市民の会」が県への申し入れを行いました。そのニュースも掲載します。

石木ダム 必要性で平行線 大石知事4度目の面会 住民側、利水の議論提案

(長崎新聞2022/09/08)https://nordot.app/940421464862310400?c=39546741839462401

知事(右奥)にダム建設への不満を訴える住民=川棚町東部地区コミュニティーセンター

知事(右奥)にダム建設への不満を訴える住民=川棚町東部地区コミュニティーセンター

大石賢吾知事は7日、長崎県と佐世保市が石木ダム建設を計画している東彼川棚町を訪れ、水没予定地で暮らす反対住民約20人と意見を交わした。「ダムは必要」とする大石知事と、「必要ない」と主張する住民側の意見は、約2時間半にわたって平行線をたどった。

両者の面会は、初めて対面で話し合った8月10日以来4度目。前回、住民側から出された治水、利水両面での質問に対し、大石知事らが県の主張を繰り返したが、住民側は「ダムありきの回答だ」と反発。知事が県民の安全を守る行政の責務として「ダムは必要だと考えている」と答えると、岩下和雄さん(75)は「本当に必要か、これから話し合うんじゃないのか。最初から必要と言うのなら、すぐにでも行政代執行すればいい」と突き放した。

若い男性参加者は、これまでの強制測量や強制収用を挙げ、知事に「県の解決手法は何十年にわたって強権的で、問題を長引かせてきた。今までと同じような手法では全く解決しない。それを踏まえてこの問題と向き合ってもらいたい」と注文をつけた。

住民側は、資材価格の高騰などで当初の予定から建設費が膨らみ、ダムの目的の一つである佐世保市の水道料金も上がるはずだと主張。次回は利水について議論するよう提案した。

終了後、石丸勇さん(73)は「知事は何も勉強せずに必要と言っている。パフォーマンスとしか思えない」とばっさり。知事は「皆さんの心にひっかかっているものを丁寧に解いて、必要性についての疑問に明確に答えていきたい」と述べた。

石木ダム建設巡り話し合い 住民と知事、またも平行線 /長崎

(毎日新聞 2022/9/9) https://mainichi.jp/articles/20220909/ddl/k42/040/387000c

県が川棚町に建設を進める石木ダムを巡り、大石賢吾知事とダム建設に反対する水没予定地に暮らす13世帯の住民の話し合いが7日夜、同町東部地区コミュニティーセンターであった。

治水、利水両面からダムは必要とする基本姿勢を示す大石知事に対し、住民はダム建設を前提とした話し合いに意味はないと反発。やり取りは平行線をたどったが、今後も話し合いの場を持つことでは一致した。

8月10日に面会した際に出た住民の意見、疑問に答えるために開き、約20人が参加した。

県と住民が交わした覚書を守らずに工事を進めている▽ダム検証の審議の場で住民の意見を聞かない――などの住民の意見に対し、大石知事は「(ダム建設に理解を得た水没予定地住民の)8割の方々の思いを受け止める必要がある」「審議の構成は関係自治体である県、佐世保市、川棚町、波佐見町の4者が対象」と回答した。

また「渇水、洪水から県民の安全、安心を確保するのが行政の務め。工事中断はできない」としたことから住民は反発。「ダムありきの回答ばかり」と批判が噴出した。

面会後、大石知事は「住民の心にひっかかっているものをひもときたいが、どこまで解消できるかは難しい」と語った。【綿貫洋】

【長崎】石木ダム 大石知事と反対住民が意見交換

(長崎文化放送2022年09月08日) https://www.ncctv.co.jp/news/105825.html

(映像)

(映像)

長崎県と佐世保市が東彼・川棚町に計画する石木ダムの建設をめぐり大石知事は7日夜、ダムの水没予定地で暮らす「反対住民」と対面で2度目の話し合いをしました。

大石知事と「反対住民」の面会は3月以降4回目で、対面での話し合いは8月10日以来2度目です。

今回は、前回の話し合いで住民側から出た意見や質問に知事が回答する形で行われましたが、住民側は知事の「ダムありき」の姿勢に反発しました。

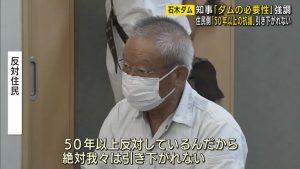

反対住民からは「50年以上反対しているんだから我々は引き下がれない」「私たちの意見を聞いて心が動いたらもしかしたらダムを中止にするかもしれませんとか一言くらい言ったらどうですか」「実現可能な解決策があると思うんです。そこを知事の判断で今後この問題を解決に向けて進めてもらいたい」などの意見が出ました。

大石知事は「しっかりダムの必要性について納得なのか、しょうがないかと思っていただけるのか、ぜひ必要だと思っていただけるのか、ダムを完成させるということについてご理解を頂けるのがやはり最後の着地点」と話しました。

知事は「反対住民」との話し合いは継続したいとしています。

【長崎県】石木ダム 大石 知事と地元住民2度目の意見交換

(テレビ長崎2022年9月8日 午後0:05)https://www.fnn.jp/articles/-/414345

長崎県川棚町の石木ダム建設をめぐり、大石 知事は7日夜、2度目となる反対住民との意見交換にのぞみました。

7日、川棚町で開かれた石木ダムをめぐる意見交換です。

「ダムの必要性」を前面に出す大石 知事に、出席した地元住民約20人が強く反発しました。

ダム予定地の住民 岩下 和雄 さん 「(行政)代執行も、ダムの必要性もあるとなると話し合いをする必要がなくなる」

住民側は川棚川の改修工事の「治水効果」やダム予算が大幅に膨れ上がる恐れなどを質した一方、根拠が明確ではない過去の説明資料を示しました。

行政への不信感は根強く、知事に「行政代執行」か「話し合いの継続」か選択を迫る場面もありました。

大石 賢吾 知事 「ダムを完成させることを理解してもらうことが最後の着地点だと思う」

大石 知事は話し合いによる解決を目指していますが、住民側との意見の対立は決定的です。

(映像)

(映像)

石木ダムをめぐり 大石知事と反対住民が面会

(NHK長崎放送局2022年9月8日)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20220908/5030015930.html?fbclid=IwAR2o8UCg1eEyCgGB4SP6viEta1zaCIL8h05x3yvOqMRspPBwad0sdCDQrZs

川棚町で建設が進む石木ダムをめぐって、長崎県の大石知事と建設に反対する地元住民が7日、面会しました。

川棚町で建設が進む石木ダムをめぐっては、県は、建設に必要なすべての用地の収用を終え、家屋の撤去などを伴う行政代執行の手続きに入れるようになった一方、地元住民などによる反対運動が続いています。

こうした中、7日、町内のコミュニティセンターで長崎県の大石知事とダム建設に反対する地元住民が4度目の面会を行いました。

はじめに大石知事は、先月の面会の際に住民側から寄せられたダム建設の経緯や、住民に対してのこれまでの県の対応などに関する意見に回答し、この中では石木ダムの必要性や、県としてダムの早期完成を目指す考えを改めて説明しました。

一方、住民側からは再び利水や治水の面からダムの必要性に対して疑問の声が上がったほか「最初から『ダムが必要だ』というのなら話し合いをする必要はないのではないか」とか「話し合いを続けていきたいのなら、知事が第三者の立場にならないといけない」などの意見が相次ぎました。

これに対して大石知事は「話し合いは継続させてもらいたいが、いただいた意見をしっかり踏まえてどういった形で話し合いができるか相談させてほしい」と述べ、今後も住民との面会を継続していく考えを示しました。

(映像)

(映像)

【長崎】石木ダム建設で話し合い 反対住民から知事に厳しい声

(NIB長崎国際テレビニュース2022/9/8(木)12:14) https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/nib/region/nib-news106id8jl0q5xlyir3sg-html

川棚町で進められる石木ダム建設について大石知事と反対住民との2回目の話し合いが7日行われた。

話し合いでは、先月の1回目で出た反対住民からの意見や質問に大石知事が回答。これに対し、住民側は「知事の回答は建設を前提としている」と反発し、「ダムの必要性を議論しないのであれば、話し合いは続けられない」という厳しい声が上がった。

大石知事は「行政の立場として必要ということを言っている何とか話し合いを継続していきながら形を作っていくことがまずは必要」と説明した。

話し合いは今後も続く見込みで、住民側は、次回は利水について議論するよう提案している。

石木ダムは必要?市民団体が公開討論会を求め申し入れ【長崎県】

(テレビ長崎2022年9月7日 水曜 午後6:27) https://www.fnn.jp/articles/-/414145

(映像)

(映像)

長崎県と佐世保市が建設を進める東彼・川棚町の石木ダムについて、建設に反対する市民団体が、ダムの必要性を問う公開討論会の開催などを大石 知事に申し入れました。

申し入れしたのは、石木ダムの建設に反対する住民の支援や、石木川周辺の環境保全などに取り組む市民団体です。

県と佐世保市が進める東彼・川棚町の石木ダムは、川棚川の洪水対策や佐世保市の水源確保などを目的としています。

大石 知事は8月、建設に反対する住民と面会し意見を交わしていますが、ダムの早期完成を目指す方針は変わっていません。

一方、市民団体は2021年と2020年、長崎市内でのべ千人あまりにアンケート調査を行っていて、その結果9割以上の人が「ダムは不要」と答えたということです。

市民団体は7日、大石 知事と県民などが改めてダムの必要性について意見を交わす場を設けることなどを求めました。

石木川の清流とホタルを守る市民の会 西中 須盈 代表世話人 「人口も減って水の需要もずっと減っている。そういうことを考えると、どうしても納得いかない。なぜここまで強引に県が進めるのか」

大石 知事は、これまでに建設反対の住民からも公開討論会開催の提案を受けていますが、実施については明言を避けています。

知事は、7日夜も川棚町で住民と面会する予定です。