各地ダムの情報

石木ダム 代執行か対話か 長崎県収用委「宅地明け渡し」裁決

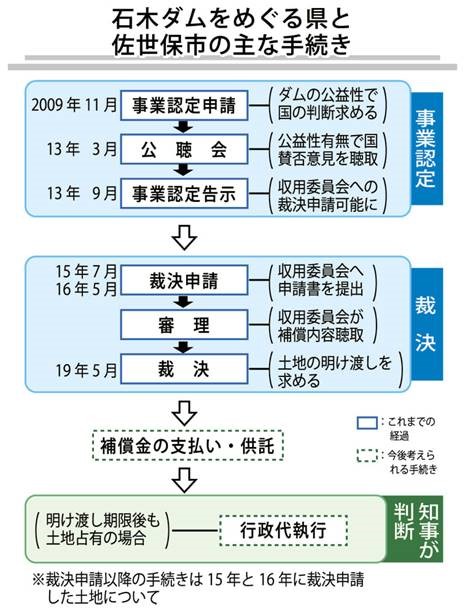

長崎県収用委員会が石木ダム反対地権者の宅地を含む計約12万平方メートルの収用裁決を出したことについて、西日本新聞の記事を掲載します。

記事の中で、「佐世保市では今でも2年に1度のペースで給水制限が検討され」とありますが、これは事実ではありません。佐世保市では最近では12年前の2007年度に冬期渇水がありましたが、給水圧の調整で対応できる程度のものであって、市民生活への影響はほとんどありませんでした。その後、3回ほど、渇水対策本部ができたことがありましたが、それだけで終わっています。そのようなことは他都市でもよくあることです。

とにかく、佐世保市は水需要の減少傾向が続いて、今は水需給が十分に余裕のある状態になっており、石木ダムは佐世保市にとって無用の長物です。

石木ダム 代執行か対話か 長崎県収用委「宅地明け渡し」裁決

(西日本新聞2019/6/2 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/515110/

(写真)石木ダム建設予定地。県道の付け替え工事が進むが、本体は未着工だ=3月、長崎県川棚町(本社ヘリから)

(写真)石木ダム建設予定地。県道の付け替え工事が進むが、本体は未着工だ=3月、長崎県川棚町(本社ヘリから)

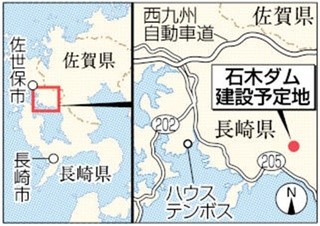

長崎県と佐世保市が治水と利水を目的に同県川棚町に建設を計画する石木ダムについて、県収用委員会は5月21日付で反対地権者の宅地を含む計約12万平方メートルの明け渡しを命じる裁決を出した。裁決書は近く地権者らに通知され、ダム建設に必要な用地の収用が可能になる。だが、行政が住民との信頼を築けないまま事業採択から44年が経過し、水事情も変化した。明け渡しに応じない場合、県が行政代執行に踏み切るには慎重な判断が求められる。

長崎県と佐世保市が治水と利水を目的に同県川棚町に建設を計画する石木ダムについて、県収用委員会は5月21日付で反対地権者の宅地を含む計約12万平方メートルの明け渡しを命じる裁決を出した。裁決書は近く地権者らに通知され、ダム建設に必要な用地の収用が可能になる。だが、行政が住民との信頼を築けないまま事業採択から44年が経過し、水事情も変化した。明け渡しに応じない場合、県が行政代執行に踏み切るには慎重な判断が求められる。

総貯水量548万トンの石木ダムは全国的には「小規模」に当たる。推進する行政と反対住民の対立が長引くことで注目を集める、という特殊な事情がある。

県と佐世保市は、大雨時に貯水機能を果たすことで「洪水被害を軽減できる」(県河川課)との立場。過去に43時間の断水を2度経験した佐世保市では今でも2年に1度のペースで給水制限が検討され、利水面でも有益と指摘する。

一方、予定地を流れる石木川が注ぐ川棚川流域では1990年7月以降に水害はない。利水についても反対住民は「人口減で水需要は減少する」と主張。予定地内の67世帯のうち13世帯が移転を拒み、県は2009年に収用を選択肢の一つとして手続きに入った。

明け渡しの期限や補償額が示された裁決書は、週明けにも地権者らに届く見通し。応じなければ、県は家屋撤去などを伴う行政代執行が可能となる。対話による解決を目指すのか、反対住民の排除に乗り出すのか、判断は中村法道知事に委ねられる。

■ ■

かつて知事の熱意が住民を動かした事例もある。大村湾に浮かぶ箕島を開発して生まれた長崎空港。計画が明らかになった1969年、農地を奪われる島民は反発したが、知事だった久保勘一氏(故人)は島に乗り込んで説得。任意交渉で手厚い補償を示し、移転同意を取り付けた。

世界初の海上空港として開業した75年は、石木ダムが国から事業採択された年でもある。後継知事の高田勇氏(故人)は住民の反対を押し切って82年に機動隊を投入、強制的に測量したことで反発が強まったとされる。

記録が残る2007年度以降、国土交通省関連の事業で行政代執行に至ったのは14件。福岡県は15年に東九州道の予定地内にあるミカン農園の代執行に踏み切ったが、石木ダムのように人が暮らす地域では「聞いたことがない」(国交省土地収用管理室)という。

■ ■

「後戻りできない」とされる公共事業。中止すれば既に費やした税金が無駄になるとの批判を浴びる。石木ダムの事業費285億円のうち、移転に同意した地権者への補償費などを含め、18年度末現在の執行率は54・6%。県内選出の国会議員は「いまさら引き返すのは無理だ」とみる。

国から県に出向経験のある官僚の一人は、規模の小さな石木ダムを「沼のようなもの」と表現。たとえ完成しなくても地元への治水、利水面での影響は「限定的」としつつ、各地の他のダム事業への余波を懸念する。ダム開発に反対する市民らでつくる「水源開発問題全国連絡会」(横浜市)の遠藤保男共同代表は「地方だけではなく、国を巻き込む問題になっていることで、引き返せなくなっている」と指摘する。

難問に直面する知事をベテラン県議はこう案じる。「長い年月とコストをかけて進めてきた。現職知事が計画をパーにするのは不可能だが、強行すれば相当な傷を負う」

■過去の教訓生かせ

浜本篤史東洋大教授(開発社会学)の話 土地収用制度は買収交渉の長期化を避けるためにも必要で、否定すべきではない。ただ、石木ダムは計画立案から40年以上が過ぎており、社会情勢の変化が大きく、このタイミングで収用に踏み切ることへの疑問は拭えない。「水没予定地」の住民として翻弄(ほんろう)された人たちの精神的苦痛が過小評価されていることも問題だ。宙に浮く事業の解決努力が求められる一方、「予定地住民による事業者への信頼」「公共性に対する社会の合意」を欠いたままで収用に突き進めば、過去のダム問題の教訓や近年の公共事業見直し議論を踏まえていないことにもなる。

【ワードBOX】石木ダム

1975年に国から事業採択されたが住民の反対で工事が進まず、長崎県は本年度初めてダム本体の建設費を計上した。現在の完成目標は2022年度。水没する県道の付け替えに必要な農地は15年に収用の裁決が出されたが、県は代執行を見合わせている。住民らが国の事業認定の取り消しを求めた訴訟で長崎地裁は訴えを退け、福岡高裁で係争中。工事差し止めを求める訴訟も地裁佐世保支部で続いている。

【ワードBOX】土地収用法

公共事業の用地取得に当たって地権者の同意が得られない場合に土地を収用するための法的な手続きを規定。収用に値するだけの十分な公共性があるかどうかを国土交通相らが判断する。「事業認定」されると、都道府県の収用委員会が中立的な立場で審議し、補償額や明け渡しの期限を決める。憲法は正当な補償があれば、私有財産を公共のために用いることができる、と定めている。

強権的な姿勢は改めよ 石木ダム計画 (長崎新聞の論説とコラム)

長崎県収用委員会が反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地を明け渡すように地権者に求める裁決を出したことについて長崎新聞が論説とコラムで長崎県の強権的姿勢を厳しく批判しています。

論説 強権的な姿勢は改めよ 石木ダム計画

(長崎新聞2019年5月24日)

県と佐世保市が東彼川棚町で計画する石木ダムの建設予定地のうち、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地について、県収用委員会は地権者に土地を明け渡すように求める裁決を出した。これで建設に必要な全ての用地を強制収用することが可能になったが、地権者の反発は根強い。

中村法道知事は2月の会見で、2022年度のダム完成目標を念頭に「地権者の協力が得られれば、本体工事にも着手しなければならない時期と述べていた。しかし、そうした環境は依然として整っていない。県は強権的に事業を進める姿勢を改め、ダム計画に理解を得る努力を尽くさなければならない。

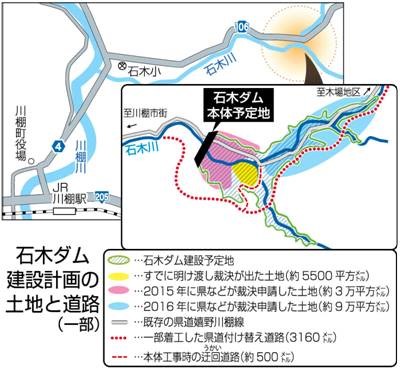

県は未買収地約12万6千平方㍍について、14~16年に土地収用法に基づき、明け渡し 裁決を県収用委に申請。そのうち農地約5500平方㍍は15年8月までに収用されたが、地権者は耕作を続けて事実上占有している。

今回裁決された約12万平方㍍では、ダム本体や貯水池の建設が予定されている。13世帯が現住する宅地や公民館などの共有地を含むだけに、地権者の抵抗は必至だ。

今秋の明け渡し期限後は、家屋などを取り壊して立ち退かせる行政代執行も可能になる。ただ、手続きを経たとしても、個人の、しかも13世帯もの財産を公権力が強制的に取り上げることの是非は厳しく問われなければならない。

実力行使に訴えて住民を排除するような展開は誰も望んでいない。1982年5月の強制測量では、県警機動隊が出動する事態となった。住民との対立を決定的にした県政の「負の歴史」を繰り返してはならない。

石本ダムは、75年の国の事業採択から40年以上が経過した。佐世保市への水道水供給と川棚川下流域の水害対策を目的としているが、人口減少による水需要の低下など事業環境は変化している。

反対地権者らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟で、長崎地裁は昨年7月、ダムの 「公益性」を認める判決を出した。しかし、原告側は控訴し、福岡高裁で係争中だ。県と佐世保市に工事差し止めを求める訴訟も起こされている。

先の統一地方選の川棚町議選では、反対地権者がトップ当選した。ダムの必要性や、事業の進め方に疑問を抱いている人が少なからずいることを浮き彫りにした形ではなかっただろうか。

昨年2月の知事選を前に長崎新聞社が実施した有権者アンケートでは、石木ダムを「必要」と答えた人より「不要」とした人が多く、4割以上は「分からない」と回答していた。長年の県政の懸案であるこの事業が県民にどれだけ理解され、支持されているのか、県はいま一度見つめ直してほしい。 (小出久)

コラム「水や空」

(長崎新聞2019年5月24日)

脅すような態度を示すことを「すごむ」と言い、すごんで発する口上を「すご文句」と言う。脅すような意味はないのに、すご文句に思える言葉がある。「実力行使」がその例だろう。「実際の行動に出る」くらいの意味なのに、人を圧するような語感を含む

▲「実力行使」の4文字をかざすのと同じだろう。石本ダムの建設予定地のうち買収されていない土地について、明け渡すよう地権者に求める裁決を県収用委員会が出した。土地には反対地権者13世帯の宅地が含まれる

▲これで県は、ダム建設に必要な全ての用地を強制的に収用する、つまり取り上げることも可能になった。反対地権者は「脅しには屈しない」と反発を強めている

▲石木ダム事業で、県は37年前に強制測量という実力行使に出た。当時の新聞には、機動隊員140人が抵抗する住民を「ごぼう抜きして排除した」とある。これを境に反対運動は頑強になった

▲地権者が立ち退かず、それでもダムを造るとすれば、県は家屋を撤去し、住民を排除する という実力行使にまたも踏み切るしか手がない。そうなって「ぎりぎりの判断」をやむを得ない」といくら言っても、非難の声はやむまい

▲すご文句を発し、実力行使に突き進んだ後、行政の側に残るのは何だろう。「悔恨」の一語しか思い浮かばない。(徹)

石木ダム全用地収用採決 迫る知事判断 地権者引かず 追い詰められたのは県

長崎県収用委員会が反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地計約12万㎡について、土地を明け渡すように地権者に求める裁決を出しました。

収用裁決申請の第二次3万㎡と第三次9万㎡を合わせた裁決です。

長崎県はこの裁決を公式に発表せず、一部のマスコミにリークしました。県への風当たりを小さくするためのリークであって、この長崎県のやり方はあまりにも姑息であり、卑怯です。

長崎新聞は「裁決で、真に追い詰められたのは「古里に住み続けたい」と訴える反対住民というより、むしろ県側に思える」と書いています。

長崎新聞5月24日の記事には明け渡し期限が建物がない土地が9月19日、建物がある土地が11月18日と書かれています。

期限が来れば、県が補償金を法務局に供託し、所有権が国に移転されることも予想されますので、頑張らなければなりません。

石木ダム全用地収用採決 追い詰められたのは県

(長崎新聞2019/5/23 11:04)updatedhttps://this.kiji.is/504114297260557409

県収用委員会の裁決で、県は石木ダムの実現に必要な未買収地の全てを、地権者の意思にかかわらず収用することが可能になった。国の事業採択(1975年)から40年以上がたつが、人口減少による水需要の低下や大型公共事業への疑問を背景に、反対派の疑念はむしろ深まっている。

水没予定地の東彼川棚町川原地区では高齢者や子どもを含む13世帯約60人が暮らしている。県と佐世保市はダムの必要性や土地収用法に基づいた手続きの正当性を強調するが、事業を巡っては、県が82年に機動隊を使って住民らを排除しながら強制測量に踏み切った経緯もある。住民側の頑強な反対運動は、この時の怒りと不信感によるところが大きい。

県側は「(建設予定地の地権者の)8割以上の協力を得た」と繰り返す。だが、そもそも理解を得られなかった「2割」は、強権的な手段もやむを得ないとするほど過小評価していいものなのか。4月の川棚町議選で反対地権者の候補が、最多得票で当選したのも、強引な進め方に疑問を感じる地元の声の表れともいえる。

建設予定地に暮らす反対地権者らが立ち退かない限り、ダムの完成は不可能。このまま理解が得られなければ、実力行使で家屋を撤去し、住民を排除する行政代執行に踏み切るしかないが、そうなれば県政史上類を見ない“汚点”になるとの批判は免れない。裁決で、真に追い詰められたのは「古里に住み続けたい」と訴える反対住民というより、むしろ県側に思える。

石木ダム全用地収用採決 迫る知事判断 地権者引かず

(長崎新聞2019/5/23 10:55) https://this.kiji.is/504112772873241697

今回の裁決で、石木ダム建設事業は大きな局面を迎えた。土地収用法では、明け渡し期限までに地権者が応じなければ、起業者(石木ダムの場合は県と佐世保市)は知事に行政代執行の請求が可能。請求を踏まえ、知事が対応を判断することになる。県は「まずは円満に協力いただきたい」と強調するが、地権者は一歩も引かない構えだ。

付け替え県道迂回(うかい)路部の用地(約5500平方メートル)は2015年6月に裁決が出て、同8月までに収用されたが、現在も地権者による耕作が続いている。県河川課は「工事の工程上、今すぐ(立ち退かせるなどの)代執行をする必要はない」として説得に当たっている。

一方、今回裁決が出たダム本体(約3万平方メートル)と貯水池(約9万平方メートル)の用地は家屋13世帯を含むため、交渉はさらに難航必至だ。県が掲げるダムの完成目標年度は22年度。このまま住民が住み続ければ、中村法道知事はいずれ行政代執行の判断を迫られることになる。

県用地課によると、1998年度から昨年度までに県の事業計81件について、県収用委員会に裁決申請したが、このうち行政代執行に至ったのは2例だけ。1例は立木の伐採で、もう1例は07年、佐世保市内の県道を整備する際に住居1世帯を立ち退かせたという。いずれにせよ、石木ダムで行政代執行されれば、県にとって前例のない規模となる。

ダム反対運動に詳しい呉工業高等専門学校(広島県)の木原滋哉教授は「(実際に行政代執行をすれば)聞いたことがない規模。居住者がいていろいろな意見がある中で代執行をすれば反発を招くだけだ」と懸念を示した。

石木ダムの強制収用の裁決に地権者からは怒りの声

(テレビ長崎2019年5月23日 12:13) http://www.ktn.co.jp/news/20190523247211/

東彼・川棚町の石木ダム建設をめぐり、県の収用委員会が建設に反対する地権者が暮らす土地や家屋の強制収用を認める裁決を21日出しました。

東彼・川棚町の石木ダム建設をめぐり、県の収用委員会が建設に反対する地権者が暮らす土地や家屋の強制収用を認める裁決を21日出しました。

地権者側は強く反発し抗議の座り込みを続けています。

川棚町の石木ダム建設予定地では23日朝もダム建設に反対する抗議の座り込みが行われました。

石木ダム建設予定地の地権者「腹が立ちますね。ダムをつくるには行政代執行するしかないのに、収用委員会の裁決で苦しめてこの苦しみは長年、続いている」

県と佐世保市は佐世保市の水不足解消などのため石木ダムの建設工事を進めています。

しかし建設に反対する地権者の理解は得られておらず、県からの申請を受けた収用委員会は、21日、土地の強制収用を可能にする「裁決」を行いました。

収用される土地には家屋が建つ場所も含まれていて、明け渡し期限は建物がない土地は2019年9月、建物がある土地は11月だということです。

収用委員会は5月中に裁決書を発送し6月初旬には地権者の手元に届く予定だということです。

石木ダム全用地収用裁決 反対地権者宅地も 明け渡し求める 長崎県委員会

(長崎新聞2019/5/23 11:30 )https://this.kiji.is/504116677071504481?c=174761113988793844

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地計約12万平方メートルについて、県収用委員会(梶村龍太会長)が、土地を明け渡すように地権者に求める裁決を出したことが22日、分かった。ダム建設に必要な全ての用地を強制的に収用することが可能になった。地権者側は反発を強めている。

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で、反対地権者13世帯の宅地を含む未買収地計約12万平方メートルについて、県収用委員会(梶村龍太会長)が、土地を明け渡すように地権者に求める裁決を出したことが22日、分かった。ダム建設に必要な全ての用地を強制的に収用することが可能になった。地権者側は反発を強めている。

県は土地収用法に基づき、地権者の同意が得られないなどの理由で買収できなかった用地計約12万6千平方メートルについて、2014~16年に3回に分けて、県収用委に明け渡し裁決を申請。最初に申請した農地計約5500平方メートルは既に明け渡し裁決され、15年8月までに収用されたが、事実上地権者らが占有している。

今回新たに裁決されたのは、15年7月と16年5月にそれぞれ申請した計約12万平方メートルで、計画ではダム本体や貯水池などになる。13世帯が現住する宅地や公民館などの共有地を含む。

関係者によると21日に長崎市内で収用委があり、裁決した。17年8月までに複数回開いた審理に反対地権者の出席はなく、県の立ち入り調査も拒否されていた。

建設予定地では現在、ダムに水没する県道の付け替え道路の工事が進むが、反対地権者が連日現場で抗議運動を続けている。県の本年度当初予算案には本体工事費が初めて盛り込まれた。中村法道知事は取材に「(収用委の)結果を知らず、コメントできない」と前置きしつつ、「(反対地権者の)理解を得る努力は継続して重ねていく」とした。

事業を巡っては、反対地権者らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟が福岡高裁で係争中。一審長崎地裁判決はダムの必要性を認め、原告の訴えを退けた。他に反対地権者らが県と佐世保市に工事差し止めを求めた訴訟も長崎地裁佐世保支部で争っている。

(写真)県と佐世保市が計画する石木ダムの建設予定地。県道付け替え道路の工事が進む=川棚町

(写真)県と佐世保市が計画する石木ダムの建設予定地。県道付け替え道路の工事が進む=川棚町

石木ダム用地 収用裁決 「本当の闘いはこれから」反対地権者ら抗議続行

(長崎新聞2019/5/24 10:00) https://this.kiji.is/504459558680167521?c=174761113988793844

(写真)県道付け替え道路の工事現場で座り込みを続ける地権者ら=川棚町

(写真)県道付け替え道路の工事現場で座り込みを続ける地権者ら=川棚町

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対地権者13世帯の宅地を含む土地の明け渡しを求める県収用委員会の裁決が明らかになって一夜明けた23日、反対地権者ら約30人は長崎県が進める付け替え道路工事現場での抗議の座り込みを続けた。

反対地権者らは2017年夏から作業道に座り込むなどして抗議。裁決の報道を受け、同日は激励に訪れる支援者の姿も見られた。地権者の岩下秀男さん(71)は「裁決が出ても、こちらは何の変わりもない。行政代執行までやるつもりなのか。本当の闘いはこれから」と唇を結んだ。

県収用委は21日、地権者の宅地を含む未買収地計約12万平方メートルの明け渡しを裁決。ダム建設に必要な全ての用地を強制的に収用することが可能になった。関係者によると、明け渡し期限は建物がない土地が9月19日、建物がある土地が11月18日。期限までに明け渡しに応じなければ、家屋の取り壊しや住民の排除などの行政代執行が可能になる。裁決書は5月末に地権者に発送される予定。

石木ダム全用地取得へ 長崎県、強制収用可能に

(西日本新聞2019/5/23 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/512370/

長崎県と同県佐世保市が進める石木ダム(同県川棚町)建設事業の予定地について、県収用委員会が21日付で反対地権者に土地の明け渡しを命じる裁決を出したことが分かった。土地収用法に基づき、事業主体の県による強制収用が可能となる。明け渡し期限や補償額を記した裁決書は、近く地権者らに通知される。

1975年に国から事業採択された石木ダムは一部地権者が建設に反対してきた。県は協議を重ねてきたがまとまらず、強制収用を選択肢の一つとして委員会に裁決を申請していた。

委員会は2015年10月から17年8月、ダム本体の建設地の一部と、ダム中上流部に当たる約12万平方メートル(家屋13軒などを含む)の補償額の妥当性などについて審理を進め、21日に裁決。県は定められた期日までに地権者に補償金を支払う。明け渡し期限後は、家屋を含む建物を強制的に撤去、土地を収用する「行政代執行」が可能となる。

石木ダムは慢性的な水不足が指摘された佐世保市の利水と、川棚町の水害を防ぐ治水を目的としているが、予定地で暮らす地権者の一部が必要性を疑問視し反対してきた。事業採択から7年後の82年、県が機動隊を投入して強制的に測量に踏み切ったこともあり住民らは強く反発。これまでに県が買収した土地は全体の81・1%で、残りが収用委の審理対象になっていた。

裁決について反対地権者13世帯の一人、「石木ダム建設に反対する川棚町民の会」代表で町議の炭谷猛さん(68)は「町民の中にも反対意見が多く、誤った判断だ。土地を明け渡すつもりはない」と憤る。取材に対し同県の中村法道知事は「これまで通り、地権者に理解してもらう努力を重ねる」と述べるにとどめた。

長崎)石木ダム用地 強制収用認める裁決 地権者ら反発

(朝日新聞長崎版2019年5月23日

石木ダム 土地の強制収用可能に

(NHK 2019年05月22日 12時20分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190522/5030003967.html

川棚町に建設が進められている石木ダムについて、県の収用委員会は、建設計画に反対する一部の地権者に対し、12万平方メートル余りの土地などの明け渡しを命じる裁決を出したことがわかり、必要な土地はこれですべて強制的に収用できるようになりました。

長崎県と佐世保市は、水道水の確保や洪水対策を目的に、285億円をかけて川棚町に石木ダムの建設を進めていますが、建設計画に反対する一部の地権者との用地交渉が難航しています。

県と佐世保市は、ダム建設に必要な土地を強制的に収用するため、これまでに県の収用委員会に「裁決申請」を行っていて、このうちおよそ5500平方メートルの土地については、平成27年に明け渡しを命じる裁決が出されています。

こうした中、21日に長崎市内で収用委員会が開かれ、地権者に対し、ダム本体の建設用地や水没予定地など12万平方メートル余りの土地などの明け渡しを命じる裁決を出したことが、関係者への取材でわかりました。

建設に必要な土地は、これですべて強制的に収用できるようになりました。

土地の明け渡し期限は、建物などの移転がある場合と、ない場合に分けて設定されていて、これを過ぎても住民が住み続ければ、県は強制的な家屋の撤去などを伴う行政代執行にも乗り出せることから、今後の対応が注目されます。

長崎県、石木ダム用地明け渡し命じる 地権者「住民を置き去り」

(毎日新聞2019/5/23(木) 22:41配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190523-00000108-mai-pol

石木ダムの建設予定地

長崎県と佐世保市が同県川棚町に建設を計画している石木ダムについて、県収用委員会が予定地内の約12万平方メートルを明け渡すよう計画に反対する地権者に命じる裁決を出したことが関係者への取材で判明した。

裁決は21日付。今回の裁決で、ダム事業に必要な全ての土地を県が強制的に収用することが可能となり、地権者らが反発を強めている。

予定地を巡っては約5500平方メートルが2015年8月までに県に収用され、県は13世帯約60人が暮らす住宅などがあるダム本体用地など残り約12万平方メートルについても収用の裁決を申請していた。明け渡し期限後も住民が立ち退かない場合、行政代執行が可能になる。

現地では反対住民らが座り込みなどの抗議活動を続けており、地権者の炭谷猛さん(68)は「住民を置き去りにして、手続きだけを進めていくことに世論は納得しないだろう。ダムはいらないということを変わらず訴えていく」と話した。

石木ダムは1962年、川棚町に隣接する佐世保市の水不足解消などを目的に県と佐世保市が計画した。【浅野翔太郎、綿貫洋】

なるほドリ 大戸川ダム建設されるの? 滋賀県より重い費用負担、2府の同調が鍵

三日月大造滋賀県知事が建設を容認した大戸川(だいどがわ)ダムについての解説記事を掲載します。

大戸川ダムの現事業費1080億円の国負担を除く324億円の負担内訳は、大阪府186億円余り、京都府128億円余り、滋賀県8億円余りですから、大阪府と京都府がノーを言い続けることを期待します。

なるほドリ 大戸川ダム建設されるの?/滋賀

(毎日新聞滋賀版2019年5月15日)https://mainichi.jp/articles/20190515/ddl/k25/070/498000c

滋賀県治水の効果認め、知事方向転換 県より重い費用負担、2府の同調が鍵

なるほドリ 三日月大造知事が凍結中の大戸川(だいどがわ)ダム(大津市)の建設を容認する方針を表明したって記事で読んだよ。

記者 4月16日の記者会見で三日月知事が建設を容認し、計画の凍結解除を求める方針を表明しました。大戸川ダムは国が建設を計画し、1968年に予備計画調査に着手しましたが、2008年に国土交通省近畿地方整備局の諮問機関「淀川水系流域委員会」が「効果が限定的」として建設見直しを提言。同年、当時の嘉田由紀子知事が京都、大阪、三重各府県知事とともに「施策の優先順位が低い」として建設の凍結を求める共同見解を発表し、国は09年に事業凍結を決めていました。

しかし、近畿地整は16年、治水対策としてダム建設が有利とする評価案を公表。滋賀県も知事合意から10年が経過し、下流の河川整備が進み、全国で豪雨が相次いでいることを踏まえ、昨年、専門家を交えた独自の勉強会を設置しました。3回開かれた勉強会が今年3月、ダムの治水効果を認める報告をまとめたことを引き合いに、三日月知事は「一定の治水効果があることが分かった」と方針転換の理由を説明しました。

Q 表明はどう受け止められているのかな?

A 三日月知事を後継として引退した嘉田前知事は会見を開き、「ダムに一定の治水効果があることは、以前から分かっている。ダムは副作用もたくさんあり、必要性は費用や環境への影響、維持管理のあり方などを含めて総合的に判断すべきだ」と、疑問を呈しました。17年に県議会で知事合意の撤回を求める決議を賛成多数で可決させた最大会派の自民党や、地元住民らでつくる大戸川ダム対策協議会は歓迎しています。

Q これから建設が進むの?

A これからの焦点は京都、大阪両府が県に同調するかですが、両府とも慎重な姿勢です。政治情勢は建設反対で一枚岩となった08年当時とは異なりますが、ダム建設には重い費用負担があるからです。1000億円以上の本体工事費の3割を県と両府が負担することになっていますが、下流にダムの恩恵が及ぶという考えから、両府の負担は県より重くなります。三日月知事の表明を受け、大阪府の吉村洋文知事は独自の検証委員会を発足させることを表明しました。三日月知事は関係府県に県の立場を説明する方針です。<回答・成松秋穂(大津支局)>

東京五輪へ水がめ渇水防げ 関東地方整備局が貯水2割増へ素案

東京五輪に備えて関東地方整備局が2020年の渇水対策を検討しています。

関東地方整備局の検討内容は「東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた水の安定供給のための行動計画素案」(2019年3月27日)

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000742955.pdf をご覧ください。

この渇水対策について上毛新聞の記事を掲載します。

2020年は関東地方の七つのダムで夏期に治水容量の一部を空にせずに利水容量として確保するなどして、貯水を2割増やすというものです。

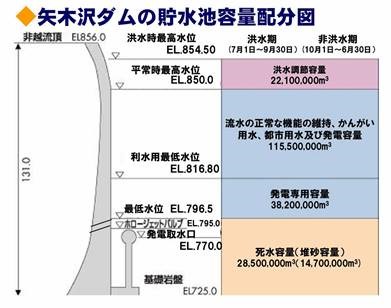

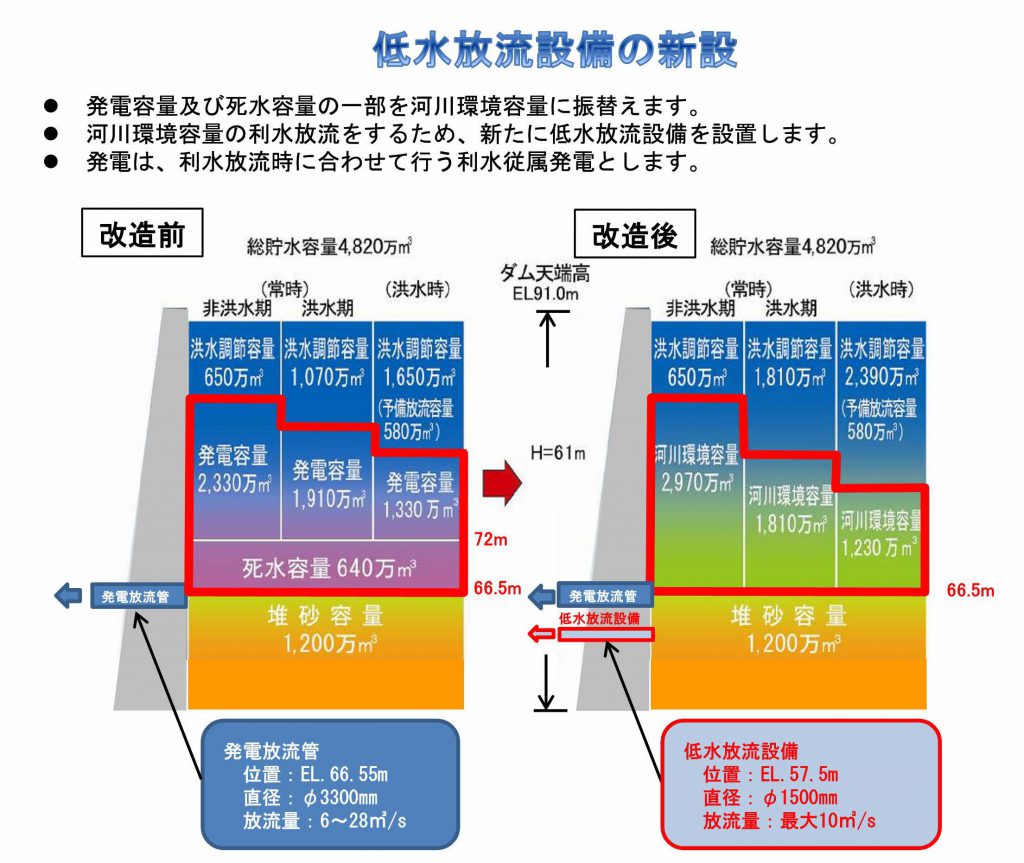

この記事の中で、矢木沢ダムの発電専用容量の話が出ています。参考のため、矢木沢ダムの貯水容量配分図を下記に示します。

矢木沢ダムは利水用最低水位の下に、発電専用容量が3820万㎥もあります。

たまに起きる利根川渇水ではこの矢木沢ダムがニュースや記事で取り上げられ、もうすぐ空になりそうだという印象を与える写真が紹介されますが、実際にはこの発電専用容量3820万㎥が手つかずに残っていることがほとんど報じられません。

さらに、付言すれば、矢木沢ダムの底にある死水容量2850万㎥です。堆砂容量は1470万㎥ですから、1380万㎥も余分に確保されています。

古いダムはこのような容量配分になっていることがあります。

利根川上流ダム群(5ダム) 定期報告書の概要(平成26年12月26日) http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000620438.pdf を見ると、

利根川上流ダムの中で藤原ダム、相俣ダムも死水容量-堆砂容量がそれぞれ、1660万㎥-802万㎥=858万㎥、500万㎥-255万㎥=245万㎥あります。

矢木沢ダムと合わせると、3ダムで2483万㎥です。

この「死水容量-堆砂容量」は利水放流管を堆砂容量のすぐ上に設置すれば、有効利用することができます。

今年3月に完了した鹿野川ダム改造事業では、鹿野川ダムにトンネル洪水吐きを設置するとともに、低水放流設備を設置して、死水容量-堆砂容量をゼロにしました。

鹿野川ダム改造事業(http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/parts/kanogawa-jigyou.pdf の10ページ)

このように利根川上流ダムには矢木沢ダムの発電専用容量3820万㎥のほかに低水放流設備を設置すれば利用可能な「死水容量-堆砂容量」が矢木沢ダム、藤原ダム、相俣ダムで合計2483万㎥あります。合わせると、6303万㎥になります。

このように利根川上流ダムには矢木沢ダムの発電専用容量3820万㎥のほかに低水放流設備を設置すれば利用可能な「死水容量-堆砂容量」が矢木沢ダム、藤原ダム、相俣ダムで合計2483万㎥あります。合わせると、6303万㎥になります。

来年3月完成予定の八ッ場ダムの夏期利水容量は2500万㎥ですから、その2.5倍にもなります。

既設の利根川上流ダムに隠し財産というべき大量の水が確保されているのですから、八ッ場ダムをつくることよりもそれを有効に使うことを考えるべきです。

東京五輪へ水がめ渇水防げ 関東地方整備局が貯水2割増へ素案

(写真)上毛新聞社 関東地方整備局による渇水対策が実施される下久保ダムの神流湖

(写真)上毛新聞社 関東地方整備局による渇水対策が実施される下久保ダムの神流湖

2020年夏に開催される東京五輪・パラリンピックに向け、国土交通省関東地方整備局は、水資源を効果的に活用し、渇水時でも水を安定供給するための行動計画の素案をまとめた。海外からの来訪者の増加などにより、都市部の水需要が高まると想定。県内のダムでは平常時より多く貯水したり発電用の貯水を回したりして、平年と比べ最大で約2割多い水量の確保を目指す。首都圏の「水がめ」となる群馬県での渇水対策を軸に、真夏の五輪開催へ万全の体制を整える。

素案によると、渇水に対応するため、平常時は洪水に備えて空き容量を確保するダムに、支障をきたさない範囲で水をためる。関東地方の七つのダムで実施予定で、県内では利根川水系の薗原、下久保、草木の3ダムが対象。

この他にも、矢木沢ダムでは断水など深刻な被害が生じる恐れがある場合、本来は発電専用にためられている水を水道水などに活用できるよう東京電力に要請。

薗原ダムでは施設維持のための工事を五輪前に予定していたが、工事の前後で水位を下げる必要が生じるため、五輪後にずらして水量を確保する。