水源連の最新ニュース

神奈川)海岸線の後退防げ 県、「養浜」の拡大を検討

カテゴリー:

ダムの堆砂で後退した海岸線の対策として、ダムの堆積土砂を使って養浜を行っているという記事を掲載します。

神奈川)海岸線の後退防げ 県、「養浜」の拡大を検討

(朝日新聞神奈川版2018年10月3日

鬼怒川水害訴訟を支援しよう

カテゴリー:

2015年9月の関東・東北豪雨では鬼怒川下流部で堤防が決壊し、無堤地区で大規模な溢水があって、その氾濫が茨城県常総市の鬼怒川左岸側のほぼ全域におよび、凄まじい被害をもたらしました。

鬼怒川水害は決して自然災害として片づけられるものではありません。ダム建設に河川予算を注ぎ込み、河道整備を疎かにする国土交通省の誤った河川行政がもたらした水害であるといっても過言ではありません。

鬼怒川下流部では流下能力が著しく低く、氾濫の危険性があるところが長年放置されてきたことにより,(利根川への合流点から)21㎞付近の上三坂地区で堤防決壊、25㎞付近の若宮戸地区で大規模な溢水が引き起こされました。

上三坂も若宮戸も氾濫の危険性が極めて高いところであることを国は認識していながら、放置してきており、国の責任は重大です。

そこで、国家賠償法により、被災者22世帯の方が国に対して損害賠償を求める裁判を起こしました。本年8月7日に水戸地方裁判所下妻支部に提訴しました。弁護士11人が本裁判を担っています。

この裁判を力強いものにし、勝訴の判決を得るためには、支援の輪を大きく広げていくことが必要です。

そこで、裁判を物心両面で支えていくため、「鬼怒川水害裁判を支える会」が結成されました。「鬼怒川水害裁判を支える会」をお読みいただき、皆様も是非、本会に加入して、国の河川行政の誤りを正す取り組みを支援してくださるよう、お願いいたします。

鬼怒川水害の原因と責任については 「鬼怒川水害は国の責任」をお読みください。

水資源 水巡る対立、世界で激化 国の争い00年以降357件

カテゴリー:

世界各地で水資源を巡る争いが頻発しているという毎日新聞の記事を掲載します。

水資源 水巡る対立、世界で激化 国の争い00年以降357件

(毎日新聞2018年9月21日 東京朝)刊)https://mainichi.jp/articles/20180921/ddm/007/030/027000c

(写真)メコン川とトンレサップ川の合流地点。メコン川では上・中流のダム建設計画が流域国間の争いの種となっている=カンボジア・プノンペンで、須賀川理撮影

メコン川

世界各地で水資源を巡る争いが頻発している。アジア、アフリカなどの人口急増に伴う水の大量使用、ダム建設による河川流量の減少などの環境変化、地球温暖化による干ばつなどが大きな要因だ。一方で、水資源の保全を目指す新たな取り組みも始まっている。「水」を巡る現状を報告する。

ダム増加、下流域反発 アジア

「20世紀は(各国が)石油を巡って争う世紀だったが、21世紀は水で争うことになる」。1995年、当時世界銀行の副総裁だったイスマイル・セラゲルディン氏はこう予測した。あれから23年。大規模な紛争こそ起こっていないが、水を巡る人々の対立は激しさを増している。

90年に約53億人だった人口は現在、約75億人。2050年には約97億人に達すると予想される。人口増加は水の使用量増加に直結する。経済協力開発機構(OECD)は、00~50年の間に製造業の工業用水は5倍、発電に使う水は2・4倍に増加すると予測、50年には世界人口の40%以上が深刻な水不足に見舞われると警告している。

inRead invented by Teads

米シンクタンク「パシフィック・インスティテュート」によると、水を巡る各国の争いは00年以降で357件に上る。地域別では、サハラ砂漠以南のアフリカ93件▽中東90件▽南アジア60件--など。人口が増加し、干ばつの影響を受けやすい中東、アフリカ、アジアでのトラブルが増加している。

メコン川で続々建設

例えば、東南アジアで大きな問題となっているのが、中国からミャンマー、ラオス、カンボジア、ベトナムを通って南シナ海に注ぐメコン川での「ダム建設」を巡る争いだ。

メコン川は流域に住む約7000万人の生活を支える「要」だ。上流に位置する中国は人口増加によるエネルギー需要などを満たすため、複数のダムを設置。さらに20以上のダムの建設計画がある。中国は「ダム建設による下流域への影響はほとんどない」との立場だが、下流域の国々は河川流量の減少、生態系の破壊、漁獲量の減少などが起こり、農業や漁業に影響を与えているとして、中国に強く抗議している。

一方で、中流域にあるラオスもダム建設を計画する。水力発電を行い、タイに電気を売るためだ。これには下流域のベトナムが抗議しているが、ラオスは河川を自国資源の一つとして位置づけ、譲る様子はない。流域国は「メコン川委員会」という仲裁機関を作っているが、委員会に法的な権限がない上に、中国は加盟しておらず、対立が収まる気配はない。

中央アジアでは、キルギスとタジキスタンがシルダリヤ川などの上流にダム建設を計画し、下流のウズベキスタンがキルギスに天然ガスの供給停止で対抗するなど対立が表面化した。

気候変動の影響も

インドでは、気候変動で南部カベリ川の流量が減少。16年9月には流域のカルナタカ州とタミルナド州の住民が対立して暴動が発生。警察の発砲によって2人が死亡し、500人が逮捕される事態となった。

イスラム過激派のテロに悩まされている東アフリカのソマリアでは、干ばつによる食料不足が混乱に輪をかけ、さらなる不安定化につながっている。

水問題に詳しい米オレゴン州立大学のエリック・スプロール研究員は今後、複数国にまたがる国際河川について、アジアでは807、南米では354のダム建設が予定されており、「水を巡る対立」がさらに増加する可能性があると指摘。「各国(または各地域)は事前に、水資源の利用を規定した条約などを結ぶ必要がある」と指摘する。【ウィーン三木幸治】

干ばつ、内戦で深刻化 中東

水資源を巡る問題が特に深刻化しているのが中東だ。砂漠地帯では水不足が住民生活に大きな影響を与えるため、各国の政権にとって無視できない内政課題であり、時には外交問題にも発展する。

たとえばイラク。南部バスラやアマラでは今年7月以降、停電や断水が頻発する政府の公共サービスに抗議するデモが続く。現地ジャーナリストによると、デモ参加者は「水が欲しい」などと訴えているという。干ばつの影響で耕地面積が減り、南部では水のある土地を求めて離村する農家も続出している。

イラクでは14年から台頭した過激派組織「イスラム国」(IS)との戦闘が昨年にほぼ終結し、荒廃した国土の復興にようやく乗り出した。だが今年5月の国会の総選挙後、各勢力の連立交渉が難航。新政権は4カ月以上も発足せず、公共サービスは停滞し、南部では汚染された水道水を飲んだ住民が多数入院しているという。

(写真)シリア内戦でアサド政権と反体制派が奪い合った山岳地帯の水道施設=シリア南部アインフィージャで

戦闘で施設破壊

「水を巡る争い」で忘れられないのが、内戦が続くシリアを取材した時だ。

反体制派の武装勢力は13年、首都ダマスカス西郊の水源の町アインフィージャにある水道施設を制圧した。だがアサド政権軍はこの町を徹底的に空爆し、17年1月に奪還した。

記者は17年12月、山岳地帯に位置するこの町に入った際、言葉を失った。黒焦げのまま放置された廃虚の家々がどこまでも続く。銃を構えた監視役の政権軍兵士からは「廃虚は撮るな」と写真撮影を止められた。「水のため」に敵の拠点を破壊し尽くした痕跡を、政権側は外国人記者に見せたくなかったのだろう。

取材が許可されたのは、山のふもとにある水道施設のみ。地下水をくみ上げるパイプはほぼ復旧していたが、がれきが放置されている場所も多く、戦闘の激しさを物語っていた。取材後、ある兵士が「戦争は水を制する者が勝つ」と話すのを聞いた。

(写真)古代から人々の営みとともにあったナイル川=エジプト南部ルクソールで、いずれも篠田航一撮影

ナイル川でも「紛争」

ナイル川

実際の戦闘に発展しなくても、水問題が「外交紛争」を引き起こすケースもある。たとえばエジプトだ。近年はナイル川上流に位置するエチオピアとの対立を深めている。

(写真)国際原子力機関(IAEA)で地下水の年代測定を担う松本拓也分析官。研究室には、自ら設計した分析装置が設置されていた

背景にあるのは、10年からエチオピアが建設を始めた巨大ダムの存在だ。仮にダムが完成し、ダム湖に水がたまれば、下流に向かう水量は減少する。17年6月、エジプトのシシ大統領はウガンダで開かれたナイル川流域国による国際会議で「わが国は人口も増え、水不足が始まっている。流域国は水資源維持のため協力すべきだ」と訴えたが、エチオピア側は「下流への影響はない」と反論し、協議は続いている。

追い打ちをかけるのが人口爆発だ。70年に約3500万人だったエジプトは現在約9500万人に激増。このため、地元メディアによると、70年に1972立方メートルだった1人あたりの年間水消費量は、13年には663立方メートルまで減った。国連が「絶対的な水不足」のラインとする500立方メートルも近付いている。中東はまさに、水資源を巡る争いの「最前線」になっている。【カイロ篠田航一】

地下水の年代調べ活用 IAEA分析官・松本拓也氏、装置設計から解析まで担当

核施設の査察などで知られる国際原子力機関(IAEA、本部ウィーン)に、世界の水資源を有効活用するため、水に含まれる同位体を使って地下水の全貌を調査している部門がある。ここに異色の日本人研究者がいる。岡山大准教授からIAEAに転身した松本拓也分析官(49)だ。

松本さんが取り組むのは、放射性同位体を使った地下水の年代測定だ。地表に降った雨水は、地下に染み込んで地下水となるが、地表降下後に経過した時間によって同位体の量や構成が異なる。例えば水素の同位体であるトリチウムは12年で半減し、ヘリウムの同位体を作る。そのため、地下水に含まれるヘリウムの数を調べれば、その水が何年前の雨水なのか知ることができる。

日本は降水量が多く、地形が急勾配であるために、比較的若い年代の地下水が多い。富士山麓(さんろく)の地下水は数十年前の雨水であることがわかっている。これはこの地域の地下水が数十年という短期間で入れ替わり、持続的に水資源として活用できることを示している。一方、アフリカなど水資源が不足している地域では、数万年という「年齢」の地下水に依存している場合が多い。古い地下水は石油同様、1回限りの資源であるため、持続的な活用については厳密な管理が必要だ。

だが地下水にごく微量しか含まれない同位体を分析するのは、途上国の当局や機関にとっては困難。そこでIAEAが途上国の調査に協力を始めた。元々、大気中での核実験が水資源にどう影響するかを調べており、ノウハウを持っていたのだ。

2010年からIAEAで働き始めた松本さんは、まず比較的若い年代の地下水の調査を欧州や中東など10以上の加盟国とともに実施。現地で地下水サンプルを採取する手法などを確立するとともに、年間300を超える試料の分析を可能にするための装置を完成させた。

IAEAは昨年まで、干ばつに苦しむアフリカのサハラ砂漠南部で、五つの地下水系を調査した。各国はこの調査を基に今後、どのように水資源を確保し、地下水を持続的に利用していくか計画を立てる。

また中国では人口増の影響で、大量の地下水を取水しており、地下水保全戦略の一環として地下水の年代測定に力を入れる。松本さんは最近、中国の研究者との共同調査で100万年を超える年代の地下水の存在を明らかにして注目された。

松本さんは分析装置の設計・作製から、同位体のデータ分析、科学的解釈までを行える世界でも数少ない研究者の一人。「大学では真理を追究する仕事をしてきたが、IAEAの仕事は世界に貢献しているという実感がある。自分の役割は今ここにある、と思っています」と話す。【ウィーン三木幸治】

西日本豪雨水害についての講演スライド(2018年9月7日)と報告(水源連便り)

カテゴリー:

さる9月7日、超党派の議員連盟、「八ッ場ダムを考える1都5県議会議員の会」が衆議院第一議員会館会議室で総会を開かれました。

総会後の学習会では、渡辺洋子さん(八ッ場あしたの会)が八ッ場ダム事業の現状について、嶋津が7月の西日本豪雨災害について講演しました。

西日本豪雨災害の講演に使った三つのスライドを下記のとおり、掲載しました。

そして、9月21日に発送した水源連便り81号に嶋津が西日本豪雨災害について三つの報告を書きました。それぞれの報告は下記のとおりです。

お読みいただければと思います。

● 西日本豪雨災害の全容

「西日本豪雨災害を踏まえて 治山治水行政の転換を!」

講演スライド 1

報告

西日本豪雨災害を踏まえて、治山治水行政の転換を!

● 岡山県・高梁川水系の氾濫

「高梁川支流・小田川(岡山県真備町) の氾濫防止事業を半世紀も先送りした 国土交通省」

講演スライド 2

報告

高梁川支流・小田川(岡山県真備町)の氾濫防止事業を半世紀も先送りした国土交通省

● ダムの緊急放流問題

「西日本豪雨で明らかになったダムの限界と危険性」

講演スライド 3

報告

西日本豪雨で明らかになった治水ダムの限界と危険性

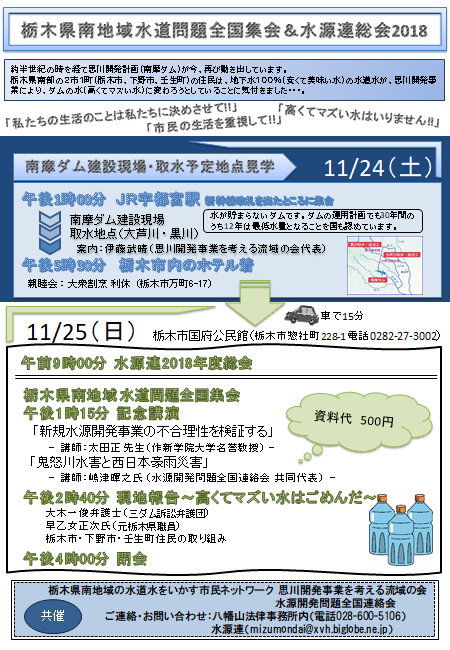

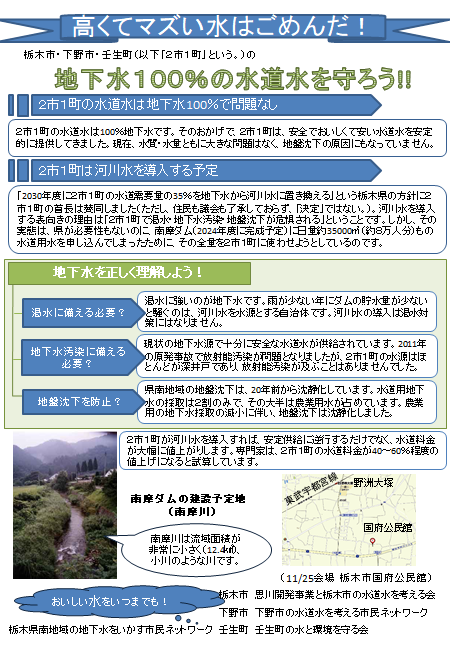

栃木県南地域水道問題全国集会&水源連総会2018(11月24日(土)~25日(日))

カテゴリー:

栃木県南地域水道問題全国集会&水源連総会2018が下記のチラシの通り、11月24日(土)~25日(日)に開かれます。

チラシは栃木県南水道問題全国集会のチラシ20181124-25

からダウンロードできます。

是非、ご参加ください。

栃木県南地域水道問題については、

水源連便り81号

の1~2ページをご覧ください。

水源連総会に参加される方は、水源連便り81号の3~4ページをご覧の上、2018年水源連総会参加申込書でお申し込みください。

全国集会及び水源連総会に多くの方が参加されることを期待しております。