水源連の最新ニュース

「大戸川ダム建設中止」の4知事合意撤回を 自民滋賀県議団

淀川水系の大戸川(だいどがわ)ダムをめぐる滋賀県議会の質疑についての記事を掲載します。

三日月大造滋賀県知事と山田啓二京都府知事が大戸川ダム問題にどう対応するかにかかっています。

「大戸川ダム建設中止」の4知事合意撤回を 自民滋賀県議団

(京都新聞2017年12月04日 23時03分)http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171204000174

滋賀県議会の自民党県議団は4日の代表質問で、大戸川ダム(大津市)建設の実質的な中止などを求めた淀川水系の流域4府県知事による2008年の合意を撤回するよう、三日月大造県知事に求めた。相次ぐ台風襲来などで河川政策の転換が必要と主張した。

一方で、チームしが県議団は、ダム整備より河川改修を優先すべきだと訴え、ダム整備を巡って意見がぶつかり合った。

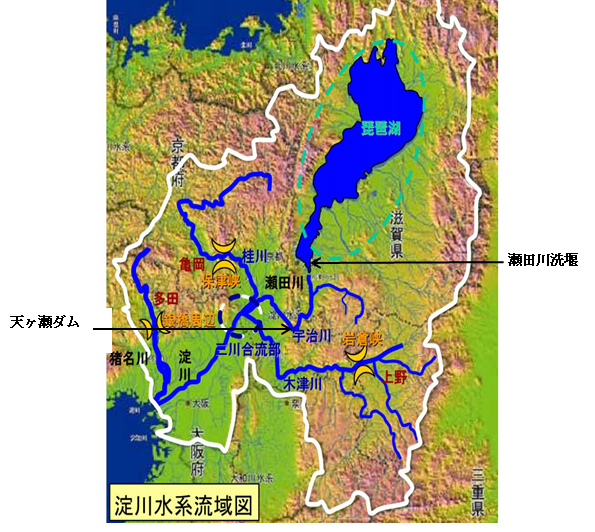

08年の4府県知事合意は、淀川水系の河川整備計画で天ケ瀬ダム(宇治市)や桂川の整備を優先させ、大戸川ダムは優先度が低いとして計画に位置付けないよう国に求めた。

滋賀県の嘉田由紀子前知事と、山田啓二京都府知事、橋下徹前大阪府知事らがまとめ、大戸川ダムの建設は凍結された。

代表質問では、自民の佐藤健司県議が今年の台風被害を踏まえ、「川の中の対策に力点を置いた政策に転換しなければ被害を減らせないという現実が浮き彫りになった」と指摘。

会派の総意として「その第一歩は、大戸川ダムを計画に位置付ける必要はないとした4府県知事合意の撤回だ」と三日月知事に迫った。

一方、チームしがの冨波義明県議は、かさ上げなど川の外側も重視した県の治水政策が進んでいるとし、「日野川を含めた改修の遅れている河川への対策こそ、ダム整備より優先されるものだ」と主張。

考えを問われた三日月知事は「国や中下流の府県とも協議しながら県の立場を説明していく」と答えるにとどめた。

ダムなど洪水調節施設検討/九州地方整備局筑後川河川が懇談

カテゴリー:

2017年九州北部豪雨を受けて、筑後川学識者懇談会の提案に、整備目標流量の引き上げや、ダムなどの新たな洪水調節施設の整備検討などが盛り込まれたという記事を掲載します。

新たなダム建設の動きが出てくるのでしょうか。

ダムなど洪水調節施設検討/九州地方整備局筑後川河川が懇談会

[ 建設通信新聞2017-11-24 8面 ]https://www.kensetsunews.com/archives/130269

【整備目標流量引き上げも】

九州地方整備局筑後川河川事務所は21日、福岡県久留米市の同事務所で筑後川学識者懇談会(委員長・楠田哲也九大高等研究院特別顧問・名誉教授、8人で構成)を開き、筑後川水系河川整備計画の一部変更を提案した=写真。

2017年九州北部豪雨の被害状況を踏まえ、洪水が発生した支川花月川では整備目標流量の引き上げや、ダムなどの新たな洪水調節施設の整備検討などを盛り込んだ。変更に対し懇談会は理解を示し、今後議論を深めていくことを確認した。

06年度の同計画策定以降、筑後川流域では12年九州北部豪雨で支川花月川が堤防決壊などにより甚大な被害が発生、17年九州北部豪雨では整備計画目標流量を上回り、基本高水のピーク流量、計画高水流量を超過する洪水が発生し沿川では外水・内水による多数の家屋浸水が発生した。

こうした状況を踏まえ、同事務所は河川整備計画の一部変更を提案。変更素案によると、花月川では、整備目標流量を現行の毎時1100m3から計画高水流量規模の1200m3に引き上げ、掘削や引堤などを進める。

また、ダムや遊水池などの新たな洪水調節施設の整備に向けた検討を整備計画に位置付ける。支川全体では、排水能力の向上として、支川水位の低減に向けた対策を記述する。

筑後川全体では、法改正や気象状況など社会情勢の変化を踏まえ、地震津波対策や水防災意識社会再構築の記載、「施設能力を上回る洪水等への対策」「気候変動への適応」を追加する。

計画変更に向けて、同事務所は17年度内に懇談会で議論を深め方向性を示す方針だ。

また、懇談会は、事業中の「筑後川直轄河川改修事業」と「筑後川総合水系環境整備事業」が前回再評価から3年経過したことを受けて、再評価し、ともに事業継続を了承した。

環境整備事業は、久留米市との工程調整により整備期間を1年延長し完了年度を18年度に変更するが、22年度までとする事業期間の変更はなく、整備完了した個所から供用開始し順次モニタリングを実施する。今回の審議の結果は、同局の事業評価監視委員会で報告する。

画像のキャプション

水力発電所、完成後3日で危険な状態になりダム破壊して放水―雲南省

カテゴリー:

水力発電所、完成後3日で危険な状態になりダム破壊して放水―雲南省

回龍山水力発電所ダムは、岩石や土砂を積み上げて築くロックフィルダムで、ダム本体の高さは79メートルで幅は320メートル。22日に貯水が開始され、貯水量は約2億立方メートルで発電容量は11万3000キロワット。プロジェクトへの投資総額は12億5000万元(約211億円)と、中国では中小型水力発電所に位置付けられている。

現地当局関係者によると、回龍山水力発電所の周辺地域では23日、「20年に1度」の大雨に見舞われ、ダムに大量の水が流れ込んだ。同ダムは「5年に1度」の大雨に耐えられる設計だったという。

24日午前1時には水位が急上昇して危険な状態に近づきつつあるとして、ダムに新たな土石を積み増す作業を進めると同時に、下流地域の住民を避難させ始めた。同日午後8時には、ダムへの土石積み増しでは制御不能なダム決壊を防げないと判断し、ダム本体の一部を破壊して放水する作業に切り替えた。

作業を開始して約2時間後に、ダムの切り崩した部分からの放水が始まった。切り口の幅は100メートル程度で安定し、放水も安定したので危険な状態は基本的に解消されたという。

ダムの破壊作業や大量に流れ出した水による死傷者は出なかったが、高い場所に避難する際に80歳の高齢者1人が階段から転落して死亡した。

インターネットでは、回龍山水力発電所ダムの建設は規則違反ではなかったのかとの声が出た。雲南省政府が2016年7月に、水資源の開発利用を厳格化するとして、以後は出力25万キロワット以下の水力発電所建設を認めないと発表していたからだ。

共産党のシーサンパンナ・タイ族自治州委員会の段金華副部長は同発電所について、12年8月13日付で省政府の許可を得ており、プロジェクトは合法的であり省政府の規則にも合致していたと説明した。ただし、16年7月の省政府の決定との整合性については、改めて詳細を確認すると述べた。

国土が広大で長大な河川も多い中国では、一つの河川に対して極めて多くのダムが建設されていることが珍しくない。そのため、一つのダムが決壊した場合、大量に流れ出した水により下流のダムが次々に倒壊して巨大な被害をもたらす恐れがある。

長崎県、佐世保市、人格権侵害認めず (石木ダム)

カテゴリー:

11月13日、工事差止訴訟第3回口頭弁論報告

長崎地方裁判所佐世保支部401号法廷で14時から石木ダム関連の工事差止訴訟第3回口頭弁論が開かれました。

第3回口頭弁論は事前に被告側が提出していた以下の書類の確認から始まりました。

それらは、前回法廷で原告側が提出した第1準備書面(利水上不要)第2準備書面(治水上不要)、第3準備書面(手続き=覚書違反)、第4準備書面(侵害される権利=人格権)に対する反論です。

以下、簡単に(勝手な)要約を記します。

県準備書面(1)は治水面の必要性を述べています。

石木ダム治水目的が依拠しているとしている川棚川水系河川整備基本方針と河川整備計画は河川管理者の広範な裁量権にゆだねられているとしています。

計画規模を1/100とした根拠の最大の争点は昭和50年代の川棚川の想定氾濫区域をもとにしていることにありますが、相変わらずそれでいいのだ、と言っています。当時の川棚川は全く手入れがされてなく、川底に土砂がうずたかく堆積していました。そのような手抜き河川の想定氾濫区域は広いのが当たり前です。整備基本方針や整備計画策定時のH17年ごろは一定程度手入れがされた状態になっていました。そのような状況の下でその後の治水計画の基本を策定するのですから、当時最新の想定氾濫区域を対象にするのが当然のことです。

そのほか、従前の主張の繰り返しです。

県準備書面(2)は、覚書についての長崎県の見解です。

「本件覚書本文を見る限り,郷の住民全員ないし郷の住民の多数の同意を得ることが石木ダム建設の条件とされているとは文言上どこにも読み取れない。移転対象世帯67世帯中54世帯は,既に石木ダム建設に同意して既にその所有していた土地・建物を被告長崎県に譲渡していることから,敢えて郷としての同意に言及するとすれば,総体としての同意は得られていると解される。」という趣旨になっています。

県準備書面(3)は、工事を差し止めなければならない理由がない、という趣旨の長崎県の見解です。

13世帯には財産権に対して正当な補償が保証されているから問題ない。現在居住する環境において,現在の生活をそのまま営んでいくという権利であり,これは良好な環境の中で生活を営む権利といういわゆる環境権にあたるものであると解される。そして,環境権については,そのような権利又は利誌が認められていると解すべき実定法上の明確な根拠はなく,また,少なくともその権利が認められるための要件も明らかではない。「無駄なことに税金が使われる」と言っているがそれは工事差止の根拠にはならない。などが趣旨になっています。さらに説明責任については、説明を尽くした、としています。

佐世保市準備書面1は、上記と同様、原告が言う差止には根拠がない、と主張しています。石木ダムの必要性は従前の繰り返し。

さらに、大阪空港事件の上告審判決における『差止請求のばあいの受忍限度は,損害賠償請求のばあいのそれよりも一段と厳格なものであるべきである。」との環裁判官反対意見まで引用しています。そして、事業認定がなされている事実自体,端的に原告らが主張するような違法な人格権侵害など生じていない(受忍限度を超えた違法な侵害など存在しない)ことを強く推認させる、などと言っています。

原告らの主張は畢寛,「居住継続利益が存在する以上,事業の差止が認められる」との理屈に他ならないと思われ,かかる主張は,土地収用法という法体系自体の否定と言わざるを得ない、「仮に収用となった場合においても,正当な補償が行われる」とまで居直っています。

石木ダムへの水源開発については、従前の繰り返しです。

これらの被告側準備書面については、コチラをクリックしてください。

原告側からの必要性以外の反論は1月22日 16時から、必要性に関する反論は事業認定取り消し訴訟の証人尋問を踏まえて行うこととし、2月19日 11時から、と決めました。

報告集会では被告側が提出した準備書面についての説明を意見が交わされました。その最後に、石木ダム建設絶対反対同盟の方が、「工事現場での県職員とのやり取りで「公共事業の在り方」なんかも話し合っている。私たちの本との気持ちが理解されるようになってきていると感じられる。」「石木ダムを中止するには知事の判断しかない」「知事との話し合いができるようになるといい。」「皆さんからのご支援を願いします」と話されました。

長崎県と佐世保市への抗議を!

長崎県と佐世保市への抗議を!

人格権を全く顧みないあまりにひどい準備書面なので次回・次々回を待つまでもなく、長崎県と佐世保市への抗議をお願いします。。

抗議先は、

長崎県庁

知事 中村法道

〒850-8570 長崎市江戸町2-13

電話 095-824-1111(代表)

長崎県知事へ意見を!→ 知事への提案

佐世保市

市長 朝長則男

〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号

電話 0956-24-1111 (代表)

佐世保市長へ意見を!→ 市長への手紙

マスコミへの投書

長崎新聞

報道本部「声」係

13字38行以内

。

淀川水系の天ヶ瀬ダム再開発事業の虚構

カテゴリー:

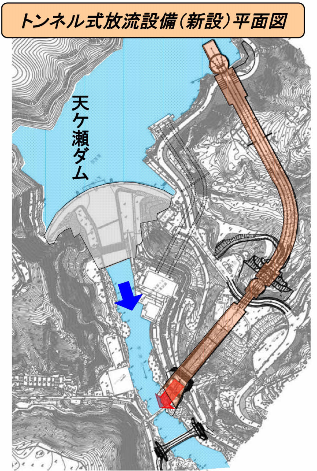

天ヶ瀬ダム再開発の問題点を皆様にも知っていただくため、そのポイントを下記の通り、まとめてみました。

1 天ヶ瀬ダム再開発について

2 琵琶湖後期放流1500㎥/秒の非実現性

3 京都府水道が天ヶ瀬ダム再開発に参画する必要性は皆無

以上のように、京都府水道が天ヶ瀬ダム再開発事業に参画して0.6㎥/秒の新規水利権を得る必要性はなく、現状のままで今後とも必要な給水を充たすことが十分に可能です。