水源連の最新ニュース

球磨川流域治水プロジェクトの更新【令和4年3月31日】

カテゴリー:

国土交通省八代河川国道事務所のホームページhttp://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/r0207_ryuikitisui_gouukensho/index.html

に球磨川流域治水プロジェクトの更新【令和4年3月31日】が掲載されましたので、その情報をお伝えします。

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/news/r3/news_20220331.pdf

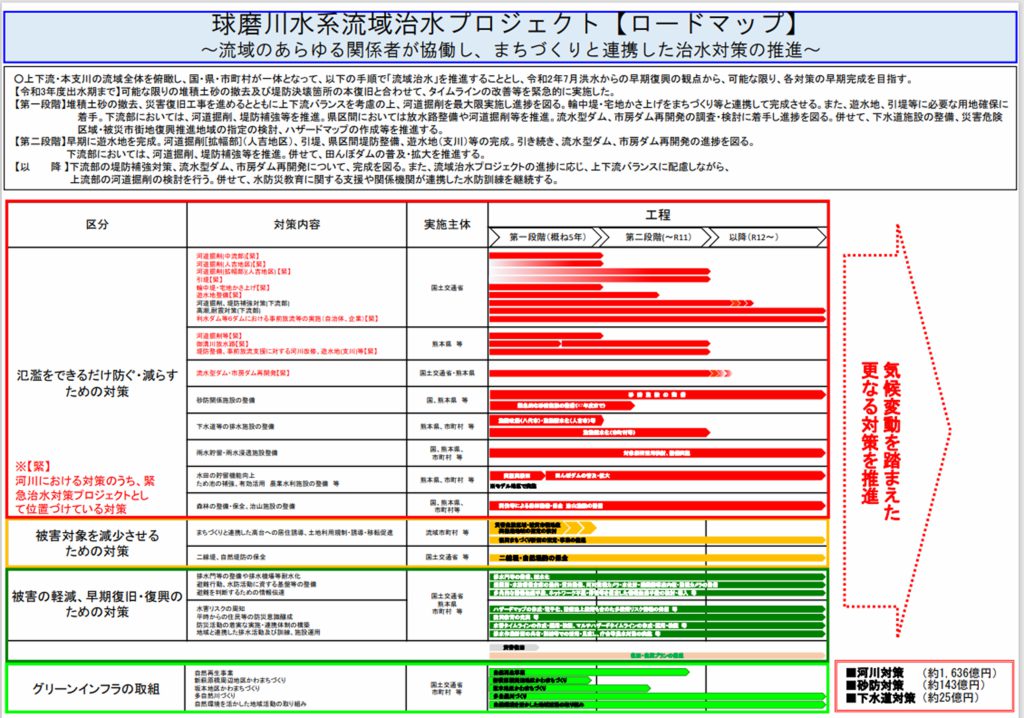

その内容の主なものは最近の新聞等で報道されたものですが、球磨川で2020年水害への対策として各種の治水対策が実施されていくことが記されています。

そのロードマップを下記に掲載します。

河道掘削、堤防補強などの河道対策の他に、遊水池整備、市房ダム再開発、流水型ダム(川辺川ダム)の整備など、治水対策として考えられるものがほとんど全部盛り込まれているような印象を受けます。

その対策費用は下記のロードマップに河川対策約1636億円と記されていますが、すでにお知らせしたようにこれには流水型ダムの費用は含まれていません。

流水型ダムの費用を八代河川国道事務所にあらためて問い合わせたところ、令和3年度 第3回 球磨川水系学識者懇談会 令和 4年 2月17日開催の資料

の64ページに「流水型ダムの残事業費2700億円」が記されているとのことでした。

したがって、上述の1636億円と合わせると、これから球磨川には4336億円という凄まじい超巨額の公費が投じられていくことになります。

すでにお伝えしたように、それによって、球磨川の洪水防御が短期間に達成されるのではなく、2035年度以降の話ですし、さらに流水型ダムができても、17%の範囲は氾濫の危険性が残ります。

そして、流水型ダムの建設による球磨川の自然への影響など、球磨川流域治水プロジェクトには懸念されることが多々あります。

今回示された球磨川流域治水プロジェクトで本当によいのか、市民が参加した公開討論会で徹底した議論を行うべきだと思います。

二風谷ダム判決25年 先住権回復足踏み 沙流川での有害無益なダム建設 平取ダムも完成へ

アイヌ民族を司法の場で初めて先住民族と認めた二風谷ダム(北海道平取町)訴訟の札幌地裁判決から今日(3月27日)で25年目になります。

そこで、北海道新聞が二風谷(にぶたに)ダム判決を大きく取り上げた記事を掲載しています。その記事を掲載します。

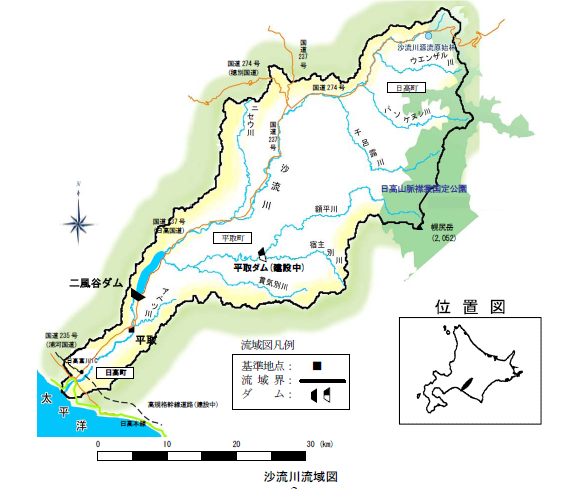

二風谷ダムは沙流川(さるがわ)の河口より約21キロメートの位置に1998年に造られました。下図の通り、その上流の額平川(ぬかびらがわ)に現在、平取(びらとり)ダムが建設中で、完成しつつあります。

(沙流川総合開発事業hhttps://www.hkd.mlit.go.jp/mr/sarugawa_damu/tn6s9g0000000zll.html)

平取ダムの建設に対して反対運動が進められました。(「虚構に基づくダム建設」(北海道自然保護協会編)(2013年05月05日)https://suigenren.jp/news/2013/05/06/4242/ 。同著はサンルダム、平取ダム、当別ダム等のダム建設の虚構にメスを入れた、なかなかの力作です。)

現在も「流域の自然を考えるネットワーク」が平取ダムの問題点を指摘しています。http://protectingecology.org/

沙流川におけるダム建設の重要な問題は、土砂供給量が非常に大きい河川であるので、ダムが速いスピードで流入土砂で埋まっていくことです。

二風谷ダムは総貯水容量3150万㎥に対して、2019年度末の堆砂容量がすでに1317万㎥にもなっています(国土交通省の数字)。

まもなく完成する平取ダムも同じ運命をたどることは確実です。

北海道の沙流川にはアイヌ民族の先住権問題とともに、有害無益なダム建設の問題があります。

二風谷ダム判決25年 先住権回復足踏み 原告「変わると思ったが…」

(北海道新聞2022/03/27 08:01 )https://www.hokkaido-np.co.jp/article/661651

建設が進み、4月にも運用開始となる見通しの平取ダム。アイヌ民族の聖地がダム建設で損壊を余儀なくされた=23日

建設が進み、4月にも運用開始となる見通しの平取ダム。アイヌ民族の聖地がダム建設で損壊を余儀なくされた=23日

アイヌ民族を司法の場で初めて先住民族と認めた二風谷ダム(日高管内平取町)訴訟の札幌地裁判決から27日で25年を迎えた。判決はアイヌ民族の文化や価値観がいかに軽視されたかを明らかにし、国の政策に影響を与えた。だが、先住権回復は足踏みしたままだ。社会で判決の記憶が薄れつつある中、関係者はいま一度、判決が問うたアイヌ民族の現状に目を向けるよう願っている。

「できてしまったものは仕方ない。ただ、ダム建設がアイヌの文化や権利にどんな影響を及ぼしたのか、国はきちんと研究して総括すべきだ。あの判決で終わりではない」。原告の一人、貝澤耕一さん(76)は二風谷ダムそばにある自宅で、1997年3月の判決を振り返り、こう強調した。

98年に完成した二風谷ダム建設は地域のアイヌ民族が神に祈りをささげる聖地「チノミシリ」と位置づけていた複数箇所の岩山を破壊し、水没させた。訴訟では貝澤さんとアイヌ民族初の国会議員となった故萱野茂さんの地権者2人がダム建設は聖地を奪うとして土地収用の取り消しを請求。判決はダム本体が完成しているとして請求は棄却したが、建設は先住民族であるアイヌの文化享有権などを「軽視ないし無視」し、違法だと認定した。

だが、ダム建設はその後も続いた。二風谷ダムとセットで計画された平取ダムは2013年に着工し、間もなく完成する。同ダム建設でもチノミシリは損壊を余儀なくされた。国は判決を踏まえ、平取アイヌ協会と事前に協議し、チノミシリの一部をコンクリートなどで復元する工事を施したが、貝澤さんは「復元はアイヌ文化を保存しているというアリバイづくりでしかない」と批判する。

権利回復の動きも鈍い。国は19年、法律で初めてアイヌを先住民族と位置づけるアイヌ施策推進法を制定したが、伝統的資源の優先使用など先住権を認める法律はなく、儀式で使うサケの漁も許可制だ。北欧など諸外国と比べると先住民族政策は遅れ、十勝管内浦幌町のアイヌ民族団体がサケ漁を行う権利の確認を求めた行政訴訟も進行中だ。貝澤さんは「あの判決で状況が変わると思ったが、四半世紀たっても権利回復は進んでいない」と嘆く。

萱野さんの次男志朗さん(63)も「アイヌ施策推進法に基づく国の交付金は箱物ばかりに使われ、権利回復につながるような人材育成に振り向けられていない」と指摘する。ただ先住権回復が簡単ではないことも認識しており、「父は『一本の毒矢や切れ味の良い刀より、話し合うことが大事だ』と言っていた。権利回復には、社会に共感してもらえるような活動を進めることが重要だ」と話した。(田鍋里奈、杉崎萌)

<ことば>二風谷ダム訴訟 ダム建設地の地権者2人が道収用委員会に土地収用の裁決取り消しを求めた行政訴訟。札幌地裁の一宮和夫裁判長(当時)は判決で、原告の請求は棄却したが、アイヌ民族について「わが国の統治が及ぶ前から北海道に居住し、わが国の統治に取り込まれた後も経済的、社会的打撃を受けつつ、なお独自の文化を喪失しない社会的集団であるから先住民族に該当する」と認定した。

その上でダム建設について「国は事業の達成で得られる公共の利益が、失われるアイヌ民族の文化享有権などの価値に優劣するか判断するための必要な調査を怠り、アイヌ文化への影響を可能な限り少なくする対策を講じないまま事業を認定し、裁量権を逸脱した」として違法性を認めた。

二風谷ダム判決25年 判決の原点忘れず議論を 原告弁護団長・田中宏弁護士に聞く

(北海道新聞2022/03/27 08:03 )https://www.hokkaido-np.co.jp/article/661652

たなか・ひろし 1946年、小樽生まれ。北大法学部卒業。72年司法試験合格。札幌弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長などを歴任。札幌在住。75歳。

たなか・ひろし 1946年、小樽生まれ。北大法学部卒業。72年司法試験合格。札幌弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長などを歴任。札幌在住。75歳。

二風谷ダム訴訟で原告弁護団長を務めた田中宏弁護士に判決の意義や先住民族政策の課題を聞いた。(聞き手・田鍋里奈)

今振り返っても画期的な判決です。アイヌ民族が征服者の日本の法律をたてに、日本の裁判所で自分たちは先住民族だと認めさせ、民族固有の文化を享有する権利を認めさせました。

原告2人の裁判の目的はアイヌ民族の復権でした。損害賠償請求などお金が目的ではなかったので、かえって難しく、最初は途方に暮れました。

訴訟の準備では2人から話を聞き、アイヌ民族の誇りをどう取り戻すか弁護士13人で議論しました。その結果、国は当時、立法、行政、司法のいずれもアイヌを先住民族と認めたことがないと気づき、まず司法の場で先住民族と認めさせることを目標にしました。

訴訟では北海道の歴史を掘り下げ、アイヌ民族が今のような状況に置かれるようになった歴史的な経緯を明らかにしました。さらに国際的な動きも伝えました。オーストラリアでは1992年、先住民の伝統的な土地所有権を認める判決があったほか、国連でも当時、先住民族権利宣言の起草作業が進んでいました。こうした国際的な潮流も追い風になったと思います。

2007年に宣言が採択された時、日本政府はアイヌを先住民族と認めていませんでしたが、採択に賛成しました。あの判決から変化が生まれたと思います。

アイヌ施策推進法はアイヌを先住民族と位置づけましたが、政策の目指すべき姿が見えず、先住権にも触れていない点が問題です。政府は先住権を認めるのか、認めるならどこまで認めるのか、基本的な考え方について何も議論していません。早急に議論を始めるべきです。

ただ、長い目で見ればアイヌ政策は進展するでしょう。米国での黒人差別の解消も長い年月がかかっています。判決の原点を忘れず、進むことが大切です。

八ッ場ダム近くの山木館、5月から一時閉館 コロナで利用客減少

八ツ場ダムの建設に伴い、2013年に八ツ場ダム近くの高台に移転した川原湯温泉の老舗旅館「山木館」が閉館します。その記事を掲載します。

一時閉館とはなっていますが、再開はむずかしいかもしれません。

川原湯温泉協会のHP http://www.kawarayu.jp/

をみると、旅館として現在、営業しているのは、山木館、丸木屋、やまた旅館、ゆうあい旅館、山水、やまきぼしの6軒だけです。それぞれ非常に厳しい経営状況にあるようです。

川原湯温泉街にかつては20軒強の旅館がありました。

国土交通省と群馬県は八ツ場ダムの建設によって川原湯温泉の旅館街を発展させるという話で、ダム建設への温泉街の同意を取り付けました。

しかし、移転後の実態は上述の通りで、川原湯温泉街の経営は非常に厳しい状況にあります。

新聞は今回の閉館の原因をコロナ禍としていますが、コロナ禍だけが問題だけではなく、八ツ場ダム工事による移転そのものが利用客激減の基本的な要因になっているはずです。

かつての川原湯温泉街を現状のような状況まで追い込んだ、国土交通省と群馬県の責任を問うべきだと思います。

マスコミはこの基本的な問題も取り上げてほしいと思います。

八ッ場ダム近くの山木館、5月から一時閉館 コロナで利用客少

(毎日新聞2022/3/31(木) 19:20)https://news.yahoo.co.jp/articles/b7d0474c372505cdb4f8817b2588b3143ba8851d

一時閉館する川原湯温泉の老舗旅館「山木館」=群馬県長野原町で2022年3月31日午後2時15分、庄司哲也撮影

一時閉館する川原湯温泉の老舗旅館「山木館」=群馬県長野原町で2022年3月31日午後2時15分、庄司哲也撮影

完成から31日で2年となった八ッ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)のそばにある川原湯温泉で、1661年創業の老舗旅館「山木館」が5月21日を最後に一時閉館することを明らかにした。ダム建設に伴う高台移転は乗り越えたものの、新型コロナウイルスの感染拡大により利用客が大幅に減少していた。同館は従業員を整理解雇した上で家族経営での再開を模索する。

同館はダム建設に伴い2013年にダム湖を見下ろす高台に移転。木造2階建て全8室で、1泊2食付きで1人2万~3万円の高級路線で営業してきた。

15代目の樋田勇人さんによると、コロナ禍により宿泊客が安定せず、特に今年1月からの「第6波」以降は、10日連続で休業することもあった。樋田さんは「1組だけのために営業することもあり、営業すると赤字が生じていた」と明かす。

観光資源と見込んでいた八ッ場ダムは完成したものの、完成式典などが延期され、移転した同温泉をPRする機会も奪われた。そもそも、全国的に知名度が高い草津温泉が車でわずか25分の距離にあり、宿泊客が流れて集客も思うようには進まなかったという。

県内も適用対象となった第6波によるまん延防止等重点措置が3月21日で解除となり、4月から県独自の宿泊支援事業「愛郷ぐんまプロジェクト」第4弾もスタート。国の観光需要喚起策「GoToトラベル」が再開される可能性もあるが、樋田さんは「旅館経営は繁忙期で稼いで閑散期をカバーするが、コロナ禍で今後の経営が見通せない」という。

このため、同館は一時閉館後に5人の正社員を整理解雇し、経営を見直す。樋田さんは「宿の存続の道を探るため一時閉めたい。時期は言えないが、家族経営のような形で再開したい」と説明する。

長野原町産業課によると、同温泉はかつて20軒ほどあった宿泊施設がダム建設により現在は6軒に減少した。同課は「川原湯温泉で最も歴史がある宿だけに、山木館の一時閉館の観光面での影響は大きい」と話す。【庄司哲也】

来年度の黒部川「連携排砂」計画まとまる 黒部川ダム排砂評価委員会

カテゴリー:

今年も黒部川ダム排砂評価委員会が開かれ、出し平ダム(関西電力)と宇奈月ダム(国土交通省)の連携排砂の実施計画が示されました。毎年、今頃、この委員会が開かれます。そのニュースと記事を掲載します。

黒部川には堆積土砂を排出するための排砂ゲートがあるダムが2基、出し平ダムと宇奈月ダムがあります。出し平ダムは総貯水容量901万㎥の発電用ダムで、1985年竣工です。宇奈月ダムは総貯水容量2470万㎥の多目的ダムで、2001年竣工です。

宇奈月ダムは出し平ダムの下流側にあります。

堆積土砂を排出するための排砂ゲートがあるダムは全国的に珍しいのではないでしょうか。それだけ、黒部川は土砂の供給量が非常に大きい河川だということです。

出し平ダムについては排砂ゲートからの土砂排出が富山湾の漁業にダメージを与えるので、漁業被害訴訟の裁判が行われ、1審では漁協側が勝訴しましたが、2審では勝訴にはなりませんでした。

堆積土砂を排出するための排砂ゲートを備えなければならないほど、土砂供給量が異常に大きい河川にダム(出し平ダムと宇奈月ダム)を建設してきたことに、黒部川河川行政の根本の誤りがあるのではないでしょうか。

毎年行われている連携排砂はその尻拭いの手段でしかないと思います。

来年度の黒部川「連携排砂」計画まとまる 土砂排出量は今年度より少ない見込み 黒部川ダム排砂評価委員会

(富山テレビ2022/3/16(水) 20:18)https://news.yahoo.co.jp/articles/27ff109458ea873b7f72ce9909642c7b3c066c60

黒部川の2つのダムの土砂を下流に流し出す「連携排砂」の来年度の計画がまとまりました。

黒部川の2つのダムの土砂を下流に流し出す「連携排砂」の来年度の計画がまとまりました。

計画では、土砂の排出量は7万立方メートルで今年度より少ない見込みです。

16日開かれた黒部川ダム排砂評価委員会で、連携排砂を実施する国土交通省と関西電力が実施計画案として示し了承されました。

それによりますと、来年度の排砂は出し平ダムに新たに堆積した土砂7万立方メートルを12時間かけて流しだす予定で、排砂量は今年度の9万立方メートルより少なくなるとしています。

環境への影響調査は、アユの調査個所を上流に変更し、生息状況をより詳しく把握するとしている一方、深海の海底調査は環境への影響がみられないとして取りやめることにしました。

計画は、地元の市と町による協議会で最終決定し、6月から8月にかけて実施される予定です。

新年度の連携排砂 目標量を7万立方メートルに

(チューリップテレビ2022年3月16日 18:51) https://news.yahoo.co.jp/articles/b95dd65ca5f1a43ba6cb79c987167ece70ad8de0

(映像)

黒部川上流の2つのダムにたまった土砂を下流へと流す「連携排砂」で、

国交省などは新年度の目標排砂量を過去2番目に少ない7万立方メートルとしました。

これは、16日開かれた黒部川ダム排砂評価委員会で、ダムを管理する国交省と関西電力が報告したものです。

これによりますと、去年7月から12月に溜まった土砂の量から、新年度の目標排砂量は、過去2番目に少ない7万立方メートルとしていて、5月に開かれる土砂管理協議会で決定します。

また新年度の実施計画についても示され、2020年度から水の濁りを抑えるためおこなっている「先行操作」は、今年度も実施の見込みです。

「先行操作」とは下流の宇奈月ダムのゲートを先に開け、宇奈月ダムの水位が半分まで低下した後、上流の出し平ダムのゲートを開けるもので2020年度から実施しています。

ただ、自然流下中の流入量が少ないと見込まれる場合は、連携排砂を行わず、出し平ダムから宇奈月ダムへの土砂移動操作に切り替える場合もあるということです。

黒部川連携排砂 ことしは7万立米排出へ

(北日本放送/2022/3/16(水) 19:09)https://news.yahoo.co.jp/articles/b95dd65ca5f1a43ba6cb79c987167ece70ad8de0

(映像)

黒部川の2つのダムにたまった土砂を下流に流す連携排砂の評価委員会が16日開かれました。

ことしの目標排砂量をおよそ7万立方メートルとする計画案を了承しました。 (※最大積載量10トンのダンプトラックは約6.5立方メートルを積載できるとしたとき、7万立方メートルはダンプトラック約1万台分)

富山市で開かれた黒部川ダム排砂評価委員会では、連携排砂を行う出し平ダムと宇奈月ダムをそれぞれ管理する関西電力と国土交通省がことしの計画案を示しました。

計画案では、出し平ダムのことしの目標排砂量をおよそ7万立方メートルとしています。

これは、去年の排砂の実績である9万立方メートルを下回っていて、ことし5月の最終測量で確定させます。

また、おととしから試験的に行っている宇奈月ダムのゲートを先行して操作することについては、浮遊物質の濃度のピークがおよそ2割低くなったことなど効果がみられたとして、ことしも継続します。

一方、環境調査のうち3年間続けた黒部川河口周辺の水深800メートルより深い海の底の調査については、排砂前後で環境への影響は見られなかったとしてことしは取りやめます。

山鳥坂ダム予定地 400メートル上流に変更 岩盤地滑り対策見直しで 国交省発表(愛媛)

カテゴリー:

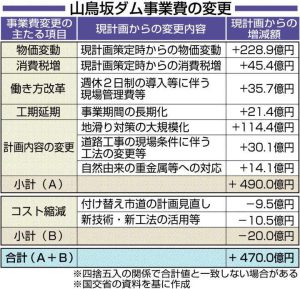

四国地方整備局が愛媛県の肱川支流・河辺川に建設を予定した山鳥坂(やまとさか)ダムは岩盤の地滑り対策の見直しが必要になったので、現在の予定地から上流約400メートルの位置に変更されることになりました。当初予定していた2026年度の完成を断念し、2032年度完成を目指すことになりました。

既報の通りです。その時の記事を下記に再掲しておきます。

山鳥坂ダムはとっくにできているはずのダムなのですが、またまたの計画変更で完成が10年以上先になりました。呪われたダムという感じさえします。

大規模な地滑り対策に伴って建設予定地変更と事業費増額が必要になった山鳥坂ダム建設について、大洲と松山の両市の市民らでつくる団体が3月16日、建設中止を求める要望書を県に提出しました。

事業費の大幅な増額と工期の大幅延長が必要になった山鳥坂ダムは中止されるのが当然ですが、不可解なことに生き残っています。

山鳥坂ダム建設中止を求め県に要望書提出 市民団体

(愛媛新聞2022年3月16日(水))https://www.ehime-np.co.jp/article/news202203160054

山鳥坂ダムの建設中止を求める要望書を提出する実行委のメンバー=16日午前、県庁

山鳥坂ダムの建設中止を求める要望書を提出する実行委のメンバー=16日午前、県庁

大規模な地滑り対策に伴う建設予定地変更と事業費増額となった大洲市の山鳥坂ダム建設について、同市と松山の両市の市民らでつくる団体が16日、建設中止を求める要望書を県に提出した。

要望書を提出したのは、2018年の西日本豪雨で甚大な浸水被害を出した肱川水系について考える講演会を同年に実施した実行委員会有志。

要望書では、予定地は当初から地盤が緩いことを住民から指摘されていたにも関わらず、耳を傾けずに推し進めた国の責任が問われると指摘。多額の税金を投入する大幅変更をダム事業費等監理委員会の少人数の了承だけで粛々と進める事も問題だとし、ダム建設工事の中止と流域治水への転換を求めている。

実行委のメンバー5人が県庁を訪れ、篠原真司水資源・ダム政策監に要望書を提出。大洲市菅田町菅田の農林業有友正本さん(73)は「計画を白紙に戻して、ゼロから見直してほしい」と話した。篠原政策監は「理解を得られるよう説明を続ける」としている。

同ダムを巡っては、建設予定地の右岸側下流域の岩盤で大規模な地滑り対策が必要と判明し、国土交通省山鳥坂ダム工事事務所は、予定地から上流約400メートルの位置に建設地を変更すると明らかにしていた。(織田龍郎)

(再掲)

山鳥坂ダム予定地 400メートル上流に変更 岩盤地滑り対策見直しで 国交省発表(愛媛)

(愛媛新聞2021/12/20(月) 17:00(https://news.yahoo.co.jp/articles/0a0927f8d59217957cc7243a42072f5e505d132e

山鳥坂ダムの新しい建設予定地などが報告されたダム事業費等監理委員会=20日午後、大洲市肱川町予子林

山鳥坂ダムの新しい建設予定地などが報告されたダム事業費等監理委員会=20日午後、大洲市肱川町予子林

岩盤の地滑り対策に見直しが必要になったことを受け、肱川支流・河辺川で進む山鳥坂ダムの適正な建設予定地を検討していた国土交通省山鳥坂ダム工事事務所は20日、現在の予定地から上流約400メートルの位置に建設地を変更すると明らかにした。当初予定していた2026年度の完成を断念し、32年度完成を目指す。

同日開かれたダム事業費等監理委員会(委員長・森脇亮愛媛大教授、4人)で事務所が明らかにした。

事務所によると、工期の長期化や地滑り対策などの計画変更に加え、物価変動などの影響でダム建設の総事業費は約470億円増の約1320億円。これまでの予定地で地滑り対策などを施しながら建設を進めた場合は、完成予定は38年度で、事業費は約1600億円の見込みだったという。

予定地の変更に伴い、ダムの規模も変更。総貯水容量が290万トン減の2200万トンになるが、従来の計画と同じ洪水調節容量を確保するため、予備放流の実施で容量を補う。ダムでは事前放流の実施

も予定している。

委員会の審議は非公開。事務所によると、委員は予定地の変更を「妥当」と評価し、工期短縮やコスト縮減の徹底を求めた。事務所の福田勝之所長は「ICT技術を積極的に導入し、早期完成に向け全力で取り組む」と話した。

山鳥坂ダムを巡っては、建設予定地の右岸側下流域の岩盤で大規模な地滑り対策が必要と判明し、事務所は26年度の完成を断念。対策に要する事業費や長期化する工期への影響を軽減するため、場所を変更する可能性を含めて予定地の精査を進めていた。(薬師神亮太)

山鳥坂ダム 本体建設予定地を変更 当初予定地に地滑り発生の恐れ 完成は大幅遅れに【愛媛】

(テレビ愛媛2021年12月20日 月曜 午後7:30)https://www.fnn.jp/articles/-/288175

肱川の治水対策として建設が予定されている山鳥坂ダムが、地滑りが発生する恐れがあるとして、ダム本体の建設予定地を変更することが決まりました。

山鳥坂ダムは肱川の治水対策として、現在、ダム周辺の工事が進められています。

しかし、今年5月、建設に伴う工事などにより、ダム本体の建設予定地近くで大規模な地滑りが発生する恐れがあることが分かり、国が対応を検討していました。

そして、専門家の会議が20日に非公開で開かれ、国は地質調査などを精査した結果、ダム本体の建設予定地をこれまでより約400メートル上流の場所に移す案を提示しました。

この場合、ダムの治水機能は維持したままで、計画をこのまま進めるよりも事業費が抑えられ工期が短くなるということです。

委員からは予定地の変更について異論は出ず、変更案は了承されました。

山鳥坂ダムは肱川の治水対策として35年前に事業着手され、2026年度中の完成が計画されていましたが、これにより完成予定は2032年度中と大幅に遅れることになります。

山鳥坂ダムの建設予定地を変更 完成6年遅れに

(あいテレビ2021/12/20(月) 20:00)https://news.yahoo.co.jp/articles/18686f210ddd1d93a11051298f23f098fe53f354

新たに大規模な地すべり対策が必要になった愛媛県大洲市の山鳥坂ダムについて、国は、建設予定地の変更を決めました。これにより、ダムの完成予定は6年遅れ2032年度中となります。 山鳥坂ダムの工事をめぐっては、国は今年5月、工事などによる大規模な地すべりが発生する恐れが判明したと発表し、地質調査などを進めてきました。20日、専門家などでつくる委員会が非公開で開かれ、国は、ダム本体の予定地をおよそ400メートル上流に変更する案を示し、妥当と判断されたということです。ダムの治水機能は維持され、地すべり対策の工事を行った場合に比べ、事業費や工期などが抑えられるということです。これにより、ダムの完成予定は計画より6年遅れ2032年度中となります。

ダム建設 疑問再燃 「山鳥坂」予定地変更 大洲 事業費膨張 工期も延長 安全性・効果 不安の声

国土交通省山鳥坂ダム工事事務所は20日、愛媛県大洲市の肱川支流・河辺川で進む同ダム建設事業について、建設予定地を約400メートル上流の位置に変更すると公表した。これまでの予定地周辺に大規模な地滑り対策が必要な岩盤があることが判明したためで、同事務所は、完成時期が当初予定の2026年度から32年度にずれ込み、総事業費も約470億円増の約1320億円になると見通す。以前から同ダム建設には反対の声があったが、今回の建設地変更を機に、ダムの存在自体に疑問を呈す声が改めてあがっている。

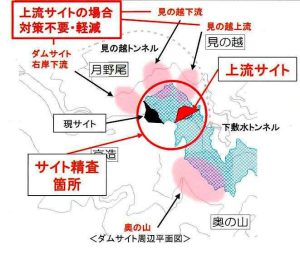

事務所によると、これまでの地盤調査で、建設予定地より上流の見の越地区(2カ所)と奥の山地区の計3カ所で、貯水位変動に対する地滑り対策が必要と確認。予定地の右岸側下流部の月野尾地区では、強度が不足する「ゆるみ岩盤」を確認していたが、掘削除去することでダム本体の施工は可能と推測していた。