水源連の最新ニュース

迫る緊急放流住民避難 確かな情報共有に課題 日光・川治ダム越流の恐れ

カテゴリー:

鬼怒川上流には国土交通省が建設した四つの大規模ダムがあります。これら4ダムの治水容量は1億2530万立方メートルもあり、今回の洪水ではルール通りの洪水調節が行われました。

しかも、鬼怒川では4ダムの集水面積が全流域面積の1/3を占めており、ダムで洪水調節さえすれば、安全だと言われているような河川でした。しかし、鬼怒川下流部の決壊を防ぐことはできませんでした。

このことについて国交省はダムの調節がなければ、決壊時期が早まり、氾濫水量が倍増したと、ダムの効果を宣伝しています。

その計算の妥当性はさておき、少なくとも言えることは、ダムの上にまたダムをつくる、屋上屋を架すような湯西川ダム(2012年完成)の建設を中止し、その予算を使って、流下能力が著しく低く、氾濫の危険性が指摘されていた鬼怒川下流部の治水対策に努めていれば、今回の堤防決壊を防ぐことができたのではないかということです。

そして、ダムに関して怖いのは、満杯近くになった時の緊急放流があることです。今回も四ダムの一つ、川治ダムで緊急放流一歩手前の危機がありました。その記事を紹介します。

参考のため、当時の川治ダムの貯水状況は川治ダムの貯水状況図のとおりです。この記事にある9月10日午前2時半は川治ダムの貯水率が上限目標貯水率を超えつつある時でした。その後、ダム流入量が減ってきたので、緊急放流は回避されましたが、緊急放流もあり得る状況でした。

【栃木広域水害】迫る緊急放流住民避難 確かな情報共有に課題 日光・川治ダム越流の恐れ

(下野新聞 2015年10月9日 朝刊)http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/politics/news/20151009/2107760

(写真)強雨の中、洪水調節で放流する川治ダム=9月9日午後、日光市川治温泉川治

大雨特別警報発表から約2時間後の9月10日午前2時半すぎ。日光市災害対策本部を実質的に取り仕切っていた斎藤康則(さいとうやすのり)総務部長(60)は、届いたファクス用紙の文面に言葉を失った。

「…計画規模を超える洪水時の操作に移行する可能性があります。今後の降雨状況によっては、住民避難等の準備が必要です」

送り主は市内の五十里、川俣、川治、湯西川の各ダムを管理する国土交通省鬼怒川ダム統合管理事務所。4ダムのうち川治が満杯以上となる危険が高まり、「緊急放流」しなければ雨水がダムを越流しコントロールできなくなる可能性を事前に警告した書面だった。

放流量は。増水で鬼怒川が氾濫しないのか-。経験したことのない事態が対策本部に判断を迫る。

「最悪のケースを考えよう」。同本部は地形などを総合的にとらえ、藤原地域の高原、小網地区の浸水被害を独自に想定。午前4時45分、両地区の約180世帯、計350人に「避難準備情報」を発令し、公共施設3カ所に高齢者ら約140人を一時避難させた。

大雨は収まり、緊急放流は見送られた。斎藤部長が神妙な表情で振り返る。「何が起きるのか想定するための情報が、国から得られなかった。一連の豪雨で最も緊張した場面だった」

もし緊急放流した場合、鬼怒川の水位はどれぐらい上昇し、どんな状況が予想されるのか-。切羽詰まった口調で問いただす日光市の課長の電話に、同事務所の担当者の答えは「分かりません」に終始した。

五十里の降水量は10日朝までの24時間に551ミリに達し、1976年の統計開始以来最高を記録した。

豪雨で4ダムが貯留した雨水は計約1億トン、東京ドーム86杯分。これほど水をため、徐々に放流した前例はない。

「放流水だけじゃなく、支川からも川に流入する。予測水位を計算して関係自治体へ連絡するようなシステムは、現時点で構築されていない」。同事務所の中島和宏(なかじまかずひろ)技術副所長(57)はこう説明し、監視態勢や情報共有の在り方を検討する考えを明らかにした。

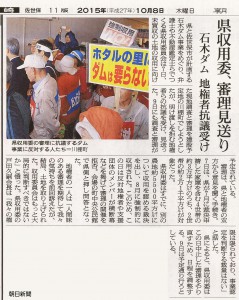

第2次収用委員会開催に抗議、中止を要請 (石木ダム関係)

カテゴリー:

10月7日、9日の第2次収用委員会、中止!

10月7日と9日は住居4軒を含む土地を対象にした第2次収用委員会開催が予定されていました。

13世帯と支援者の皆さんは「私たちの居住地を奪わないでください。収用委員会の裁定が出ると、私たちは生活ができなくなります。」と心の底から懸命に訴えて収用委員会の中止を求めました。

この切実な訴えを暴力的に排除することはできず、収用委員会開催は中止となりました。 長崎県収用委員会が今後どのような対応を打ち出すのか、監視が必要です。

長崎県収用委員会会長コメント

10月9日、 長崎県収用委員会は会長 戸田 久嗣 名で下記コメントを発表しています。

その文の中で、「収用委員会は、土地収用法に基づき、公正、中立な立場で、土地収用に伴う損失補償額等を判断する執行機関で、憲法第29条第3項の正当な補償を実現する機関である。」「反対運動は社会的に容認される範囲において行われるべきであり、収用委員会の審理の開催を力づくで妨害するような行為は、断じて許されるものではない。」としています。このような認識(事業認定そのものへの疑問は取り扱わない、補償額だけ扱う)では、地権者から理解を得られることはあり得ません。収用委員会にかかる前に事業認定にある問題についてどこが答えるでしょうか?どこもないことが問題なんです。

担当課 用地課(長崎県収用委員会事務局)

担当者名 佐々木、中村

電話番号 095-894-3123

石木ダム建設反対を訴える集団の妨害により、10月7日、9日の収用委員会の審理開催ができなかったことに対して、収用委員会会長のコメントは次のとおりです。

審理開催を阻止されたことに対する収用委員会会長のコメント

石木ダム建設事業に伴う土地収用事件に関する本日の収用委員会の審理が、去る7日に続き、石木ダム建設反対を訴える集団の心無い妨害により、開催できなかったことは、誠に遺憾である。

収用委員会は、土地収用法に基づき、公正、中立な立場で、土地収用に伴う損失補償額等を判断する執行機関で、憲法第29条第3項の正当な補償を実現する機関である。そして、収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産の調整を図ることを責務として土地収用法に基づき事務執行しているが、その活動の中でも起業者及び土地所有者等双方に参集頂いて意見聴取を行う審理は土地所有者等の補償等に関する意見陳述の機会を与えるもので、土地所有者等の利益を守る重要な手続きの一つである。

収用委員会の審理開催を妨害する行為は、公共の利益の増進に反するばかりでなく、土地所有者等の意見陳述の機会を奪うことになり、ひいては土地所有者の権利を害するものである。

石木ダム事業を巡っては、さまざまな意見があり、根強い反対運動が行われていることは認識しているが、反対運動は社会的に容認される範囲において行われるべきであり、収用委員会の審理の開催を力づくで妨害するような行為は、断じて許されるものではない。

今後は、このようなことが二度と生じないよう、節度ある対応を望むものである。

平成27年10月9日

長崎県収用委員会会長 戸田 久嗣

みなさん、 力を貸してください!

収用委員会では事業認定については取り扱わない、としていますが、事業認定そのものが起業者追認の働きしかしていないのですから、収用委員会は認定庁に戻せばいいんですよね。

しかしそういうことは土地収用法に盛られていないんです。

とんでもない事業認定がされても収用委員会はそれを問うことはしないで補償額だけ審理し、収用・明渡し裁決処分を行います。そして起業者は強制収用・行政代執行しておしまいになります。

事業認定を訴訟で争うとしても、審理中に事業が進んでダムは判決前に完成してしまいます。

こういうシステムのもとでは、私たちは、13世帯と支援者の皆さんの今回の行動をしっかり受け止めて、収用委員会には審理中止を、九州地方整備局には事業認定取消を、起業者には事業中止を、強く求めたいと思います。

皆様、力を貸してください。

長崎県、佐世保市への抗議先

国土交通省九州地方整備局

局長 岩﨑泰彦

住所:〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第二合同庁舎

電話: 092-471-6331 (代表)

Eメールアドレス:kikaku@qsr.mlit.go.jp

長崎県庁

知事 中村法道

〒850-8570 長崎市江戸町2-13

電話 095-824-1111(代表)

長崎県知事へ意見を!→ 知事への提案

例文:

(石木)140809 強制収用しないで2(PDF 126Kb)

土木部

〒850-8570 長崎市江戸町2-13

電話 095-894-3083

ファクシミリ 095-824-7175

部長 浅野和広

土木部河川課長 川内

長崎県収用委員会

長崎県収用委員会事務局

〒850-8570 長崎市江戸町2番13号(長崎県土木部用地課内)

電話 095-894-3123

ファクシミリ 095-894-3465

佐世保市役所

市長 朝長則男

〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号

電話 0956-24-1111 (代表)

佐世保市長へ意見を!→ 市長への手紙

10/5、長崎県知事、顔見せず! 提訴方針を発表(石木ダム関係)

カテゴリー:

長崎県庁で知事に面会を要請

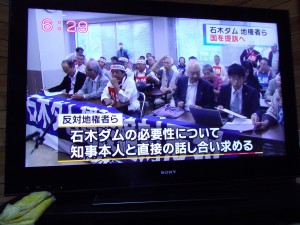

10月5日16時10分から長崎県庁で、13世帯と支援者の皆さん・弁護団が、知事に提出した要求書(H27.9.30長崎県知事宛説明会要求書)に対する回答を知事本人が出して説明するように求めました。

対応したのは知事ではなく、長崎県土木部河川課の浦瀬企画監でした。

1,知事は今日は不都合

2,ゼロに戻った話合い(=石木ダムの必要性についての話合い)はしない。生活再建については応じる。

3,疑問についてはこれまで通り担当部署が対応する。

という主旨の回 答でした 。しかしこれらの回答は今回の要求書への回答になっていません。

答でした 。しかしこれらの回答は今回の要求書への回答になっていません。

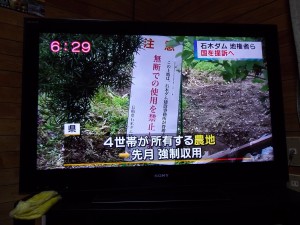

「話合い促進のため」としていた事業認定申請のはずでしたが、この8月24日には4件の農地を収用してしまいました。 石木ダム建設絶対反対同盟の皆さんはこのようなやり方を厳しく抗議すると共に、下記について知事が現れて回答するよう、求めました。

① 貴殿が諫早湾干拓工事における基本的態度と矛盾する態度を取り 続ける理由

② 付替県道工事を中断しない理由

③ 更に,ゼロベースの説明を拒否される理由, ④ これまで貴殿自身の言葉による説明を拒否しており,現在は説明会を開催すること自体を拒否し,書面による回答に留めている理由,

④ これまで貴殿自身の言葉による説明を拒否しており,現在は説明会を開催すること自体を拒否し,書面による回答に留めている理由,

⑤ 今後の具体的な終着地点についてどのように考えているのか

「たとえ住居が収用されようと、何度でも掘っ立て小屋やプレハブを建てて住み着く。絶対に明け渡すことはない。県はそれでも対応できるのか!」とあくまでも闘う姿勢を明白に示しました。最後に、「これらの質問に対して知事が回答・説明会に応じるよう要請し、あわせて、その答えを求めることで終わりにしました。

以下二つの写真はテレビニュースのスティール写真です。

事業認定取消訴訟・執行停止申立の用意

要請行動終了後、石木ダム建設絶対反対同盟と弁護団は記者会見を持ち、事業認定取消訴訟・執行停止申立の提訴準備に入ることを明らかにしました。

長崎県が現在進めている土地や建物の「強制収用」は、「事業認定処分」を根拠にしています。「事業認定処分」は、国(国土交通省九州地方整備局長)が、「石木ダム事業は『公益上の必要性』などの土地収用法の要件をみたす」と判断してしたものです。

裁判では、この「事業認定処分」の取り消しと、その効力の停止(執行停止)を求めます。石木ダム事業を推進する長崎県・佐世保市に理のないことを明らかにすることで勝訴への道が開かれます。

裁判の場で明らかにされる石木ダム問題の本質を長崎県民・佐世保市民・国民に広く伝えるように努めます。それらの情報をしっかりと活用して、圧倒的な世論「石木ダム不要!」「強制収用止めろ!」で長崎県と佐世保市を包囲して、「石木ダム中止」に追い込む、がこの訴訟の最終目標です。

長崎県知事が上記の要求に応えなければ、11月には長崎地方裁判所への提訴になるでしょう。

8月24日、長崎県は6月22日の基づいて4件の農地を強制収用してしまいました。第2次収用委員会で収用裁決が下されると必至になる住居への行政代執行(家屋取り壊し)、これにつながる進行を食止めるための法的措置として事業認定取消訴訟および執行停止申立てを行います。第一次収用では4軒の農地が対象で住居がなかったことから、取消訴訟は構えず、付替え道路工事着工や測量調査の阻止などに全力を投入してきました。しかし、来年にもある収用には住居が含まれているので、生活が破壊されてしまいます。それを防ぐ法的手立てとしての提訴です。

記者の目:鬼怒川堤防の決壊=福岡賢正(西部報道部)

カテゴリー:

鬼怒川の堤防決壊問題について毎日新聞の福岡賢正氏が書いた「記者の目」を紹介します。

記者の目:鬼怒川堤防の決壊=福岡賢正(西部報道部)

(毎日新聞 2015年10月08日 東京朝刊)http://mainichi.jp/shimen/news/20151008ddm005070014000c.html

◇越水対策強化に戻れ

関東・東北豪雨で茨城県の鬼怒川の堤防が決壊し、人命を含む甚大な被害が生じた。水が堤防の高さを越えてあふれ、流れ出した水流に堤防が削られたことが主因の「越水破堤」と見られているが、国はダム建設を優先するため、一時は推進した越水対策を放棄してきたのが実情だ。鬼怒川の惨状を目の当たりにして、越水に強い堤防の整備に再び取り組めと訴えたい。

堤防の大半は土でできており、破堤には越水によるもののほか、水位の高い状態が長時間続いて土に水が染み込んで起きる「浸透破堤」と、洪水の激流に侵食されて起きる「侵食破堤」がある。このうち7割以上が越水破堤だ。

川の治水計画は、防御する洪水の規模を決めることから始まる。その流量からダムなどにためる分を引いて「計画高水流量」を出し、この量が安全に流れるよう川の拡幅や川底の掘削、堤防のかさ上げなどが立案される。その際、堤防は計画高水流量時の水位(計画高水位)に所定の余裕高を加えた高さで造られる。

今の国の「河川堤防設計指針」では、堤防満杯の水位ではなく、計画高水位まで浸透や侵食に耐えられるよう設計すればよく、越水対策には言及すらしていない。つまり、計画高水位を超えればいつ決壊してもおかしくなく、越水すれば完全にお手上げになる設計なのだ。

ただ計画を上回る洪水も起きるし、川近くまで民家が迫るなどして用地買収できず、計画通りの堤防が築けていない所も多い。このため、かつて整備が進められたのが、堤防満杯まで水が来ても浸透や侵食に耐え、越水してもすぐには決壊しない堤防だった。

◇ダム建設優先し推進計画を全廃

国は1997年の建設白書に治水事業5カ年計画で「越水に対し耐久性が高く破堤しにくいフロンティア堤防の整備を進める」と明記。98年3月にはその設計の手引を作り、信濃川や筑後川など全国の重要堤防で整備を始めた。2000年には一般堤防も満杯まで浸透や侵食に耐えるよう強化する設計法を示した上、整備途上の川で計画高水流量程度でも越水の恐れがある区間は「耐越水を念頭に置いた堤防設計(せめて人命被害を回避できる水準の設計)を行うものとする」として、「越水に対する難破堤堤防の設計」という章を設けた設計指針を作り全国に通知していた。

ところが、ダム計画に反対する市民団体がこの堤防をダム不要論の根拠にし始めると、国は02年に前の設計指針を破棄。「技術的に未確立」として越水対策の章を全て削除して今の設計指針に作り直した。そしてフロンティア堤防計画も全廃したのだ。

その後、近畿の淀川水系流域委員会が越水に強い堤防の整備をダムより優先すべきだとの意見書を出したため、国は技術的見解のとりまとめを土木学会に依頼。学会が08年、「計画高水位以下で求められる安全性と同等の安全性を有する耐越水堤防は、現状では技術的に困難」との報告書を出したのを最後に、議論の俎上(そじょう)にも載らなくなった。

淀川水系流域委員会の委員長を務めた今本博健京都大名誉教授(河川工学)は言う。

「我々は計画高水位以下と同等の安全性を越水に対しても持つ堤防を造れと言っていたのではない。浸透や侵食に強く、越水してもすぐには決壊せずに避難の時間が見込める堤防に変えていけば、格段に安全になると主張していただけだ。なのにダム計画を守りたい国は過剰反応し、積み上げてきた技術を全否定した。用地買収が不要で、時間も費用もかけずに実施可能なのに惜しまれてならない」

◇津波にも耐えた二重の矢板工法

耐越水技術の知見はその後も蓄積されてきた。東日本大震災の津波と液状化で堤防が軒並み壊れる中、津波のすさまじい越水にも耐えた堤防があった。岩手県の織笠川河口の防潮水門建設のため、地盤深くまで打ち込んだ二重の鋼鉄の矢板で川の中を囲んで締め切った仮設の堤防がそれだ。これを受け、各地の海岸堤防を二重の矢板で補強する工事が始まり、高知県は潮の影響を受ける市街地の川の堤防にも標準工法として採用した。耐越水技術を否定する国の手前、名目は液状化対策としているが、越水にも威力を発揮するのは間違いない。

実は今回決壊した鬼怒川の堤防の仮復旧工事にも二重の矢板を用いた工法が使われており、今本さんは「本復旧時にも堤防の背骨のように地盤深く打ち込んだ矢板を二重に設置すれば、越水にも段違いに強くなる」と断言する。

ならば、国は過去の経緯にとらわれず、緊急性の高い場所から越水に強い堤防に変えていくべきだ。かつての設計指針がうたっていた通り、「せめて人命被害を回避できる」ように。

東日本豪雨1か月我が町は・・・ 堤防決壊対策工事半ば 近畿地方以西の川は?

鬼怒川堤防決壊の大水害を目の当りにして、近畿地方以西の川ではどうなのかを見た読売新聞の記事を紹介します。よく調べた記事であると思います。

東日本豪雨1か月我が町は・・・ 堤防決壊対策工事半ば

茨城県常総市の鬼怒川で堤防決壊による大水害を起こした関東・東北豪雨※は、発生からまもなく1か月。被災地では多くの人が、避難生活を続ける。近年は記録的な豪雨が相次ぎ、平地に河川が縦横に走る大阪市など、西日本でも多くの地域が水害の危険性に直面している。堤防の整備など対策は進んでいるのだろうか。(浜中伸之)

◇京都で寸前回避

2013年9月の台風18号で、京都市は300ミリほどの豪雨に襲われた。伏見区では、国土交通省が管理する淀川水系桂川で右岸の堤防(高さ約5メートル)から、長さ最大400メートルにわたって水があふれ、住宅が密集する市街地に流れ込んだ。

自衛隊などが懸命に土のうを積み、上流のダムでは限界近くまで水をためて、堤防決壊という最悪の事態は寸前で回避された。国交省が豪雨の後で推定した結果によると、もし上流にダムがなく、この付近で堤防が決壊したら、住宅密集地約980ヘクタールが浸水し、被害は約1万3000世帯に及んだという。

◇難航する河川強化

04年7月の福井豪雨や12年7月の九州北部豪雨などでは実際に、堤防決壊による洪水が起きている。

九州北部豪雨の直後に、国交省が全国の堤防約9200キロを対象に行った緊急点検によれば、浸水で崩壊の恐れなどがあるため早急な対策工事が必要な区間は約2200キロあった。近畿では296キロ、中国は139キロ、四国は53キロだった。

その後、各地で▽川の底を掘り下げる▽堤防の斜面をブロックで覆い、水の浸透を防ぐ▽堤防の土台付近に石を積み上げ、堤防内に水が染み込んでも排水しやすい層を作る――などの対策が行われた。対策が必要な区間のうち、近畿で約6割、中国、四国で約4割の工事が終わっている。

だが、近年は公共工事の費用が削減され、整備に使える予算は限られている。用地買収が難航するケースも多く、河川全体を強化するには、まだ多くの時間がかかりそうだ。

◇淀川ならJR大阪駅浸水

大都市・大阪は、洪水に弱い構造を抱えている。満潮時の海水面より低い「ゼロメートル地帯」が広がり、淀川や大和川などの大きな河川は平地より高い場所を流れているからだ。

淀川で大洪水を起こした1953年9月豪雨の2倍に当たる500ミリの雨が降り、北区の淀川河川公園長柄地区付近で堤防が弱い場所が決壊すると――。20分後には天神橋筋商店街付近が浸水し、約1時間半後にはJR大阪駅や梅田地区に水が押し寄せ、地下街にも流れ込む。

さらに、様々な場所で堤防決壊を想定し、各地で推測される浸水の最大の深さを重ね合わせて図を作ると、梅田周辺や福島、淀川、西淀川各区の中心部は、広い範囲で4~5・5メートルとなった。これは建物が2階まで水没する深さで、浸水が始まってからでは逃げ遅れる恐れがある。

今回の豪雨で堤防が決壊した鬼怒川の上流では約600ミリの雨が降った。大阪市危機管理室の担当者は「鬼怒川のように急激に水位が上がれば、堤防だけで守るのは難しい」と話す。

中川一・京都大防災研究所教授(河川工学)は「避難までの時間を稼ぐためにも、堤防の補強は急ぐべきだ。その一方、工事の完成までに洪水が起きる可能性も考え、避難方法を事前によく確認しておくなど、住民の減災対策も強化する必要がある」と、堤防に頼りすぎずに早めの避難を心がける重要性を指摘する。

◇主因は「越水」「浸食」「浸透」

堤防は通常、修復のしやすさなどを考慮して、土を盛って造られている。一方で、高い水位が長時間続くと、決壊の危険性は高まる。

堤防が決壊するパターンは主に〈1〉あふれた水が、堤防の外側の斜面を崩す「越水」〈2〉川に面した堤防の内側斜面が、速い水の流れで削られる「浸食」〈3〉堤防内側に水が染み通り、外側から崩れる「浸透」――の3通りがある。

国土交通省によると、兵庫県の円山川や福井市の足羽川は〈1〉、福岡県の矢部川は〈3〉が主因で決壊したとされる。

関東・東北豪雨では、鬼怒川が〈1〉で、堤防を乗り越えて流れ落ちた水の力で、堤防の土台付近が穴のように掘られた跡があった。これは「落堀(おっぽり)」と呼ばれ、〈1〉によってできることが多いという。

※関東・東北豪雨 台風18号から変わった低気圧と、台風17号の影響で9月9~11日、関東で600ミリ、東北で500ミリを超す豪雨となり、茨城・栃木・宮城3県で計8人が死亡した。気象庁は9月18日、「平成27年9月関東・東北豪雨」と命名した。