水源連の最新ニュース

鬼怒川常総水害訴訟 河川行政、国民のために 原告側、訴え結審

カテゴリー:

2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川の水害に遭ったのは、国の河川管理に不備があったためとして、常総市民らが国に約3億5千万円の損害賠償を求めた訴訟が2月25日、水戸地裁で結審しました。

この鬼怒川常総水害訴訟について今年2月の記事を4点お送りします。(私が自宅をしばらく離れていたため、これらの記事をお送りするのが大変遅くなってしまいました。)

判決は7月22日です。当初から裁判に関わってきたものの印象として、この裁判は住民側が勝つ要素が十分にある裁判であると思っています。

弁護士の皆様に深く感謝しております。(嶋津)

常総水害訴訟 河川行政、国民のために 原告側、訴え結審 /茨城

(毎日新聞茨城版 2022/2/26)https://mainichi.jp/articles/20220226/ddl/k08/040/033000c

結審後の記者会見であいさつする原告団共同代表の片倉一美さん(左)=水戸市緑町で2022年2月25日、森永亨撮影

結審後の記者会見であいさつする原告団共同代表の片倉一美さん(左)=水戸市緑町で2022年2月25日、森永亨撮影

2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川が氾濫したのは国の河川管理に不備があったためとして、常総市民らが国に損害賠償を求めた訴訟の最終弁論が25日、水戸地裁(阿部雅彦裁判長)であった。原告団共同代表の片倉一美さん(68)が意見陳述で「(堤防の役割をしていた砂丘林を)国が河川区域に指定しなかったのは瑕疵(かし)だ」などと述べ、国の責任を改めて訴えて結審した。判決は7月22日。

原告は市民ら31人と1法人。訴状などによると、堤防がなかった同市若宮戸の越水について、国が一帯を土地の掘削などに許可が必要な河川区域に指定していなかったために、民間業者による砂丘林の掘削を止められず水があふれたと主張。同市三坂町で起きた堤防の決壊についても、堤防が低く決壊の危険性が高かったにもかかわらず、安全評価を誤って改修を後回しにしたとしている。原告側は裁判で、三坂町の決壊について、堤防の厚さを評価に加味したのが誤りの原因と訴えていた。

片倉さんは意見陳述で「国の非常識な対応が大水害を引き起こした。国民のための河川行政に変わってもらいたい」と、30分弱にわたって国の責任を訴えた。

国は書面で、若宮戸について、砂丘林は堤防の役割を果たしておらず、堤防整備のための作業を進めていたと主張。三坂町については、堤防の厚みも含めた評価が一般的で、原告の主張は「独自の見解に基づいたもので誤り」と反論し、あらためて請求棄却を求めた。

原告側代理人の只野靖弁護士は結審後の記者会見で、「裁判でも国から改修計画らしいものは出てこず、やりやすいところから整備しているだけだった。(水害は)人災という確信が深まった」と述べた。

この豪雨で、常総市は市域の3分の1に当たる約40平方キロが浸水。53棟が全壊、計約5000棟が大規模半壊か半壊の被害を受け、災害関連死を含めて15人が死亡した。【宮田哲、森永亨】

茨城・常総水害訴訟 住民側「整備に遅れ」 水戸地裁結審 判決は7月22日

(茨城新聞2022/2/26 07:00) https://nordot.app/870068235074207744?c=62479058578587648

2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川の水害に遭ったのは、国の河川管理に不備があったためとして、被災住民らが国に約3億5千万円の損害賠償を求めた訴訟は25日、水戸地裁(阿部雅彦裁判長)で結審した。最終弁論で住民側は「堤防が低い危険な場所の整備が遅くなったこと自体が瑕疵(かし)である」と述べた。判決は7月22日に言い渡される。

最終弁論で原告団の片倉一美共同代表は、被災当時の自宅の写真を示しながら「洪水は堤防の低い所から起きる。すぐに手を打たなくてはならなかった。国の整備計画の手法は筋違いだ」と、計画に問題があったと強調。阿部裁判長に「皆が納得するような公正な判決をお願いしたい」と一礼して締めくくった。

訴状や準備書面によると、住民側は、鬼怒川の堤防が決壊した常総市上三坂地区については、堤防整備計画でここ以外の場所を優先し、越水まで余裕があった別の地点を改修して危険箇所を後回しにしたと主張。水があふれた同市若宮戸地区は、国が河川区域に指定することを怠り、堤防の役割をしていた砂丘林が太陽光発電事業で掘削され、水害につながったと主張した。

国側は、整備計画は決壊地区以外にも未整備区間があったとして、整備の順序は洪水の被災履歴、上下流のバランスなどを総合的に勘案して進めていたと説明。若宮戸地区の河川区域指定については、砂丘が堤防としての役割を果たさず、同地区全体の堤防整備を計画していたため、欠陥には当たらないなどと反論した。

公判後、住民側は水戸市内で記者会見し、只野靖弁護士は「住民の命を守る気がないなら、河川管理者として失格だ」と国側を非難した。

住民側は18年8月、水戸地裁下妻支部に提訴。19年2月には、受理した事件の担当裁判所を移す「回付」があり、同地裁本庁で弁論が開かれてきた。昨年8月には、阿部裁判長ら裁判官3人が決壊現場など被災地域を視察した。

【常総水害訴訟を巡る経過】

2015年9月 関東・東北豪雨で鬼怒川堤防が決壊するなど、常総市を中心に大規模な浸水被害

2018年8月 国の河川管理に不備があったとして、被災住民らが損害賠償を求め水戸地裁下妻支部に提訴

2019年2月 水戸地裁下妻支部が訴訟を水戸地裁本庁に回付

2021年8月 裁判官3人が決壊現場周辺を視察

2022年2月 訴訟が結審

2022年7月 水戸地裁が判決言い渡し(予定)

【常総水害訴訟の主な争点】

■堤防改修計画

被災住民らの主張 上三坂地区の堤防整備を他の箇所の堤防整備よりも後回しにした改修計画は、著しく不合理で、河川管理の瑕疵である

国側の主張 鬼怒川は氾濫当時、既に改修計画が定められ、上三坂地区以外にも未整備区間があった。治水安全度の低い箇所を優先した

■安全度の評価手法

被災住民らの主張 現況の堤防高を第一に考慮すべきで、国側の実施した方法は役に立たず、整備の時期や順序の判断には使えない

国側の主張 国の治水マニュアルに従った。安全度は堤防の形状を確保し、護岸整備などで総合的に高める。住民側の手法は独自の見解

常総水害訴訟25日結審 「国の責任、明らかに」 原告団ら 報告会で呼び掛け

(東京新聞2022年2月15日 07時49分)https://www.tokyo-np.co.jp/article/160286

他の水害被災地ともオンラインでつないで開かれた報告会=常総市で

他の水害被災地ともオンラインでつないで開かれた報告会=常総市で

二〇一五年九月の関東・東北水害で鬼怒川の堤防が決壊し、住宅などが被災したのは国の河川管理の不備が原因だとして、常総市民ら約三十人が国に損害賠償を求めた裁判が二十五日、水戸地裁で結審する。原告団と「裁判を支える会」が十一日に開いた報告会で、原告団の高橋敏明共同代表(68)は「水害は人災。被害者が力を合わせ、国の責任を明らかにしていこう」と呼び掛けた。(林容史)

報告会にはウェブ会議システム「Zoom」を含め約百人が参加し、片倉一美共同代表(68)が争点を説明。一八年七月の西日本豪雨、一九年十月の台風19号などの水害被災地ともZoomでつなぎ、「裁判に勝つには多くの国民の声が必要」などと声を上げた。

訴状などによると、市内の若宮戸地区では、自然の堤防の役割を果たしていた砂丘林を、掘削などの際に許可が必要な河川区域に国が指定していなかったため、民間業者が太陽光発電事業で掘削して「無堤防」状態に。上三坂(かみみさか)地区では、堤防の高さが周囲に比べて不足していたにもかかわらず、国がかさ上げを怠り、決壊につながったと主張している。

水害では、市の約三分の一に当たる約四十平方キロが浸水し、住宅五千百六十三棟が全半壊した。市民らは一八年八月、河川管理者の国に住宅の修繕費や慰謝料など計約三億三千五百万円の支払いを求め、水戸地裁下妻支部に提訴。裁判は水戸地裁に移送された。

茨城の常総水害訴訟 裁判の現状、争点説明 原告団が報告会

(茨城新聞2022/2/12(土) 5:00)https://news.yahoo.co.jp/articles/ad1415e6c426e88925640b2bd44eebd6cbb95888

常総水害訴訟の報告会で、各地の水害被災地の現状を聞く参加者ら=常総市水海道天満町の生涯学習センター

2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川の水害に遭ったのは、国の河川管理に不備があったためとして、国に損害賠償を求める訴訟を起こした原告団が11日、争点などを説明する市民報告会を開いた。結審を控え、原告団は「力を合わせて頑張っていきたい」と意気込んだ。 報告会は茨城県常総市水海道天満町の生涯学習センターであり、約50人が参加。オンラインでも約50人が視聴した。報告会の後、全国の水害被災地とのオンライン交流会も行われた。 原告団は18年8月に水戸地裁に提訴した。訴状などによると、同市若宮戸地区では、堤防の役割を果たしていた砂丘林を国が掘削などの際に許可が必要な河川区域に指定しなかったため、民間業者が掘削して「無堤防」状態になった。さらに上三坂地区では、堤防の高さが周囲に比べて不足していたにもかかわらず、国がかさ上げを怠り、決壊につながったと主張している。 報告会で、原告団の片倉一美共同代表(68)は過去の水害訴訟の判例を紹介し、常総水害訴訟の現状や争点などを説明。「水害は単なる改修工事の遅れとする国は非常識」とした上で、「裁判に勝って行政を変えるしかない」と強調した。市内で花き園芸会社を営む高橋敏明共同代表(68)も「国は砂丘林を河川区域に指定するべきだった。水害は人災で、残念でたまらない」と訴えた。 裁判は今月25日に結審する予定。

思川開発(南摩ダム)は全く無意味な事業

カテゴリー:

思川開発事業の本体「南摩ダム」の定礎式が3月12日に次の記事のとおり、行われました。

しかし、この思川開発事業は全く無意味な事業ですので、その虚構の要点をお伝えします。

下野新聞報道

南摩ダム 本体工事本格化 24年度完成へ定礎式 鹿沼

(下野新聞2022.3.13 5:00 https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/564635

定礎式で儀式を行う関係者ら=12日午前11時15分、鹿沼市上南摩町

国土交通省が進める鹿沼市の思川開発事業(南摩ダム)で12日、定礎式が行われた。ダムの本体工事は2020年12月に開始し、掘削などが終了。今後は本体の建設を本格化させ、24年度末の完成を目指す。

同事業は、実施に向けて1969年に計画調査がスタート。調査以降、地元では住民による反対運動が続き、約20年前に水没予定地の住民の集団移転が始まった。その後、旧民主党政権下での事業一時凍結などの曲折を経て、2016年に継続が決まった。

定礎式は建設現場で行われ、福田富一(ふくだとみかず)知事や佐藤信(さとうしん)鹿沼市長、本県選出の国会議員ら関係者約120人が出席した。福田知事らがダムの掘削時に出た砂利を礎石の周りに盛るなどし、工事の安全を祈願した。

福田知事は「気候変動で水害が頻発する中、ダム建設が進むことは意義深い。治水、利水の両面から大いに力を発揮することを期待する」とあいさつした。

南摩ダムは思川支流の南摩川に建設し、付近の黒川と大芦川が地下トンネルで結ばれる。高さ86・5メートル、総貯水量は5100万立方メートルとなる予定。総事業費は約1850億円。

思川開発の虚構-1

まず、添付の資料「思川開発問題-1」をお読みいただきたいと存じます。

思川開発の目的は洪水調節、渇水時の補給、水道用水の開発ですが、そのうち、渇水時の補給は緊急性がなく、ダムの規模を大きくするための増量剤のようなものに過ぎません。

次に洪水調節に関しては、ダムをつくる南摩川は流域面積が非常に小さく(12.4㎢)、小川のような川ですから、その必要性はありません。

そして、水道用水の開発に関しては首都圏の各都市の水需要が減少傾向になっていますので、水源開発の必要性もありません。

このよう思川開発の目的はいずれも虚構のものになっているのです。

思川開発は実際には約1850億円という超巨額の公共事業を進めることだけを目的にした事業なのです。

思川開発の虚構-2

思川開発については地元の栃木市、下野市、壬生町の住民にとって看過できない問題があります。

栃木県は思川開発によって割り当てられた水源を無理矢理使うため、栃木市、下野市、壬生町にその水源を押し付けようとしています。

添付の資料「思川開発問題-2」をお読みいただきたいと存じます。

栃木県は地下水100%の栃木市、下野市、壬生町の水道水源を、地盤地下対策を理由にしてその約半分を思川開発の水に転換させようとしています。

3市町の住民はたまったものではありません。思川開発の水の押し付けで、今まで地下水100%であった水道水は河川水の混入で不味くなり、さらに料金も高くなります。

3市町では地盤沈下は進行しておらず、地盤沈下対策は思川開発を推進するための口実でしかありません。

3市町の住民にマイナス面しかもたらさないことが強行されつつあるのです。

愚かな思川開発(南摩ダム)に対して怒りの声を

このように全く無意味で、有害な思川開発(南摩ダム)の定礎式が3月12日に行われました。

3市町では地下水100%の水道水を守る運動が進められています。3月13日には下記の通り、地下水100%の水道を守るための集会が栃木市で開かれました。

みなさまもこの愚かな思川開発(南摩ダム)に対して怒りの声をあげていただければと思います。

川辺川ダムについての新聞記事

川辺川ダムについての新聞記事がありましたので、参考までに掲載します。

球磨川流域では川辺川ダム反対の運動が進められています。球磨川の自然を壊す川辺川ダムを何としても中止させたいです。

(いちからわかる!)熊本県の川辺川にダムができるんだね

(朝日新聞2022年1月20日 5時00分)

球磨川に「粘り強い堤防」 のり面保護し水害時の避難時間稼ぐ 国が整備検討

球磨川水系で国土交通省が「粘り強い堤防」の整備を検討しているという記事を掲載します。

「粘り強い堤防」(耐越水堤防)をきちんと導入すれば、球磨川水系では川辺川ダムは不要になると思います。

球磨川に「粘り強い堤防」 のり面保護し水害時の避難時間稼ぐ 国が整備検討

(西日本新聞2021/12/29 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/854642/

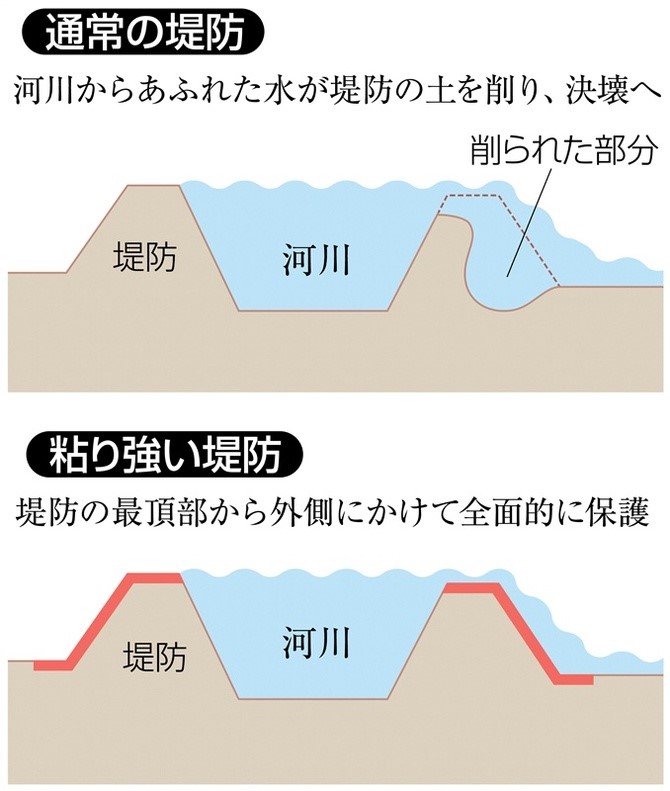

2020年7月の熊本豪雨で氾濫した球磨川水系(熊本県)の治水策を巡り、国土交通省が、大水害が起きても壊れにくい「粘り強い堤防」の整備を検討していることが分かった。熊本豪雨級の雨量があった場合、球磨川が再び氾濫する恐れがあることを前提に進める対策の一環。決壊までの住民の避難時間をできるだけ稼ぐためのハード整備で、全国的にも先進的な取り組みとなる。

堤防は通常、土砂を固めて造られる。粘り強い堤防は、河川から水が住宅側に氾濫した場合に備え、土でできている堤防ののり面を全面的にブロックなどで保護する。通常の堤防より崩れにくくなるため、決壊が起きた場合でも、住民が避難する時間を少しでも長く確保することができる。

国交省関係者によると、粘り強い堤防の整備は費用面の負担が大きいことなどから、球磨川流域では決壊時に甚大な被害が想定される区間が対象となる見通し。堤防ののり面を、アスファルトやブロック、遮水シートなどで保護する工法を検討する方針という。

崩れにくい堤防を巡っては、旧建設省が1990年代に「フロンティア堤防」として整備を計画した経緯がある。球磨川を含めた全国での計画は2002年に撤回され、筑後川など4河川で計13キロだけが整備された。コストに加え、維持管理や耐久性など技術面でも課題が多かった。

しかし、熊本豪雨では、熊本県人吉市で球磨川の堤防の右岸が幅約30メートル、左岸が幅10メートルにわたって決壊し、流域に大きな被害が出た。いずれも川からあふれた水が低地に流れた後、川に向かって逆流し、その勢いで堤防の土砂が削られたことが原因とみられている。

熊本豪雨を受けて国交省は今年12月、球磨川水系の治水の長期目標を定めた河川整備基本方針を変更した。流水型ダムや遊水地などを一体整備する「流域治水」を、長期間かけて進める方針だ。ただ、整備を終えた後も熊本豪雨級の洪水が起きれば、堤防が耐えられる最高水位を約60キロにわたって超えると試算されるため、粘り強い堤防が必要と判断したという。

粘り強い堤防は、2019年10月の台風19号で全国122カ所の堤防が河川氾濫に伴い決壊したことを受け、国交省の有識者検討会が20年8月、整備の必要性を打ち出した。台風19号で決壊した千曲川(長野県)で、のり面をブロックで覆う工法の試行的整備が進んでいる。 (御厨尚陽)

氾濫前提の対策重要

旧建設省OBで元土木研究所次長の石崎勝義さんの話 温暖化で水害の激甚化が進んでおり、今後は堤防を越える洪水の頻度が多くなる。川底の掘削など河川の水位を下げる事業を着実に実施しつつ、堤防からの氾濫を前提とした対策も進めていくことが重要だ。

ダム建設 疑問再燃 「山鳥坂」予定地変更 大洲 事業費膨張 工期も延長 安全性・効果 不安の声

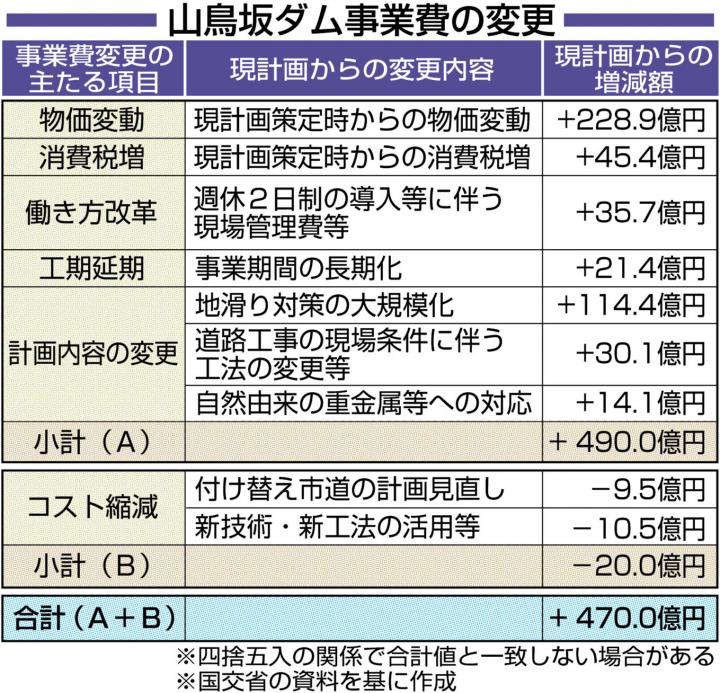

国土交通省が愛媛県大洲市の肱川支流・河辺川に建設する予定の山鳥坂(やまとさか)ダムの予定地が変わり、事業費が470億円も増額になりました。そして、工期が2026年度から2032年度に変わりました。

その記事を掲載します。

この記事に書かれているように、以前から山鳥坂ダムの建設には反対の声がありましたが、今回の建設地変更を機に、ダムの存在自体に疑問を呈す声が改めてあがっています。

この際、ダム建設事業を中止すべきです。

ダム建設 疑問再燃 「山鳥坂」予定地変更 大洲 事業費膨張 工期も延長 安全性・効果 不安の声

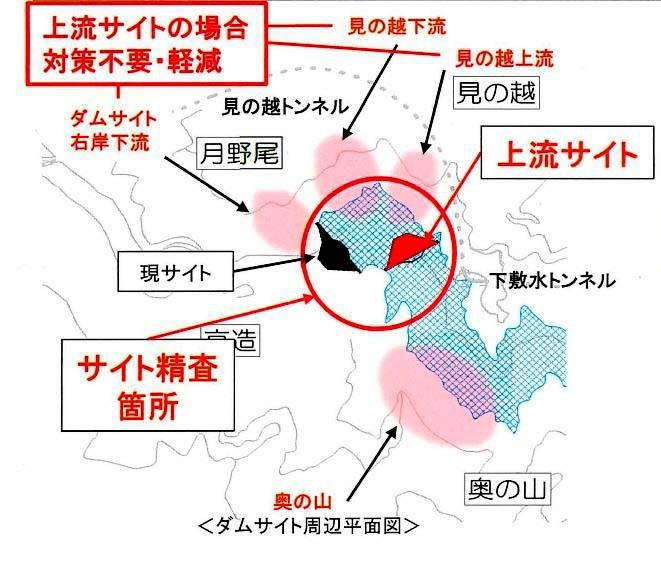

国土交通省山鳥坂ダム工事事務所は20日、愛媛県大洲市の肱川支流・河辺川で進む同ダム建設事業について、建設予定地を約400メートル上流の位置に変更すると公表した。これまでの予定地周辺に大規模な地滑り対策が必要な岩盤があることが判明したためで、同事務所は、完成時期が当初予定の2026年度から32年度にずれ込み、総事業費も約470億円増の約1320億円になると見通す。以前から同ダム建設には反対の声があったが、今回の建設地変更を機に、ダムの存在自体に疑問を呈す声が改めてあがっている。

事務所によると、これまでの地盤調査で、建設予定地より上流の見の越地区(2カ所)と奥の山地区の計3カ所で、貯水位変動に対する地滑り対策が必要と確認。予定地の右岸側下流部の月野尾地区では、強度が不足する「ゆるみ岩盤」を確認していたが、掘削除去することでダム本体の施工は可能と推測していた。