水源連の最新ニュース

八ッ場代替地など有害物質 住民 不安隠せず

八ッ場ダム関連:六価クロムなど…基準超える有害物質検出

六価クロムはメッキなどに用いられ、毒性が強く、皮膚炎や肺がんなどを起こす恐れがある。フッ素は金属の研磨などに用いられ、虫歯予防効果が知られるが、高濃度になると歯に白い斑点ができたり骨折リスクが高まったりする研究がある。

八ッ場代替地など有害物質 住民 不安隠せず

(東京新聞群馬版 2014年12月27日)http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20141227/CK2014122702000164.html

県内各地で、有害物質の「フッ素」と「六価クロム」を含む「鉄鋼スラグ」を使った建設資材が使われていた問題。八ッ場(やんば)ダム(長野原町)の代替地と工事現場に加え、前橋市内を中心とした国道・上武道路一帯でも、国土交通省の調査で有害物質が環境基準を超えた。ダムの代替地への移転を控える住民などからは不安の声が上がっている。 (伊藤弘喜、菅原洋)

「調査は数値が低く出そうな場所を選んだのではないか。素直には結果を受け入れられない」

ダムの水没予定地に住み、これから代替地へ移転する六十代男性は、これまでに国交省が行った現地調査に立ち会ったが、こう疑念を隠さなかった。

水没予定地に住む女性は「地元説明会で国交省は鉄鋼スラグ問題を小さく抑えようとしていた。本気で調査したとは思えない」。長野原町の牧山明町議は「記録に残っていない工事で、スラグが使われた可能性は否定できない。さらに調査する必要はないのか確認していきたい」と話した。

一方で、国交省の調査結果によると、有害物質が検出された二十七カ所のうち、ダムの計画地に関連する八カ所を除く十九カ所は全てが上武道路一帯だった。車道予定地の盛り土などに鉄鋼スラグが露出している場所もあり、六価クロムは環境基準を超えなかったが、フッ素は環境基準の一~四倍程度が検出された。国は現場を立ち入り禁止にするなどの対策を検討する。

国交省は二十七カ所について、地下水への影響などを調べるため、土壌汚染対策法に基づく分析試験も実施する。撤去費用などは、大半のスラグを出荷したとみられる大同特殊鋼の渋川工場(渋川市)に請求する方向で調整している。

県庁で調査結果を説明した国交省関東地方整備局の担当者は「有害物質が健康に及ぼす影響は、判断できない。大同特殊鋼がスラグを納入した業者が介在し、自分たちの知らないところでスラグが混入していた。周辺住民の安全を確保し、再発を防止したい」と説明した。

長江の水を北京へ 直結ルート完成

カテゴリー:

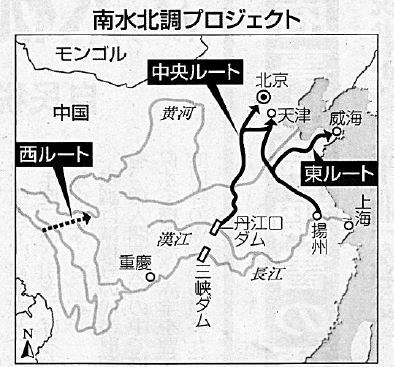

中国で長江の水を北京に送る「南水北調」事業の中央ルートが完成しました。

長江の水を北京へ 直結ルート完成 4億人超恩恵

(東京新聞 2014年12月26日 朝刊)http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/news/CK2014122602000113.html

【北京=新貝憲弘】中国南部の長江流域の水を北部に送る「南水北調」事業で、北京に直結する中央ルートが完成した。二十七日から正式供給が始まる北京では深刻な水不足が軽減されると期待。

半面、環境悪化の懸念や総額三千五百億元(約六兆六千五百億円)とも見積もられる事業費をどう回収するのか課題は残されたままだ。

中央ルートは長江支流の漢江上流にある丹江口ダムから北京までの全長千四百キロ余りの水路で、河南、河北両省と天津、北京両市に供給する。二〇一三年に完成した東ルートと合わせて四億人以上が恩恵を受けるとされる。

長江と黄河の上流部を結ぶ西ルートの構想もあるがまだ具体化されていない。

事業は建国の父、毛沢東の発案で始まり一九九〇年代に本格化した。北部の年間降水量は北京で五百ミリ余りと日本の三分の一程度に加え、近年の経済発展や人口増で北京では水資源の七割強を地下水に頼る。

そのため地盤沈下が広域で発生しており、事業により北京の水資源は一・五倍に増え、地下水の利用を軽減できると見込まれている。

ただ取水口の丹江口ダムは生活排水で水質が悪化しているほか、漢江流域の生態系への影響を懸念する声も。事業責任者は専門家の検証を得ているとした上で「事業が無ければ北京や天津は持ちこたえられない」と危機感を示す。

事業費は当初、東と中央の二ルートで総額千二百四十億元(約二兆三千五百六十億円)と見積もられた。しかし中国メディアによると実際の建設費用は少なくとも二千五百億元超と二倍以上となり、三千五百億元との推算もある。

利用者の負担が過度にならないよう、当局は水道料金を現在の一・五倍程度までに抑える方針を示しているが、不足分をどう回収するのかは明らかにされていない。

さらに複数の省・直轄市をまたがる水路をどう管理するのかもあいまいで、事業の元担当者は中国経済誌「財経」に根本的な問題として「採算性重視か公益性重視かはっきりしていない」と指摘している。

路木ダム:問題点など解説 反対運動市民らが「森と川と海を守りたい」出版 /熊本

路木ダム:問題点など解説 反対運動市民らが「森と川と海を守りたい」出版 /熊本

(毎日新聞熊本版 2014年12月27日)http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20141227ddlk43040480000c.html

熊本地裁が今年2月の判決で「建設計画は違法」と判断した天草市の県営路木ダムについて、架空の洪水被害など建設根拠の問題点や、路木ダムが自然環境に与える影響などをまとめたブックレット「森と川と海を守りたい 住民があばく

路木ダムの嘘(うそ)」(花伝社)が出版された。

執筆したのは運動に関わった市民ら。県が建設根拠とした「82年7月の洪水被害」がダムのある路木川ではなく、実は市内の別水系で発生したものであることなど、ダム建設の目的である治水、利水両面で問題があることの他、判決にいたるまでのダム反対市民運動の経緯▽路木川が流れ込み、真珠養殖などが盛んな羊角湾がダムによって受ける影響??などについて解説している。

編著者の一人で「天草・路木ダムの再検証を求める全国連絡会」代表の笠井洋子さん(同市)は「6年間にわたる反対運動の中で明らかになった真実や、住民の粘り強い調査・闘いをまとめました。思いを読み取ってもらえたら」と話している。

A5判で85ページ。税抜き800円。問い合わせは笠井さん0969・46・1130。

路木ダム事業の差し止めと事業費返還を求めた住民訴訟は現在、福岡高裁で控訴審が続いている。【笠井光俊】

12月26日 国交省の国土審議会第13回水資源開発分科会

カテゴリー:

12月26日(金)に国交省の国土審議会第13回水資源開発分科会が開かれました。

その内容を簡単に報告します。

〇 パブリックコメント

26日の会議で答申案をまとめる予定でしたが、その予定が変わり、答申案についてパブリックコメントを行うことになりました。

26日の会議での委員の発言を反映した答申案についてパブリックコメントを行い、パブコメの結果を踏まえて再度、分科会を開くことになりました。

水源連は12月16日に調査企画部会の各委員に「答申原案で改善すべきことの提言」を送付しました。この提言でパブコメを求めたからかどうかは定かではありませんが、パブコメが行われることにないました。

〇 沖大幹分科会長の説明

沖大幹氏は調査企画部会長であるとともに、水資源開発分科会長でありますが、答申案についての事務局からの説明の後、沖氏は次のことを強調する補足説明を行いました。

・危機的渇水(ゼロ水)のことが書いてあるが、これは危機的渇水に備えるために水源開発を行うということではない。危機的渇水の影響を検討しておく必要があるというものである。

・1/10を超える渇水についてリスクマネージメントは考えておく必要はあるが、それに備えるための水源開発はしない。

・経済性、合理性は排除しない。

〇 一部の委員から次のように前向きの意見もありました。

・新しい水源開発はしないという方向に水資源行政を転換するならば、そのことをはっきり書くべきだ。答申案は歯切れがよくない。

・水資源開発分科会の名前そのものを変える必要があるのではないか。

〇 最後に、国交省の藤山秀章水資源部長があいさつで次のように述べていました。

・新しい水源開発を全部やめるわけではない。地域によっては必要となることもあるので、歯切れが悪くなる。

・水資源開発促進法の見直しについては何が問題で、何をしたいのかを考えていきたい。

パブリックコメントが始まったら、お知らせしますので、意見をどんどん出していただきたいと思います。

増田川ダム建設:中止へ 県方針、安中・高崎市が了承 /群馬

群馬県営の増田川ダムが検証の結果、中止になる見込みです。代替案との費用比較を行った結果によるものですが、このような費用比較で中止の判断がされる例はあまり多くありません。群馬県には倉渕ダムの計画もありますが、これも中止の方向です。群馬県の場合は直轄の八ッ場ダムという巨額のダム事業があるので、土建業界から県営ダム推進の力があまり働いていないことも中止の一要因かもしれません。

増田川ダム事業中止へ 群馬県が安中市と高崎市に提示

増田川ダム建設:中止へ 県方針、安中・高崎市が了承 /群馬