水源連の最新ニュース

西日本豪雨で小田川の堤防が決壊するなど大きな被害 真備町の被災者32人が国など提訴 岡山・倉敷市

カテゴリー:

2018年7月の西日本豪雨での小田川の氾濫について岡山県倉敷市真備町地区の住民が国などを相手に、損害賠償を求めて、4月15日、岡山地裁に提訴しました。

この提訴についての記事とニュースを追加掲載します。

岡山)西日本豪雨「被害拡大は人災」 住民が提訴

(朝日新聞岡山版2020年4月16日 9時30分)

西日本豪雨で小田川の堤防が決壊するなど大きな被害 真備町の被災者32人が国など提訴 岡山・倉敷市

(KS瀬戸内海放送 2020/4/15(水) 18:34配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200415-00010009-ksbv-l33

2018年の西日本豪雨で大きな被害を受けた倉敷市真備町の住民が15日、国などに対して損害賠償を求める訴えを起こしました。

(記者)

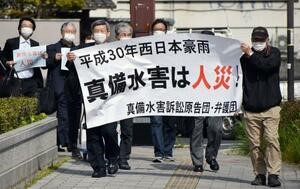

「新型コロナウイルス対策で原告団は間隔を空けて行進しています」

(写真)間隔を空けて行進

(写真)間隔を空けて行進

岡山地裁に訴えを起こしたのは、倉敷市真備町の被災者32人です。国、岡山県、倉敷市、ダムを管理する中国電力に約6億4300万円の損害賠償を求めています。

西日本豪雨で倉敷市の真備地区では小田川の堤防が決壊するなどして、地区の4分の1が浸水。4646棟が全壊し、51人が亡くなりました。

原告は新成羽川ダムの事前放流量が十分でなかったこと、高梁川と小田川の付け替え工事の遅延などが被害の拡大につながったとしています。

(写真)原告/加藤寛治さん

(写真)原告/加藤寛治さん

「今までの人生がみんなパーになった。何であの時、こうしてくれなかったのかということが知りたい」

国土交通省は「訴状が届いておらずコメントは差し控えさせていただきます」とコメントしています。

西日本豪雨 岡山・真備の被災住民が国などに約6.4億円の損害賠償求め提訴

カテゴリー:

2018年7月の西日本豪雨ですさまじい被害を受けた岡山県倉敷市真備町地区の住民が国などを相手に、総額約6億4千万円の損害賠償を求めて、本日(4月15日)、岡山地裁に提訴しました。その記事とニュースを掲載します。

豪雨被害 6.4億円の賠償請求 国など相手に真備住民32人提訴

(山陽新聞 2020年04月15日 21時38分 更新)https://www.sanyonews.jp/article/1004153/

(写真)提訴後に記者会見する真備水害訴訟弁護団の弁護士ら

(写真)提訴後に記者会見する真備水害訴訟弁護団の弁護士ら

2018年7月の西日本豪雨で、倉敷市真備町地区を流れる小田川と支流が決壊し、甚大な浸水被害を受けたのは河川やダムの管理が不十分だったためとして、同地区の16世帯32人が国などを相手に、総額約6億4千万円の損害賠償を求めて岡山地裁に提訴した。西日本豪雨の被災者による集団訴訟は中国地方で初めて。

真備町地区は豪雨で小田川と3支流の堤防計8カ所が決壊し、町域の3割に当たる約1200ヘクタールが水没、直接死で51人が亡くなった。訴訟では、国が約50年前に計画した小田川の治水工事が着工されないままだったことなどを巡る司法判断が焦点となりそうだ。

訴状によると、国は水害防止のため小田川と同川の本流である高梁川との合流地点を下流に付け替えることとし、1971年に工事計画を策定したにもかかわらず、工事を先延ばしにした不作為の責任があると指摘している。また、国は豪雨の際、上流にある新成羽川ダム(高梁市)の事前放流を指示しなかったと主張、ダムを管理する中国電力(広島市)も放流する義務を怠ったとしている。

さらに、河川の流下能力低下を招いているとして住民が再三要望していた小田川中州の樹林伐採▽堤防の切れ目を板などでふさいで流水を防ぐ「陸閘(りっこう)」の活用▽豪雨時の避難指示―なども適切に行われなかったとして国と岡山県、倉敷市の責任を指摘。「防ぐことのできた水害で住み慣れた自宅を失い、平穏に生活する権利を侵害された」と訴えている。

真備町地区では他に相当数の住民が訴訟への参加を検討しており、弁護団は豪雨発生2年となる7月にも2次提訴を予定している。

提訴を受けて、国、岡山県、倉敷市、中国電力はそれぞれ「訴状が届いていないため、コメントを差し控えたい」とした。

西日本豪雨を巡っては、愛媛県の肱川(ひじかわ)上流にあるダムの緊急放流で下流域に甚大な浸水被害が出たとして、被災者ら8人が国などに計8650万円の損害賠償を求める訴訟を松山地裁に起こしている。

西日本豪雨 岡山・真備の被災住民が国などに約6.4億円の損害賠償求め提訴

(毎日新聞2020年4月15日 20時44分) https://mainichi.jp/articles/20200415/k00/00m/040/257000c

(写真)提訴後の記者会見で思いを語る加藤寛治さん(右)=岡山市北区南方で2020年4月15日午後3時22分、戸田紗友莉撮影

(写真)提訴後の記者会見で思いを語る加藤寛治さん(右)=岡山市北区南方で2020年4月15日午後3時22分、戸田紗友莉撮影

2018年7月の西日本豪雨で甚大な浸水被害が出たのは河川やダムの管理が不十分だったためだとして、岡山県倉敷市真備町地区で被災した住民32人が15日、国と県、市、中国電力に計約6億4200万円の損害賠償を求め、岡山地裁に提訴した。住民側は「相当な準備さえ実施していれば(被害を)未然に防ぐことができた」と主張している。

真備町地区では西日本豪雨で、高梁(たかはし)川に流れ込む小田川や、その支流の堤防8カ所が決壊。地区の3割にあたる1200ヘクタールが浸水して約5500棟が全半壊し、水死などの直接死だけでも51人が亡くなった。

訴状によると住民側は国に対し、高梁川と小田川の合流点を下流に移し川の流れをスムーズにする工事の必要性を認識しながら実施していなかったと指摘。道路を通すなどの目的で堤防が途切れた部分を板などでふさぐ「陸閘(りっこう)」についても、県や市が操作マニュアルの作成を怠ったとしている。

また上流にある「新成羽川(しんなりわがわ)ダム」(岡山県高梁市)を所有する中国電力についても、豪雨による流入量の急増が予想されていたのにダムの水位を下げるための事前放流が不十分だったとして責任を追及する。

国土交通省や岡山県、倉敷市、中国電力はそれぞれ取材に「訴状を見ていないのでコメントを控える」と話している。提訴後に記者会見した住民側弁護団長の金馬健二弁護士は「(国などは)責任の所在を明らかにし、二度とこのような水害が起きないように生かしてほしい」と述べた。

住民側は豪雨から2年となる7月に2次提訴する方針。

◇原告の男性「以前の生活取り戻したい」

「以前のような生活、コミュニティーを取り戻したい」。原告の一人で岡山県倉敷市真備町地区の農業、加藤寛治(かんじ)さん(72)は提訴後の記者会見で悲痛な思いを訴えた。

真備で生まれ育ち、先祖代々の田畑や家を受け継いだ。2016年には築100年以上の自宅をリフォームし、妻真智子さん(67)と長男家族、長女家族の8人で暮らしていた。「これからは仕事も控えてゆっくり過ごそう」。そう考えていたときに西日本豪雨が発生した。

18年7月6日夜。避難勧告が出たのを知って自宅近くの高梁川を見に行くと、数時間前から急激に水位が上がっていた。家族全員で堤防の上にある広場に車で避難し、その中で夜を過ごした。

翌朝午前7時。自宅に戻り、再び外に出ると足元に水が迫ってきた。釣りで使う手こぎボートに当時1歳と3歳の孫を乗せ、長男と2人で引っ張って広場に戻った。振り返ると、いくつもの家の2階から住人が手を振って救助を求めていた。ボートで約30人を無我夢中で助け出した。

数日後に戻った自宅は変わり果てていた。2階の床上1メートルほどまで浸水し、家財道具やアルバムは泥まみれになり全て捨てた。

元の場所に家を再建するか、違う場所に移るか。避難生活を送りながら考えた。「また水害は起こる。本当は高台に移りたいけど、田畑の維持管理もしないといけない」。自身は残ることを決めたが、長男家族は真備を出ることを決断した。「不安な思いは理解できる。『また一緒に暮らそう』とは言えなかった」。現在は倉敷市内のみなし仮設住宅に住みながら、新居の完成を待つ。

浸水被害の原因を探る地域の勉強会に参加し、原告となったのは、あのときの変わり果てた古里の光景が、脳裏に焼き付いているからだ。「本当に悔しい。なぜこうなったのか、それが知りたい」【戸田紗友莉】

豪雨被害、6億円賠償請求 岡山・真備の住民ら提訴 国などの河川管理は不十分

(日本経済新聞2020/4/15 17:10)https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58083460V10C20A4ACYZ00/

2018年7月の西日本豪雨で河川が氾濫し甚大な被害を受けたのは、河川やダムの管理が不十分だったからだとして、岡山県倉敷市真備町地区の住民ら32人が15日、国と岡山県、倉敷市、中国電力に計約6億4千万円の損害賠償を求めて岡山地裁に提訴した。

訴状によると、国や県は真備町地区を流れる小田川と高梁川の合流地点を下流にする工事を先送りし、堤防を低いまま放置するなどしたため、安全性を欠いていたと主張。また県や市は、堤防の切れ目にあり、増水時に閉める必要がある「陸閘(りっこう)」と呼ばれるゲートを閉鎖せず、管理が不十分だったとしている。

さらに記録的な豪雨が予想され、国や中国電は上流の新成羽川ダム(同県高梁市)の事前放流などで放流量の調整をすべきだったのに怠り、洪水の危険を招いた過失があると主張。倉敷市には避難指示の遅れや、要避難支援者への避難誘導に不備があったとしている。

原告側は「住宅や家財などの財産のみならずコミュニティーなどの生活基盤を侵襲され、苦渋の避難生活を余儀なくされるなどし、甚大な被害を受けた」と訴えている。

弁護団は今後も原告を募り、豪雨発生から2年となる今年7月に第2次提訴を予定している。

岡山県の担当者は「訴状が届いておらず、コメントは差し控えたい」と話した。

西日本豪雨の被害を巡っては、愛媛県の肱川上流にあるダムの緊急放流で下流域に甚大な浸水被害が出たとして、被災者ら8人が国などに計8650万円の損害賠償を求める訴訟を松山地裁に起こしている。〔共同〕

豪雨被災住民が国など提訴

(NHK 2020年4月15日 17時35分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/20200415/4020005235.html

おととしの西日本豪雨で甚大な被害が出た、倉敷市真備町の住民などおよそ30人が、川の堤防が決壊したのは、事前の防災対策を怠ったことが原因だとして、国などに対し、およそ6億4000万円の賠償を求める訴えを、岡山地方裁判所に起こしました。

おととし7月の西日本豪雨で倉敷市真備町では、町を流れる小田川や支流の堤防の決壊によって、およそ5400棟の住宅が水につかって全半壊しました。

真備町の住民など32人は、川の堤防が決壊したのは、事前の防災対策を怠ったことが原因だなどとして、堤防を管理する国や中国電力などに対し、合わせておよそ6億4000万円の賠償を求める訴えを、15日、岡山地方裁判所に起こしました。

訴えによりますと、地区を流れる小田川と高梁川が合流する地点では、過去の大雨で水があふれる危険が予測できたにも関わらず、国が50年近く前に計画した護岸工事を実施しなかったことや、当時の気象予報から、高梁川の上流のダムが満杯になることが予測できたのに、ダムを管理する中国電力が、事前に放流せずに容量の確保を怠ったことなどが、災害につながったとしています。

西日本豪雨をめぐっては、愛媛県の被災者や遺族が、氾濫した川の上流にあるダムの操作に問題があったとして、国などに賠償を求める訴えを起こしています。

原告の弁護人によりますと、岡山県の被災者が、被害の賠償を求める訴えを起こすのはこれが初めてだということです。

原告の一人、加藤寛治さん(72)は、訴状を提出したあと、記者会見しました。

加藤さんは豪雨で自宅が全壊し、みなし仮設住宅で暮らしているということで「当初は自然災害なので仕方がないと思っていた。自分の人生を台無しにした責任がどこにあるのか、明らかにしてほしい」と話していました。

会見に同席した、弁護団の団長を務める金馬健二弁護士は「これは明らかに人災だ。裁判で責任を追及することで、二度と同じような被害が起こらないようにしたい」と話していました。

住民の訴えに対し、国と県、倉敷市、それに中国電力はいずれも「訴状が届いていないのでコメントは控えたい」としています。

豪雨被害、6億円賠償請求 岡山・真備の住民ら提訴

(産経新聞2020.4.15 17:08更新)https://www.sankei.com/photo/story/news/200415/sty2004150014-n1.html

(写真)2018年7月、浸水した岡山県倉敷市真備町地区

(写真)2018年7月、浸水した岡山県倉敷市真備町地区

2018年7月の西日本豪雨で河川が氾濫し甚大な被害を受けたのは、河川やダムの管理が不十分だったからだとして、岡山県倉敷市真備町地区の住民ら32人が15日、国と岡山県、倉敷市、中国電力に計約6億4千万円の損害賠償を求めて岡山地裁に提訴した。

訴状によると、国や県は真備町地区を流れる小田川と高梁川の合流地点を下流にする工事を先送りし、堤防を低いまま放置するなどしたため、安全性を欠いていたと主張。また県や市は、堤防の切れ目にあり、増水時に閉める必要がある「陸閘」と呼ばれるゲートを閉鎖せず、管理が不十分だったとしている。

さらに記録的な豪雨が予想され、国や中国電は上流の新成羽川ダム(同県高梁市)の事前放流などで放流量の調整をすべきだったのに怠り、洪水の危険を招いた過失があると主張。倉敷市には避難指示の遅れや、要避難支援者への避難誘導に不備があったとしている。

岡山の豪雨被害、6億円賠償請求 真備町地区の住民ら提訴

(京都新聞2020年4月15日 15:55) https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/221430

(写真) 提訴のため、岡山地裁に入る住民(右端)ら=15日午後

(写真) 提訴のため、岡山地裁に入る住民(右端)ら=15日午後

2018年7月の西日本豪雨で河川が氾濫し甚大な被害を受けたのは、河川やダムの管理が不十分だったからだとして、岡山県倉敷市真備町地区の住民ら32人が15日、国と岡山県、倉敷市、中国電力に計約6億4千万円の損害賠償を求めて岡山地裁に提訴した。

訴状によると、国や県は小田川と高梁川の合流地点を下流にする工事を先送りし、堤防を低いまま放置するなどしたため、安全性を欠いていたと主張。県や市は増水時に閉める必要がある陸閘を閉鎖せず、管理が不十分だったとしている。

国や中国電は上流のダムの放流量を調整すべきだったのに怠り、洪水の危険を招いた過失があると主張している。

(現場へ!)岐路に立つ長崎・石木ダム:新聞の連載1~5

石木ダム問題についての新聞の連載記事「(現場へ!)岐路に立つ長崎・石木ダム」の1~5を掲載します。力作の連載記事です。

(現場へ!)岐路に立つ長崎・石木ダム:1 住民の闘い60年、問いかける

(朝日新聞2020年4月6日 16時30分)

(現場へ!)岐路に立つ長崎・石木ダム:2 命の土地、2度も収奪ならぬ

(朝日新聞2020年4月7日 16時30分)

(現場へ!)岐路に立つ長崎・石木ダム:3 強制測量とカネ、分断を生む

(朝日新聞2020年4月8日 16時30分)

(現場へ!)岐路に立つ長崎・石木ダム:4 「266年、世代つなげ私がいる」

(朝日新聞2020年4月9日 16時30分)

(現場へ!)岐路に立つ長崎・石木ダム:5 みんなが「勝つ」方法、考えよう

(朝日新聞2020年4月10日 16時30分)

ゼロメートル地帯はなぜ台風19号で被害を免れたのか <備えよ!首都水害>

カテゴリー:

昨年10月の台風19号における利根川と荒川の状況を取り上げた記事を掲載します。

上流ダムや洪水調節池の洪水調節効果が大きかったというニュアンスで書かれていますが、上流ダムの洪水調節効果は中下流に来ると、減衰してしまうので、その役割は限られています。

一方、中流部にある渡良瀬遊水地のような洪水調節池はその洪水調節効果が中下流に対して直接機能しますので、重要な役割を果たしたと思います。

ゼロメートル地帯はなぜ台風19号で被害を免れたのか <備えよ!首都水害>

(東京新聞2020年4月10日)https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202004/CK2020041002100058.html

荒川と江戸川という大きな川が流れ込む東京東部の海抜ゼロメートル地帯。二つの川の同時氾濫と高潮で最大二百五十万人の浸水被害が想定されている。各地で記録的な雨が降った昨年の台風19号で、ゼロメートル地帯はなぜ大規模水害を免れたのか。流域や上流では何が起きていたのか。台風19号から半年を機に振り返る。 (大沢令)

台風が通過した昨年十月十三日朝。荒川から約五百メートルの団地に住む松坂敏彦さん(80)=足立区=が堤防から見渡すと、濁流が河川敷の遊歩道にまで押し寄せていた。「荒れる川」の光景に恐怖を感じた。

松坂さんが住む宮城地区は荒川と隅田川に囲まれている。前夜は避難所になった学校で不安な夜を過ごした。「大型台風にいつまた襲われるかもしれない」と危機感が募り、荒川氾濫を想定したタイムライン(事前防災行動計画)の勉強会を開くなど地域での取り組みに本腰を入れ始めた。

(写真)昨年10月の台風19号で、足立区の西新井第二小に避難した人たち(区提供)

(写真)昨年10月の台風19号で、足立区の西新井第二小に避難した人たち(区提供)

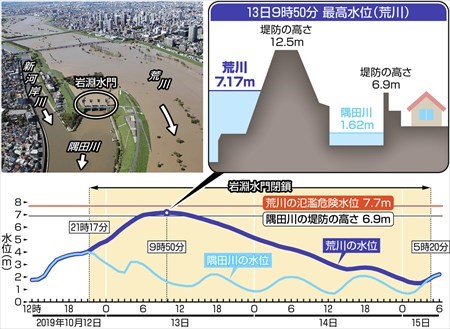

◆水門を閉鎖 調節池に水引き込む

時間をさかのぼろう。十二日朝、荒川と隅田川を区切る北区志茂の岩淵水門近くの荒川下流河川事務所は、気象庁から「岩淵地点上流で三日間平均雨量がカスリーン台風(※解説参照)を超える」との予測を受けた。千人以上の死者を出した、あの雨台風を上回るというのだ。

夜には荒川の水位が四メートルに到達し、午後九時十七分、水が隅田川に流れ込まないよう水門を閉鎖した。十三日午前九時五十分に、荒川は氾濫危険水位(※)の七・七〇メートルに迫る戦後三番目の七・一七メートルを記録。これは隅田川の堤防を二七センチ上回る数値。もし水門を閉めなければ隅田川が氾濫していた恐れがあった。

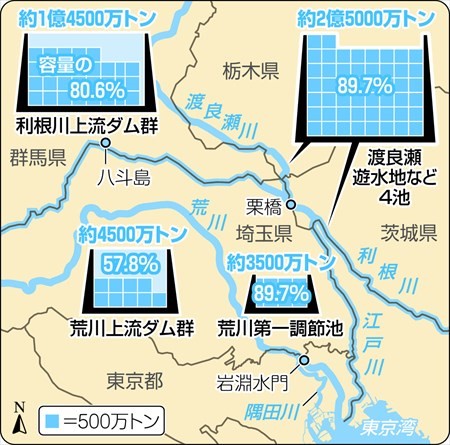

上流に目を向けると、荒川第一調節池(さいたま市など)が十二年ぶりに水を引き込み、過去最大の約三千五百万トンをためて増水を抑えた。さらに荒川上流ダム群(二瀬、滝沢、浦山=いずれも埼玉県秩父市)も治水容量の57・8%となる約四千五百万トンを貯留。水資源機構荒川ダム総合管理所によると、滝沢ダムは東京ドーム約十七杯分の約二千百八万トンをため、ダム下流の中津川太平橋(秩父市)地点の水位を約二・五メートル低下させたという。

荒川下流河川事務所の出水速報をもとに作成

荒川下流河川事務所の出水速報をもとに作成

◆カスリーン台風の再来か 最悪シナリオ想定

江戸川に流れ込む利根川の上流も一時は深刻な事態に陥っていた。利根川の流量予測の目安となる八斗島(群馬県伊勢崎市)上流の三日間平均流域雨量がカスリーン台風の三〇八・六ミリを超える三一〇・三ミリを記録したのだ。

十三日に日付が変わるころ、栗橋水位観測所(埼玉県久喜市)の水位が堤防の高さを超えるとの予測が出て、利根川上流河川事務所に緊張が走った。

カスリーン台風では、栗橋の少し上流の現在の加須市で堤防が決壊、濁流が葛飾区や江戸川区にも到達した。その再来となるのか。「東京が危ない」。三橋さゆり所長はゼロメートル地帯が浸水する最悪のシナリオを覚悟した。

◆洪水調節うまく行ったが…ソフト対策も急務

栗橋の水位は、堤防が耐えられる最大値「計画高水位(※)」の九・九〇メートルに迫る九・六一メートルまで上昇したが、これをピークに落ち始めた。雨の降り方の違いに救われた。カスリーン台風の雨は八斗島上流域の全域で降ったが、台風19号は西部に集中していた。三橋所長は「上流でもっと降っていたら大変なことになった」と振り返る。

関東地方整備局の出水速報などをもとに作成

関東地方整備局の出水速報などをもとに作成

利根川上流の七つのダム(試験中の八ッ場ダム含む)は治水容量の80・6%となる約一億四千五百万トンを貯留。国土交通省関東地方整備局によると、これは八斗島地点の水位を約一メートル下げた計算になるという。渡良瀬遊水地などの調節池も計約二億五千万トンをためて利根川の洪水を食い止めた。

「荒川と利根川上流のダム群や調節池の洪水調節効果が高かった」。二瓶泰雄東京理科大教授(河川工学)はゼロメートル地帯が被害を免れた理由を、こう分析する。今回はハードの力に助けられたが「住民が危機感を高めることや、避難行動を支える情報提供の仕組みを整えるなどソフト対策も急務だ」とも指摘する。

◇どう備えるか 松尾一郎東大大学院客員教授に聞く

―大きな被害をもたらす台風が相次いでいる。

地球温暖化で海面水温が高まると局所的な豪雨が頻発し、台風も大型化しやすくなる。関東地方にも雨風の強い台風がやってくる。二〇二〇年も水温は高い。

―台風19号について。

荒川などは大変な事態になる一歩手前だった。第一調節池や岩淵水門などハードが活躍したから持ちこたえただけだ。あの時、東京湾が干潮ではなく、満潮だったら荒川は下流でもあふれていたはずだ。結果オーライだったにすぎない。

―水害への向き合い方は。

大きな水害の経験がないから今後も起きないと過信するのは危険だ。行政は河川の氾濫によってどんな被害が起きるか、避難方法も含めて情報を事前にきちんと伝えておくことが重要だ。その上で、住民は、危機感をもち、災害を想像し、より安全な親戚宅への早めの縁故避難なども視野に入れておくべきだ。

―教訓をどう生かすか。

二〇一二年に米国にハリケーン・サンディが上陸し、ニューヨークは大規模な高潮被害を受けた。州政府は、検証報告で「wake up call」(ウエイク・アップ・コール)、みんな目を覚ませと警告した。台風19号は自然の警告で、見過ごしてはいけない。次の台風シーズンまで残された猶予はあまりない。家族や大事な人の命をいかに守るかを真剣に考えていきませんか。

<まつお・いちろう>タイムライン防災(事前防災行動計画)の第一人者。足立区総合防災行政アドバイザーも務めている。専門は防災行動学。

◇用語解説

<カスリーン台風> 1947年9月に発生した典型的な「雨台風」で、関東南部では利根川や荒川の堤防が決壊し、東京東部の葛飾や江戸川、足立区で家屋が浸水した。群馬、栃木を中心に 全国で死者・行方不明者が1900人以上に上った。

<氾濫危険水位> いつ氾濫してもおかしくない水位。以下、危険度順に避難判断水位、氾濫注意水位、水防団待機水位。

<計画高水位> 堤防の高さよりは低いが、氾濫危険水位よりは高い。その堤防が耐えられる最高の水位。

「真備の被害は人災」 西日本豪雨の被災者ら40人が決起集会 4月15日提訴

カテゴリー:

2018年7月の西日本豪雨で岡山県高梁川水系の小田川が氾濫し、倉敷市真備町の約50名の方が亡くなりました。

この水害について真備町の住民が4月15日に国などを相手に損害賠償を求めて岡山地裁に提訴します。その記事とニュースを掲載します。

西日本豪雨では愛媛県・肱川の野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流により、ダム下流で凄まじい氾濫となり、8人が死亡しました。

この肱川の水害について被災者が今年1月31日に国などを相手に損害賠償を求め、松山地裁に提訴しています。

豪雨、国などに6.6億円請求へ 真備住民30人超、15日に提訴

(山陽新聞2020年04月04日 19時04分)https://www.sanyonews.jp/article/1000687/

(写真)弁護団が訴えの内容などを説明した住民集会

(写真)弁護団が訴えの内容などを説明した住民集会

2018年7月の西日本豪雨で小田川と支流が決壊し、甚大な浸水被害を受けたのは河川やダムの管理が不十分だったためとして、倉敷市真備町地区の住民が国などを相手に損害賠償を求めて岡山地裁に提訴予定の集団訴訟は、原告として参加する住民が少なくとも16世帯32人、請求額は総額約6億6千万円に上ることが、4日分かった。15日に提訴する。

「真備水害訴訟弁護団」がこの日開いた住民集会で明らかにした。他に相当数の住民が訴訟への参加を検討しており、豪雨後2年となる7月に2次提訴を予定している。

住民ら約20人が参加した集会で、弁護団長の金馬健二弁護士(岡山弁護士会)らが「豪雨被害は自治体などが十分な備えをしていれば防げた『人災』だ」と強調。約50年前から計画されていた小田川付け替え工事の遅れ▽豪雨時に新成羽川ダムの事前放流を行わなかった過失▽住民への避難指示の遅延―などを巡り、国、岡山県、倉敷市、中国電力(広島市)の責任を追及していくと述べた。

豪雨で自宅が全壊し、訴訟に参加する男性(68)は「同様の災害が起こらないようにするため、訴訟を通じて警鐘を鳴らしたい」と話した。

「真備の被害は人災」 西日本豪雨の被災者ら40人が決起集会 15日提訴

(毎日新聞 2020/04/05 11:13) https://mainichi.jp/articles/20200405/k00/00m/040/031000c

(写真) 真備水害訴訟の決起集会であいさつする弁護団長の金馬健二弁護士(壇上左)=岡山県倉敷市真備町箭田の真備公民館で2020年4月4日午後1時32分、戸田紗友莉撮影

(写真) 真備水害訴訟の決起集会であいさつする弁護団長の金馬健二弁護士(壇上左)=岡山県倉敷市真備町箭田の真備公民館で2020年4月4日午後1時32分、戸田紗友莉撮影

2018年7月の西日本豪雨災害を巡って国や岡山県、倉敷市、中国電力の責任を問い、損害賠償を請求する真備水害訴訟が15日に岡山地裁に提訴される。弁護団と被災者ら40人が4日、提訴に向けた決起集会を、甚大な浸水被害が発生した同市真備町地区で開いた。

集会では弁護団による訴訟の説明などがあった。第1次提訴には16世帯32人が参加し、損害賠償の請求額は総額約6億6000万円になる見通し。豪雨から2年の7月には第2次提訴を予定している。

裁判では、ダムの事前放流や陸こうの封鎖、河道掘削など適切な河川管理が行われず、避難誘導が適切に実行されなかったことなどから水害が発生し、被害が拡大したと主張する。

この日は磯部作・元日本福祉大学教授(地理学)による講演もあり、水害前後の新成羽川ダムの放流に関する自身の研究について説明した。

集会に参加した30代の男性は、自宅の1階が浸水して4カ月間の避難生活を余儀なくされたという。「できることをせずに水害が起きたのなら納得がいかない。天気のことだからしょうがないで済ませていたらまた同じことが起きる」と訴えた。

金馬健二弁護団長は「真備の被害は手当てしていれば防げた可能性が高く、人災と言わざるをえない。この訴訟で二度と水害を起こさないよう追及していきたい」と話した。【戸田紗友莉】

豪雨被害は「人災」 真備住民が国など提訴へ

(朝日新聞岡山版2020年4月5日 9時30分)

西日本豪雨は「人災」か 国などを訴える被災者の主張 岡山・倉敷市

(KSB瀬戸内海放送2020/4/7(火) 18:50配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200407-00010009-ksbv-l33&p=1

(映像あり)

2018年の西日本豪雨で大きな被害を受けた倉敷市真備町の住民が15日、国などに損害賠償を求める裁判を起こします。

訴状案が固まり、提訴前の4日、最後の弁護団の集会が開かれました。大きな主張の一つは約50年前から訴えがあった河川の工事の遅延です。

(真備水害訴訟弁護団/金馬健二 団長)

「今回の水害が自然災害として 不可抗力のものではなく国や県、市、あるいはダム管理会社が瞬時に対応していば避けられた、いわゆる人災であるという思いを持つに至りました」

集会の様子

4日、「真備水害訴訟弁護団」が最後の集会を開き訴状の内容を確認しました。原告は真備町の被災者32人です。2018年の西日本豪雨で、倉敷市の真備地区では高梁川の支流の小田川などが氾濫したり堤防が決壊したりしました。

地区の4分の1にあたる約1200ヘクタールが浸水し4646棟が全壊、51人が亡くなりました。原告は行政などの対応の不備が被害の拡大につながったとして国、岡山県、倉敷市、ダムを管理する中国電力に対し6億6000万円の損害賠償を求めて15日、岡山地裁に提訴します。

国土地理院の空中写真より作成

この裁判ではダムの事前放流量が十分でなかったことや、倉敷市の避難態勢の不備など各被告の責任を追及します。そのうち大きな主張の一つが小田川の付け替え工事の遅延です。

国は川の氾濫の危険性を認識し、高梁川と小田川の合流点を付け替える計画を1971年に発表していました。しかし、構想から約50年間、工事は行われませんでした。

原告は付け替え工事が完了していれば、合流点の水位は約5メートル下がり、浸水被害は起きなかった可能性が高かったとして工事の実施を長年放置した国の責任を追及します。

(真備水害訴訟弁護団/賀川進太郎 事務局長)

「樹林の伐採もされていないということが大きな原因の一つであろう、これも国の責任ということになります」

小田川の中に生い茂っていた大量の木や草が川を流れにくくしたことで、水位の急激な上昇を招いたとしています。

浸水2階から1メートル80センチまで

渡辺清裕さん(70)はこの樹林化の放置に疑問を持ち、原告に参加しました。渡辺さんの自宅は真備町箭田、小田川の近くです。

(渡辺清裕さん)

「あそこの線、あれが水浸かった場所ですね」

2階から1メートル80センチまで浸水し、自宅が全壊しました。

(渡辺清裕さん)

「ここは久しぶり歩くの、いつも散歩してた」

渡辺さんは小田川に生い茂る草木を見て、不安に思っていました。

渡辺清裕さん

(渡辺清裕さん)

「こんな木がずーっと、流れない。もう何回もしとんすよ、地元の人が昔からね。伐採してくれと。自分のためばっかりじゃない。長い長い裁判になるかもしれない、黙ってたらよくならない」

豪雨から1年9カ月。復興は進んでも被災者の戦いはまだ続いています。