水源連の最新ニュース

石木ダム 必要性で平行線 大石知事4度目の面会 住民側、利水の議論提案

9月7日の夜、石木ダム水没予定地の反対住民約20人と大石賢吾・長崎県知事の4度目の話し合いが行われました。その記事、ニュースを掲載します。

大石知事は「住民の心にひっかかっているものをひもときたいが、どこまで解消できるかは難しい」と述べていますが、必要性が皆無の石木ダムを中止することしか、解消の道はありません。

話し合いは今後も続けられる見込みで、住民側は、次回は利水について議論するよう提案しています。

9月7日午後には「石木川の清流とホタルを守る市民の会」が県への申し入れを行いました。そのニュースも掲載します。

石木ダム 必要性で平行線 大石知事4度目の面会 住民側、利水の議論提案

(長崎新聞2022/09/08)https://nordot.app/940421464862310400?c=39546741839462401

知事(右奥)にダム建設への不満を訴える住民=川棚町東部地区コミュニティーセンター

知事(右奥)にダム建設への不満を訴える住民=川棚町東部地区コミュニティーセンター

大石賢吾知事は7日、長崎県と佐世保市が石木ダム建設を計画している東彼川棚町を訪れ、水没予定地で暮らす反対住民約20人と意見を交わした。「ダムは必要」とする大石知事と、「必要ない」と主張する住民側の意見は、約2時間半にわたって平行線をたどった。

両者の面会は、初めて対面で話し合った8月10日以来4度目。前回、住民側から出された治水、利水両面での質問に対し、大石知事らが県の主張を繰り返したが、住民側は「ダムありきの回答だ」と反発。知事が県民の安全を守る行政の責務として「ダムは必要だと考えている」と答えると、岩下和雄さん(75)は「本当に必要か、これから話し合うんじゃないのか。最初から必要と言うのなら、すぐにでも行政代執行すればいい」と突き放した。

若い男性参加者は、これまでの強制測量や強制収用を挙げ、知事に「県の解決手法は何十年にわたって強権的で、問題を長引かせてきた。今までと同じような手法では全く解決しない。それを踏まえてこの問題と向き合ってもらいたい」と注文をつけた。

住民側は、資材価格の高騰などで当初の予定から建設費が膨らみ、ダムの目的の一つである佐世保市の水道料金も上がるはずだと主張。次回は利水について議論するよう提案した。

終了後、石丸勇さん(73)は「知事は何も勉強せずに必要と言っている。パフォーマンスとしか思えない」とばっさり。知事は「皆さんの心にひっかかっているものを丁寧に解いて、必要性についての疑問に明確に答えていきたい」と述べた。

石木ダム建設巡り話し合い 住民と知事、またも平行線 /長崎

(毎日新聞 2022/9/9) https://mainichi.jp/articles/20220909/ddl/k42/040/387000c

県が川棚町に建設を進める石木ダムを巡り、大石賢吾知事とダム建設に反対する水没予定地に暮らす13世帯の住民の話し合いが7日夜、同町東部地区コミュニティーセンターであった。

治水、利水両面からダムは必要とする基本姿勢を示す大石知事に対し、住民はダム建設を前提とした話し合いに意味はないと反発。やり取りは平行線をたどったが、今後も話し合いの場を持つことでは一致した。

8月10日に面会した際に出た住民の意見、疑問に答えるために開き、約20人が参加した。

県と住民が交わした覚書を守らずに工事を進めている▽ダム検証の審議の場で住民の意見を聞かない――などの住民の意見に対し、大石知事は「(ダム建設に理解を得た水没予定地住民の)8割の方々の思いを受け止める必要がある」「審議の構成は関係自治体である県、佐世保市、川棚町、波佐見町の4者が対象」と回答した。

また「渇水、洪水から県民の安全、安心を確保するのが行政の務め。工事中断はできない」としたことから住民は反発。「ダムありきの回答ばかり」と批判が噴出した。

面会後、大石知事は「住民の心にひっかかっているものをひもときたいが、どこまで解消できるかは難しい」と語った。【綿貫洋】

【長崎】石木ダム 大石知事と反対住民が意見交換

(長崎文化放送2022年09月08日) https://www.ncctv.co.jp/news/105825.html

(映像)

(映像)

長崎県と佐世保市が東彼・川棚町に計画する石木ダムの建設をめぐり大石知事は7日夜、ダムの水没予定地で暮らす「反対住民」と対面で2度目の話し合いをしました。

大石知事と「反対住民」の面会は3月以降4回目で、対面での話し合いは8月10日以来2度目です。

今回は、前回の話し合いで住民側から出た意見や質問に知事が回答する形で行われましたが、住民側は知事の「ダムありき」の姿勢に反発しました。

反対住民からは「50年以上反対しているんだから我々は引き下がれない」「私たちの意見を聞いて心が動いたらもしかしたらダムを中止にするかもしれませんとか一言くらい言ったらどうですか」「実現可能な解決策があると思うんです。そこを知事の判断で今後この問題を解決に向けて進めてもらいたい」などの意見が出ました。

大石知事は「しっかりダムの必要性について納得なのか、しょうがないかと思っていただけるのか、ぜひ必要だと思っていただけるのか、ダムを完成させるということについてご理解を頂けるのがやはり最後の着地点」と話しました。

知事は「反対住民」との話し合いは継続したいとしています。

【長崎県】石木ダム 大石 知事と地元住民2度目の意見交換

(テレビ長崎2022年9月8日 午後0:05)https://www.fnn.jp/articles/-/414345

長崎県川棚町の石木ダム建設をめぐり、大石 知事は7日夜、2度目となる反対住民との意見交換にのぞみました。

7日、川棚町で開かれた石木ダムをめぐる意見交換です。

「ダムの必要性」を前面に出す大石 知事に、出席した地元住民約20人が強く反発しました。

ダム予定地の住民 岩下 和雄 さん 「(行政)代執行も、ダムの必要性もあるとなると話し合いをする必要がなくなる」

住民側は川棚川の改修工事の「治水効果」やダム予算が大幅に膨れ上がる恐れなどを質した一方、根拠が明確ではない過去の説明資料を示しました。

行政への不信感は根強く、知事に「行政代執行」か「話し合いの継続」か選択を迫る場面もありました。

大石 賢吾 知事 「ダムを完成させることを理解してもらうことが最後の着地点だと思う」

大石 知事は話し合いによる解決を目指していますが、住民側との意見の対立は決定的です。

(映像)

(映像)

石木ダムをめぐり 大石知事と反対住民が面会

(NHK長崎放送局2022年9月8日)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20220908/5030015930.html?fbclid=IwAR2o8UCg1eEyCgGB4SP6viEta1zaCIL8h05x3yvOqMRspPBwad0sdCDQrZs

川棚町で建設が進む石木ダムをめぐって、長崎県の大石知事と建設に反対する地元住民が7日、面会しました。

川棚町で建設が進む石木ダムをめぐっては、県は、建設に必要なすべての用地の収用を終え、家屋の撤去などを伴う行政代執行の手続きに入れるようになった一方、地元住民などによる反対運動が続いています。

こうした中、7日、町内のコミュニティセンターで長崎県の大石知事とダム建設に反対する地元住民が4度目の面会を行いました。

はじめに大石知事は、先月の面会の際に住民側から寄せられたダム建設の経緯や、住民に対してのこれまでの県の対応などに関する意見に回答し、この中では石木ダムの必要性や、県としてダムの早期完成を目指す考えを改めて説明しました。

一方、住民側からは再び利水や治水の面からダムの必要性に対して疑問の声が上がったほか「最初から『ダムが必要だ』というのなら話し合いをする必要はないのではないか」とか「話し合いを続けていきたいのなら、知事が第三者の立場にならないといけない」などの意見が相次ぎました。

これに対して大石知事は「話し合いは継続させてもらいたいが、いただいた意見をしっかり踏まえてどういった形で話し合いができるか相談させてほしい」と述べ、今後も住民との面会を継続していく考えを示しました。

(映像)

(映像)

【長崎】石木ダム建設で話し合い 反対住民から知事に厳しい声

(NIB長崎国際テレビニュース2022/9/8(木)12:14) https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/nib/region/nib-news106id8jl0q5xlyir3sg-html

川棚町で進められる石木ダム建設について大石知事と反対住民との2回目の話し合いが7日行われた。

話し合いでは、先月の1回目で出た反対住民からの意見や質問に大石知事が回答。これに対し、住民側は「知事の回答は建設を前提としている」と反発し、「ダムの必要性を議論しないのであれば、話し合いは続けられない」という厳しい声が上がった。

大石知事は「行政の立場として必要ということを言っている何とか話し合いを継続していきながら形を作っていくことがまずは必要」と説明した。

話し合いは今後も続く見込みで、住民側は、次回は利水について議論するよう提案している。

石木ダムは必要?市民団体が公開討論会を求め申し入れ【長崎県】

(テレビ長崎2022年9月7日 水曜 午後6:27) https://www.fnn.jp/articles/-/414145

(映像)

(映像)

長崎県と佐世保市が建設を進める東彼・川棚町の石木ダムについて、建設に反対する市民団体が、ダムの必要性を問う公開討論会の開催などを大石 知事に申し入れました。

申し入れしたのは、石木ダムの建設に反対する住民の支援や、石木川周辺の環境保全などに取り組む市民団体です。

県と佐世保市が進める東彼・川棚町の石木ダムは、川棚川の洪水対策や佐世保市の水源確保などを目的としています。

大石 知事は8月、建設に反対する住民と面会し意見を交わしていますが、ダムの早期完成を目指す方針は変わっていません。

一方、市民団体は2021年と2020年、長崎市内でのべ千人あまりにアンケート調査を行っていて、その結果9割以上の人が「ダムは不要」と答えたということです。

市民団体は7日、大石 知事と県民などが改めてダムの必要性について意見を交わす場を設けることなどを求めました。

石木川の清流とホタルを守る市民の会 西中 須盈 代表世話人 「人口も減って水の需要もずっと減っている。そういうことを考えると、どうしても納得いかない。なぜここまで強引に県が進めるのか」

大石 知事は、これまでに建設反対の住民からも公開討論会開催の提案を受けていますが、実施については明言を避けています。

知事は、7日夜も川棚町で住民と面会する予定です。

地球温暖化による水害の頻発と激甚化、忘れてはならない国の河川行政の誤り

カテゴリー:

地球温暖化の影響で近年は水害が頻発し、激化してきている問題を取り上げた記事を掲載します。

確かに地球温暖化の影響で水害が頻発し、激甚化してきているように思います。

しかし、近年の凄まじい水害の発生は国の河川行政のあり方に根本的な問題があることに起因するところが少なくありません。

2015年の茨城・鬼怒川水害は国が上流ダムの建設に固執して下流の堤防整備を怠ってきたこと、2018年の岡山・真備水害は国が小田川の付け替え工事を半世紀も遅らせてきたこと、2018年の愛媛・肱川水害は国が肱川の河道整備の遅れを弥縫するため、野村ダムの放流ルールを改悪してしまったこと、2020年の熊本・球磨川水害は国が川辺川ダム事業の復活に固執して本来実施すべき河道整備をずっと怠ってきたことの影響が大きいと思います。

近年の水害の激化を単に自然現象の変化の問題としてとらえるではなく、国の河川行政のあり方に根本的な問題があることを洞察する必要があると思います。

水害が温暖化で激甚化 一人一人が生活スタイル見直し、2100年の天気予報変えよう

(徳島新聞2022/09/01)https://nordot.app/937802121617899520?c=39546741839462401

台風11号で浸水した住宅街から住民を救助する救急隊員=2014年8月、那賀町和食郷

台風11号で浸水した住宅街から住民を救助する救急隊員=2014年8月、那賀町和食郷

「全国の気温を観測する約900カ所のうち140カ所で40度を超えました」「日本の南の海上に最大瞬間風速90メートルの台風があります。家屋が倒壊するような風が吹くスーパー台風です」―。

今から78年後の2100年夏、天気予報のキャスターが発する言葉だ。地球温暖化対策が実らず、平均気温が最大4.8度上昇した未来を描き出している。環境省が制作し、ウェブサイトで公開している動画「2100年未来の天気予報」を見てほしい。

風速90メートルの台風とはどれほどの威力なのか。実は既に同規模の台風は生まれている。13年にフィリピン中部を襲った台風30号は、最大風速65メートル、最大瞬間風速90メートル。暴風雨に加えて高潮が街を襲い、多くの住宅が倒壊。死者・行方不明者は7千人を超えた。

19年9月に千葉市付近に上陸した房総半島台風(台風15号)は、千葉で最大風速35.9メートル、最大瞬間風速57.5メートルを観測し、いずれも同地点の観測史上1位を更新した。この風速でも死者が9人出て、千葉県を中心に多くの建物が被害に遭った。屋根がブルーシートに覆われた家屋が連なる写真を覚えている人も多いだろう。停電が続いた地域では熱中症と見られる死者も相次いだ。

気象庁によると、日本の平均気温は100年当たり1.28度上昇している。海水温が上昇すると台風は巨大化し、気温が上がるほど大気中に含まれる水蒸気量は増え、豪雨を降らせる。

18年7月の西日本豪雨は平成に入って以降で初めて100人を超える死者を出し、「平成最悪の水害」となった。徳島県内でも三好市や那賀町で土砂災害が相次ぎ、三好市山城町では今も避難生活を送る被災者がいる。気象庁は18年8月、個別の豪雨について初めて「地球温暖化に伴う気温の上昇と水蒸気量の増加」が一因との見解を公表した。

激甚化した水害は毎年のように日本、そして世界を襲っている。世界は今、50年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル社会」の実現を目指している。一人一人が生活スタイルを見直せば、まだ2100年の天気予報は変えられる。

今日は「防災の日」。いつ起きてもおかしくない水害に、どう対応すべきか。雨雲の動きが分かるアプリをスマートフォンに入れておく、ハザードマップを確認する、備蓄品を買う―。それぞれがまず一歩、備えを進めたい。

ここ10年の主な水害

【2012年7月 九州北部豪雨】

熊本、福岡、大分の3県を中心に、1時間に100ミリ前後の猛烈な雨が観測された。河川の氾濫や土砂災害が発生し、3県の死者・行方不明者32人。

【2013年10月 台風26号】

伊豆諸島の伊豆大島では記録的な大雨が降り、土石流が発生した。伊豆大島などで43人の死者・行方不明者が出た。

【2014年8月 台風11号】

高知県安芸市付近に上陸し、四国を縦断。徳島県内では那賀川が氾濫し、那賀町鷲敷地区と阿南市加茂谷地区で大規模な浸水被害が発生、山間部では土砂災害が相次いだ。

【2014年8月 広島土砂災害】

広島市の一部地域への記録的集中豪雨で土石流が発生し、77人が犠牲になった(災害関連死を含む)。新興住宅地での土砂災害とあって、都市計画の在り方なども問われた。このときの豪雨による全国の死者・行方不明者は91人。

【2015年9月 関東・東北豪雨】

茨城県常総市の鬼怒川で堤防が決壊、広範囲に氾濫した。死者・行方不明者20人。

【2016年8月 台風7,9,10,11号】

北海道、岩手県で記録的豪雨。死者・行方不明者31人。岩手県岩泉町の高齢者施設で9人が犠牲になった。

【2017年7月 九州北部豪雨】

福岡、大分両県で大規模な土砂災害が相次いだほか、河川が氾濫した。死者・行方不明者は両県で44人。

【2018年6、7月 西日本豪雨】

死者・行方不明者は271人に上った。平成に入ってから初の死者が100人を超える水害。7月5日から8日にかけ、東海地方から九州までの広範囲で16の線状降水帯が形成されている。徳島県内では三好市と那賀町で土砂崩れによる孤立世帯が出た。

【2018年9月 台風21号】

非常に強い勢力を保ったまま、徳島県南部に上陸し、近畿地方を縦断。近畿地方を中心に14人が犠牲となり、関西国際空港の滑走路が浸水するなどの高潮被害が出た。

【2019年9月 房総半島台風】

千葉市付近に上陸。千葉市では最大風速35.9m/s、最大瞬間風速57.5m/sを観測し、いずれも観測史上1位を更新した。東京都と千葉県で死者9人が出た。千葉県内を中心に4000棟を超える住宅が全半壊。停電や断水が続いた地域もあり、熱中症とみられる症状で亡くなる人も相次いだ。

【2019年10月 東日本台風】

関東・東北地方を中心に河川の氾濫と土砂災害が発生し、107人の死者・行方不明者が出た。

【2020年7月 熊本豪雨】

熊本県内の死者(災害関連死含む)・行方不明者は69人。球磨村の特別養護老人ホームの入所者14人も犠牲になった。球磨川の13カ所で氾濫が発生。その後、白紙撤回されていた川辺川ダム整備計画が復活した。このときの豪雨による全国の死者・行方不明者は86人。

【2021年9月 徳島県南部の大雨】

徳島県南部上空に線状降水帯が形成され、海陽町では観測史上最大となる1時間に120ミリの猛烈な雨を観測。住宅の浸水被害などが出た。

流水型川辺川ダムの環境影響の検討委員会の資料

カテゴリー:

8月24日、流水型川辺川ダムの環境影響の検討委員会が開かれました。

その検討委員会の資料が下記の通り、川辺川ダム砂防事務所のHPに掲載されました。

かなり分厚い資料です。委託費がふんだんにあるから、このような資料もつくれるのでしょうね。

流水型川辺川ダムは既存の流水型ダムと比べて桁違いに大きい流水型ダムですから、今後の環境影響を予測できるはずがありません。そして、既設の流水型ダム(たとえば最上小国川ダム)では環境への影響が深刻な問題になってきています。

検討委員会のニュース記事も掲載します。

九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/

流水型ダム環境保全対策検討委員会 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/

第4回 流水型ダム環境保全対策検討委員会8月24日(水)開催資料

https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou2/daiyonkai.html

説明資料2-1

【配慮レポートに対するご意見と事業者見解(案)】 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou2/siryou405.pdf

説明資料2-2

【流水型ダムによる環境影響の最小化に向けた検討状況】 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou2/siryou406.pdf

説明資料2-3

【環境影響評価にあたっての調査、予測及び評価手法等】 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou2/siryou407.pdf

説明資料3

【今後のスケジュールについて】 https://www.qsr.mlit.go.jp/kawabe/kankyou2/siryou408.pdf

【参考資料1】(1) (2)

【参考資料2】

【参考資料3】

流水型ダム 放流設備の検討例示される【熊本】

(テレビ熊本2022年8月25日 木曜 午後0:00) https://www.fnn.jp/articles/-/407879

(映像)

川辺川に建設予定の流水型ダムによる環境影響の最小化について考える検討委員会が24日開かれ、流水型ダムの放流設備の検討例が示されました。

検討委員会では、国がダムの形状について平常時に水を流す門と洪水調節を行う門の

数の違いによる検討例を提示。

また環境影響の調査方法などを記した「方法レポート」の原案では、ダム完成後の水質や生物、植物などへの影響調査や予測の方法が示されました。

委員からは、調査する生物や植物の追加を求める意見などが挙がりました。

流水型ダムについては、環境アセス法と同等の環境影響評価を行うことになっていて、今回の議論を踏まえてレポートがまとめられます。

茨木の安威川ダム、試験湛水始まる 23年度の運用目指す

残念な情報ですが、大阪府の安威(あい)川ダム(茨木市)は本体工事が完了し、9月5日に試験湛水が始まりました。その記事を掲載します。

試験湛水開始は、安威川ダム建設事務所のHPに掲載されています。https://www.pref.osaka.lg.jp/aigawa/sikentansui/index.html 事務所に聞いたところ、試験湛水は2023年4月末頃に終わる予定とのことです。

安威川ダムは大阪の市街地に建設される特異なダムで、総貯水容量が1,800万㎥もあり、補助ダムとしてはかなり大きいダムです。他のダムと同様に、工期の延長と事業費の増額が繰り返されてきていて、工期は当初の2008年度完成が2023年度まで延期され、事業費は当初の836億円から1676億円へと、約2倍になりました。

安威川ダムは大阪府営水道が撤退したので、環境容量という必要性が希薄な用途の容量を入れて、1,800万㎥という総貯水容量を維持してきています(洪水調節容量1,400万㎥、流水の正常な機能の維持容量146万㎥、環境容量94万㎥、堆砂容量160万㎥)。

洪水以外の目的は必要性が希薄で、安威川ダムの建設目的は洪水調節にありますが、その洪水調節の目的も虚構の上に成り立っています。

安威川ダムの治水問題で最も重要な問題は、100年に1回の降雨による洪水への対応で安威川ダムが必要とされているものの、実際には1/100の降雨があると、安威川ダムがあっても、安威川・神崎川流域の大半のところが氾濫してしまうことです(安威川は下流の神崎川につながっていて、一連の川です)。

この無意味なダムを中止させるために、江菅洋一さんら、大阪府民が裁判で闘いました。嶋津もこの裁判に証人として参加しました。しかし、残念ながら、一審、二審とも敗訴になりました。

安威川ダムの虚構については「大阪府の安威川ダムは無意味で愚かなダム事業」https://suigenren.jp/news/2018/02/24/9712/ をお読みください。

大阪府/安威川ダム試験湛水開始/来年度にも供用

( 建設通信新聞2022-09-07)https://www.kensetsunews.com/archives/734667

施工中の安威川ダム

施工中の安威川ダム

大阪府は、北摂地域の治水施設として供用を目指す安威川ダムについて、5日から試験湛水を開始した。今後は試験湛水の計画に基づき、貯水可能な最高水位(サーチャージ水位)まで水を貯めた後、最低水位まで下降させる。順調に進めば2023年5月ごろにも試験を終え、同年度中に供用を開始する見込みだ。

試験湛水はダムの本格運用の前に、実際に水を貯めてダム本体や貯水池周辺の安全性を確認するもの。今回は大雨の際の洪水も貯留しながら、約8カ月をかけてサーチャージ水位(125m)まで水を溜め、その後は約1カ月間で常時満水時(99.4m)と最低水位(90.2m)の普段の水位まで下降させる。湛水面積は洪水時が81ha、平常時が34ha。

試験は大阪府が実施するが、これに付随した堤体挙動解析や計測監視、供用後のダム管理に向けた計測監視計画案の作成などの業務はニュージェックが担当する。

安威川ダムは、1967年7月に死傷者61人の被害をもたらした北摂豪雨災害を契機に計画された、堤体積222.5万m3の中央コア型ロックフィル形式の治水ダム。大阪府茨木市大字生保、大門寺地先に多目的ダムとして建設している。規模は堤高76.5m、堤頂長337.5m、総貯水容量1800万m3、有効貯水容量1640m3で、全体事業費は1676億円に及ぶ。

本体施工は大林組・前田建設工業・奥村組・日本国土開発JVが担当した。14年3月に本体工事に着手後は18年6月には基礎掘削を、22年1月に堤体の盛り立てを終え、ことし8月にダム本体の工事が完了した。

100年に一度起こり得る規模の大雨(時間雨量80mm程度、日雨量250mm程度)でも下流の河川を氾濫させない機能を持つ。洪水調節は人による操作を行わず、貯水位に応じて洪水吐きから自然に流れる「自然調節方式」を採用している。

茨木の安威川ダム、試験湛水始まる 23年度の運用目指す

(朝日新聞2022年9月6日 10時15分)https://digital.asahi.com/articles/ASQ9575TGQ95OXIE02K.html

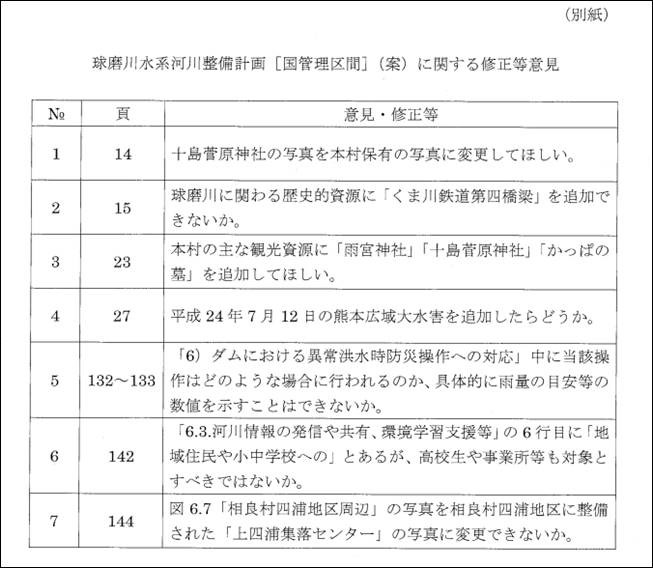

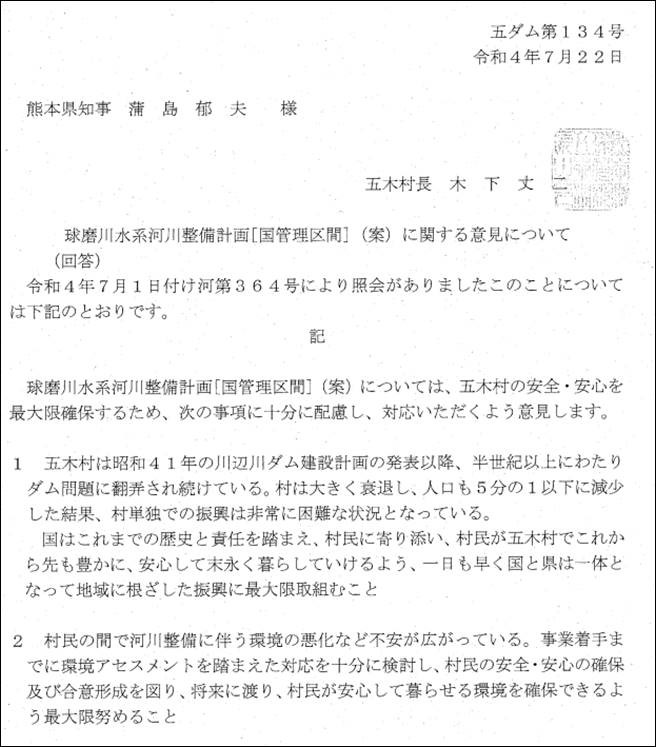

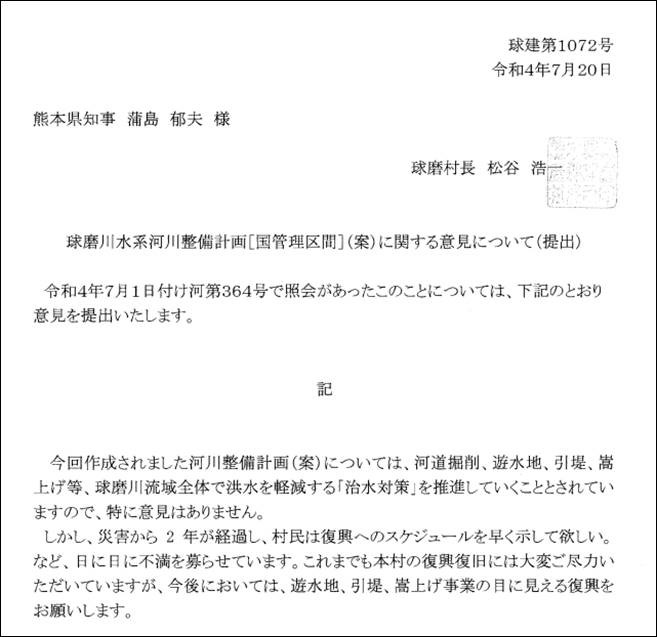

球磨川水系河川整備計画への県知事と各市町村長の意見

カテゴリー:

8月9日、流水型川辺川ダムの建設をメインとする球磨川水系河川整備計画が策定されました。

この計画策定に対して蒲島郁夫・熊本県知事は「異存はない」と回答しました。(知事回答の文面を下記に転載)

川辺川ダム計画は潮谷義子・熊本県前知事が中止に向けて長年取り組んできたダム計画で、中止が県民の願いとなっていました。それを受けて、2008 年9月、蒲島郁夫・現知事がやむなく、県議会で建設反対を表明したものであり、ダム中止は蒲島氏の本意ではありませんでした。

蒲島氏は、2020年球磨川水害のあと、12年前の白紙撤回から方針転換し、2020年11月に新たな流水型のダム建設を国に求めると表明し、今回、上記の回答を行いました。

川辺川ダム計画は2009年に中止とされたものの、特定多目的ダム法に基づく廃止手続きは取られておらず、法的には生き残っていて、国交省はダム事業復活の機会をずっと伺ってきました。2020年球磨川水害がその復活の機会となってしまいましたが、当時、仮に川辺川ダムがあっても、亡くなった方の大半はその命を救うことができなかったことが明らかになっています。

この球磨川水系河川整備計画に対して球磨川流域の各市町村長がどのような意見を述べたかですが、次の「熊本県知事意見」の中に市町村長の意見も入っていますので、ご覧ください。

球磨川水系河川整備計画[国管理区間](令和4年8月9日策定)

熊本県知事意見 http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/site_files/file/river/kasenseibi/tiji_iken.pdf

流域市町村長のうち、川辺川ダムのダムサイト予定地「相良村」、川辺川ダムの水没予定地「五木村」、2020年7月の熊本豪雨で大勢の死者が出た「球磨村」と「人吉市」の各首長の意見を下記に転記しておきます。

相良村長、五木村長、球磨村長は川辺川ダム計画への賛意を示していないように読み取れます。

それに対して、人吉市長は川辺川ダム計画の推進を強く求めています。

かつて、2008年に蒲島郁夫熊本県知事が川辺川ダム計画の白紙撤回を表明したのは、球磨川流域で川辺川ダムの恩恵を最も受けるとされる人吉市の田中信孝市長がダム反対を表明したことが大きな要因になりました。

当時の田中市長と比べると、今の松岡隼人市長は全く逆方向を向いています。

2020年7月の熊本豪雨で、人吉市で多くの死者が出たのは、球磨川の本川よりも支川が早く氾濫したことによるものであり、当時、仮に川辺川ダムがあっても、その命を救うことができませんでした。

その重要な事実を踏まえずに、松岡市長は安易に川辺川ダム計画の推進を強く求めているのです。

熊本県知事

相良村長

五木村長

球磨村長

人吉市長