水源連の最新ニュース

石木ダム 二審も事業取り消し認めず 原告住民ら憤りと落胆

11月29日、石木ダム事業の事業認定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(西井和徒裁判長)は住民らの控訴を棄却しました。住民側は上告する方針です。その記事とニュースをお送り掲載します。

行政の誤りを正すのが司法の役目であるはずなのですが、司法は本当に無力ですね。

特に、福岡高裁の西井和徒裁判長は2018年7月30日の諫早干拓訴訟で、潮受け堤防排水門の開門命令を無効にする判決を出した裁判官ですので、最初から期待することができない人物でした。

何とも悔しいですが、引き続き頑張りましょう。

石木ダム 二審も事業取り消し認めず 原告住民ら憤りと落胆

(長崎新聞2019/11/30 11:50) https://this.kiji.is/573339196492432481?c=39546741839462401

(写真)報告集会で判決内容を批判する原告の岩下和雄さん(左)=福岡市、福岡県弁護士会館

(写真)報告集会で判決内容を批判する原告の岩下和雄さん(左)=福岡市、福岡県弁護士会館

石木ダムの事業認定を巡る訴訟で、福岡高裁は29日、原告の請求を退けた一審判決を支持した。水没予定地で暮らす13世帯は、土地収用法に基づく手続きで先祖代々の土地の所有権を失い、明け渡し期限も過ぎている。公権力による行政代執行が現実味を帯びる中での高裁の判断に、原告や支援者らの間には憤りと落胆が広がった。一方、事業推進の行政や市民は「必要性が認められた」と安堵(あんど)した。

控訴棄却の短い主文を読み上げ、裁判官たちは足早に法廷を後にした。わずか数秒で言い渡された判決。「これで終わり?」「こんなのおかしい」。マイクロバスに乗り合わせ、朝から2時間近くかけて裁判所にやってきた住民や支援者らは口々に不満をもらした。

住民の岩下すみ子さん(71)は「これが裁判って言えるのか」と肩を落とし、傍聴席から立ち上がった。厳しい判決は予想していた。昨年12月に口頭弁論が始まった控訴審。今度こそは、という願いとは裏腹に、原告側が求めた証人尋問などはことごとく却下され、わずか3回の弁論で結審。代理人弁護士からも「勝てる見込みは少ない」と聞いていた。

ダム建設に伴う付け替え道路工事現場で毎日抗議の座り込みをしていたが、股関節を痛め、手術のために約1カ月入院した。退院後も本調子とはいかないが、いちるの望みを託して裁判所に足を運んだ。結果は再びの敗訴。それでも、「裁判官に理解してもらえなくても、古里に住み続ける私たちの気持ちは変わらない」と固い決意を口にする。

「まるで私たちから逃げているようだった」。住民の川原千枝子さん(71)は裁判官たちの態度を当てこすった。生活の基盤である土地の権利を失った今、「もう少し丁寧に向き合ってくれてもいいのでは」。判決に納得はできない。

石丸勇さん(70)は控訴審第1回口頭弁論で意見陳述に立った。事業で地域コミュニティーが破壊され、住民が翻弄(ほんろう)された歴史を語り、「代替地に移れば、地域コミュニティーは再現できる」とした長崎地裁の判決を「事実から目を背けている」と批判した。だが高裁判決も全く同じだった。「自分の頭で考えていない。多くの住民が暮らしている土地を強制収用した、過去(のダム事業)にも例がない事態。住民の心の痛みや問題の大きさを見ているのか」と吐き捨てた。

「上告に向け、みんなで引き続き頑張っていこう」。判決後の反対派の集会。弁護団の一人が声を上げると、原告や支援者らから大きな拍手が起きた。

石木ダム 二審も住民側敗訴 福岡高裁「公共の利益優越」

(長崎新聞2019年11/30(土) 12:00) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191130-00000005-nagasaki-l42

(写真)高裁判決を報告する馬奈木弁護団長(右)=福岡高裁前

(写真)高裁判決を報告する馬奈木弁護団長(右)=福岡高裁前

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対住民ら106人が国に事業認定の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(西井和徒裁判長)は29日、ダムの公益性を認めた一審長崎地裁判決を支持し、原告側の請求を棄却した。原告側は上告する方針。

西井裁判長は判決で「ダム建設事業によって得られる公共の利益は、失われる利益に優越する」と認め、国土交通省九州地方整備局(九地整)の判断に「裁量の逸脱や濫用はない」と原判決をほぼ全面的に踏襲した。利水に関する専門家の意見書は「判断を左右しない」と退けた。

一審は、同市の利水と川棚川の治水を主目的とする同ダムの必要性などが争点となった。原告側は利水、治水、いずれの面でも建設の必要性はなく、水没予定地の反対住民13世帯の土地を強制的に収用する公共性を欠くと主張。これに対し、長崎地裁は昨年7月、県の治水計画や同市の水需要予測などは合理性を欠くとは言えず、事業認定した九地整の判断は適法と結論付けた。

控訴審で原告側は引き続き、ダムは不要と訴えた。利水面では、同市の水需要予測や保有水源の評価の問題点を指摘した専門家2人の意見書を新たに提出。国側は原判決が適正として棄却を求めていた。

判決後の集会で、住民の岩下和雄さん(72)は「約50年間闘ってきた私たちに対し、判決(の読み上げ)はたった3秒間だった」と憤り、「古里を離れるつもりはない。上告し、事業の不当性をただしていく」と言葉に力を込めた。

石木ダムを巡っては、住民らが県と同市に工事の差し止めを求めた訴訟も長崎地裁佐世保支部で係争中。3月24日に判決が言い渡される予定。

◎馬奈木昭雄・原告弁護団長の話

国民の声に耳を傾ける裁判所の役割を放棄した不当判決。最高裁では必ず勝てると確信し、土地収用法の運用の仕方の違憲性などを訴える。

◎国土交通省九州地方整備局担当者の話

国の主張が認められたものと理解している。住民側が上告し、最高裁で争うことになった場合も、関係機関と協議して適切に対応していく。

石木ダム 二審 「改めて必要性認められた」 推進派、安堵

(長崎新聞2019/11/30 11:45) https://this.kiji.is/573339904459801697?c=39546741839462401

「改めてダムの必要性が認められた」-。石木ダム建設事業を巡る控訴審判決を受け、事業を推進する県や佐世保市、市民団体からは安堵の声が上がった。

同事業を巡っては、県が今月、完成目標を2022年度から25年度に延期する方針を正式決定。延期で、県側は反対住民側との話し合いを進めたい考えだ。

判決を受け、中村法道知事は県庁で報道陣に、「一審に続き、事業の公益上の必要性が認められたと受け止めている」と述べ、反対住民への説得を粘り強く続ける考えを示した。家屋撤去などの行政代執行については、「どうしても他に方法がないという段階で最終的に慎重に判断していかなければならないと思っている」とした。朝長則男市長は「司法判断として、改めて石木ダムの必要性が認められた。事業の進展に向けて、県とともに尽力する」とのコメントを出した。

「石木ダム建設促進佐世保市民の会」の寺山燎二会長は「佐世保市民は渇水に苦しんできた。事業が認められ、ほっとした」と安堵。同市議会石木ダム建設促進特別委員会の長野孝道委員長は「県や市と連携し、(反対派の)事業への理解が深まるよう取り組んでいきたい」と話した。

石木ダム訴訟 1審を支持 取り消し求めた住民らの訴え棄却 福岡高裁

(毎日新聞2019年11月29日 20時14分) https://mainichi.jp/articles/20191129/k00/00m/040/345000c

(写真)石木ダム訴訟の高裁判決を前に横断幕を掲げて裁判所に向かう水没予定地の住民ら=福岡市中央区で2019年11月29日午後0時38分、浅野孝仁撮影

(写真)石木ダム訴訟の高裁判決を前に横断幕を掲げて裁判所に向かう水没予定地の住民ら=福岡市中央区で2019年11月29日午後0時38分、浅野孝仁撮影

長崎県と同県佐世保市が計画する石木ダム事業(同県川棚町)を巡り、反対する住民ら106人が国に事業認定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(西井和徒裁判長)は29日、「国の判断に裁量の逸脱など違法はない」として1審・長崎地裁判決を支持し、住民らの控訴を棄却した。住民側は上告する方針。

石木ダムは佐世保市の水不足解消と治水を目的に建設が計画され1975年に国が事業採択。2013年に国が土地収用法に基づき事業認定した。水没予定地の住民らが提訴し、「(人口減の中で)市の水需要予測は過大で、治水面も河川改修などで対応できる」などと主張していた。

(写真)控訴棄却を受けて「石木ダムNO」とカードを掲げて不満をあらわにする水没予定地の住民ら=福岡市中央区で2019年11月29日午後1時24分、浅野孝仁撮影

(写真)控訴棄却を受けて「石木ダムNO」とカードを掲げて不満をあらわにする水没予定地の住民ら=福岡市中央区で2019年11月29日午後1時24分、浅野孝仁撮影

判決は、生活用水や工業用水などで需要が増え、24年度に1日4万トンが不足するとした市の予測(12年度算出)について、市民1人の使用水量を全国平均(09年度)より低く設定しているなどと指摘し「明らかに不合理な点があるとはいえない」とした。県の洪水想定についても国の基準などに従っているとし、石木ダムを必要とした判断を妥当とした。

また、移転が必要となる住宅の代替宅地が造成され、地域コミュニティーを一定程度再現することも不可能ではないとし「ダム建設の利益より、失われる利益が大きいとはいえない」と判断した。【宗岡敬介】

(写真)石木ダム訴訟の高裁判決を前に裁判所前で集会を開いた水没予定地の住民ら=福岡市中央区で2019年11月29日午後0時35分、浅野孝仁撮影

(写真)石木ダム訴訟の高裁判決を前に裁判所前で集会を開いた水没予定地の住民ら=福岡市中央区で2019年11月29日午後0時35分、浅野孝仁撮影

原告怒りあらわに「ダムは必要ない」

1審に続く敗訴に、原告らは怒りをあらわにした。

原告団は判決後に記者会見。水没予定地の住民で原告代表の岩下和雄さん(72)は「佐世保市の水需要予測は(算出のたびに)大幅に変わっていて信用できない。ダムは必要ないと確信している」と訴えた。水没予定地は今月18日の明け渡し期限が過ぎ、県による強制排除も可能な状況となっているが、「私たちはこれからも闘い抜き、ふるさとを離れるつもりはない。ただちに上告して、判断を正してもらいたい」と力を込めた。

(写真)判決後、報告集会で話す原告の岩下さん(中央)=福岡市の福岡高裁で2019年11月29日午後1時56分、松村真友撮影

(写真)判決後、報告集会で話す原告の岩下さん(中央)=福岡市の福岡高裁で2019年11月29日午後1時56分、松村真友撮影

馬奈木昭雄・弁護団長は「高裁の判断は事実誤認で合理性を欠いている。1審判決を上書きしたようで、自分たちの判断はない。極めて不当な判決だ」と批判した。

原告の住民や支援者ら約60人は判決後の集会で、今後も工事現場などでの抗議活動を続けることを誓い合った。【浅野孝仁】

石木ダム、二審も住民敗訴 福岡高裁「事業利益、損失上回る」

(西日本新聞2019/11/30 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/564042/

(写真)判決後、福岡高裁前で「石木ダムNO」をアピールする原告や支援者=29日午後1時20分ごろ、福岡市中央区

(写真)判決後、福岡高裁前で「石木ダムNO」をアピールする原告や支援者=29日午後1時20分ごろ、福岡市中央区

長崎県と同県佐世保市が計画している石木ダム(同県川棚町)を巡り、反対する住民ら106人が国に事業認定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が29日、福岡高裁であり、西井和徒裁判長は「事業認定の判断に裁量を逸脱した違法はない」として、一審長崎地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。

石木ダムは1975年に事業採択されたが、移転対象のうち13世帯は土地の買収に応じず、建設予定地に残った。国は2013年に事業認定。今月18日には全ての事業予定地が明け渡し期限を迎え、行政による強制撤去が可能な状態となっている。

判決で西井裁判長は、佐世保市が生活用水や工業用水の需要が増加すると見込んだ試算について「不合理な点があるとはいえない」との一審判決を踏襲。また、移転対象の住民には代替宅地が用意されていることを踏まえ「事業による公共の利益は生活用水の確保や洪水調節という地元住民の生命に関わるもので、原告らの失われる利益を優越している」と述べた。

石木ダムを巡っては、水没予定地の住民ら約600人が長崎県と佐世保市に工事差し止めを求める訴訟を起こしており、来年3月に判決が言い渡される。 (鶴善行)

■住民落胆「撤回まで闘う」

石木ダム建設予定地の住民らが国の事業認定取り消しを求めた訴訟で、控訴棄却の判断を示した福岡高裁前に集まった住民たちは、落胆しつつも「建設撤回まで闘おう」と意気込んだ。

ダム予定地を巡っては今月19日から、長崎県による行政代執行の手続きが可能になったばかり。高裁前では判決後も原告や支援者ら約70人が「石木ダムNO!」のプラカードを掲げた。その後の集会では原告の一人、ダム予定地の川原(こうばる)地区で暮らす岩下和雄さん(72)が「50年闘ってきて判決は3秒。判決がいかに不当かを最高裁に正してもらいたい」と訴えた。

弁護団の馬奈木昭雄弁護士は上告する方針を示しており、原告の石丸キム子さん(69)は「裁判がどうあっても川原に住み続ける」。岩本菊枝さん(70)は「また月曜日に弁当を持って頑張りましょう」と述べ、週明けも予定地で座り込みを続ける意向だ。

一方、事業主体の長崎県の中村法道知事は判決について「事業の公益上の必要性が認められた。地元住民の理解が得られるように粘り強く取り組みたい」と述べるにとどめた。 (平山成美、岡部由佳里)

石木ダム2審も住民側訴え退ける

(NHK 2019年11月29日 17時45分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20191129/5030006145.html

長崎県川棚町で建設が進められている石木ダムについて、建設に反対する元地権者の住民などが国に事業認定の取り消しを求めた裁判の2審で、29日、福岡高等裁判所は「国の事業認定の判断に裁量を逸脱し、乱用した違法はない」として、1審判決に続いて住民側の訴えを退ける判決を言い渡しました。

石木ダムは、長崎県と佐世保市が水道水の確保や洪水対策を目的に285億円をかけて長崎県川棚町に建設を進めているダムで、4年前、反対する住民など100人余りが、「ふるさとが奪われる」などと国に事業認定の取り消しを求める訴えを起こしました。

1審の長崎地方裁判所は「石木ダム事業は水道用水の確保や洪水調整のため必要がある」として訴えを退ける判決を言い渡し、住民側が控訴していました。

2審では、これまで住民側が「石木ダム事業は、建設に必要な費用に対して、実際に生じる社会的利益が非常に乏しい」などと主張する一方、国側は請求を棄却するよう求めていました。

29日の判決で、福岡高等裁判所の西井和徒裁判長は「石木ダム事業は公益性の必要性があるうえ、経済性と社会性の両面で最も優れているとした長崎県と佐世保市の判断は不合理とはいえないことから国の事業認定の判断に裁量を逸脱し、乱用した違法はない」などとして、1審に続いて住民側の訴えを退ける判決を言い渡しました。

判決のあとに開かれた会見で、住民側の馬奈木昭雄弁護士は「きわめて不当な判決だ。おかしいことはおかしいと世間に声を上げていく」と話していました。

また、住民の岩下和雄さんは「判決は受け入れられず、ふるさとを離れるつもりは少しもない。これからも住民たちと力を合わせていく」として、引き続きダム建設に反対していく考えを強調していました。

住民側の弁護士によりますと、原告側は判決を不服として最高裁判所に上告する方針だということです。

判決を受けて中村知事は、報道陣に対して「第1審に続き、石木ダム事業についての公益上の必要性が認められたものと受け止めている」と話しました。

そしてダム事業の進捗を引き続き、図っていかなければいけないとしたうえで「皆様の理解が得られるように努力していく」と話していました。

また、事業をめぐっては、強制的な家屋の撤去などを伴う行政代執行の手続きに入れるようになっていることについて「ほかに方法がないという段階で、慎重に判断をしなければいけないものなので、今後の事業の推移や進捗状況などを総合的に判断していく必要がある」と述べました。

【石木ダムとは】

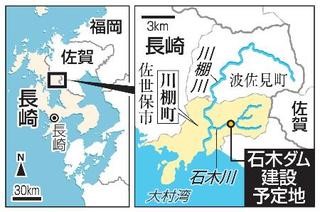

石木ダムは、川棚町の洪水対策や佐世保市の水道水確保を目的に40年余り前の昭和50年度に旧建設省が事業を採択し、建設が決まりました。

ダム本体の高さは55.4メートル、総貯水量は548万立方メートルで、完成すれば県が管理するダムの中で、3番目に大きいダムになります。

総事業費は285億円。

長崎県と佐世保市が国土交通省や厚生労働省の補助を受けて川棚町に建設を進めています。

一方、県と佐世保市は建設に反対する住民との土地の買収交渉が難航したことから、土地を強制的に収用しようと、県の収用委員会に「裁決申請」を行いました。

ことし5月、県の収用委員会は、ダム建設に必要なすべての土地を強制的に収用できるようにする裁決を下し、今月18日、すべての土地の明け渡し期限を迎えました。

これにより県は、すでに強制的な家屋の撤去などを伴う行政代執行の手続きに入れるようになっています。

県によりますと、建設予定地には、いまも13世帯・およそ60人が住んでいて、こうした大規模の家屋の撤去などを伴う行政代執行は、全国的にも例がないと見られるということです。

行政代執行について、中村知事はこれまでに「最後の手段だと思っている。事業の進み具合などの事情も考えて慎重に判断すべき課題だ」と述べています。

一方、建設に反対する住民らによる座り込みの影響などで、ダムに水没する県道の付け替え工事などに遅れが出ています。

このため、県はダムの完成時期を3年延期し、令和7年度に見直す方針を有識者らによる「県公共事業評価監視委員会」で説明。

治水の面から事業の再評価を行った結果、「継続すべき」とした対応方針案を示しました。

これに対し、委員会はこの方針案を認める意見書を中村知事に手渡したことから、県は、27日、ダムの完成時期を3年延期し令和7年度に見直す方針を正式に決定しました。

県によりますと、令和7年度にダムを完成させるためには、遅くとも来年中には本体工事を始める必要があるということで、今回の判決が県の判断にどのように影響を与えるか注目が集まります。

「越水に強い堤防を」 住宅側のり面保護で壊れにくく

カテゴリー:

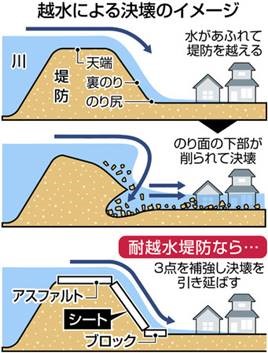

東京新聞11月27日朝刊の堤防強化に関する一面と社会面の記事を掲載します。

社会面の記事で「(耐越水堤防は)越水に一~二時間は耐えられる」という談話が紹介されていますが、これは控えめの評価です。実際には耐越水堤防はもっと長い時間耐えられるとされています。

11月21日に国会議員会館内で開かれた「国会公共事業調査会(仮称)準備会」で国土交通省の担当の課長補佐が、「現在、国交省は、五カ年計画の堤防強化に着手し、天端、のり尻の二点の補強を進めているが、それが終われば、次に堤防の裏のり(住宅地側ののり面)の強化を進めたい」と語っていました。個人的な見解であったのかもしれませんが、もしかしたら、耐越水堤防が導入されていくのかもしれません。

「越水に強い堤防を」 住宅側のり面保護で壊れにくく

(東京新聞朝刊社会面 2019年11月27日)https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201911/CK2019112702000131.html

(写真)「この水位まで泥水に漬かりました」と自宅外壁を指し示す皆川雅明さん。市からは「大規模損壊」の判定を受けた=茨城県常陸大宮市野口で

(写真)「この水位まで泥水に漬かりました」と自宅外壁を指し示す皆川雅明さん。市からは「大規模損壊」の判定を受けた=茨城県常陸大宮市野口で

台風19号による河川の堤防の決壊は、川の水があふれる「越水」で住宅地側が削られたことが原因となったケースが少なくない。一方、複数の旧建設省(現国土交通省)OBは、国が過去に中止していた、越水に耐え得る安価な堤防強化策の再導入を訴えている。 (小倉貞俊)

「川の水があふれただけだったら、ここまでひどくならなかった」。茨城県常陸大宮市野口の那珂川流域。浸水した自宅の清掃をしていた会社役員皆川雅明さん(64)が声を落とす。

十月十三日未明、堤防が長さ二百メートルにわたり決壊。五十軒近くの民家や畑、ビニールハウスが水に漬かった。堤防から四百メートル離れた皆川さん宅も床上一メートルまで浸水。テレビや洗濯機、冷蔵庫などは廃棄処分に。「水だけならすぐに引いたはず。決壊で大量に押し寄せた水が泥と一緒になり、積もってしまった」と嘆いた。

国や各県はそれぞれが管理する堤防の決壊原因を調査しているが、この堤防や、大規模な氾濫が起きた千曲川(長野市穂保)の堤防など、越水が原因とみられるケースは少なくない。

末次忠司教授

末次忠司教授

こうした被害に「耐越水堤防の整備が急務だ」と指摘するのは、旧建設省土木研究所河川研究室長を務めた末次(すえつぎ)忠司・山梨大大学院教授だ。浸食を防ぐため、堤防の裏のり(住宅地側ののり面)をシートで保護し、天端(てんば)(堤防の上面)とのり尻(住宅地側ののり面の下部)を補強する工法。「一メートルで百万円以下と安価で済むし、越水に一~二時間は耐えられる」と評価し、ダム建設などより低コストとする。

実は旧建設省は二〇〇〇年、「フロンティア堤防」の名称で、こうした耐越水堤防を全国で整備する方針を決めたが、二年後に突然、中止した。「ダム建設の妨げになる」との同省幹部の意向もあったとされる。

現在、国交省は、越水で鬼怒川の堤防が決壊した一五年の関東・東北水害を教訓に、五カ年計画の堤防強化に着手。堤防のかさ上げができない箇所は、天端、のり尻の二点の補強を進めている。同省によると、那珂川水系の堤防整備率は38%と、全国平均(68%)を大きく下回り、常陸大宮市野口の堤防は、河川整備計画より高さが二・三メートル不足。越水の可能性は認知されており、今後の工事対象になっていた。

ただ末次氏は「二点だけでは逆に斜面がもろくなり不十分。裏のりの保護が必要だ」と強調。「台風が大型化しているからこそ、越水を前提に対策しなければ。時間も稼ぎ避難を確実にする効果がある」と話す。

旧建設省土木研究所次長だった石崎勝義・元長崎大教授も、昨夏の西日本豪雨で天端とのり尻の二点を補強した小田川(岡山県)の堤防が決壊した事例を挙げ、「バケツに三つ開いた穴の二つしかふさがないようなもの」と批判。「官僚の文化として一度中止した政策を復活させづらいのだろうが、ダムやスーパー堤防を後回しにし、事業費をまず耐越水化に充てるべきだ」と警鐘を鳴らしている。

台風19号 強化予定堤防、10カ所決壊 危険は認識も整備遅れ

(東京新聞朝刊一面2019年11月27日 07時07分)https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019112790070701.html

記録的豪雨となった台風19号による堤防の決壊箇所のうち、少なくとも五県の九河川十カ所は、水害のリスクが高いとして強化対策工事の対象になっていたことが国土交通省などへの取材で分かった。このうちの四カ所を含む十九カ所では、河川の整備計画で定めた堤防の高さなどが不足していたことも判明。行政が危険性を認識しながらも、整備に手が回っていない実情が浮き彫りになった。 (小倉貞俊、安藤淳)

台風19号では、同省と宮城、福島、茨城、栃木、埼玉、新潟、長野の七県が管理する計七十一河川の百四十カ所の堤防が決壊。本紙が同省と各県に聞き取りしたところ、福島、埼玉県内を除き、十カ所の堤防について高さを上げたり、補強したりする対策工事を予定していた。

千曲川の氾濫で大規模な浸水被害が出た長野市穂保の堤防では、川の水があふれる「越水」が長時間続いて堤防の外側が削られ、決壊したとみられている。管理する同省はこの堤防と、茨城県常陸大宮市内の那珂川などの二堤防も、水があふれても決壊までの時間を引き延ばすための越水対策工事を予定していた。宮城、栃木、新潟県管理の堤防でも、護岸の強化や流量を増やすための掘削工事を計画していた。

一方、堤防の規模が河川の整備計画に達していなかったケースでは、同省管理の埼玉、茨城県内の堤防のほか、栃木、埼玉県管理の堤防で高さや河道の流量が足りていなかった。

このうち、整備計画より高さが約六十センチ不足していた埼玉県東松山市早俣の都幾川堤防(同省管理)では、地元住民が決壊の恐れを懸念し、複数回にわたって管理者の国交省に改修工事を要望していた。住民からは「工事は途中で止まっていた。決壊場所を改修していたら決壊は防げたのでは」との声が上がった。

最大の被害となる二十三河川四十九カ所が決壊した福島県は、工事予定箇所について「復旧業務が多忙で調べられない」として未回答。河川の整備計画に満たない箇所はなかったという。

同省の担当者は「河川は原則、下流から上流に向かって整備していく。各堤防とも同時並行で進めているが、予算の関係もあってなかなか進まないのが実情」と説明。ある県の担当者は「国管理の下流部分が整備されなければ、県の管理部分の工事が着手できない」と困惑する。

◆気候変動踏まえ対応を

<河川行政に詳しい池内幸司・東大教授の話> 治水予算はピークだった一九九七年度と比べ、当初予算ベースでは近年は六割程度でほぼ横ばい。予算には限りはあるが気候変動に合わせた河川整備を早急に進めるべきだ。

(写真)200メートルにわたって決壊し、修復された那珂川の堤防(中央左の白い部分)。民家は泥水に漬かり、畑やビニールハウスが水没した=14日、茨城県常陸大宮市で(小倉貞俊撮影)

(写真)200メートルにわたって決壊し、修復された那珂川の堤防(中央左の白い部分)。民家は泥水に漬かり、畑やビニールハウスが水没した=14日、茨城県常陸大宮市で(小倉貞俊撮影)

「石木ダムを断念させる全国集会」の講演の配布資料およびスライドと解説

カテゴリー:

11月17日(日)に「石木ダムを断念させる全国集会」が川棚町公会堂で開かれました。

11月18日が家屋の明渡し期限になっていましたが、こうばるの13世帯は動じることなく、これまでの通りの暮らしを続け、長崎県と佐世保市に対して石木ダム建設を断念させる闘いを続けています。

この全国集会は奪われた土地を取り戻す新たな闘いのスタートとなる集会でした。

石木ダムは必要性が全くなく、地元住民を苦しめるだけの有害無益な事業です。この全国集会はそのことをあらためて確認する集会でもありました。

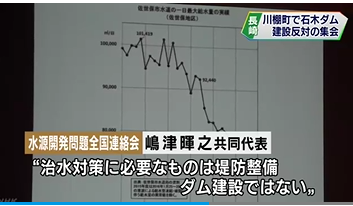

嶋津の方から最初に「石木ダムは治水利水の両面で全く不要」というテーマで30分間の講演を行いました。

この講演の配布資料と、講演で用いたスライドとその解説は次の通りです。

石木ダムは治水利水の両面で全く不要 配布資料20191117

石木ダムは治水利水の両面で全く不要 スライドと解説 20191117

治水に関して長崎県は、今年10月の台風19号豪雨のような未曽有の豪雨が川棚川流域に降る場合もあるから、石木ダムが必要だと言っていますが、それは全くの間違いです。

川棚川流域で1/100の雨量に対して石木ダムで対応できることになっているのは計画上も流域面積の8.8%に過ぎません。しかも、その中には港湾管理者の管理区間ということで堤防整備計画がない川棚大橋下流区間なども含まれているので、実際に石木ダムで対応できることになっているのは流域面積の4~5%にとどまります。したがって、1/100を超える未曽有の豪雨が降れば、石木ダムがあっても川棚川の各所で氾濫することになります。

さらに、1/100を超える雨が降れば、石木ダムが洪水調節機能を失ってしまうことも予想されます。

計画を超える雨が降ることもあることを考えれば、長崎県は石木ダムの建設に拘泥している場合でありません。その建設を断念して、川棚川流域の住民の生命と財産を本当に守ることができる治水対策に力を注がなければなりません。

利水に関しては、佐世保市は過去の渇水が再来すれば、市民の生活への影響が計り知れないものになると述べ、渇水の恐怖を煽って、石木ダムが必要だと宣伝しています。

しかし、過去の渇水到来時と現在は水需要の状況が大きく変わっています。佐世保市水道の一日最大給水量は1990年代後半から横ばいの傾向になり、2000年代になってから、ほぼ減少の一途を辿り、2018年度は1994年度の77%まで減少しています。

水需要の大幅な減少により、今の佐世保市は渇水に対応できる都市に変わっています。そして、これからも水需要の更なる減少が続くことは確実なので、佐世保市はますます渇水に強い都市になっていきます。

是非、上記の配布資料、スライドとその解説をお読みいただき、石木ダムが本当に無意味な事業であることを周りの方に伝えてくださるよう、お願いします。

石木ダム事業 住民「力で奪うのか」 長崎県は繰り返し公益性主張

11月18日、石木ダム建設に反対する住民ら約40人が長崎県庁を訪れ、石木ダムの計画断念を求める文書を提出しました。その記事を掲載します。

石木ダム事業 住民「力で奪うのか」 長崎県は繰り返し公益性主張

(長崎新聞2019/11/19 10:11) https://this.kiji.is/569330499597861985?c=174761113988793844

(写真)平田副知事(左)に宣言文を手渡す岩下さん=県庁

(写真)平田副知事(左)に宣言文を手渡す岩下さん=県庁

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で、水没予定の川原(こうばる)地区で暮らす反対住民13世帯の土地の明け渡し期限となった18日、住民らが県庁を訪れ、建設断念を求めた。明け渡しには応じない姿勢をあらためて見せた住民ら。一方の県側は同事業の公益性を繰り返し、主張は平行線をたどった。「行政代執行にならないようにすることが大事」としながらも、行政代執行を選択肢から排除しない考えを示す県。両者の溝は埋まる気配はなく、混迷の度合いを深めている。

午前9時半、マイクロバスで県庁に到着した住民らは一様に硬い表情だった。9月、約5年ぶりに実現した中村法道知事との面会では計画の見直しを求めて頭を下げたが、直後の会見で知事がダム推進をあらためて表明したからだ。後日、「生活再建や地域振興に誠意を持って対応する」として再度の面会を求める書簡が届いた。「こちらの話は聞かず、話を聞けというのか」。住民側はいら立ちを募らせていた。

17日に同町であった反対集会で採択した宣言文を平田研副知事に手渡すと、土地収用法に基づき土地の所有権を失った住民の岩下和雄さん(72)が憤りをあらわに口火を切った。石木ダムの主目的である利水と治水の効果に疑問を呈し、事業継続を承認した県公共事業評価監視委員会についても「ダムを造りたい人たちだけを(メンバーに)入れて再評価した」と切り捨てた。

「(治水面で)緊急性があるなら河川整備を先にやるべきだ」「石木ダムを造らないと治水効果は上がらない」-。約1時間の面会。治水一つとっても住民と県側の主張は、この日も最後まで交わることはなかった。

18日は住民らが県と同市に工事差し止めを求めた訴訟の期日とも重なり、住民らは面会を終えた足で長崎地裁佐世保支部へ。住民の岩永正さん(68)は「県庁と裁判所で厳しい現実を感じた。県は本当に私たちの生活を力で奪い取るのだろうか」と行政代執行に警戒感をにじませた。「付け替え道路工事現場の騒音で目覚める日常に慣れてきているのが怖い。嫌なことが続くが、地元の住民は踏ん張って暮らし続けるしかない」。石丸穂澄さん(37)は自らに言い聞かせるように話した。

午後5時前、住民らを乗せたバスが川原に帰着。それぞれが家路につき、夕食の支度や犬の散歩などの日常に戻っていった。岩本宏之さん(74)は「暮らしに変わりはない。ただ土地の所有権を失い、保険や行政の手続きなどにどの程度影響があるのかは気掛かりだ」とぼやいた。

一方、「石木ダム建設促進佐世保市民の会」の寺山燎二会長(81)は「佐世保市民にとってダムは必要だということを理解してもらいたいが、私たちは静観するしかない」と淡々と語った。

長崎・石木ダム「計画断念を」

(共同通信2019/11/18 10:08) https://www.nishinippon.co.jp/item/o/560481/

石木ダムの建設予定地

石木ダムの建設予定地

(写真)長崎県の平田研副知事(左)に石木ダム建設の断念を求める文書を読み上げる住民の岩下和雄さん=18日午前、長崎県庁

(写真)長崎県の平田研副知事(左)に石木ダム建設の断念を求める文書を読み上げる住民の岩下和雄さん=18日午前、長崎県庁

長崎県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダムを巡り、水没予定地に住む13世帯の明け渡し期限を迎えた18日、建設に反対する住民ら約40人が県庁を訪れ、計画断念を求める文書を提出し「河川改修など他の方法をやり尽くしてからダムを検討するべきだ」と訴えた。県は19日以降、行政代執行で土地や建物の強制収用ができるようになる。

出張中の中村法道知事の代理で対応した平田研副知事は、治水効果を強調し「行政代執行は選択肢から外さない。ダムで恩恵を受ける川棚町の人たちは大切な県民だ」と述べた。住民側は「そんな態度だから話し合いができない。私たちは県民ではないのか」と反発した。

長崎)あくまで立ち退き拒む 石木ダム明け渡し期限

(朝日新聞長崎版2019年11月19日0

県、代執行「排除せず」 長崎・石木ダム 反対派なお断念求める

(西日本新聞2019年11月19日 6時0分) https://news.livedoor.com/article/detail/17401144/

長崎県と同県佐世保市が計画する石木ダム事業(同県川棚町)は18日、立ち退きを拒む13世帯の宅地を含む全ての事業予定地が、県収用委員会の定める明け渡し期限となった。反対派はこの日、県に事業断念を要請したが、平田研副知事は住宅などを強制的に撤去する行政代執行について「選択肢として排除しない」との考えを示した。県は19日以降、行政代執行の手続きが可能になる。

長崎県と同県佐世保市が計画する石木ダム事業(同県川棚町)は18日、立ち退きを拒む13世帯の宅地を含む全ての事業予定地が、県収用委員会の定める明け渡し期限となった。反対派はこの日、県に事業断念を要請したが、平田研副知事は住宅などを強制的に撤去する行政代執行について「選択肢として排除しない」との考えを示した。県は19日以降、行政代執行の手続きが可能になる。

県庁での要請には約50人が参加し、反対住民の岩下和雄さん(72)が「行政代執行すれば長崎の恥だ。全国民が見ている。それでもやるつもりか」と主張。17日に同町で反対派約700人が参加して開かれた全国集会で採択した「ダムは治水、利水の両面で全く不要」とする宣言文を提出した。

平田副知事は「治水面でダムが一番効果が高い」などと説明し、反対派からは怒号が飛び交った。出張中の中村法道知事は「期限を迎え、いまだ明け渡しいただけておらず残念。協力に応じていただけるよう働き掛けを続けたい」とのコメントを出した。

住民らが県と佐世保市にダムの工事差し止めなどを求めた訴訟は18日、長崎地裁佐世保支部で結審し、来年3月24日に判決が言い渡される。 (岡部由佳里、平山成美)

◇ ◇

■「みんな家族」「強制的」「仕方なか」 明け渡し期限、移転住民複雑

石木ダム事業が進む長崎県川棚町には、反対する住民がいる一方、さまざまな事情で用地を明け渡し、移転した人たちもいる。故郷に残った住民が土地の明け渡しを突きつけられ、同じ集落に住んでいた元住民は割り切れない思いを吐露した。

ダムが計画される川原(こうばる)地区で総代を務めた80代男性は、かつて「川原の思いを一つにする」と反対運動の先頭にいた。1982年、県が機動隊を投入して用地測量に踏み切った記憶は鮮明だ。「あそこまで強制的にやるとは思わなかった。むちゃくちゃだった」

先祖代々、200年以上受け継いだ土地は結局2003年に手放した。「川原が嫌で移ったわけじゃないが、高齢になって百姓をするのはきつい。いくら反対してもダムはできるとも思った。仕方なか」

川原に残る人たちに別れを告げるのはつらかったが、決断を悪く言う人は一人もいなかった。同じく川原で育った男性の妻は「みんな家族みたい。人間関係が良くなかったら、とっくに県に押し切られていた」と話した。

国の事業採択から44年の石木ダム計画。「長い、長すぎる。移転してから何年たつ? ダムになった自分の故郷は見たくない。かといってダムができなければ、なんで移ったのかという気持ちになる」。男性は複雑な胸中を打ち明けた。

一方、明け渡しに応じずに集落で暮らす川原房枝さん(79)は「それぞれ事情があった人もいる」と移転した元住民を思いやる。石木ダム工事差し止め訴訟原告の一人、岩本宏之さん(74)は「今秋もこの土地で稲刈りをした。生活を変えるつもりはない」ときっぱり語った。 (竹中謙輔、平山成美)

石木ダム建設反対で全国集会 反対派が宣言採択 新たな闘いへ運動拡大

11月17日(日)に「石木ダムを断念させる全国集会」が長崎県川棚町で開かれました。約700人が参加しました。

その記事とニュースを掲載します。

「石木ダム不要」訴え集会、長崎

(共同通信2019年11月17日 / 18:01) https://news.livedoor.com/article/detail/17394342/

•

長崎県と佐世保市が計画する石木ダム(同県川棚町)の水没予定地に住み、建設に反対する13世帯の明け渡し期限が目前に迫った17日、住民や支援者ら約700人が同町で抗議集会を開いた。参加者は口々に「ダムは不要だ」と訴え、計画の中止を改めて求めた。

県は19日以降、行政代執行で13世帯の土地や建物を強制収用できる。集会の冒頭で住民の岩下和雄さん(72)は「県や佐世保市の暴挙は許せない」と強調。9月に中村法道知事と面会した際の知事の対応について「ずっと下を向いて顔を合わせようともしなかった。向き合って私たちの願いを聞いてほしい」と批判した。

【共同通信】

石木ダム建設反対で全国集会

(NHK2019年i11月17日 19時18分)https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20191117/5030005995.html

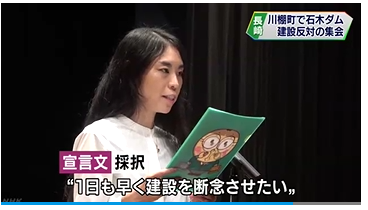

長崎県などが進める石木ダムの建設に反対する集会が、建設予定地の川棚町で開かれました。

石木ダムは、長崎県と佐世保市が水道水の確保や洪水対策を目的に、川棚町で建設を進めていますが、一部の住民の理解が得られないまま、ことし5月、長崎県の収用委員会が、ダムの建設に必要なすべての土地の強制収用を可能にする裁決を出し、18日、建物の移転などを伴う用地の明け渡し期限を迎えます。

17日の集会には、建設に反対する住民や団体のメンバーなど合わせておよそ700人が参加しました。

この中で、ダムの建設に反対する全国各地の団体で作る、「水源連=水源開発問題全国連絡会」の嶋津暉之共同代表は、治水対策に必要なものは堤防の整備であり、ダムの建設ではないなどと訴えました。

そして、住民の松本好央さんが「皆さんと力を合わせて地元を守り続けていくことを誓います」と決意表明を行いました。

このあと、「1日も早く建設を断念させたい」などとする宣言文が採択されました。

大阪から訪れた70歳の男性は「ダムが必要ないことがよくわかった。人ごとだと思わず、問題について知ることが大切だと感じた」と話していました。

石木ダム 反対派が宣言採択 新たな闘いへ運動拡大

(長崎新聞2019/11/18(月) 11:30) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191118-00000003-nagasaki-l42

(写真)石木ダム事業に反対する集会で、ダムに頼らない治水政策を紹介する嘉田氏=川棚町公会堂

(写真)石木ダム事業に反対する集会で、ダムに頼らない治水政策を紹介する嘉田氏=川棚町公会堂

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設に反対する住民や市民団体は17日、同町内で「石木ダムを断念させる全国集会」を開いた。水没予定地に住む13世帯の土地が18日に、土地収用法に基づく明け渡し期限を迎えるのを前に、「新たな闘いのスタートとなるよう、運動を広げよう」とする大会宣言を採択した。

集会は13世帯でつくる石木ダム絶対反対同盟など7団体が主催し、県内外から約700人が参加。水源開発問題連絡会の嶋津暉之共同代表と、滋賀県知事時代に県内の六つのダム計画を中止、凍結した嘉田由紀子参院議員が講演した。

嶋津氏は、県と市が主張する石木ダムの治水・利水効果を検証。治水について「石木川より上流域には効果がない」「下流域も公共下水道の内水氾濫は防げない」などと指摘した。利水についても「人口減などで給水量は減少している」とし「治水、利水の両面でダムは不要」と訴えた。

嘉田氏は、ダムだけに頼らない治水政策のあり方を紹介。国内のダム事業で、居住者がいる建物の行政代執行は前例がないとして、「石木ダムは即刻中止すべき」と断じた。

今年9月に国会議員、地方議員で立ち上げた「強制収用を許さない議員連盟」の代表で、東彼波佐見町議の城後光氏は「本県だけでなく、住民の人権に関わる全国的な問題。さらなる議員の参加者を促し、行政にプレッシャーを掛けていきたい」と述べた。

住民の松本好央さんは壇上で古里への思いを吐露した。「県に思いが伝わらず残念だ。気持ちは変わらないが、仲間が増えたことが変わった。18日以降も変わらない日常を続けていく」と決意を述べると、客席から拍手が湧いた。

集会の参加者は18日に県庁を訪れ、大会宣言を県に提出する予定。

石木ダム反対の連帯 地権者・市民・議員 力強く 長崎で集会

(しんぶん赤旗2019年11月18日(月))http://jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-11-18/2019111801_04_1.html

(写真)活動報告をする「石木ダムの強制収用を許さない議員連盟」のメンバーら=17日、長崎県川棚町

(写真)活動報告をする「石木ダムの強制収用を許さない議員連盟」のメンバーら=17日、長崎県川棚町

長崎県と佐世保市が川棚町に計画する石木ダム事業をめぐり、「石木ダム建設絶対反対同盟」など県内7団体は17日、川棚町公民館で「石木ダムを断念させる全国集会IN川棚」を開催しました。全国各地から約700人が参加しました。

水問題の専門家で水源開発問題連絡会の嶋津暉之共同代表と、前滋賀県知事の嘉田由紀子参院議員が講演しました。

公共事業チェック議員の会から、立憲民主党の初鹿明博、大河原雅子両衆院議員、日本共産党の田村貴昭衆院議員が連帯あいさつし、田村氏は「長年住みなれた土地を奪ってはならない」と訴えました。

現在、国会議員・地方議員合わせて94人が参加する「石木ダムの強制収用を許さない議員連盟」から共産党の地方議員を含む23人が登壇し、代表の城後光波佐見町議が活動を報告。「石木ダムは人権問題。それを許してはならない」と力を込めました。

愛媛県や三重県など全国各地から参加した市民団体の代表も発言し「ともに新たなダムを造らせないため手を握り合っていこう」とエールを送りました。

地元地権者の松本好央さん(44)は「家も土地も奪われてしまった今だからこそ、人としてのあり方、石木ダムは必要なのかを問うていく。みなさんとともに川原(こうばる)を守り続けていくことを誓う」と声を震わせ決意を述べました。

最後に集会宣言を拍手で確認しました。

長崎)ダム断念を!700人集結 嘉田氏、知事権限強調

(朝日新聞長崎版2019年11月18日0

反対派集会に700人 18日、明け渡し期限 石木ダム

(西日本新聞 2019/11/18 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/560429/

(写真)集会で、壇上から激励する全国の支援者たち=17日、長崎県川棚町

(写真)集会で、壇上から激励する全国の支援者たち=17日、長崎県川棚町

長崎県と同県佐世保市が計画する石木ダム事業に反対する住民や支援者らの全国集会が17日、事業予定地の同県川棚町であった。立ち退きを拒む13世帯の宅地を含めた全予定地が、18日に県収用委員会が定めた明け渡し期限を迎える中、700人が参加。「ダムは治水、利水の両面で全く不要。一日も早く断念させる」とする宣言文を採択した。

集会では、ダム建設に反対する各地の住民でつくる水源開発問題全国連絡会の嶋津暉之共同代表と、滋賀県知事時代に六つのダム事業を中止や凍結した嘉田由紀子参院議員が講演。嘉田氏は知事のころ、県公共事業評価委員にダム慎重派を選び、事業の見直しにつなげたことを紹介した。

支援者は九州外からも訪れ、三重県の浜田不二子さん(69)は「ダムありきのやり方はどこも同じ。強制収用するなんて許されない」と語った。宣言文は18日、長崎県に提出する。 (平山成美)