水源連の最新ニュース

利根川上流ダム群の治水効果の発表(関東地方整備局)

関東地方整備局が11月5日に台風19号豪雨に対する利根川上流ダム群の治水効果の速報値を発表しました。

「台風第19号における利根川上流ダム群※の治水効果(速報) ~利根川本川(八斗島地点)の水位を約1メートル低下~」

http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/river_00000474.html

相模川についても次の発表をしました、「台風第19号における相模川上流2ダムの治水効果(速報)~相模川本川(神奈川県厚木地点)の水位を約1.1メートル低下~」http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/river_00000475.html

利根川上流ダム群の治水効果の発表についての記事とニュースを掲載します。

利根川についての発表値は八斗島地点での上流ダム群の治水効果であって、八ッ場ダムをはじめ、各ダム個別の効果は示されていません。

記事によれば、「各ダム個別の治水効果は検証しておらず今後行うかも未定。仮に行う場合でも時間はかかるといい、今回の大雨による治水効果も現段階では「分かっていない」」ということですから、

八ッ場ダムだけの効果はわからないままになりそうです。

しかし、上流ダム群の治水効果は各ダム個別の効果を積み上げて計算されるはずですから、各ダム個別の効果は不明という関東地方整備局の説明は理解できません。

その点で、「八斗島地点の水位を約1メートル低下」という今回の発表にどの程度の根拠があるのか、大いに疑問です。ダムの効果を発表しておかないと、印象が悪いということで、とにかく発表したように思われます。

なお、当方が示した本豪雨における八ッ場ダムの治水効果の推定値は栗橋地点で17㎝の水位低下でした。

「利根川における八ッ場ダムの治水効果について 現時点のコメント」https://suigenren.jp/news/2019/10/14/12424/

八斗島地点と栗橋地点では約50㎞の距離があり、下流に行くほど、ダムの効果が小さくなっていきますので、今回の関東地方整備局の発表値とそのまま比較することは困難です。とりあえず、関東地方整備局の今回の発表の計算根拠資料を開示請求しましたので、その資料が得られたら、可能な範囲で検討してみたいと思います。

台風19号大雨 危険水位超え抑制 7ダムの治水効果を検証 /群馬

(毎日新聞群馬版2019年11月6日)https://mainichi.jp/articles/20191106/ddl/k10/040/116000c

国土交通省関東地方整備局は5日、台風19号による大雨に対する利根川上流ダム群の治水効果の速報値を発表した。大雨でこれらのダムには水が計約1億4500万立方メートル(1立方メートルは1トン)たまったという。その結果、観測基準点のある伊勢崎市八斗島地点での観測最高水位は、これらのダムがないと仮定した場合よりも約1メートル低い約4・1メートルにとどまり、氾濫危険水位4・8メートルを超えなかったとしている。

同ダム群は、矢木沢、奈良俣、藤原、相俣(以上はみなかみ町)、薗原(沼田市)の5ダムに加えて、本格稼働前に安全性を確認するために水をためる「試験湛水(たんすい)」を実施中の八ッ場ダム(長野原町)と藤岡市と埼玉県神川町にまたがる下久保ダム、草木ダム(みどり市)の計8ダムで構成され、今回の調査では草木ダムを除く7ダムの合計の治水効果を検証した。

八ッ場ダムには1億4500万立方メートルの半分以上を占める約7500万立方メートルの水がたまった。同整備局担当者によると、各ダム個別の治水効果は検証しておらず今後行うかも未定。仮に行う場合でも時間はかかるといい、今回の大雨による治水効果も現段階では「分かっていない」と話している。

八ッ場ダムについて赤羽一嘉国土交通相は、先月の参院予算委員会で「試験湛水を開始したばかりで水位が低かったため、予定の容量より多い約7500万立方メートルをためることができた」と説明。このことが下流の氾濫防止の大きな要因になったとの見方を示していた。【西銘研志郎】

台風19号 利根川 7ダム治水効果で水位1m低下

(群馬テレビ2019/11/7(木) 10:51配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191107-00010000-gtv-l10

国土交通省関東地方整備局は、台風19号で八ッ場ダムなど利根川上流の7つのダムの治水効果により、利根川の水位がおよそ1メートル低下したと推定されると発表しました。

国土交通省関東地方整備局は、台風19号で、八ッ場ダムを含む利根川水系の7つのダムが1億4500万立方メートルの水を貯留したと発表しました。利根川の水位は伊勢崎市八斗島地点で最高水位4.1メートルを観測しましたが、関東地方整備局では、ダムが全てないと仮定した場合、およそ1メートル水位が上昇し5.1メートルとなり、氾濫危険水位の4.8メートルを超えていたと見ています。

流域ごとの貯留量はみなかみ町の八木沢、奈良俣など利根川本流域がおよそ3900万立方メートル、八ッ場ダムがおよそ7500万立方メートル、藤岡市の下久保ダムがおよそ3100万立方メートルでした。

堤防決壊の8割、支流と本流の合流点に集中 台風19号

カテゴリー:

台風19号豪雨による堤防決壊箇所の8割は支流と本流の合流点に集中しているという記事を掲載します。

重要な指摘であると思います。

堤防決壊の8割、支流と本流の合流点に集中 台風19号

(朝日新聞2019年11月7日20時12分)

ダム建設より安価な堤防強化 旧建設省研究所元次長・石崎さん「決壊防ぐ工法、再開を」

カテゴリー:

耐越水堤防について石崎勝義・建設省研究所元次長のインタビュー記事を掲載します。

耐越水堤防は1メートルあたり50~100万円と聞いていましたが、石崎さんは1メートルあたり30~50万円で整備できると語っています。

台風19号の豪雨で各地で起きた堤防決壊を今後防ぐためには、耐越水堤防工法を国土交通省に認めさせ、その普及を図ることが喫緊の課題です。

ダム建設より安価な堤防強化 ・建設省研究所元次長・石崎さん「決壊防ぐ工法、再開を」

(東京新聞茨城版2019年11月6日)https://www.tokyo-np.co.jp/article/ibaraki/list/201911/CK2019110602000149.html?ref=rank

台風19号で注目されている水害対策について、旧建設省(現・国土交通省)土木研究所元次長で長崎大教授も務めた石崎勝義さん(81)=つくばみらい市=は、かつて国交省が取りやめた比較的安価な堤防強化の再開を訴えている。話を聞いた。 (宮本隆康)

-各地で堤防決壊が起きたのは想定外か。

驚きはない。台風が大型化していることと、強化されていない堤防が残っているためだ。

-強化された堤防と、されてない堤防があるのか。

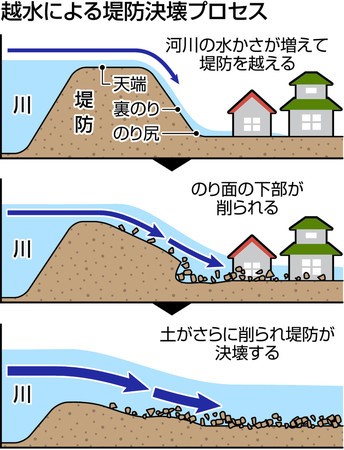

堤防が決壊すれば、氾濫する水は格段に増える。決壊の原因の七、八割は、川の水が堤防を越える「越水」のため、越水対策を強化した堤防がある。

-巨額の整備費で批判されるスーパー堤防とは違うのか。

違う。堤防の裏のり(住宅地側のり面)は越水で容易に浸食され、決壊に直結する。三十年ほど前、裏のりをシートなどで保護することなどで、越水に耐えられるようにする工法「アーマー・レビー」が開発された。シートなどを使うだけなので、費用は高くない。

-整備の進み具合は。

全国で十カ所ほど実施例がある。二〇〇〇年に旧建設省から、設計指針が全国の出先機関に通知された。想定以上の雨で堤防が決壊する壊滅的な水害を防ぐ方法として「フロンティア堤防」の名称で本格的に整備され始めた。

全国の河川で計二百五十キロの整備が計画され、実際に信濃川や那珂川など四河川の計十三キロで工事をした。しかし、二年後に突然中止された。

-なぜか。

ダム建設の妨げになると思った建設省河川局OBの横やりがあった。

-それまで建設省は建設白書に五年連続で、想定以上の雨や越水への対策の必要性を明記していた。中止の理由は、白書にどう書いているのか。

急に記述がなくなり、理由は書いてない。

-四年前の鬼怒川決壊は越水が原因で、かつて想定した通りの事態だが、国交省は堤防強化を復活させなかったのか。

国交省は、天端(てんば)(堤防の上の部分)や、のり尻(裏のりの下の部分)の補強を始めた。しかし、裏のりを保護しなければ効果はほとんどない。バケツに穴が三カ所開いていて、二カ所ふさいでも水が漏れてしまうようなもの。実際に昨年の西日本豪雨で、天端とのり尻を補強した小田川の堤防が決壊した。

-西日本豪雨の後の国会では、堤防の裏のり強化について質問された。

シートをつなぐ接ぎ目に問題があるとの答弁だったが、それなら接ぎ目の問題を解消すればいい。

-国交省側は「あくまで試験的な事例」とも答弁した。

全国に設計指針を回し、五カ年計画で二百五十キロの整備を予定した堤防が「試験的」なのか。

-もし整備する場合、費用が問題では。

既存の堤防の強化は一メートル三十万~五十万円で足りると思う。治水予算は年間九千億円ぐらいで、近年はさらに三千億円ほど上積みしている。ダムやスーパー堤防を後回しにすれば、数年程度で全国の堤防を耐越水化できると思う。

沈下で低くなった堤防や川幅が狭くなる場所、合流地点など、特に危険な部分の強化だけでも、大規模水害をなくせると思う。

-これほど決壊が相次いでも、大半の専門家は堤防の構造を問題視していないようだが。

他にも同じ意見の人たちはいる。ただ、OBの多くは仲間の批判をしたくないのだろう。現役官僚は、堤防強化を中止した施策に縛られているのではないか。

-「ハード対策に限界」との報道もよく見る。

これまでの堤防は越水に無力だったが、少しの手直しで耐えられるようになる。水が堤防を越えることを前提とした技術は、温暖化で豪雨や台風の大型化が普通になった今こそ、生きる。市街地をひかえる堤防区間では、すぐに堤防強化をするべきだ。

<いしざき・かつよし> 一九六二年に建設省入省。木曽川下流工事事務所長や土木研究所次長を歴任し、九一年退官。九九年から二〇〇六年まで長崎大環境科学部教授も務めた。

台風19号で感じた「先人に感謝」という言葉の耐えられない軽さ 「八ッ場ダムの奇跡」は権力者側への称賛

台風19号について流布している「八ッ場ダムの奇跡」などは権力者側への称賛です。問題の本質を突いた論考を掲載します。

台風19号で感じた「先人に感謝」という言葉の耐えられない軽さ

(現代ビジネス2019/10/26(土) 11:01配信) https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191026-00068036-gendaibiz-soci&p=1

写真:現代ビジネス

写真:現代ビジネス

「八ッ場ダムの奇跡」

首都圏を直撃した非常に強い台風19号。

東京でこそ、可能性が視野に入れられていた荒川の氾濫などは起きなかったものの、全国各地で河川の氾濫などが発生し、多くの被害を与えた。

自民党の二階幹事長は被害について、「まずまずに収まった」と論じたが、実際の被害、特に氾濫などによる流通の停滞や倉庫の浸水、工場機械の破損など、産業に対する経済的影響はまだ十分に算出されておらず、なにをもって「まずまず」と論じたのか不明である。

少なくとも、大規模な自然災害による被害の大きさがハッキリと判明するのは、だいぶ経って後というのは常識であり、二階氏の発言は大規模災害を理解していないとしか考えられないのである。

さて、広い地域に被害を与え、まだ被害の全貌は明らかではない台風19号だが、台風も峠を越したころに、ネットでは「八ッ場ダムの奇跡」というツイートがささやかれていた。

それは「八ッ場ダムが首都圏を氾濫から救った、八ッ場ダムスゲー」という内容のツイートである。八ッ場ダムは10月に入ってから試験湛水を行っており、本来であれば3~4ヵ月かけて満水にする予定だったのが、今回の台風で一気に満水になったことを指して、これを「利根川の氾濫を抑え、首都圏を守った奇跡」であると主張しているのである。

(写真)10月12日の東京都・多摩川

(写真)10月12日の東京都・多摩川

手放しで喜べる話ではない

だが、八ッ場ダムで発生したのは奇跡ではない。本来であればゆっくり満水にし、その後、溜まった水をゆっくりと抜くことで、周辺にがけ崩れなどの、水圧による悪影響が発生しないか、ダムの機能はしっかり働くかを確認するのだが、今回の台風による降雨で試験不十分のまま満水となったという、イレギュラーな事態なのである。

今の所、周辺への悪影響は見られていないようだが、まかり間違えば八ッ場ダム自体が災害の主要因となる可能性もあり、奇跡などと手放しで喜べる話ではない。

さらに、広い利根川水系で、八ッ場ダムの存在1つがあったからと氾濫から首都圏が守られるはずもない。治水はあくまでも堤防の整備や流域面積の確保といった積み重ねである。本気で八ッ場ダムが首都圏を救ったと主張しているなら「無邪気」としか言いようがない

しかし、奇跡だと言っている方も、それくらい承知でツイートをしていたのだろう。ツイートの本当の目的は決して八ッ場ダムを称えることではなく、かつて事業仕分けにおいて八ッ場ダム計画を中止させようとした、民主党政権を叩くことである。その主張の本質は「もし、民主党政権が八ッ場ダム計画を中止させていたら、今回の台風で首都圏は氾濫の被害にあっていた」というものである。

かつての民主党政権は「コンクリートから人へ」という公約を掲げていた。本来はゼネコンなどに金をばらまく形で雇用を確保するセーフティネットを否定し、政府から直接必要な人にお金を渡す、新たなセーフティネットの形を志した言葉であったはずだ。しかし、ネットではこのことを逆手に取り、台風や洪水などの被害がある度に、さも民主党政権のせいで、その被害が発生したかのような政治的主張がなされてきた。

河川が氾濫すれば、すぐに「スーパー堤防があれば、氾濫は防げた」と主張する。氾濫した地域が最初からスーパー堤防化の計画がなかった区域であっても、とにかく騒いで民主党政権に対して悪印象を植え付けたモノ勝ちと、ひたすら騒ぎ続けるのである。

今回、八ッ場ダムを奇跡と翼賛した人たちの中には、民主党政権叩きというイデオロギーに染まった大人がたくさん含まれていた。政治的な当てつけのために奇跡だなどと大げさに褒め称えられた八ッ場ダムは、果たしてそれを光栄だと思うのだろうか?

「田中正造に感謝」に目を疑った

八ッ場ダムと同じ利根川水系で、主に北関東を中心に流れる「渡良瀬川」。群馬と栃木と埼玉に囲まれたところに「渡良瀬遊水地」が存在する。遊水池とは、河川の市街地への氾濫を防ぐために、川をあえて一時的に氾濫させるために整備された土地のことである。水があふれることが前提なので当然、人が住むことはできないが、普段は水が無いことから、公園などとして活用される場合もある。

東京から近いところでは、日産スタジアムを始めとした様々なスポーツ施設を有する「新横浜公園」も、鶴見川の遊水池として設計されている。今回の台風では遊水池としての機能を果たして水没し、水が引き、整備が終わるまで、施設が閉鎖された。

渡良瀬遊水地にも今回の台風で大量の水が流れ込み、普段は緑が生い茂る自然豊かな湿地が、大量の水で覆われた光景がTwitterなどに投稿されている。

しかし、僕はその光景を見た人の中に、とんでもないことをいう人を見つけた。曰く「田中正造に感謝」というのだ。

僕は栃木県の佐野市出身だ。栃木県佐野市で生まれた子供たちは、佐野出身の名士として田中正造のことを詳しく習っている。詳しくない人たちのために、田中正造が何をしたのかをざっくり説明する。

近代化が求められていた1800年代後半。栃木県の山中にあった足尾銅山から排出される煙が山の木々を枯らしていた。そこを流れる渡良瀬川は洪水を起こし、下流地域に鉱毒を撒き散らした。この惨状を食い止めようと、衆議院議員だった田中は国会で質問や演説を行うが、国は十分な対処をしなかった。

(写真)渡良瀬川と筑波山(photo by iStock)

(写真)渡良瀬川と筑波山(photo by iStock)

彼の一生への冒涜ではないか

やがて田中は議員の職を辞すと、これまで以上に鉱毒問題に取り組んだ。1901年には明治天皇に命がけの直訴までして、問題を解決しようとした。その後、公害事件の被災地でもある栃木県下都賀郡谷中村に湧水池を作る計画が浮上。これは治水のための計画でもあったが、同時に鉱毒問題運動の中心地であった谷中村を廃村にして、反対運動を沈静化してしまおうという狙いがあったと言われている。

田中はこれに徹底的に対抗し、住民の移住が開始されても谷中村に住み続けた。田中が亡くなった時には無一文であったと言われ、死ぬまで苦しむ農民のために戦い続けた政治家として、今なお語り継がれている。

そして、この話の中に出てくる遊水池が、現在の渡良瀬遊水地である。田中正造は死ぬまで渡良瀬遊水地に反対をしていた。そんな人間に対して、渡良瀬遊水地が機能したことを「田中正造に感謝」という言葉で褒め称えるのは、僕には彼の一生を冒涜する言葉であるとしか思えないのである。

この「田中正造に感謝」という言葉には、その前段階がある。それが「先人に感謝」という言葉である。この言葉が今回の台風で、たくさんツイートされていた。

先人に感謝するのはいい。だが、それは誰のための感謝なのだろうか?

権力者側への称賛

治水工事。特にダム建設や荒川放水路のような大規模な工事を行うことで、誰が犠牲になったかといえば、元々その土地で暮らしてきた、権力を持たない生活者である。

八ッ場ダムも、そもそもなぜ民主党政権が計画の中止を打ち出したかといえば、その土地に暮らした地元住民たちの反対運動があったからである。田中正造がどうして直訴をしたかといえば、足尾銅山という富国政策の下に、多くの住民たちが被害を受けたからである。

治水が多くの人達の安全を守ったり、社会に利益をもたらすことには疑問の予知はない。しかしその一方で、治水には多くの土地が必要であり、それらは多くの人達から「徴収」したもので成り立っているのである。十分な補償を受け取った者もいれば、納得の行かないまま立ち退かざるを得なかった人もいる。現代である八ッ場ダムにすら反対する人たちはいた。人権というものが確立されていなかった古い時代であればあるほど、そこに暮らした人たちはもちろん、工事に動員された人たちなど、多くの人が苦しんだことは想像に難くない。

だからこそ我々は、彼らの苦悩や被害を十分に学び、理解した上で、彼らの方を向いて厳かに頭を下げなければならないのである。それで初めて「先人に感謝」という言葉が感謝と謝罪、そして先人たちの思いを決して忘れないことなどを含む、様々な意味を持つのである。

しかし、今回聞こえてきた「先人に感謝」の声は、とてもそのような態度には思えなかった。

先人に感謝といいつつ、彼らは先人たちの苦悩を理解してはいない。それは「大規模工事を行った先人たちスゲー!!」という、苦しんだ生活者への感謝というよりは、権力者側を向いた称賛の声であった。先人たちに対して後ろめたさがあるのではなく、本当に心の底から、先人が国のために喜んで土地や労力を提供したと考えるかのような「先人に感謝」だった。その言葉に込められた意味のあまりの軽さに、僕はめまいを覚えたのだった。

最後に。

なぜ僕がこの「先人に感謝」という言葉の軽さを論じなければならないと考えたのか。それは僕たち就職氷河期世代は確実に後世の人たちにこう言われるだろうから。

「不況のマイナスを全部負担してくれてありがとう。先人に感謝」と。

赤木 智弘

西島和氏「八ツ場ダムが利根川を守ったというのは誤解」

西島和弁護士(水源連事務局)のインタビュー記事がネットに掲載されましたので、その記事を掲載します。

注目の人 直撃インタビュー

西島和氏「八ツ場ダムが利根川を守ったというのは誤解」

(日刊ゲンダイ 公開日:2019/10/28 06:00) https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/263717

•

(写真)西島和氏

(写真)西島和氏

大型台風が次々に日本列島を襲い、甚大な水害をもたらしている。一方、巨大ダムやスーパー堤防があったから被害を食い止められたという自民党政治礼賛の声がネットで飛び交っている。果たしてそれは事実なのか。河川公共事業の住民訴訟に取り組んできた専門家に話を聞いた。

◇ ◇ ◇

――台風19号は記録的な大雨を降らせましたが、八ツ場ダムがギリギリまで貯水した画像がネットで拡散され、おかげで利根川の氾濫を防げたという意見もあります。これは事実なのでしょうか。

誤解です。八ツ場ダムがなくても、利根川の河道で流せる程度の降雨量でした。治水というと、ダムを連想する人が多いと思いますが、基本は堤防や河道掘削などの河道整備です。雨がどこにどれだけ降っても、一定量を流せる河道整備が進められてきたことにより、利根川では氾濫が起きませんでした。これに対し、ダムの効果は不確実で、限定的です。降雨が「想定した場所」「想定した規模・降り方」で発生し、かつ、放流のタイミングを誤らないという場合に河川への流入量を減らせるにすぎないのです。

――八ツ場ダムが本格稼働していなかったことも背景にありましたね。

今回ラッキーだったのは、八ツ場ダムが試験湛水中だったため貯水量が少なく、本来より多くの水を貯めることができたことです。

――もし八ツ場ダムが本格稼働していて今回のような雨量になったらどうなっていたのでしょうか。

危なかったと思います。ダムは無限に水を貯めることができるわけではありません。ダムが貯められる以上の降水が発生した場合、ダムはダム自体の決壊を防ぐために緊急放流を行うことがあります。それで失敗したのが昨年の西日本豪雨で大規模な浸水被害を引き起こした愛媛県の鹿野川ダムです。緊急放流をしたため肱川が氾濫し死者を出しました。今回もいくつか緊急放流をしたり、準備をしていたダムがあります。ダムの限界には注意する必要があります。

――八ツ場ダムの住民訴訟の弁護団に加わっていましたが、どのようなきっかけでしょうか。

八ツ場ダムは治水と利水という相反する目的をもつ多目的ダムです。東京都は約500億円の利水負担金で新たな水源を得ようとしていました。しかし東京は人口は増えていますが、水需要は頭打ちで減少傾向ですから、負担金支出は違法だという訴訟を住民が起こしたのです。弁護団に加わるきっかけは「岸辺のアルバム」で知られる多摩川水害訴訟を手がけた高橋利明弁護士のお話を聞いて、ダムのイメージが変わりショックを受けたことです。

――訴訟は敗訴しました。

裁判所は八ツ場ダムが治水で役に立つ可能性が皆無ではないなどと判断しました。

――秋田県・雄物川の成瀬ダム訴訟もされていましたね。

緑にかこまれた美しい沢もある自然豊かな場所に造る計画で、農家の方などが子や孫に自然を残したいと起こされた訴訟です。成瀬ダムは最上流にあり、流域面積の1%の集水面積しかなく、治水効果がきわめて限定的です。堤防整備が相当遅れている状況で利水負担金約200億円を支出してダムを造ってもらうメリットは秋田県にはありません。しかし、裁判所は、治水に役に立つ可能性はゼロではないし、利水負担金は支出しない民意が明らかではないから公金支出は違法ではないとしました。

――「可能性はゼロではない」と繰り返す裁判所の理屈は暴論ですね。

「ダム優先」「人命軽視」の国策で堤防整備は後回し

――デタラメですね。

盛り土をともなう再開発で立ち退きが必要になりますから、計画が進まないのです。北小岩では強引に進めて「まちこわし」になりました。

――ところで国交省の堤防は土を盛ることしかしないのですか。

今回の長野県・千曲川も洪水が土の堤防を越水し破壊したことによる決壊だといわれています。堤防を越えると水が反対側に落ちて、滝つぼができるように土の堤防を削って決壊させるのです。ですので、国交省がかつて研究してきたアーマー・レビー工法のような堤防強化が必要なのですが、今の国交省は河川管理施設等構造令の土堤原則だからと土を積むだけです。

――堤防に矢板(鋼板)を入れるのもダメですか。

矢板やセメントなど異物を入れてはいけないそうです。土堤原則には例外もあり、場所によっては堤防強化されている例もあるのですが、決壊を防ぐには原則と例外を逆にすべきです。理解に苦しみます。

■国土強靭化は“やってる感”のスローガン

――安倍政権は国土強靱化を掲げていますが、水害対策は強靱化されましたか。

国土強靱化は“やっている感”を出すためだけのスローガンです。公共事業批判を封じ込めたいのでしょうが、事業の中身は問わず規模を大きくするだけでは問題は解決しません。“忖度道路”(安倍・麻生道路と呼ばれる下関北九州道路)など民主党政権時代にできなかったような事業も復活させる一方で、堤防決壊を回避するための本当に必要な対策は後回しにされています。

――河川水害はどうしたら防げるのでしょう。

水害を100%防ぐことはできませんが、氾濫しても人命が失われることのないよう、越水しても決壊しない堤防を整備していくことです。日本全国の堤防は土を盛っただけの“土まんじゅう”で、安全度も低いところが多いんです。2015年の豪雨で利根川水系の鬼怒川が決壊し、死者が出ました。10年に一度くらいの規模の雨でしたが、堤防を強化して氾濫だけで済んでいれば、あれほど深刻な被害にならなかった可能性があります。数時間の越水に耐えられる堤防を造って、少なくとも短時間に大量の水があふれないようにすることです。

――今後はどのような活動をされていきますか。

安全度が低い堤防などの整備を後回しにして、ダム整備を優先するのは人命軽視だと成瀬ダム訴訟でも主張してきました。広範囲で大規模な災害が起こる気候危機の一方で、災害対策の予算・人手は限られており、整備の順番はとても大事なんです。国交省にいる志のある人などを後押しして、住民の命を最優先で守る治水への方針転換を実現したいと思います。ただその前に現政権が代わらないと無理だとつくづく思います。

(聞き手=平井康嗣/日刊ゲンダイ)

▽にしじま・いずみ 1969年、長崎県生まれ。東京外国語大学卒。2006年から弁護士。八ツ場ダム住民訴訟、スーパー堤防差し止め訴訟など治水問題や福島原発事故の避難者訴訟の弁護団に加わってきた。