水源連の最新ニュース

ラオスのダム決壊1年 農業再開進まず 中国資本進出に農薬汚染の懸念も

カテゴリー:

昨年7月にラオス南部でダムの決壊事故があり、死者40人が超え、1万人以上が被害を受けました。被災地の現状についての記事を掲載します。。

ラオスのダム決壊1年 農業再開進まず 中国資本進出に農薬汚染の懸念も

(Sankeibiz 2019.7.11 05:00( http://www.sankeibiz.jp/macro/news/190711/mcb1907110500005-n1.htm

死者40人超、1万人以上が被害を受けたラオス南部アッタプー県にあるダムの決壊事故から間もなく1年。ラオス政府は合弁事業で建設工事を担当した韓国大手財閥SKグループ傘下のSK建設などとともに被災者の救済に当たってきたが、いまなお多くの農民たちは家屋や田畑を失ったまま将来の見えない不自由な生活を余儀なくされている。一方、土砂で埋め尽くされるなど被害の甚大だった地域の周囲では、中国資本が土地の使用許可を得てバナナ農園の開設を表明するなど「復興」に向けた動きも始まっている。本格的な雨期のシーズンを迎えた6月下旬、被災地近郊を訪ねた。

(写真)アッタプー県で、田おこしのため水田に向かうポームさん一家。末っ子のプー君(手前)も喜んで手伝う。

(写真)アッタプー県で、田おこしのため水田に向かうポームさん一家。末っ子のプー君(手前)も喜んで手伝う。

(写真)未舗装路が続き、雨期になるとあちこちで寸断される

(写真)未舗装路が続き、雨期になるとあちこちで寸断される

◆原因は人為的?

「この辺りは水の被害は少なかったけど、しばらくは田植えはできなかった。今、こうして農業ができることに感謝しているよ」。そう話すポームさん一家の水田は、決壊事故のあったチャムパーサック県パクソン郡の水力発電用ダム「セーピアン・セーナムノイダム」の下流、アッタプー県サナームサイ郡にある。同郡は最も被害の大きかった地域で、6つの村で7000世帯が家を失い、基幹産業である農業や林業は大打撃を受けた。ポームさんのように仕事を再開できた人は少ない。

事故は昨年7月23日夜に起こった。建設中だった同ダムが台風による増水であえなく決壊し、鉄砲水が下流の村々を襲った。翌朝までに7つの村が冠水し、田畑や牛、馬などの多くの家畜が流された。政府は国家緊急災害に指定。行方不明者の発見や被災者の保護に当たったが、今でも正確な死者・行方不明者数が分からないばかりか、被災に伴う精神的ショックや衛生面の問題から体調不良を訴える人は後を絶たない。

PR

地下資源や目立った産業を持たない内陸国のラオスでは、豊富な水を使った水力発電による電力輸出が国家総輸出額の3割を担う。2017年末現在で計46の水力発電所が稼働。なお54カ所が建設あるいは計画中だ。タイや中国へ電力を輸出するための送電施設も新たに50カ所以上で工事が進められている。セーピアン・セーナムノイダムによる発電事業では、タイのラーチャブリー発電が送電を担当。多くがタイに輸出されることになっていた。

決壊は当初指摘された「予想を超えた雨量が原因」(SK建設)ではなく、強度の不足など人為的なミスが引き起こしたとの見方が広がっている。ダム技術を通じて水資源利用の国際的指導的役割を果たしてきた国際大ダム会議(本部パリ)の独立専門家委員会は、SK側が主張してきた「天災」や「不可抗力」を否定する明確な見解を打ち出している。今後は人為性の具体的な検証が行われる。

◆強者が弱者縛る構図

一方、被害の大きかった6つの村では、いまなお土砂が住宅地や田畑を覆い、住民は仮設の住居などで先の見えない不安な生活を送っている。こうした中、中国資本がラオス政府から許可を得て、比較的被害の少なかった被災地周辺でバナナ農園を新設する動きが広がっている。被災した地元住民の雇用を名目としている。

このうち、サナームサイ郡ピンドン村では約2000ヘクタールの使用が新たに認められ、農園で働く労働者の募集が始まった。また、地理的にベトナム寄りのサーマッキーサイ郡にあるベトナム資本のバナナ園では、中国資本が参加して約3000ヘクタールだった農地を約1万ヘクタールにまで拡張する整地が続けられている。同地にはこれまでゴム園が広がっていたが、ゴムの国際価格の下落から転作が決まり、伐採されることになった。

こうしたバナナ農園では100~200人単位の被災した住民が新規で雇用されているが、多くの人々は応じようとはしない。彼らが求めるのは農業の再開であり、口々に懸念を示すのは中国式バナナ農法による汚染だ。稲作農家のポームさんも、そうした中国資本の進出を疑問視する一人。「中国の農法は農薬を多用する。その結果、土地は痩せ、われわれが住むこの地域の水は汚染が深刻化してしまう。われわれは農業を再開したいだけなのに」と語る。

ラオス南部のアッタプー県ではかつて砂金が取れ、ちょっとしたゴールドラッシュに沸いた時期があった。2000年代半ばのことだ。この時も、中国資本とベトナム資本が先を争うように現地に入り、川底の土砂をさらった。砂金1グラム当たり、掘り返される土砂は1トンにも上る。アッタプーの自然環境は激変し、周囲に住む村々では呼吸器や皮膚に異常を訴える子供たちが続出するようになった。

予期せぬ人災のダム決壊事故から1年。ようやく復興が始まったのもつかの間、現地の人々は中国やベトナム資本によるかつての悪夢に再び苦しめられようとしている。被災者の補償もほとんど行われていない。いつまでも続けられる強者が弱者を思いのままにしようとする構図に、国際社会はもう少し目を向けたほうがいい。(在バンコクジャーナリスト・小堀晋一)

魚類迷入試験が開始 霞ケ浦導水事業、那珂川から取水し影響検証へ

霞ヶ浦導水事業の工事中止を求める裁判は昨年4月末に東京高裁で那珂川漁協と国土交通省との間で和解が成立し、漁業への影響がないようにする条件が和解条項に盛り込まれました。

国土交通省は7月2日、那珂川からの取水試験を行って、魚類への影響を調査することを下記の通り、発表しました。

那珂川から霞ヶ浦への計画導水量は15㎥/秒ですが、その導水路は一部しかできていないので、完成済みの桜川への導水路を使って3㎥/秒の規模で取水試験を行うというものです。

国土交通省・霞ヶ浦導水工事務所の発表 http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/dousui_00000034.html

魚類迷入試験(那珂川から桜川への試験通水)を開始します。

この試験通水が7月8日から開始されました。3年間の試験通水です。その記事を掲載します。

那珂川から霞ヶ浦への取水施設は半分程度しかできていないので、試験験水の結果を見て、取水施設の残りの工事に取りかかるという話になっています。

那珂川から霞ヶ浦への那珂導水路は1/3しかできていませんが(43.1kmのうち、14.2km完了)、那珂導水路の残りの工事を試験通水と並行して進めるので、導水事業の完成予定は今のところ、2023年度となっています。

導水事業の実際の完成はかなり遅れるのではないかと思いますが、東京高裁の裁判で那珂川の漁協が折角、和解に持ち込んだのに、事業がどんどん進んでいくようで、先行きが心配されます。

魚類迷入試験が開始 霞ケ浦導水事業、那珂川から取水し影響検証へ【動画】

(下野新聞2019/7/9 5:00) https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/192533

(写真)那珂川から導水した水を桜川に流す桜機場=8日午後、水戸市河和田町

(写真)那珂川から導水した水を桜川に流す桜機場=8日午後、水戸市河和田町  (写真)魚類迷入試験が始まった那珂川取水口。完成した水門4門のうち、手前の2門から那珂川の水が取水された=8日午後、水戸市渡里町町

(写真)魚類迷入試験が始まった那珂川取水口。完成した水門4門のうち、手前の2門から那珂川の水が取水された=8日午後、水戸市渡里町町 (写真)魚類迷入試験が始まった那珂川取水口。完成した水門4門のうち、手前の2門から那珂川の水が取水された=8日午後、水戸市渡里町

(写真)魚類迷入試験が始まった那珂川取水口。完成した水門4門のうち、手前の2門から那珂川の水が取水された=8日午後、水戸市渡里町

(写真)那珂川からの試験通水が始まった取水口。魚類の吸い込み量などを調べる迷入試験が行われる=8日午後

(写真)那珂川からの試験通水が始まった取水口。魚類の吸い込み量などを調べる迷入試験が行われる=8日午後

茨城県の霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結び水を行き来させる霞ケ浦導水事業で、国土交通省霞ケ浦導水工事事務所は8日、水戸市渡里町の那珂川取水口から試験的に取水し、魚類の迷入(吸い込み)量やその対策の効果を調べる試験を始めた。事業は1984年の着工から35年を経て、那珂川から初めて取水する段階を迎えた。

和解後初の「意見交換」 国交省、魚類迷入試験など説明

同事務所によると、魚類迷入試験は水門8門からなる取水口のうち、試験のために先行整備した下流側の4門を使用する。3年程度かけて対策の在り方を検証した上で、2023年度末までに残り4門を含め事業を完成させる計画。

この日は午前10時半から午後4時まで、4門のうち最も下流側の2門から毎秒1・5トンを取水。地下トンネルを通り、約5キロ離れた桜機場(水戸市河和田町)まで運ばれ、桜川へ放水された。

今後は徐々に取水の頻度や量を増やし、8月末からは24時間単位などで取水する予定。漁協関係者が特に吸い込みを懸念するアユの仔魚(しぎょ)(幼魚)が降下する秋は夜間を含め取水し、どの時期や時間帯に取水を停止すれば吸い込みをより防げるか分析する。

事業を巡ってはアユなど那珂川水系の水産資源に悪影響を及ぼす恐れがあるとして09年、本県と茨城県の漁連・漁協5団体が取水口建設差し止めを求め、国を提訴。18年4月に和解が成立し、工事が再開した。

同事務所は「試験結果などを示し、漁協関係者の皆さまには引き続き丁寧に対応していきたい」としている。

茨城)魚類の吸い込み防止試験を開始 霞ケ浦導水事業

(朝日新聞茨城版2019年7月9日

霞ケ浦導水 那珂川から初の取水 魚吸い込み試験開始

(茨城新聞2019/7/9(火) 4:00配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190709-00000003-ibaraki-l08

(写真)魚類迷入試験に伴い、水戸地下トンネルに初めて水を通した那珂川の取水口=水戸市渡里町

(写真)魚類迷入試験に伴い、水戸地下トンネルに初めて水を通した那珂川の取水口=水戸市渡里町

霞ケ浦と那珂川、利根川を地下トンネルで結ぶ霞ケ浦導水事業で、国土交通省は8日、那珂川から初めて取水した。取水による魚の稚魚などの吸い込み量を調べる「魚類迷入(吸い込み)試験」を開始し、那珂川と桜川を結ぶ那珂導水路水戸トンネル区間(6・8キロ)で水を通した。試験は月に数回ずつ、午前8時から午後6時までの時間帯に行う。1984年の建設着手から35年を経て、初めて那珂導水路に水が流れた。

同日午前10時半、水戸市渡里町に完成した那珂川の取水口が開門されると、直径約4メートルの導水管に水が流れ込んだ。同市河和田の桜川の放流口の水門も同時に開かれ、那珂川の水が桜川に勢いよく放出され始めた。初日の通水は5時間半行われ、水門は午後4時に再び閉じられた。

国交省関東地方整備局霞ケ浦導水工事事務所によると、事業計画水量は最大で毎秒3トンの導水だが、当面は1・5トン。9月に3トンまで増やす予定だ。

利根川・荒川水系水資源開発計画】リスク管理型へ見直し しかし、フルプランの役目を終わったので、廃止すべき

カテゴリー:

7月4日に国土交通省の国土審議会水資源開発分科会利根川・荒川部会が開かれました。利根川・荒川水系の水資源開発基本計画(フルプラン)をリスク管理型へ抜本的に見直しして、今年度中に計画案をまとめることになっています。

この会議の内容を建設通信新聞が伝えていますので、その記事を下記に掲載します。

この会議の配布資料は国土交通省のHP http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/water02_sg_000098.html に掲載されていますので、ご覧ください。

水資源開発促進法に基づき、全国で6指定水系(利根川及び荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川)の水資源開発基本計画(水需給計画)(略称フルプラン)が定められています。この6指定水系ではダム等の水源開発事業に対してフルプランが利水面での上位計画になります。従来の6指定水系のフルプランは目標年次が2015年度であって、期限切れのまま、放置されてきました。水資源行政のいい加減さを示すものです。

なお、ダム等事業の治水面の上位計画は1997年の河川法改正前は各水系の工事実施基本計画、改正後は各水系の河川整備計画です。

今年の4月に、6指定水系の中でようやく、吉野川水系フルプランが2030年度を目標年次として新しくつくられました。6指定水系の中で新規のダム等の水源開発の計画が現在ないのは、吉野川水系だけですが、この吉野川水系の新フルプランが先につくられました。利根川・荒川水系では八ッ場ダム、思川開発、霞ヶ浦導水事業、豊川水系では設楽ダム、木曽川水系では木曽川水系連絡導水路、淀川水系では川上ダム、天ケ瀬ダム再開発、筑後川水系では小石原川ダムといった新規水源開発事業がありますが、吉野川水系では富郷ダムが2000年度に完成した後、新規の水源開発計画がありません。

吉野川水系に次いで、利根川・荒川水系のフルプランを新たにつくるため、今回、上記の国土審議会利根川・荒川部会が開かれました。

このフルプランの役目はとっくに終わっています。もともとは水需要の増加に対応するため、必要なダム等の水源開発事業を法的に位置づけるために水資源開発促進法が制定され、各指定水系のフルプランがつくられました。

しかし、1990年代になって都市用水の需要の増加がストップし、減少傾向を示すようになると、フルプランの内容が大きく変わってきました。水需要が減少傾向になると、実績と乖離した予測を行うにも限度がありますので、ダム等の水源開発事業はより厳しい渇水年に対応するために必要という内容に変わってしまいました。

そして、その後も水需要の減少傾向が続いていますので、これからつくるフルプランは既往最大渇水年を想定するということで、もっともっと厳しい渇水年を想定してつくられることになっています。

この既往最大渇水年を想定すると、国土交通省の計算では今進行中の水源開発を進めても、かなりの水不足になります。

国土交通省の資料を見ると、その水不足はソフト対策(節水機器の普及、節水意識の啓発、用途をまたがった水の転用、地下水の保全と利用、・・・)で乗り切るとしています。これを国土交通省はリスク管理型フルプランといっています。

しかし、このようなソフト対策で大幅な水不足を乗り切ることができるならば、新規の水源開発事業は元々不要であったという話になり、フルプランをつくる意味がなくなっています。

それでも、各指定水系のフルプランの改定作業が行われようとしている理由はフルプランを延命して、国土交通省水資源部の組織を維持することにあります。

水需要の減少時代になってから、フルプランの役目はとっくに終わっているのですから、水源開発促進法とともに各指定水系のフルプランは廃止されるべきです。

【利根川・荒川水系水資源開発計画】リスク管理型へ見直し 水資源開発の促進から水の安定供給に

[ 建設通信新聞2019-07-05 ] https://www.kensetsunews.com/web-kan/341193

国土交通省は、首都圏を流れる利根川・荒川水系の水資源開発基本計画をリスク管理型へ抜本的に見直す。年度内に計画案をまとめる。同計画は全国7水系で定めており、リスク管理型への見直しは吉野川水系に続いて2例目。定量的な供給目標量を設定してダムを整備するなど需要主導型で水資源開発を進めてきたが、国土審議会の2017年5月の答申を踏まえ、危機的な渇水などのリスクに対応する視点を加えて計画を変更し、「水資源開発の促進」から「水の安定供給」へ転換する。

4日に開いた国土審議会水資源開発分科会利根川・荒川部会に見直し方針を示した。利根川・荒川水系を見直した後、他水系でもリスク管理型への変更を進める。水資源開発基本計画は閣議決定案件。 需要主導型で策定した現計画は、発生頻度が比較的高い渇水時を基準に水の安定供給を目指す内容だった。リスク管理型の計画では、危機的な渇水など「発生頻度は低いものの、水供給に影響が大きいリスク」を供給の目標に追加する。定量的な供給目標量は設定しない。目標の達成に必要な対策はハードに加え、ソフトを位置付ける。計画期間はおおむね10カ年に設定し、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを導入。中間年に対策効果などを点検し、必要に応じて計画を見直す。

同計画は、産業と人口の約7割が集中する▽利根川水系▽荒川水系▽豊川水系▽木曽川水系▽淀川水系▽吉野川水系▽筑後川水系--の全国7水系で策定しており、利根川水系と荒川水系は1つの計画として定めている。利根川・荒川水系の現計画は、ハード対策に水資源機構が南摩ダムを建設する思川開発事業や、国土交通省の八ッ場ダム建設事業、霞ヶ浦導水事業などを位置付けている。

大規模災害や危機的な渇水など水供給を巡る新たなリスクの顕在化を踏まえ、国土審議会が17年5月にまとめた「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資源開発基本計画のあり方について」の答申は、水供給のリスクへの対応や水供給の安全度を総合的に確保するための水資源開発基本計画とすることを求め、ハードに関しては既存施設を徹底活用すべきとした。

これに沿って先行してリスク管理型へ見直し、4月に閣議決定した吉野川水系の計画は、ハード対策に早明浦ダム再生事業を新たに盛り込んだ。

西日本豪雨1年 ダムが水が怖い 愛媛・西予、緊急放流で集落浸水 「再発防止策不安」残ったのは数世帯

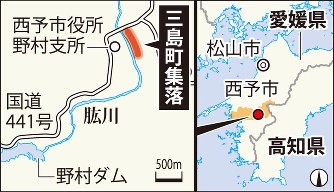

昨夏の西日本豪雨では野村ダムの緊急放流によlり、肱川が氾濫し、西予市野村町地区で5人が亡くなりました。「「天災ではなく人災だ」との思いは被災者から今も消えない。ダムの操作規則が変更されるなど、ハード・ソフト両面で対策が進んだが、不安を拭えずにいる」という被災者の声を伝える記事を掲載します。

西日本豪雨1年 ダムが水が怖い 愛媛・西予、緊急放流で集落浸水 「再発防止策不安」残ったのは数世帯

(毎日新聞大阪夕刊2019年7月8日) https://mainichi.jp/articles/20190708/ddf/007/040/010000c

西日本豪雨でダムの緊急放流後に肱川(ひじかわ)が氾濫し、5人が亡くなった愛媛県西予市野村町地区。「天災ではなく人災だ」との思いは被災者から今も消えない。ダムの操作規則が変更されるなど、ハード・ソフト両面で対策が進んだが、不安を拭えずにいる。【中川祐一】

三島町集落

三島町集落

四国地方が梅雨入りした6月26日。久しぶりに雨が降る中、小玉由紀さん(60)は自宅の前を流れる肱川を見つめていた。「また、どばっと雨が降ったらどうなるんやろう」

昨年7月7日午前6時20分。集落上流にある野村ダムが貯水の限界に達し、国土交通省野村ダム管理所は流入量とほぼ同量を放流する「異常洪水時防災操作」を実施した。川の水位は急上昇して集落はあっという間に濁流にのみこまれ、小玉さんの母ユリ子さん(当時81歳)も亡くなった。

(写真)新たに設置された危機管理型水位計。橋の向こうに三島町の集落がみえる。豪雨以前は川沿いに家が建ち並んでいた=愛媛県西予市野村町地区で2019年6月28日、中川祐一撮影

(写真)新たに設置された危機管理型水位計。橋の向こうに三島町の集落がみえる。豪雨以前は川沿いに家が建ち並んでいた=愛媛県西予市野村町地区で2019年6月28日、中川祐一撮影

国は6月、野村ダムなどについて大雨の初期段階で放流量を増やすなど操作規則を変更。小玉さんの家の前の橋には同月、ダム管理所などがきめ細かく水位を把握するため新型の水位計が設置された。

ただ小玉さんは「電光掲示板などで放流量をもっと簡単に分かるようにしてほしい」と話す。どれだけ川の様子に気を配っていても、大規模放流があれば一気に水位は高くなる。それが西日本豪雨から得た最大の教訓だ。

小玉さんの家がある三島町集落ではすべての家が浸水被害を受けた。国の「防災集団移転促進事業」を使い全住民が高台などへまとまって移ることも検討されたが、反対意見もあって立ち消えになった。

集落に残ると決めているのは数世帯にとどまる。仕事場のある別の町に妻と引っ越すことを考えている建築業の男性(67)は「ダムがあるから安心と思って家を建てたが、もう水が怖い。住民説明会に行ってもダム管理所は言い訳ばかり。聞いてもしょうがない」と胸の内を明かす。

多くの人が今も仮設住宅で暮らしているため、集落には更地や空き家が目立つ。「以前は夏の夕方になると、風が通る橋に自然と人が集まってみんなで涼んだ。ずっと続くと思ったのに……」。小玉さんがさみしそうに言った。

(写真)更地が目立つようになった三島町集落を歩く小玉由紀さん=愛媛県西予市野村町地区で2019年7月8日午前9時53分、中川祐一撮影

収用明渡裁決取消しを求める法的対抗措置 その1

カテゴリー:

7月2日、収用明渡裁決取消しを求める審査請求を113名連名で投函

6月3日指定配達郵便で届けられた「裁決書」には、「この裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内(=後日「7月3日までに投函」であることを確認)に国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。」と記載されていました。

私たちは石木ダム事業認定取消しを求める審査請求を2013年10月7日に提出していますが、6年近く経過した今日現在、裁定が出されていません。その間に、起業者は反対派地権者4件の農地を収用し、更に残地すべての地権者に対して「長崎県収用委員会が裁決した石木ダム建設事業工事にかかる土地収用事件について、裁決による補償金を支払います。支払いは振り込みにより行うので、振込口座を2019年6月19日めでにお知らせください」「返送なき場合は、供託手続きをとります」とした依頼文を送付しています。これでは「石木ダム事業認定取消しを求める審査請求」への裁定が来る前に、事業認定認定を根拠にした「土地等の権利収用手続き」が2019年9月19日を以って、終わってしまいます。

行政不服審査法の趣旨はその第1条として下記のように記されています。

======================

(この法律の趣旨)

第一条この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

=======================

この法律は「国民の権利利益の救済を図る」「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているのです。

そうであるならば、私たちはこの制度を利用することでこの法律の目的が果たされるようにしていく必要があります。このような意識実践も兼ねて、2019年5月21日付の「収用明渡裁決取消しを求める審査請求」を反対派地権者連名で提出することにしました。

土地収用法では審査請求期限を30日としていますが、この法律では「(審査請求期間)第十四条 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内・・・・」としています。何故、土地収用法では30日となっているのか裁決者である長崎県収用委員会事務局に尋ねました。「裁決書で収用期限と明渡期限を明示している関係で、事業が円滑に進むように30日としている」を趣旨とした回答でした。要するに、①事業が円滑に進むこと、②審査請求を出しにくくすること、⓷作成期間を短くすることで、きめ細かい立証を不可能にすること、④「裁決を取消さねばならないと判断するに値する立証はなかった」という裁定を書き易くすること が狙いのようです。事業の円滑な推進を第一義とし、行政不服審査法の趣旨に則ることを拒否しているのです。。

今回は、①この収用明渡裁決によって生活の場を失ってしまう人が13世帯約60人にも及ぶ極めて重大な事件であること、②共有地権者は全国合計で227名と多数なおかつ分散していること、⓷一人一人が審査請求をするのは到底無理であること、④よって、連名での審査請求を考えていること、⑤以上の条件下では30日以内に完成版を提出することは到底無理であること、などを審査庁事務担当(土地収用管理室)に説明し、「この法律の趣旨」に沿った善処を促しました。

その結果、①提出期限は土地収用法条文通り30日以内=7月3日投函、②その際に提出する審査請求書は、目次等で全容が分かるようにしておく、⓷提出後の審査請求書の内容修正・補足は可、④連名提出者名簿の事後修正・補足は不可。ということになりました。

上記合意に基づいて、2019年7月3日付とした審査請求書類一式を土地収用管理室宛に投函しました。提出した書類一式を下に掲載します。

個人情報である連名提出者名簿以外には当該書類にリンクを付けましたので参照願います。

2019年7月3日付とした、商用明渡裁決の取消を求める、審査請求書類一式

- 収用明渡裁決の取り消しを求める審査請求書 20190702提出版

- 収用明渡裁決取消を求める審査請求 連名提出者名簿 事業地居住地権者とその関係者分 24名

- 収用明渡裁決取消を求める審査請求 連名提出者名簿 共有地権者分 89名

- 資料*1 091013石木ダムの事業認定について 知事発言

- 資料*2 091013石木ダムの事業認定について 市長発言

- 資料*3 石木ダム・覚書 県

- 資料*4石木ダム・覚書 町

*審査請求書提出版の補足を早急に作成して、土地収用管理室に送付することになっています。