水源連の最新ニュース

なるほドリ 大戸川ダム建設されるの? 滋賀県より重い費用負担、2府の同調が鍵

三日月大造滋賀県知事が建設を容認した大戸川(だいどがわ)ダムについての解説記事を掲載します。

大戸川ダムの現事業費1080億円の国負担を除く324億円の負担内訳は、大阪府186億円余り、京都府128億円余り、滋賀県8億円余りですから、大阪府と京都府がノーを言い続けることを期待します。

なるほドリ 大戸川ダム建設されるの?/滋賀

(毎日新聞滋賀版2019年5月15日)https://mainichi.jp/articles/20190515/ddl/k25/070/498000c

滋賀県治水の効果認め、知事方向転換 県より重い費用負担、2府の同調が鍵

なるほドリ 三日月大造知事が凍結中の大戸川(だいどがわ)ダム(大津市)の建設を容認する方針を表明したって記事で読んだよ。

記者 4月16日の記者会見で三日月知事が建設を容認し、計画の凍結解除を求める方針を表明しました。大戸川ダムは国が建設を計画し、1968年に予備計画調査に着手しましたが、2008年に国土交通省近畿地方整備局の諮問機関「淀川水系流域委員会」が「効果が限定的」として建設見直しを提言。同年、当時の嘉田由紀子知事が京都、大阪、三重各府県知事とともに「施策の優先順位が低い」として建設の凍結を求める共同見解を発表し、国は09年に事業凍結を決めていました。

しかし、近畿地整は16年、治水対策としてダム建設が有利とする評価案を公表。滋賀県も知事合意から10年が経過し、下流の河川整備が進み、全国で豪雨が相次いでいることを踏まえ、昨年、専門家を交えた独自の勉強会を設置しました。3回開かれた勉強会が今年3月、ダムの治水効果を認める報告をまとめたことを引き合いに、三日月知事は「一定の治水効果があることが分かった」と方針転換の理由を説明しました。

Q 表明はどう受け止められているのかな?

A 三日月知事を後継として引退した嘉田前知事は会見を開き、「ダムに一定の治水効果があることは、以前から分かっている。ダムは副作用もたくさんあり、必要性は費用や環境への影響、維持管理のあり方などを含めて総合的に判断すべきだ」と、疑問を呈しました。17年に県議会で知事合意の撤回を求める決議を賛成多数で可決させた最大会派の自民党や、地元住民らでつくる大戸川ダム対策協議会は歓迎しています。

Q これから建設が進むの?

A これからの焦点は京都、大阪両府が県に同調するかですが、両府とも慎重な姿勢です。政治情勢は建設反対で一枚岩となった08年当時とは異なりますが、ダム建設には重い費用負担があるからです。1000億円以上の本体工事費の3割を県と両府が負担することになっていますが、下流にダムの恩恵が及ぶという考えから、両府の負担は県より重くなります。三日月知事の表明を受け、大阪府の吉村洋文知事は独自の検証委員会を発足させることを表明しました。三日月知事は関係府県に県の立場を説明する方針です。<回答・成松秋穂(大津支局)>

河川の3分の2、ダムなど人工物で分断 生態系に深刻な影響

カテゴリー:

世界最長級の河川のほぼ3分の2がダム、貯水池など人工建造物によって分断されているという研究結果が発表されました。その記事を掲載します。

河川の3分の2、ダムなど人工物で分断 生態系に深刻な影響

(AFPBB News 2019/5/9(木) 15:08配信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190509-00000025-jij_afp-sctch&p=1

(写真)コンゴ川に造られたダム(2013年12月16日撮影、資料写真)。【翻訳編集】 AFPBB News

(写真)コンゴ川に造られたダム(2013年12月16日撮影、資料写真)。【翻訳編集】 AFPBB News

【AFP=時事】世界最長級の河川のほぼ3分の2がダム、貯水池など人工建造物によって分断されているとの研究結果が8日、発表された。これにより、地球上で最も重要な生態系の一部に深刻な被害が生じているという。

国際研究チームは、最新の衛星データとモデル化ソフトウエアを用いて1200万キロに及ぶ世界の河川の連結性を調べ、河川に対する人的影響を世界で初めて評価した。

その結果、全長1000キロを超える91本の河川のうち、水源から海まで直接的な連結性を保っているものは21本しかないことが明らかになった。

さらに、最長級河川242本のうち自由な流れが保持されているのは、全体の3分の1をわずかに上回る37%にとどまった。このことが生物多様性に計り知れない影響を与えていると、専門家らは指摘している。

8日の英科学誌ネイチャー(Nature)に掲載された論文の筆頭執筆者で、カナダ・マギル大学(McGill University)地理学部のガンサー・グリル(Gunther Grill)氏は「世界の河川は、陸地、地下水、大気などと極めて重要なつながりを持つ複雑なネットワークを形成している」と話す。

「自由に流れる河川は、人間にとっても環境にとっても同様に重要だが、世界的な経済発展により、ますます希少となっている」

自由な流れを保持している河川の大半は、北極圏、アマゾン川(Amazon River)やコンゴ川(Congo River)の流域などの遠隔地に限られていることも明らかになっている。

今回の研究は、人的活動が河川にいかに多大な影響を与えているかという詳細を浮き彫りにした。

現在、世界に存在する280万基のダムのうち、河川を分断している高さ15メートル以上の大型ダムは全部で6万基に達すると推定されている。

河川を分断し、せき止めると、農業によって失われる栄養物を補うために必要不可欠な流れが途絶される他、河川でライフサイクルを完結させる生物の総個体数が減少する。

■水力発電は環境に影響が少ない?

さらにダムは、堆積物の流れを減少させる。河川を流れる堆積物は河川デルタを形成し、何百万もの人を海面上昇から保護する役目を果たしている。

現在、自由に流れる河川のうち海までつながっているものは4分の1以下にとどまっており、河口に必要不可欠な栄養物が不足する事態が起こっている。

動物性タンパク質のほぼすべてを河川魚類によって摂取している人は1億6000万人近くに上るが、ダムはすでにこれら魚類の大幅な減少を引き起こしていると、研究チームは警告する。

今回の研究ではさらに、計画段階または建設中の水力発電プロジェクト3700件以上を特定した。この中には、流域の住民にとって不可欠な生活手段を提供している河川を対象としたプロジェクトも含まれている。

水力発電は排出物質という観点において、石油や天然ガス、石炭などに比べて非常にクリーンだと言えるが、ダムや貯水池などを含む巨大発電プロジェクトは予期せぬ悪影響をもたらす可能性があると、研究チームは強調する。

マギル大のベルンハルト・レーナー(Bernhard Lehner)教授は、AFPの取材に「化石燃料を回避することでプラスの効果があることはよく言われているが、水力発電はそれよりも複雑な影響を環境に及ぼしていることは間違いない」と語った。

さらにレーナー氏は、水力発電は果たすべき必然的役割があるが「世界の国々は河川と河川に依存する共同体や都市、生物多様性に対する有害な影響がより少ない太陽光や風力などの持続可能な選択肢に重点を置くべきだ」と述べた。

【翻訳編集】 AFPBB News

東京五輪へ水がめ渇水防げ 関東地方整備局が貯水2割増へ素案

東京五輪に備えて関東地方整備局が2020年の渇水対策を検討しています。

関東地方整備局の検討内容は「東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた水の安定供給のための行動計画素案」(2019年3月27日)

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000742955.pdf をご覧ください。

この渇水対策について上毛新聞の記事を掲載します。

2020年は関東地方の七つのダムで夏期に治水容量の一部を空にせずに利水容量として確保するなどして、貯水を2割増やすというものです。

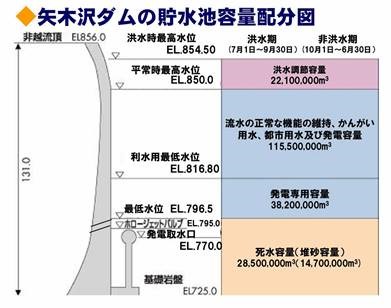

この記事の中で、矢木沢ダムの発電専用容量の話が出ています。参考のため、矢木沢ダムの貯水容量配分図を下記に示します。

矢木沢ダムは利水用最低水位の下に、発電専用容量が3820万㎥もあります。

たまに起きる利根川渇水ではこの矢木沢ダムがニュースや記事で取り上げられ、もうすぐ空になりそうだという印象を与える写真が紹介されますが、実際にはこの発電専用容量3820万㎥が手つかずに残っていることがほとんど報じられません。

さらに、付言すれば、矢木沢ダムの底にある死水容量2850万㎥です。堆砂容量は1470万㎥ですから、1380万㎥も余分に確保されています。

古いダムはこのような容量配分になっていることがあります。

利根川上流ダム群(5ダム) 定期報告書の概要(平成26年12月26日) http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000620438.pdf を見ると、

利根川上流ダムの中で藤原ダム、相俣ダムも死水容量-堆砂容量がそれぞれ、1660万㎥-802万㎥=858万㎥、500万㎥-255万㎥=245万㎥あります。

矢木沢ダムと合わせると、3ダムで2483万㎥です。

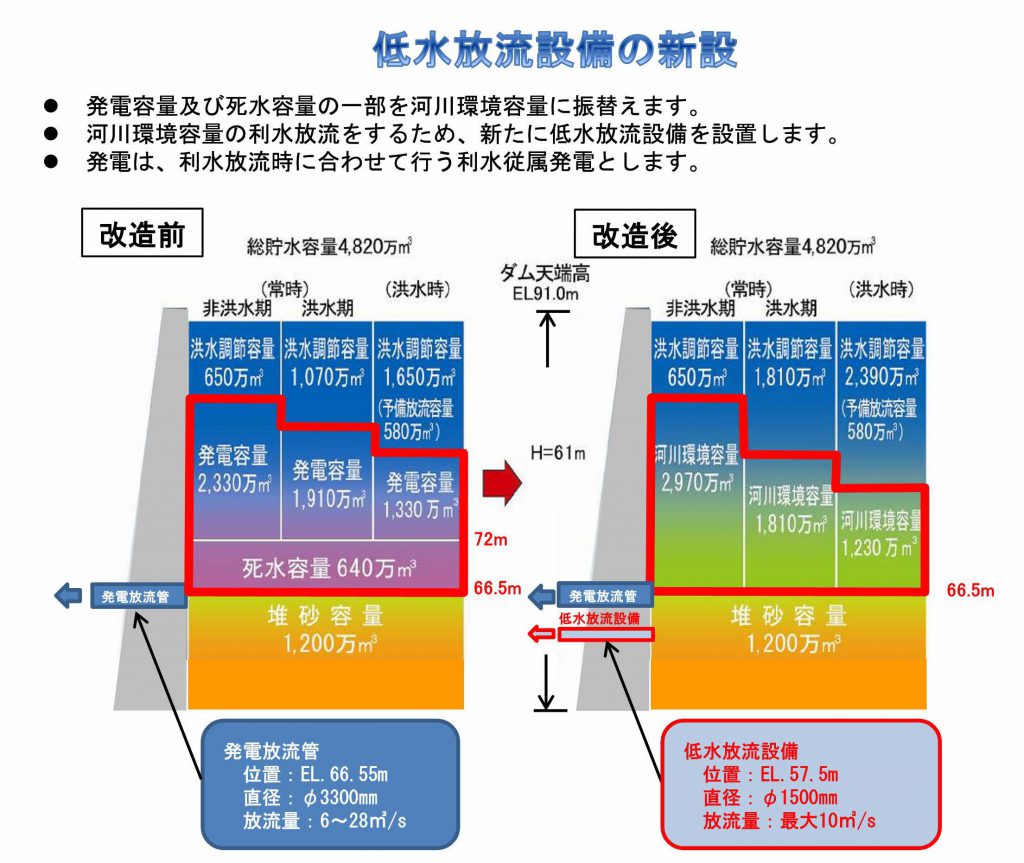

この「死水容量-堆砂容量」は利水放流管を堆砂容量のすぐ上に設置すれば、有効利用することができます。

今年3月に完了した鹿野川ダム改造事業では、鹿野川ダムにトンネル洪水吐きを設置するとともに、低水放流設備を設置して、死水容量-堆砂容量をゼロにしました。

鹿野川ダム改造事業(http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/parts/kanogawa-jigyou.pdf の10ページ)

このように利根川上流ダムには矢木沢ダムの発電専用容量3820万㎥のほかに低水放流設備を設置すれば利用可能な「死水容量-堆砂容量」が矢木沢ダム、藤原ダム、相俣ダムで合計2483万㎥あります。合わせると、6303万㎥になります。

このように利根川上流ダムには矢木沢ダムの発電専用容量3820万㎥のほかに低水放流設備を設置すれば利用可能な「死水容量-堆砂容量」が矢木沢ダム、藤原ダム、相俣ダムで合計2483万㎥あります。合わせると、6303万㎥になります。

来年3月完成予定の八ッ場ダムの夏期利水容量は2500万㎥ですから、その2.5倍にもなります。

既設の利根川上流ダムに隠し財産というべき大量の水が確保されているのですから、八ッ場ダムをつくることよりもそれを有効に使うことを考えるべきです。

東京五輪へ水がめ渇水防げ 関東地方整備局が貯水2割増へ素案

(写真)上毛新聞社 関東地方整備局による渇水対策が実施される下久保ダムの神流湖

(写真)上毛新聞社 関東地方整備局による渇水対策が実施される下久保ダムの神流湖

2020年夏に開催される東京五輪・パラリンピックに向け、国土交通省関東地方整備局は、水資源を効果的に活用し、渇水時でも水を安定供給するための行動計画の素案をまとめた。海外からの来訪者の増加などにより、都市部の水需要が高まると想定。県内のダムでは平常時より多く貯水したり発電用の貯水を回したりして、平年と比べ最大で約2割多い水量の確保を目指す。首都圏の「水がめ」となる群馬県での渇水対策を軸に、真夏の五輪開催へ万全の体制を整える。

素案によると、渇水に対応するため、平常時は洪水に備えて空き容量を確保するダムに、支障をきたさない範囲で水をためる。関東地方の七つのダムで実施予定で、県内では利根川水系の薗原、下久保、草木の3ダムが対象。

この他にも、矢木沢ダムでは断水など深刻な被害が生じる恐れがある場合、本来は発電専用にためられている水を水道水などに活用できるよう東京電力に要請。

薗原ダムでは施設維持のための工事を五輪前に予定していたが、工事の前後で水位を下げる必要が生じるため、五輪後にずらして水量を確保する。

その日を前に 八ッ場ダム水没地区住民の今/2、3、4

八ッ場ダムの水没地区住民の今を追った連載記事の第2回、第3回、第4回を掲載します。

第2回は川原湯温泉の旅館で老舗中の老舗の「山木館」の経営者、樋田洋二さん、

第3回は川原湯温泉の老舗旅館「山木館」の養子になった樋田隼人さん、

第4回は10キロほど下流の中之条町に移転し、国道沿いにカフェ「ビスケット」を開いた竹田朋子さんと、朋子さんの父、博栄(ひろえ)さんです。

この第4回でおわりですが、この連載は水没地区住民の現状と心情がよくわかる、心に残る記事でした。

その日を前に

八ッ場ダム水没地区住民の今/2 老舗旅館「山木館」樋田洋二さん まちの維持も困難 /群馬

(毎日新聞群馬版2019年4月27日)https://mainichi.jp/articles/20190427/ddl/k10/040/056000c

温泉街の宿 代替地で営業5軒のみ

長野原町の川原湯温泉は今から800年前、源頼朝が発見したと伝えられている。最盛期には民宿を含め20軒弱の宿が建ち並び、行楽シーズンになると町は一晩で700~800人ほどの宿泊客であふれた。八ッ場ダムで水没するのに伴い造られた代替地で営業中の旅館は5軒しかない。

「後継ぎがいなくて廃業した宿もたくさんあるんだよ」。川原湯温泉の旅館で老舗中の老舗の「山木館」の14代目、樋田洋二さん(72)は、2013年に新築した宿のストーブにまきをくべながら、ぽつりぽつりと川原湯温泉の今を話し始めた。

◇ ◇

山木館は江戸時代開業とされる。民主党政権下で止まった八ッ場ダム建設の再開決定直前の11年11月に、先陣を切って代替地で新しい旅館の棟上げ式を行った。「待っていたらいつ再建できるか分からなかった」。だが後に続く旅館は少なかった。想定外だった。「10軒ぐらいは再建すると思っていたけれども……。それぞれに家庭の事情があるから仕方がないのだが」

樋田さんは川原湯温泉が今後も温泉地として生き残っていくためには、ダムを観光資源にすることが必要だと思っている。移転前は旅館の組合などで、温泉街のあり方について宿の経営者同士が話し合う機会もあった。だが、今は「どの宿も再建したばかりで自分たちのことで精いっぱい」。宿同士が協力して温泉街を盛り上げていこうという雰囲気はあまりない。

樋田さん自身、5年前に脳梗塞(こうそく)を患って以来、「体力的にも精神的にも落ち込んでいる」状態が続く。「もう少し元気ならもっと勉強して、『自分でどうにかしなきゃ』と思っていた」が、病気になり、これで「引き際」と思うようになった。「宿の再建まではやったから、この後は若い世代が責任を持って観光を頑張ってもらいたい」

◇ ◇

だが、今、まちを維持するのも難しい状況に陥っている。川原湯地区で移転代替地に移った住民は3分の1程度。代替地の造成が遅れた影響で、まるで「歯が抜けるよう」に、家が一つ、また一つと減っていき、「気がついたら、まちからほとんどの建物がなくなっていた」。人口の減少は、残る選択をした人たちの暮らしを直撃している。草刈りなど地域の作業の人手が足りない。川原湯伝統の湯かけ祭りの運営も、地元の住民が1人何役も掛け持ちしてやっている。かつては定員いっぱいで、空きを待たなければ入団できなかった消防団も、ダム湖の対岸の川原畑地区の住人と共同で運営することでようやく維持している。

「人が減り“まち”を存続するのが難しくなっている」。そう語る樋田さんの顔には苦労の色がにじむ。【西銘研志郎】=つづく

その日を前に

八ッ場ダム水没地区住民の今/3 「山木館」15代目・樋田勇人さん 「担い手」呼び再起を /群馬

(毎日新聞群馬版2019年4月29日)https://mainichi.jp/articles/20190429/ddl/k10/040/031000c

町の知名度アップ 来年までが勝負

「15代目です」。胸に付けたネームプレートには、手書きで、名前とともにプロフィル代わりのメッセージが添えられている。樋田勇人さん(24)は4年前、川原湯温泉の中でおよそ360年の歴史を持つ老舗旅館「山木館」の跡取りになるため養子に入った。

父方の祖母の実家が山木館だった。昔から親戚で用事があれば、みんなで集まる場所は山木館と決まっていた。

14代目の樋田洋二さん(72)、文子さん(70)夫婦には子がいなかった。高校生のころから、文子さんから「後継ぎがいないから社長にならない?」と声をかけられていた。

当時は「社長かあ」とぼんやりと自分の将来を思い浮かべていたぐらいだったが、大学生になり経営学を専攻し、商売のおもしろさに目覚めた。

何より山木館に存続の危機が迫っていた。「大好きな山木館がなくなるのは嫌だった」と大学3年生のころ、養子の話を受け入れた。大学を卒業すると同時に働き始め、常連客と接するうちに、みな自分と同じ思いを持っているのだと知った。

◇ ◇

勇人さんは今、地元や長野原町役場の職員らと八ッ場ダムを生かした地域活性化を目指す「チームやんば」の一員として活動している。国土交通省の認定を受け、ダムのガイドである「コンシェルジュ」として、訪れる観光客にダムを案内している。

国交省が企画した「八ッ場ダムファン倶楽部(くらぶ)」の会員を集め、川原湯の高齢者にダム完成までの経緯や建設反対運動の歴史、かつての川原湯の暮らしなどを語ってもらうツアーの運営にも関わるなど精力的に動いている。

◇ ◇

「でも楽観はできない」。勇人さんは表情を引き締める。新たに住民を呼び込むのは簡単ではない。

今、目指しているのは「関係人口」を増やすことだ。

関係人口とは、移住した「定住人口」でも、観光に来た「交流人口」でもなく、さまざまな分野で、その地域に関わる人々のことを指す。実際に暮らしていなくても、地域の担い手として貢献できる存在という意味だ。

勇人さんは「過疎や高齢化で減る地域の担い手を、地元以外に住む人から集められるようにしたい」と語る。

そのためには、川原湯温泉や八ッ場ダムを含めた長野原町全体の魅力と知名度を高めなければならない。

建設工事を巡り世間の耳目を集めた八ッ場ダムだが、「完成してしまえば、注目される機会もなくなってしまう」とも思っている。

「今やらなきゃこの町は忘れ去られてしまう。来年までにこの町の命運が決まってしまうくらいで考えている」【西銘研志郎】=つづく

その日を前に

八ッ場ダム水没地区住民の今/4止 中之条・カフェ店主 竹田朋子さん 離れても、心は故郷に /群馬

(毎日新聞群馬版 2019年5月1日)https://mainichi.jp/articles/20190501/ddl/k10/040/025000c

代替地整備進まず移住

八ッ場ダムの建設地から10キロほど離れた中之条町の国道沿いにあるカフェ「ビスケット」は、手作りのケーキとおいしいコーヒーが楽しめるとインターネットの口コミサイトで評判の店だ。店内には重厚感のある木製のテーブルや椅子が並ぶ。その椅子に彫られた「川原湯館」という文字に気づく客は多くはない。

店を営む竹田朋子さん(64)の実家は、八ッ場ダムの底に沈んでしまう川原湯温泉の旅館「川原湯館」だった。終戦直後、「傷ついた人たちを温泉で癒やしたい」と朋子さんの祖父が湯治目的で社団法人をつくり、それを引き継ぐ形で、朋子さんの両親が1958年に旅館を開業した。

“3代目”にあたる朋子さんはお菓子作りが得意だったこともあり、旅館をたたみ、代替地で喫茶店を開く夢を持っていた。だが、いつまでたっても代替地の整備が進まない。「蛇の生殺し状態だった」。先が見通せない生活に疲れ果て、2006年、故郷を離れ、中之条に移り住んだ。家族の中で移住することに反対はなかった。同時期、周りの住民も一人、また一人地元から出て行った。

◇ ◇

「『早く移転してよかった』とみんな言っていたよ」。かつてダム建設の反対期成同盟の委員長を務めた朋子さんの父、博栄(ひろえ)さん(89)は町を出た頃のことを振り返る。その頃、八ッ場から移転した人たち同士で「八ッ場会」というサークルを作り、一緒に何度か旅に行ったことがある。新しい町での暮らしや愚痴を言い合ったが、一致したのは「早く移転してよかった」ということだった。

だが、ふるさとを離れた人たちの中には複雑な思いを抱えている人も少なくない。心の中にあるのは地元に残ることを決めた人たちの暮らしだった。

09年の政権交代で突然降ってわいたダム工事中止宣言。残る選択をした住民たちは、これまで以上に先が見えない不安にさらされた。そんなかつての隣人たちを、博栄さんは「みじめな思いをしただろう」とおもんぱかる。

◇ ◇

朋子さんは、ある時、知人から冗談まじりに「いい所に逃げてこられてよかったね」と言われたことが今も忘れられない。本人に悪気がないのは分かっている。でも、「逃げた」という言葉が胸に深く刺さった。大好きな故郷。逃げたわけではないのに……。

それでも、川原湯を離れる時、親しい近所の人からかけられた言葉に支えられてきた。「これでよかったんだと思いなさいよ」。その人は今、代替地で暮らしている。新天地でも「これでよかったんだ」と呪文のように唱え続けて生きてきた。

ふるさとを離れて10年以上がたった。自分たちの暮らしはようやく落ち着いてきた。しかし、再建途中の旅館があるなど、川原湯の現状を思うと、心が落ち着かない。「新しい川原湯が完成した時に、やっと自分たちも落ち着けるんだと思う。どこに行ったとしても出て行った人はみんな川原湯が気になるから」。離れてもなお、心は故郷を思い続けている。【西銘研志郎】=おわり

住民運動 国動かした二つの民意 細川内ダム中止/吉野川第十堰投票 「報道の力」も弾み /徳島

1990年代後半から2000年代前半はダム・堰の反対運動が大きく広がり、いくつかのダム・堰が中止になりました。徳島県では細川内ダム(旧木頭村(現那賀町))が中止、吉野川第十堰(徳島市)の可動堰化計画が実質中止になりました。

その当時を振り返った記事を掲載します。

住民運動 国動かした二つの民意 細川内ダム中止/吉野川第十堰投票 「報道の力」も弾み /徳島

(毎日新聞徳島版2019年4月26日)https://mainichi.jp/articles/20190426/ddl/k36/040/475000c

(写真)投票率が50%を越え住民投票成立が確実となり、喜ぶ「第十堰住民投票の会」のメンバー。代表世話人の姫野雅義さん(中央)と住友達也さん(右)=徳島市昭和町で2000年1月23日、小関勉撮影

(写真)投票率が50%を越え住民投票成立が確実となり、喜ぶ「第十堰住民投票の会」のメンバー。代表世話人の姫野雅義さん(中央)と住友達也さん(右)=徳島市昭和町で2000年1月23日、小関勉撮影

5月1日に新元号「令和」となり、平成が幕を閉じる。平成に県内で起こった、旧木頭村(現那賀町)の細川内ダム建設中止運動と、吉野川第十堰(徳島市)の可動堰化計画を巡る住民投票は、いずれも民意が国を動かし、全国から注目を集めた。運動を成功に導くために大切にされていた思いを探る。【岩本桜】

徳島市中心部から車で約2時間半。さらに那賀町役場木頭支所から2キロほど西に車を走らせると、細川内ダムの建設予定地に着いた。見渡すと木頭杉に囲まれた民家や畑が並び、中央を流れる那賀川は透き通ったままだ。

(写真)細川内ダム建設に伴い設置された相談所について抗議する藤田恵木頭村村長(当時)=徳島県那賀町役場木頭支所提供

(写真)細川内ダム建設に伴い設置された相談所について抗議する藤田恵木頭村村長(当時)=徳島県那賀町役場木頭支所提供

1971年、国によるダム建設計画が公になると、村は「環境破壊と過疎化に拍車がかかる」と反対運動を約30年続けた。2000年に国から中止が発表され、動き出したら止まらないといわれる国の公共事業を小さな村が中止に追い込んだとして、大きな話題となった。村長として運動の中心にいた藤田恵さん(79)は「運動のやり方次第で、小さな村でも国の方針を変えることができると実証できた」と振り返る。

(写真)建設中止になった細川内ダムの建設予定地=徳島県那賀町で2018年12月8日、本社機「希望」から加古信志撮影

(写真)建設中止になった細川内ダムの建設予定地=徳島県那賀町で2018年12月8日、本社機「希望」から加古信志撮影

1993年、「村に残された清流を子孫に残す義務がある」と使命感を抱く藤田さんが村長に当選すると、反対運動は激しさを増した。「報道の力」も運動の背中を押したという。報道機関に情報発信することでダム問題が全国的に広く知れ渡り、藤田さんも「報道で多くの国会議員などが問題視するきっかけになり、反対運動に弾みがついた」と実感する。2000年には、旧四国地方建設局が中止はやむを得ないとの方針を示し、その後正式に建設計画の中止を発表した。

反対運動に関わった那賀町議の大澤夫左二さん(83)は「藤田さんという意志のぶれない首長を迎え入れたことが大きな勝因だった」と断言。藤田さんや村民が一貫して反対姿勢を貫き、報道や政治家を巻き込んでダム問題を幅広く周知させたことが、計画中止の要因となった。

一人一人の意思

(写真)吉野川第十堰=徳島市で2018年10月28日、本社ヘリから小松雄介撮影

(写真)吉野川第十堰=徳島市で2018年10月28日、本社ヘリから小松雄介撮影

「運動を終えて、吉野川には『可動堰反対』という民意のモニュメントが建った。これは簡単には動かせない」。「第十堰住民投票の会」で事務局長を務めた移動店舗業、Tサポートの村上稔社長(52)は感慨深げだった。1991年、旧建設省(現国交省)より吉野川の第十堰を取り壊し、新たに可動堰を建設する計画が持ち上がると、可動堰建設の賛否を問う住民投票を実現させるため、姫野雅義さん(享年63歳)を中心に住民運動が起こった。

シンポジウムや集会などを通して「あなたはどう思いますか」と住民一人一人に問いかけ、投票で決めようと訴えた。同会の代表世話人だった、移動スーパーを運営するとくし丸社長の住友達也さん(61)は「可動堰の反対運動ではなく、賛成でも反対でも良いので投票で決めることに徹底的にこだわった」と強調する。「投票率50%以上」が住民投票の成立要件で、計画推進派は投票のボイコットをアピールした。「住民が自ら考え、意思表示をしよう」。住友さんが、運動を通して伝え続けた思いだ。

2000年に徳島市で住民投票が行われ、投票率は54・995%。うち反対票が約90%と圧倒的多数を占めた。結果を受けて国は建設中止へかじを切った。村上さんは「問題について住民が熟知した上で投票を行えた」と振り返り「国や権力による一方的な押しつけに対して、民意が勝利した。民主主義のテキストになる」と力強く話した。