事務局からのお知らせ

参議院議員選挙に向けて、8政党へのダム問題に関するアンケート調査報告

カテゴリー:

参議院議員選挙に向けた8政党へのアンケート調査

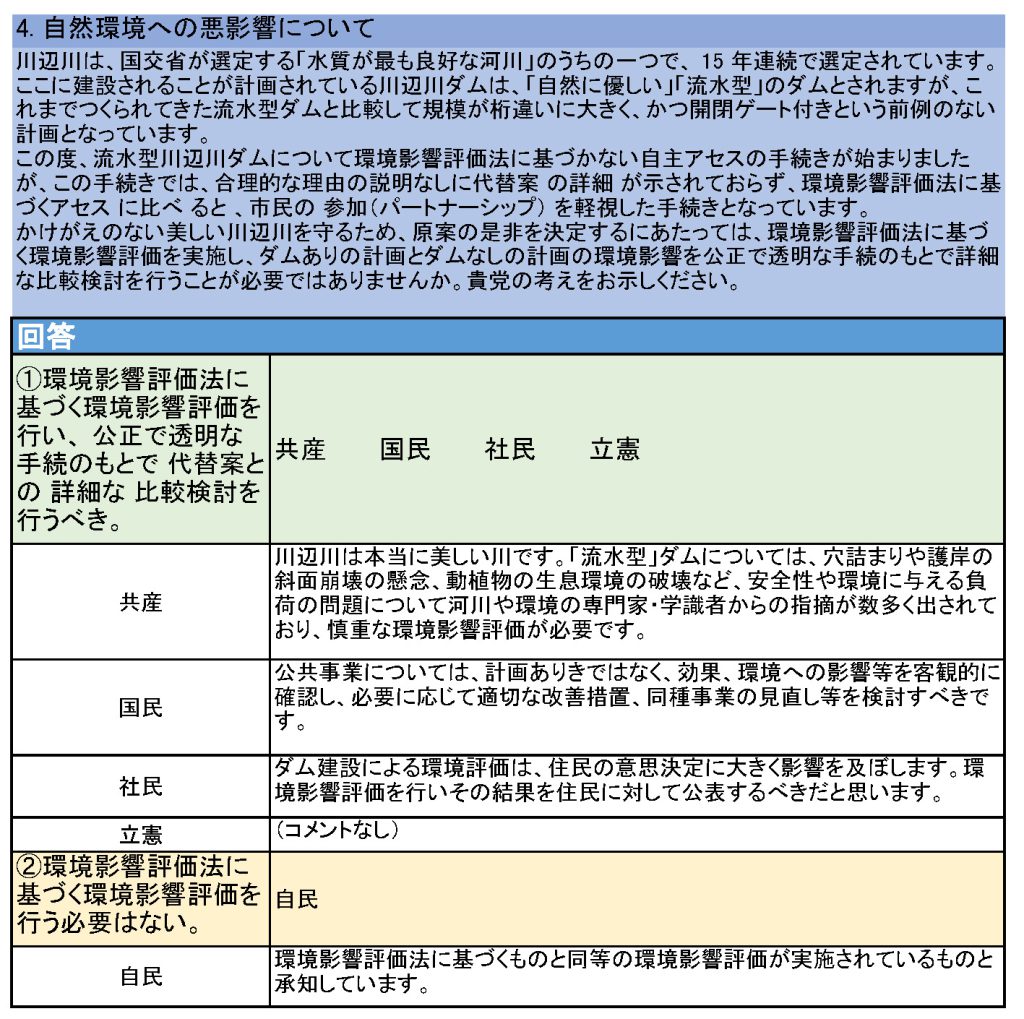

ダムは、水道用水の確保・水害の防止・土砂災害の防止等の目的のため、高度経済成長以後、巨費を投じて建設されてきました。現在、日本の河川には約2500基のダムが存在します(砂防ダムを除く)。2010年度以降に行われたいわゆるダム検証では、対象とされた84ダム計画のうち、「無駄なダム」と指摘されていた問題ダム事業のほとんどが継続となりました。検証により、中止になったダムはほんの少しありましたが、それらの中止ダムは事業者の都合、もしくは反対運動の高まり等により、中止の方向が出ていたものでした。

近年、ダムをめぐる社会状況は大きく変化しています。人口減少、水需要の長期的減少傾向、気候危機による水災害の大規模化・広域化で、新規のダム事業に巨費を投じ続けることは持続可能な社会の実現に逆行する状況となりました。欧米では、河川環境の回復や財政負担の軽減のため、ダムが撤去される時代となっています。一方、日本の河川から撤去されたのは熊本県の荒瀬ダムのみです。

これからの日本において、ダムに関する政策をどのように転換するか・しないかは、日本社会のあり方、日本で暮らす私たちが受ける「国民の生命、財産を守る行政」のあり方を決定するものです。

7月10日投開票日とされた参議院議員選挙に候補者を擁立する各政党に対して、ダムに関する政策を伺い、同選挙での投票の判断材料とさせていただくことを目的に、 共産党・ 国民民主党・ 公明党・自由民主党・ 社民党 ・日本維新の会 ・立憲民主党・ れいわ新撰組の8政党へダムに関する政策を伺うアンケート調査を行いました。6月24日を回答期限と設定させていただきました。

2022参院選 政党アンケートお願い 提出版 PDF 743kb

2022年6月29日現在の回答集約結果を掲載します。皆様の投票行動の参考にご活用ください。未着分については、到着次第、集約結果に反映させて掲載いたします。

2022_参議院選政党アンケート回答集約_20220629-2 PDF 135kb

2022_参議院選政党アンケート回答集約_20220629 以下図表版

全国のダムの堆砂データ(2020年度末)

カテゴリー:

国土交通省が保管する「全国のダム堆砂状況〔2020年度末)のデータ」を入手しました。

全国のダム堆砂状況について(2020年度末時点) をご覧ください。

全国の1,212基のダムの堆砂データです。

国のダム、都道府県のダム、市町村のダム、電力会社等民間ダムの堆砂データが網羅されています。

このデータの入手には阿部知子衆議院議員事務所のご協力をいただきました。

この堆砂データを見ると、堆砂が凄まじく進んでいるダムが少なからずあることがわかります。

例えば、日本軽金属の雨畑ダム(山梨県・富士川支流の雨畑川、1967年竣工)です。

雨畑ダムは総貯水容量1365万㎥、堆砂容量600万㎥に対して、2020年度末の堆砂量が1267万㎥に達しており、ダムの貯水池全体が土砂でほぼ埋まっています。

また、二風谷ダム(北海道・沙流川、1997年度竣工、国土交通省)は総貯水容量3150万㎥、堆砂容量1430万㎥に対して、2020年度末の堆砂量がすでに1280万㎥になっています。

佐久間ダム(愛知県・天竜川、1956年度竣工、電源開発)は総貯水容量32685万㎥、堆砂容量6621㎥に対して、2020年度末の堆砂量が14016万㎥にもなっています。

佐久間ダムは堆積土砂を排出するための天竜川ダム再編事業が20年前に計画されましたがhttps://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/dam/saihen/

2016年10月の新聞記事 https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/dam/saihen/pdf/20161024-1_2.pdf

を見ると、事業が難航しているようです。

身近なダムの堆砂状況を本データでチェックしていただければと思います。

水害訴訟(鬼怒川、小田川(真備町)、野村ダム)2022年6月19日現在の状況

カテゴリー:

水害の行政責任を問う裁判が各地で進められています。その情報をまとめて掲載します。

○ 鬼怒川水害訴訟(茨城県)

2015年9月の関東・東北豪雨では鬼怒川下流部で堤防が決壊し、無堤地区で大規模な溢水があって、その氾濫が茨城県常総市の鬼怒川左岸側のほぼ全域におよび、凄まじい被害をもたらしました。

堤防決壊箇所も大規模溢水箇所もその危険性が極めて高いことを国土交通省は認識していながら、放置してきており、国土交通省の責任はきわめて重大です。そこで、国家賠償法により、被災者22世帯の方が国に対して損害賠償を求める裁判を2018年に起こしました。今年2月に結審し、7月22日に判決日を迎えることになりました。

当初から本裁判に関わってきたものの印象として、この裁判は弁護士の皆様の頑張りで、住民側が勝つ要素が十分にある裁判であると思っています。

本裁判の経過、訴訟資料、報道記事は鬼怒川裁判のHP https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000053#case_tab

に掲載されています。

裁判所へ国民の声を届けることも必要です、

「7月22日(金) に判決日を迎える鬼怒川水害訴訟 水戸地裁へ要請はがきを!」https://suigenren.jp/news/2022/05/29/16273/

をお読みの上、本訴訟へのバックアップをお願いします。

○ 真備水害訴訟(岡山県)

2018年7月の西日本豪雨では岡山県倉敷市真備町で51名の方が亡くなりました。高梁川支流・小田川とその支川の氾濫によるものでした。

その経緯は、「高梁川支流・小田川(岡山県真備町)の氾濫防止事業を半世紀も先送りした国土交通省」 https://suigenren.jp/news/2022/04/25/16311/

をお読みください。

真備水害弁護団のHPもあります。http://mabisuigai.starfree.jp/index.html

そのHPに原告側の意見書「真備水害における河川管理者の責任について」(令和 3 年 9 月 20 日 中村文彦)が掲載されています。

https://drive.google.com/file/d/1I4PY7rfYn6EyDg70v8wXgsD_1VKGuof5/view

「かかる真備水害は想定外の大洪水ではなく、事前に予期できたものであり、適切な河川改修が実施されていれば、未然に防ぐことができた。また、住民から要望のあった樹木伐採を適正に行っていれば、大きく被害軽減が可能であった。」という主旨で書かれていて、小田川の付け替え、河川改修、樹木伐採を遅らせてきたことの責任を厳しく問うています

中村氏は近畿地方整備局水災害予報センター長であった人で、原告側の立場で意見書を出されたことに感銘を受けました。

なお、小田川氾濫の根源となった小田川付け替え事業の先送り問題ですが、現在、その工事が進行中です。

「小田川合流点付替え事業進捗状況 – mlit.go.jp https://www.cgr.mlit.go.jp/takaoda/shinchoku/tsukekae.html 」

を見ると、2018年の水害後に付け替え工事が開始され、2023年度完成予定で、進められつつあります。来年度には工事が終わる予定ですが、あまりにも遅すぎます。

もっと早く着手していれば、2018年7月の西日本豪雨の小田川氾濫を回避することができました。

○ 野村ダム緊急放流による水害訴訟(愛媛県)

西日本豪雨では愛媛県・肱川の野村ダムと鹿野川ダムが緊急放流を行い、深刻な洪水被害を引き起こしました。

野村ダムの下流では、ダムの放流により、5人が死亡し、約650戸が浸水しました。鹿野川ダムの下流でもダムの放流により、3人が死亡し、約4600戸が浸水しました。

2018年7月の西日本豪雨による肱川の氾濫で浸水被害が拡大して犠牲者が出たのは野村ダム等の操作や西予市の避難指示の遅れが原因として、遺族や被災者ら13人が国と西予市に損害賠償を求める裁判を起こしています。

前にもお知らせしましたが、

この原告団がインターネットで裁判費用を募るクラウドファンディング(CF)を行っています。

このクラウドファンディングについては「野村ダム緊急放流による水害訴訟」https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000061#case_tab をご覧ください。皆様の支援をお願いします。

原告の方々にとって全国からの声が何よりも励みになりますので、皆様の声を届けてください。

この裁判の重要な争点となっているのは、野村ダム、鹿野川ダムの操作規則が1996年にそれまでの大規模洪水を対象にしたものから、中小規模洪水を対象にしたものに改定されたことです。

(訴状https://www.call4.jp/file/pdf/202010/5309d01694e6e2cae0ed62a962af532d.pdf 9~10ページ)

中小規模の洪水を対象とするように変えたのは、ダム下流域は堤防未整備区間が多いので、ダムの調節で中小洪水の氾濫を抑えようと、国土交通省が考えたからです。ダム優先の河川行政で河道整備が後回しになり、その弥縫策として採用されたのがダム放流ルールの改定でした。(「肱川のダム放流「中小規模の洪水対応」適切だったか」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33702510S8A800C1000000/ 日経xTECH 2018年8月2日 )

しかし、大規模洪水が来た2018年西日本豪雨ではそのことが大きく災いしてしまいした。

改定前の大規模洪水対象の操作規則(旧ルール)ならば、氾濫を小さくすることができたのに、中小規模洪水対象の操作規則であったため、氾濫被害を極めて深刻なものにしてしまいました。

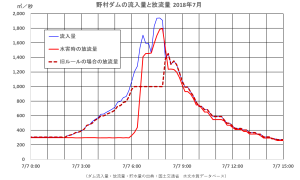

国土交通省のデータを使って、野村ダムについて嶋津が数年前に試算した結果を下図に示します。

旧ルールであったならば、(1000㎥/秒以上で氾濫したとすると)ダム直下の氾濫の始まりが6時30分頃から8時頃へと、約1時間半も遅くなり、氾濫水の総量は1/3程度になり、氾濫ピーク流量は1800㎥/秒から1400㎥/秒程度へと、400㎥/秒程度小さくなっていました。

旧ルールでも氾濫があったとしても、旧ルールであったならば、氾濫の被害が大幅に軽減されていました。人の命も救えたように思います。

しかし、国土交通省はダム優先の河川行政が深刻な洪水被害を引き起こしたことへの反省が全くなく、相変わらず、肱川でダム優先の河川行政を続けています。

既報の通り、この問題を明らかにする住民側の集会が7月16日に愛媛県大洲市で開かれます。シンポ「今なら止められる! 山鳥坂ダム建設と野村ダム改造」 https://yamba-net.org/57838/ をご覧ください。

佐世保市水道の古いダムを改修するために石木ダムが必要という話の虚構

カテゴリー:

佐世保市水道の古いダムを改修するためにも石木ダムが必要だという話がネット上でも見られるようになりました。

例えば、次のツィッターがそうです。

佐世保市北部のダム現況|星野夕陽|note https://note.com/choidamnet/n/n81e9ce58978c

「佐世保市北部の水道用ダム、山の田ダム、転石ダム、菰田ダム、相当ダム、川谷ダムが非常に古くて、改修したいけど水に余裕がない、石木ダムが重要だ」という主張です。

しかし、この主張は佐世保市水道の現状を踏まえない誤った主張であって、石木ダム推進の世論を拡げていくために書かれたものです。

そこで、その誤りを指摘しておくことにします。

佐世保市の水道水源を整理した表を下記に示します。

上表において河川慣行水利権と湧水は許可水利権ではないということで、佐世保市は保有水源から除外しています。しかし、これらの水源は渇水時も安定取水が可能であって、実際に2007年度渇水でも許可水利権と同程度の取水がされていました。また、長崎市水道は河川慣行水利権(矢上水源12,000㎥/日)も水源として計上していますので、佐世保市による保有水源からの慣行水利権の除外は恣意的なものです。

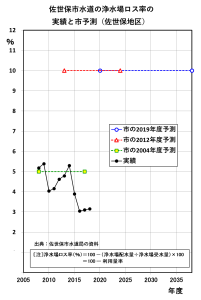

上表の数字は取水量ベースなので、給水量と比較するためには利用量率〈1-浄水場ロス率〉を乗じなければなりません。佐世保市は現在の保有水源をなるべく小さくするために、利用量率を90%としていますが、実際は下図の通り、95%以上あります。

なお、下図の通り、佐世保市も2004年度予測では95%を使っていました。

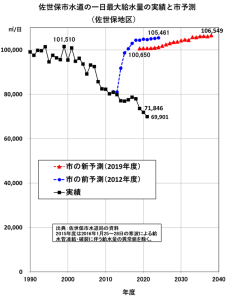

佐世保市の一日最大給水量は下図の通り、減少傾向が続き、2021年度は69901㎥/日になりました。利用量率を実績を踏まえて95%とすれば、取水量ベースで73580㎥/日です(69901÷0.95)。現在の保有水源の計は100500㎥/日ですから、2.5万㎥/日以上の余裕があります。

古いダム(山の田ダム、転石ダム、菰田ダム、相当ダム、川谷ダム)の改修で、ダムの休止が仮に必要であったとしても、保有水源が最大の川谷ダムでも水源量は13300㎥/日ですから、現在の余裕水源の範囲で順次、改修を進めていけばよいのであって、その改修のために石木ダムが必要だというのは、根拠のない話です。

すなわち、佐世保市水道は水需要の減少傾向が続いてきていて、十分な余裕水源を抱えるようになったのですから、その余裕水源の範囲で古いダムの改修を順次進めていけばよいということです。

佐世保市水道の古いダムを改修するために石木ダムが必要という主張は、石木ダム推進の世論を拡げていくためにつくられた話でしかありません。

思川開発(南摩ダム)と一体の栃木県・県南水道事業計画を中止させよう!(現状レポート)

カテゴリー:

関東地方では、必要性を失った思川開発(南摩ダム)と、それと一体の栃木県・県南水道用水事業が進められています。

その中止を求める市民運動が展開されています。

現在の状況をまとめたレポートを掲載します。

思川開発(南摩ダム)と一体の栃木県・県南水道事業計画を中止させよう!

南摩ダム 本体工事本格化 24年度完成へ定礎式 鹿沼

水資源開発機構が栃木県鹿沼市に建設する思川開発事業の本体「南摩ダム」の定礎式が今年3月12日に行われました。

下野新聞3月13日の記事を引用します。

「思川開発事業(南摩ダム)で12日、定礎式が行われた。ダムの本体工事は2020年12月に開始し、掘削などが終了。今後は本体の建設を本格化させ、24年度末の完成を目指す。同事業は、実施に向けて1969年に計画調査がスタート。調査以降、地元では住民による反対運動が続き、約20年前に水没予定地の住民の集団移転が始まった。その後、旧民主党政権下での事業一時凍結などの曲折を経て、2016年に継続が決まった。・・・・・」

図1 南摩ダムと利根川

図2 思川開発事業(南摩ダムと二つの導水路の建設)

必要性が希薄になった思川開発事業

思川開発とは利根川の支流「思川」の支川「南摩川」に南摩ダムを建設し(図1)、同時に支川「黒川」と「大芦川」から南摩ダムまでの取水・導水施設を建設する事業です(図2)。南摩川は流量が少ないので、黒川と大芦川から導水します。現在の総事業費は約1850億円です。

南摩ダムの貯水容量は5100万㎥もあります。

思川開発の目的は洪水調節、渇水時の補給、水道用水の開発ですが、そのうち、渇水時の補給は緊急性がなく、他のダム事業と同様、ダムの規模を大きくするための増量剤のようなものに過ぎません。

洪水調節の目的に関しては、ダムをつくる南摩川は流域面積が非常に小さく(12.4㎢)、小川のような川ですから(図3)、洪水調節の必要性は希薄です。

水道用水の開発に関しては栃木県、鹿沼市、小山市、古河市、五霞町、埼玉県 北千葉広域水道企業団に2.984㎥/秒の水道用水を供給しようというものですが、利根川流域の水道用水の需要は1990年代から減り続けています。

利根川流域は東京都も含めて水道用水の需要が1990年代から確実な減少傾向になっています。6都県(茨城・東京・千葉・埼玉・群馬・栃木)の上水道の一日最大給水量は、1992年度の1418万㎥/日から2018年度の1188万㎥/日へと、この26年間に230万㎥/日も減りました。この減少量は思川開発の開発水量約26万㎥/日の8倍以上にもなります。

節水型機器の普及、節水意識の浸透、漏水漏水防止対策等により、一人当たりの給水量が年々減少してきたことが主たる要因ですが、今後は首都圏の人口も減少傾向になると予想されるので、水道用水の減少傾向は一層進んでいきます。

そのような水道用水減少時代において思川開発の水源開発は無意味な時代錯誤の事業になっています。

以上のように思川開発の目的はいずれも虚構のものになっており、思川開発は、約1850億円という超巨額の公共事業を進めることだけを目的にした事業となっています。

このように無意味な思川開発事業に対して、「思川開発事業を考える流域の会」がつくられ、長年、反対運動が進められてきました。

思川開発の水源を使う水道計画が存在しない栃木県

栃木県が思川開発で確保する予定の水利権は0.403㎥/秒(3.5万㎥/日)で、県南地域(栃木市、下野市、壬生町)に水道水を供給することになっていますが(図4)、その水道計画が存在しません。

思川から取水して各市町上水道の配水池まで配水するためには取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設を新たに建設しなければならず、巨額の費用がかかります。

この県南地域水道用水事業に関して2018年度に栃木県が委託した調査の報告書「水道施設広域化調査検討業務委託報告書(㈱日水コン)によれば、3案あって、約258~307億円という巨額の投資が必要となっています。

その一部は国庫補助金が出るとしても、大半はこの水道用水事業の利用者、すなわち、県南地域三市町の住民が負担することになります。

栃木県の県南地域水道用水事業の虚構

栃木県が県南地域水道用水事業を推進する表向きの理由は次のようなものです。

栃木県の「県南地域・水道用地下水の削減方針」 (2013年3月19日)

① 県南地域における地下水依存率は高く、栃木市等の市町は全量を地下水のみに依存しており、地下水の代替水源としての表流水を全く有していない。

② 県南地域においては、地盤沈下や地下水汚染が危惧されており、水道水源を地下水に依存し続けることは望ましくない。

③ 異常気象による渇水リスクが高まる中、県南地域には水道水源として利用できる水資源開発施設がない。

しかし、上記の①、②、③はいずれも根拠が稀薄です。

① 県南三市町水道の水源が地下水100%で何が問題なのか。

熊本市水道は地下水100%を誇りにしています。栃木県内でも真岡市や足利市などは地下水100%です。

② 県南地域は地盤沈下がすでに沈静化しており、地下水汚染は杞憂。

県南地域の地盤沈下は20年前から沈静化しています。県南地域では地下水汚染が進行していません。

③ 異常気象による渇水リスクは地下水こそ少ない。

渇水の影響を受けにくいのがむしろ地下水です。

栃木県は思川開発によって割り当てられた水源を無理矢理使うため、上記のように無意味な理由を作り上げて栃木市、下野市、壬生町にその水源を押し付けようとしています。

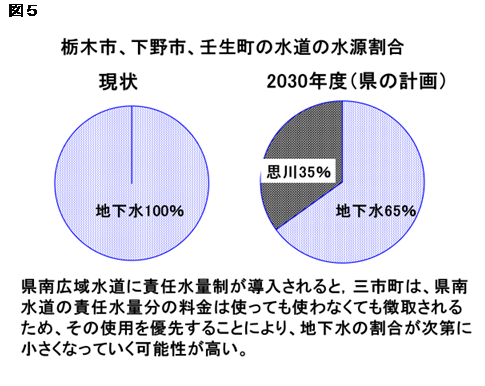

県の計画では2030年度には三市町の水道水源の35%を思川開発の水源に変えることになっています(図5)。

このような広域水道は経営を成り立たせるため、通常は責任水量制が導入されます。各市町ごとに広域水道に対する引取り責任水量を決め、その責任水量分の料金は使っても使わなくても市町が支払うという仕組みです。県南水道にこの制度が導入されると、各市町は、県南水道についてはその使用の多寡にかかわらず、一定の料金が徴取されるため、その使用を優先し、自己水源を減らしていく可能性が高いと考えられます。したがって、県の計画通りに進めば、三市町の水道水源の地下水割合は次第に小さくなっていくと予想されます。

三市町の住民にとって大変重要な問題です。県の計画通りに進めば、思川開発の水源の押し付けで、今まで地下水100%の美味しい水道水を享受していたのに、河川水の混入によって不味くなり、さらに県南水道の費用負担で水道料金がかなり高くなることが避けられなくなります。

三市町の住民にとって大変重要な問題です。県の計画通りに進めば、思川開発の水源の押し付けで、今まで地下水100%の美味しい水道水を享受していたのに、河川水の混入によって不味くなり、さらに県南水道の費用負担で水道料金がかなり高くなることが避けられなくなります。

地下水100%の水道水を守る運動

この計画に対して、三市町では地下水100%の水道水を守る運動が展開されています。「栃木県南地域の地下水をいかす市民ネットワーク」がつくられ、さらに各市町ごとにも「思川開発事業と栃木市の水道水を考える会」、「下野市の水道水を考える市民ネットワーク」、「壬生町の水と環境を守る会」がつくられて、地下水100%の水道水を守るための集会を開き、行政との交渉を続けています。

この「地下水100%の水道水を守る運動」がそれなりの効果を上げ、現段階では県南水道に対する各市町の姿勢に歯止めがかかり、県南水道事業計画は栃木県の思惑通りには進んでいません。

しかし、先行きはまだわかりません。「ダムの水を使わせる」ことが国の方針ですので、三市町への栃木県の働きかけが今後強まっていくことが予想されます。

栃木で進められている「地下水100%の水道水を守る運動」に対して支援の声を届けていただければと思います。