水源連の最新ニュース

参議院議員選挙に向けて、8政党へのダム問題に関するアンケート調査報告

カテゴリー:

参議院議員選挙に向けた8政党へのアンケート調査

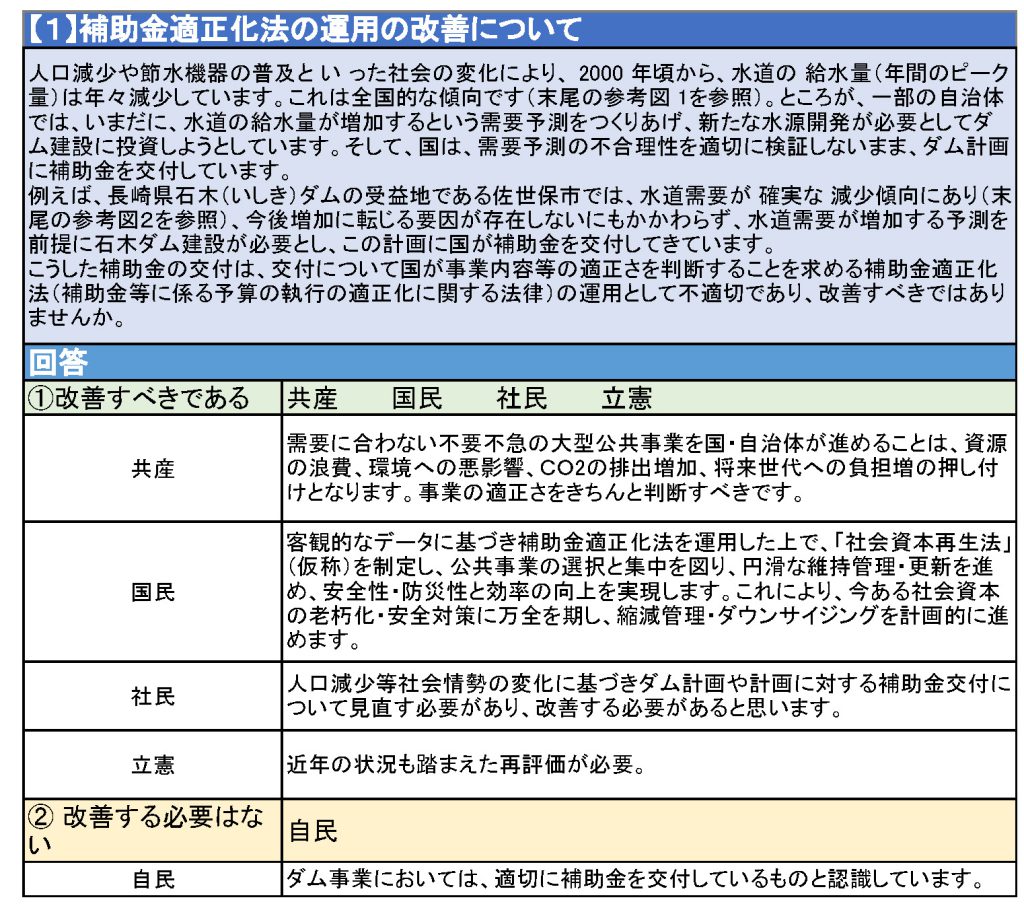

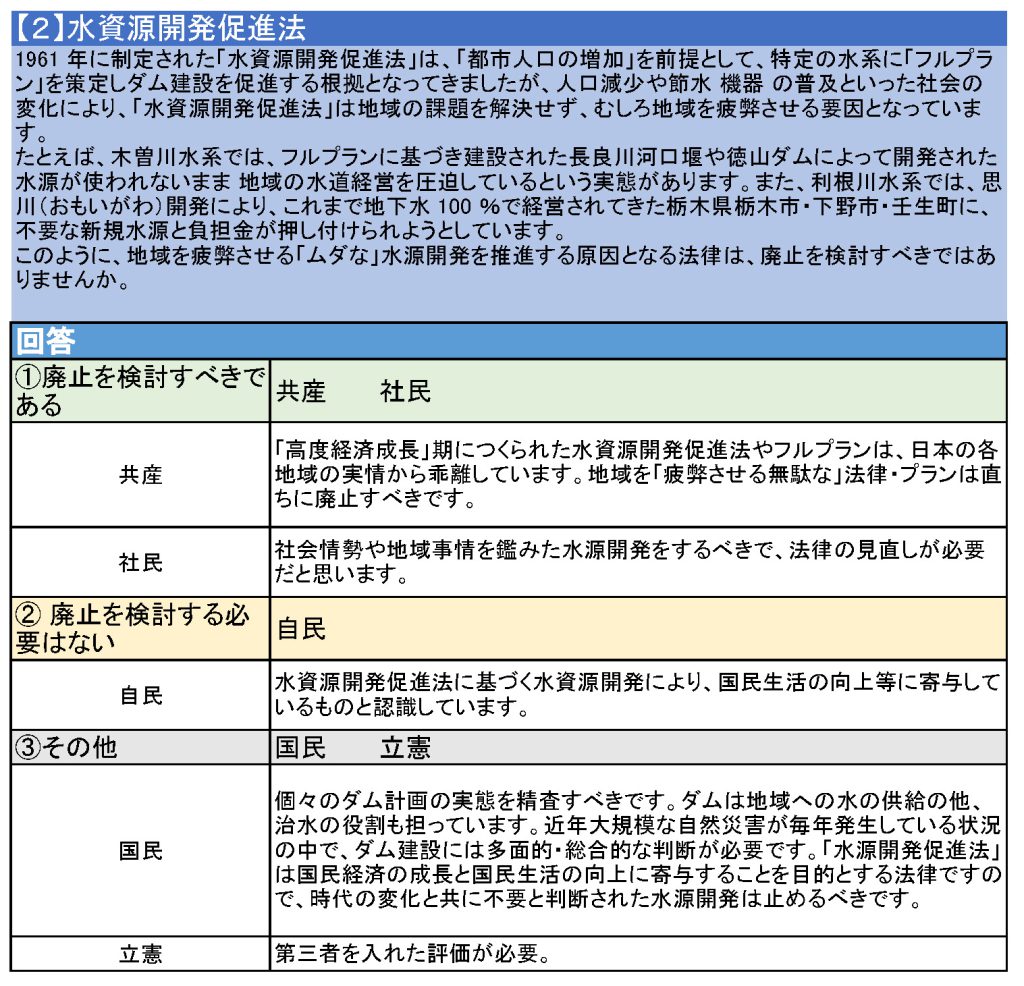

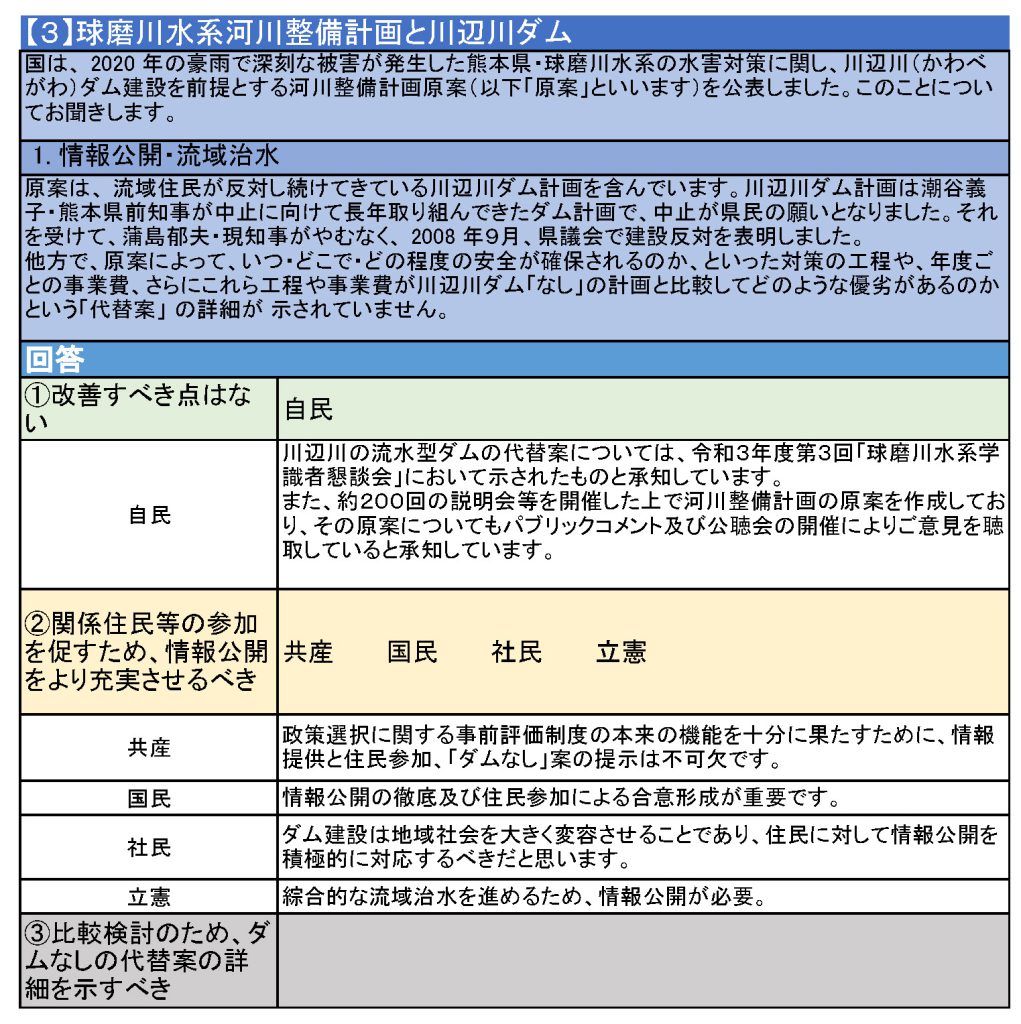

ダムは、水道用水の確保・水害の防止・土砂災害の防止等の目的のため、高度経済成長以後、巨費を投じて建設されてきました。現在、日本の河川には約2500基のダムが存在します(砂防ダムを除く)。2010年度以降に行われたいわゆるダム検証では、対象とされた84ダム計画のうち、「無駄なダム」と指摘されていた問題ダム事業のほとんどが継続となりました。検証により、中止になったダムはほんの少しありましたが、それらの中止ダムは事業者の都合、もしくは反対運動の高まり等により、中止の方向が出ていたものでした。

近年、ダムをめぐる社会状況は大きく変化しています。人口減少、水需要の長期的減少傾向、気候危機による水災害の大規模化・広域化で、新規のダム事業に巨費を投じ続けることは持続可能な社会の実現に逆行する状況となりました。欧米では、河川環境の回復や財政負担の軽減のため、ダムが撤去される時代となっています。一方、日本の河川から撤去されたのは熊本県の荒瀬ダムのみです。

これからの日本において、ダムに関する政策をどのように転換するか・しないかは、日本社会のあり方、日本で暮らす私たちが受ける「国民の生命、財産を守る行政」のあり方を決定するものです。

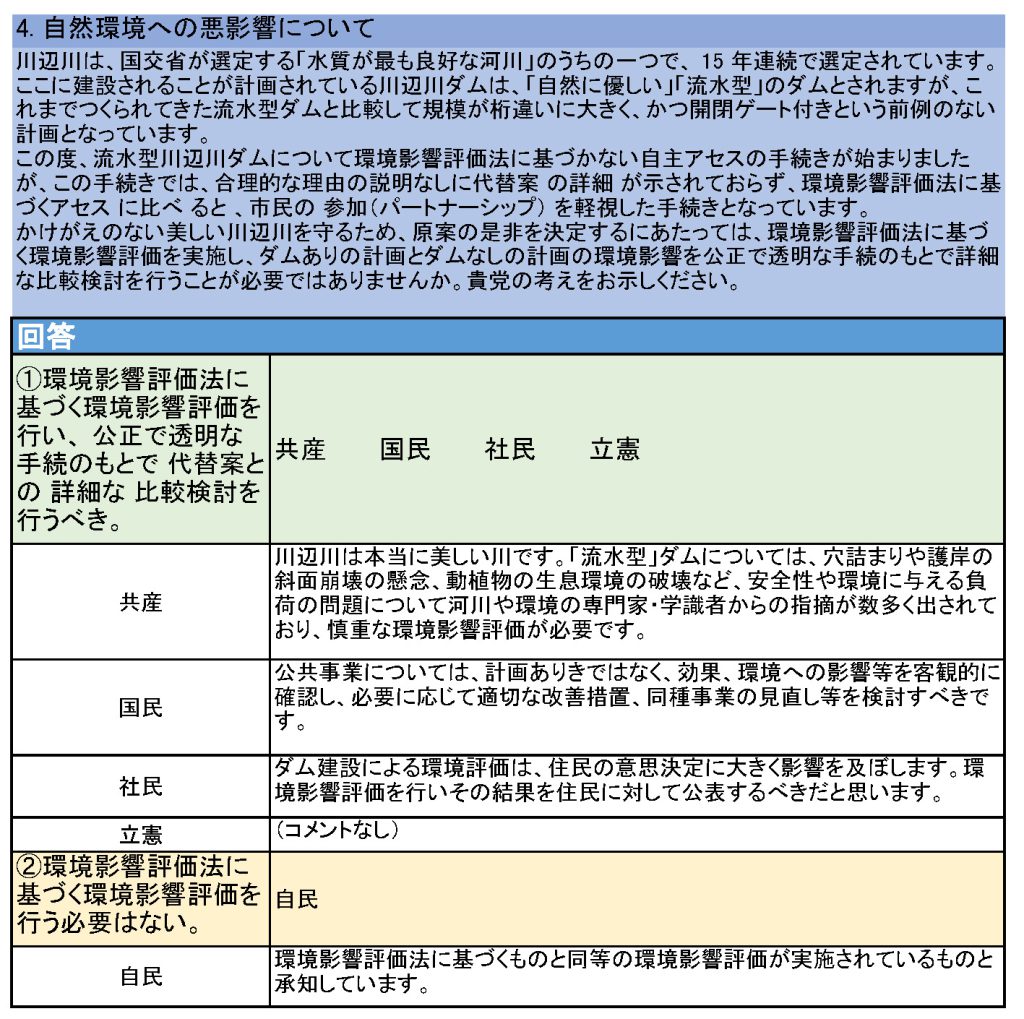

7月10日投開票日とされた参議院議員選挙に候補者を擁立する各政党に対して、ダムに関する政策を伺い、同選挙での投票の判断材料とさせていただくことを目的に、 共産党・ 国民民主党・ 公明党・自由民主党・ 社民党 ・日本維新の会 ・立憲民主党・ れいわ新撰組の8政党へダムに関する政策を伺うアンケート調査を行いました。6月24日を回答期限と設定させていただきました。

2022参院選 政党アンケートお願い 提出版 PDF 743kb

2022年6月29日現在の回答集約結果を掲載します。皆様の投票行動の参考にご活用ください。未着分については、到着次第、集約結果に反映させて掲載いたします。

2022_参議院選政党アンケート回答集約_20220629-2 PDF 135kb

2022_参議院選政党アンケート回答集約_20220629 以下図表版

秋田県東成瀬村(雄物川水系成瀬川)に建設中の成瀬ダムは2026年度完成予定で工事進行

残念な情報ですが、国土交通省が秋田県東成瀬村(雄物川水系成瀬川)に建設中の成瀬ダムが2026年度完成予定で、工事が進行しているという記事を掲載します。

成瀬ダムは昨年(2021年)6月に工期が2024年度から2026年度に延長され、事業費が1530億円から2230億円へと、700億円も増額されることになりました。 https://suigenren.jp/news/2021/06/06/14684/

完成予定まであと4年というところで、700億円も増額するのですから、ダム事業者がやりたい放題という感じがします。

成瀬ダムは治水利水の両面で必要性がないダムです。「成瀬ダムは本当に必要ですか?」https://suigenren.jp/wp-content/uploads/2012/09/naruse.pdf

成瀬ダムを中止させるべく、地元住民が2009年に工事差し止めを求める住民訴訟を起こして闘い続けました。水源連もこの裁判に関わりました。https://suigenren.jp/news/2014/06/04/5802/

しかし、2015年4月に仙台高等裁判所秋田支部で、住民側敗訴の判決が出ました。

まことに残念なことですが、裁判で成瀬ダムを中止させることができませんでした。

末尾に成瀬ダム予定地の「赤滝と能恵姫伝説」を記しておきます。

成瀬ダム工事現場ツアー 55トントラックや無人重機

(読売新聞2022/06/28 05:00)https://www.yomiuri.co.jp/local/akita/news/20220627-OYTNT50379/

発破ツアーで訪れる展望台から望む成瀬ダムの本体工事現場(11日、東成瀬村で)

作業が休みの日は、巨大重機の前で記念撮影ができる場合もある

東成瀬村で4年後の完成に向けて建設が進む成瀬ダムの工事現場を見学する無料のバスツアーが行われている。先端技術を駆使して巨大なダムを造り上げる様子を間近で見る、迫力いっぱいの45分間だ。

国土交通省成瀬ダム工事事務所が「なるせダムアドベンチャーバスツアー」と題して企画した。

同ダムは国直轄事業で総事業費は2230億円。工事が本格化し、現場では普段見ることができないような大型重機が稼働しているという。

ツアーは、ダム上流の展望台を発着し、同事務所職員の説明を受けながら通常は立ち入りできない工事現場を巡る。巨大動物のような55トントラックとすれ違ったり、重機が遠隔操作で無人走行する様子を見たりし、非日常的な冒険気分を味わえる。

工事中の今しか見ることができない光景とあって、県外から参加するダムファンも。新潟市の男性(50)は「ここは規模がすごい」と満喫した様子。現場の様子は日々変わるため、同事務所は「何度でも参加して見てほしい」としている。

一般向けツアーは今月11日に始まった。隔週土曜の開催で、来月は9、23日に予定している。10月まで。出発時間は午前9時半、同10時半、同11時半、午後1時半、同2時半、同3時半の計6回。定員は各回10人で先着順に受け付ける。

参加希望者は、同事務所ホームページに掲載されている申込書に記入し、メールかファクスで送る。

問い合わせは同事務所(0182・23・8450)へ。

赤滝と能恵姫伝説

成瀬ダム建設予定地の区域内には、古くから県南地方の住民に「雨乞いの神様」として崇められている「赤滝」があります。江戸時代後期の民俗学者、菅江真澄が栗駒山に向かう道すがら立ち寄って、「駒形日記」に記録したという由緒ある場所です。

かつての赤滝神社は、日照りの年にはお参りにくる農家の人たちが、村の中から延々の列を作っていたほど厚い信仰を集めていた場所だと聞きます。赤滝神社の由来は、今を遡ること280年余り昔の伝説の女性、能恵姫に源を発しています。能恵姫は、農民たちを渇水と洪水の不安から救うために、竜神と化して赤滝に住みついたと言い伝えられています。赤滝は、この地域の昔を偲ばせる貴重な文化遺産です。

『どうかダムを止めて』という能恵姫の涙声が、聞こえてくるようです。

「人柱だったのか」豪雨被害怒り 集団訴訟、原告団長立石さん訴え (岡山県・小田川真備水害訴訟)

カテゴリー:

2018年の西日本豪雨で被災した倉敷市真備町地区の住民ら49人が、国などに損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が6月22日、岡山地裁でありました。その記事を掲載します。

真備水害訴訟について2020年、2021年のニュース記事も掲載しておきます。

この水害で家族の命、財産を失った原告の方々の文章を読むと、怒りと悲しみで胸が一杯になります。

真備水害訴訟については弁護団のHP http://mabisuigai.starfree.jp/index.html もご覧ください。

「人柱だったのか」豪雨被害怒り 集団訴訟、原告団長立石さん訴え

(山陽新聞2022年06月22日 18時29分)https://www.sanyonews.jp/article/1276114

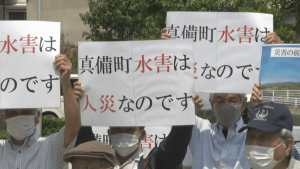

岡山地裁前で横断幕を掲げて行進する原告団=22日午前10時45分

岡山地裁前で横断幕を掲げて行進する原告団=22日午前10時45分

2018年の西日本豪雨で被災した倉敷市真備町地区の住民ら49人が、決壊した河川を管理していた国などに損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が22日、岡山地裁(上田賀代裁判長)であり、原告団長で岡山民俗学会名誉理事長の立石憲利さん(84)=総社市=が、自身の被害について意見陳述した。

立石さんは00年ごろに倉敷市真備町辻田の2階建て住宅を購入し、書庫や書斎として活用していたと説明。豪雨で1階が水没し、民俗や民話に関する資料など5千点以上を廃棄せざるを得なくなり「極度に落ち込んだ」と述べた。

その上で「大きな被害を出してようやく、堤防の補強工事など対策が進んだ。私たちは人柱だったのか」と怒りをにじませ、「国などの責任をはっきりさせないと被災者は浮かばれない」と訴えた。

原告側弁護団によると、立石さんは5月に原告団長に就任した。岡山地裁では、別の被災者や犠牲者の遺族計215人も国などに損害賠償を求めて係争中。

西日本豪雨で大規模な水害 住民と遺族ら国などに損害賠償求め提訴 岡山・倉敷市真備地区

(KSB瀬戸内海放送 2021/6/25 18:50)https://news.ksb.co.jp/article/14380926

2018年7月の西日本豪雨で岡山県倉敷市真備町を流れる小田川が決壊するなどして、大規模な水害が起きたのは治水対策が不十分だったためとして、住民とその遺族らが国などに対して損害賠償を求める訴えを起こしました。

訴えを起こしたのは、倉敷市真備地区で被災した住民と遺族ら84世帯、215人です。

訴えを起こしたのは、倉敷市真備地区で被災した住民と遺族ら84世帯、215人です。

西日本豪雨で娘の遥さん(当時27歳)と孫の愛ちゃん(当時5歳)を亡くした三宅常男さんも参加しています。

西日本豪雨で娘の遥さん(当時27歳)と孫の愛ちゃん(当時5歳)を亡くした三宅常男さんも参加しています。

2018年7月の西日本豪雨で倉敷市の真備地区では、小田川の堤防が決壊するなどして地区の4分の1が浸水。51人が亡くなりました。

2018年7月の西日本豪雨で倉敷市の真備地区では、小田川の堤防が決壊するなどして地区の4分の1が浸水。51人が亡くなりました。

訴えによると小田川の付け替え工事を行ってこなかったことや河川内の樹木を伐採してこなかったことなどが水害につながったなどとして国、岡山県、倉敷市に約6億4000万円の損害賠償を求めています。

(り災者の会/吉田勤 会長)

「尊い命が50何名奪われた、家が崩壊した責任が倉敷市にも県にもあると思います」

(娘と孫を亡くした/三宅常男さん)

「まだ3年経っても踏ん切りはつきません。国も県も本当のことを言わないからもう何してもふたをしてしまうから」

岡山河川事務所は「訴状が届いておらず、コメントは差し控えさせていただきます」とコメントしています。

西日本豪雨の被災者ら、河川管理巡り国など提訴 岡山

(日本経済新聞2021年6月25日 19:48 ) https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF258920V20C21A6000000/

提訴後、記者会見する原告の三宅常男さん㊨と吉田勤さん(25日午後、岡山県倉敷市真備町地区)=共同

2018年の西日本豪雨で岡山県倉敷市真備町地区の河川が氾濫し、甚大な浸水被害が出たのは、河川などの管理が不十分だったのが原因だとして、地区住民ら215人が25日、国や県、市に計約6億4000万円の損害賠償を求め、岡山地裁に提訴した。

原告は、地区の被災者らでつくる任意団体「り災者の会」の会員ら。岡山地裁では、同会とは別に「真備水害訴訟原告団」の約40人が国や県、市、中国電力に計約8億6千万円の損害賠償を求めて既に提訴している。

訴状によると、地区を流れる小田川と支流の堤防が決壊。地区の4分の1が浸水し、災害関連死を除き51人が死亡した。住民側は、国と県が堤防を改修せずに低いまま放置したと主張。堤防の切れ目にあり、増水時に閉める必要がある「陸閘(りっこう)」と呼ばれるゲートを、県と市が閉鎖しなかったとしている。

さらに国に対し、増水時の小田川の水位を低下させるため高梁川との合流地点を下流に移す工事を先送りにしたと批判。高梁川水系にある新成羽川ダム(岡山県高梁市)の放流量の調整を設置者の中国電力に指示するのを怠ったとしている。

提訴後、「り災者の会」会長の吉田勤さん(75)らは真備町地区で記者会見。「訴訟を通じて行政の災害への考えを改めてほしい」と話した。

豪雨で娘(当時27)と孫(同5)を亡くした倉敷市の会社員、三宅常男さん(62)は「3年たっても(心が)安定しない。同じ思いをする人が出ないよう、一歩を踏み出さないといけないと思った」と述べた。〔共同〕

真備水害訴訟 第2回口頭弁論で原告が全国の河川改修計画などの提出求める 岡山

( KSB瀬戸内海放送 2021/7/7 18:31) https://news.ksb.co.jp/article/14389397

西日本豪雨で被災した岡山県倉敷市真備町の住民らが、行政の不備が水害を引き起こしたとして国などに損害賠償を求めた裁判です。7日の第2回口頭弁論で原告は、堤防工事の遅れを改めて指摘しました。

西日本豪雨(2018年7月)

倉敷市では西日本豪雨で災害関連死23人を含めた75人が犠牲になりました。

訴状によりますと原告49人が、国、岡山県、倉敷市ダムを管理する中国電力に、合わせて約10億2000万円の損害賠償を求めています。

真備水害訴訟 原告側会見

原告側は7日の第2回口頭弁論で小田川の堤防の改修工事が遅れていたと指摘し、国などに対して全国の一級河川の改修計画などの提出を求めました。

これまでの裁判で被告側は損害賠償の責任はないとして争う姿勢を示しています。

真備町水害訴訟 西日本豪雨での小田川の水位上昇 国へ責任追及

( KSB瀬戸内海放送 2021/10/27 19:32) https://news.ksb.co.jp/article/14469267

西日本豪雨で被災した岡山県倉敷市真備町の住民らが、行政の不備が水害を引き起こしたとして国などに損害賠償を求めた裁判です。原告側は、小田川の中洲の樹木を「伐採すべきだった」とし、責任は国にあると訴えています。

この裁判では西日本豪雨で被災した原告48人が国、岡山県、倉敷市、ダムを管理する中国電力に合わせて約10億2000万円の損害賠償を求めています。

小田川の中洲(2018年7月27日)

27日の第3回口頭弁論で原告側は、小田川の樹木が生い茂ったことで水位を最大で69センチ上げていたという国交省の元職員の試算を開示。国は伐採をしなければならなかったと主張しました。

これまでの裁判で被告の国側は小田川の樹木を伐採する義務はなかったと主張しています。

さらに原告側は被災者が情報公開請求に100万円以上を負担していることを明かし、国側へデータなどの開示に協力してほしいと呼び掛けました。

(真備水害訴訟弁護団/金馬健二 弁護士)

「基本的には本件は損害賠償請求の形になっているが、二度とこういうことが起こらないようにするという大きな目的なので両方とも事案を解明する責任がある。出すべきものは出してほしい」

西日本豪雨は「人災」か 国などを訴える被災者の主張 岡山・倉敷市

( KSB瀬戸内海放送2020/4/7 18:15 )https://news.ksb.co.jp/article/13851470

(映像)西日本豪雨は「人災」か 国などを訴える被災者の主張 岡山・倉敷市

2018年の西日本豪雨で大きな被害を受けた倉敷市真備町の住民が15日、国などに損害賠償を求める裁判を起こします。

訴状案が固まり、提訴前の4日、最後の弁護団の集会が開かれました。大きな主張の一つは約50年前から訴えがあった河川の工事の遅延です。

(真備水害訴訟弁護団/金馬健二 団長) 「今回の水害が自然災害として不可抗力のものではなく国や県、市、あるいはダム管理会社が瞬時に対応していば避けられた、いわゆる人災であるという思いを持つに至りました」

4日、「真備水害訴訟弁護団」が最後の集会を開き訴状の内容を確認しました。原告は真備町の被災者32人です。2018年の西日本豪雨で、倉敷市の真備地区では高梁川の支流の小田川などが氾濫したり堤防が決壊したりしました。

地区の4分の1にあたる約1200ヘクタールが浸水し4646棟が全壊、51人が亡くなりました。原告は行政などの対応の不備が被害の拡大につながったとして国、岡山県、倉敷市、ダムを管理する中国電力に対し6億6000万円の損害賠償を求めて15日、岡山地裁に提訴します。

この裁判ではダムの事前放流量が十分でなかったことや、倉敷市の避難態勢の不備など各被告の責任を追及します。そのうち大きな主張の一つが小田川の付け替え工事の遅延です。

国は川の氾濫の危険性を認識し、高梁川と小田川の合流点を付け替える計画を1971年に発表していました。しかし、構想から約50年間、工事は行われませんでした。

原告は付け替え工事が完了していれば、合流点の水位は約5メートル下がり、浸水被害は起きなかった可能性が高かったとして工事の実施を長年放置した国の責任を追及します。

また…

(真備水害訴訟弁護団/賀川進太郎 事務局長) 「樹林の伐採もされていないということが大きな原因の一つであろう、これも国の責任ということになります」

小田川の中に生い茂っていた大量の木や草が川を流れにくくしたことで、水位の急激な上昇を招いたとしています。

渡辺清裕さん(70)はこの樹林化の放置に疑問を持ち、原告に参加しました。渡辺さんの自宅は真備町箭田、小田川の近くです。

(渡辺清裕さん) 「あそこの線、あれが水浸かった場所ですね」

2階から1メートル80センチまで浸水し、自宅が全壊しました。 (渡辺清裕さん) 「ここは久しぶり歩くの、いつも散歩してた」

渡辺さんは小田川に生い茂る草木を見て、不安に思っていました。

(渡辺清裕さん) 「こんな木がずーっと、流れない。もう何回もしとんすよ、地元の人が昔からね。伐採してくれと。自分のためばっかりじゃない。長い長い裁判になるかもしれない、黙ってたらよくならない」

豪雨から1年9カ月。復興は進んでも被災者の戦いはまだ続いています。

第1回 球磨川水系学識者懇談会(2022年6月24日)の資料と報道

第1回 球磨川水系学識者懇談会が6月24日に開かれました。

その懇談会の資料が下記の通り、九州地方整備局 八代河川国道事務所のHPに掲載されました。

令和4年度 第1回 球磨川水系学識者懇談会 令和 4年 6月24日開催 http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/river/gakusiki_kondankai/20220617.html

【議事次第、委員名簿、座席表、設立趣旨、規約、公開方法、資料1、資料2、資料3、資料4-1、資料4-2、資料5、資料6、資料7、資料8、資料9、参考資料1、参考資料2、参考資料3、参考資料4、参考資料5】

関係住民様より寄せられたご意見 (500近い意見が出されました。因みに私の意見は436~450ページに載っていました。)

この会議をZOOMで傍聴しました。今回のような会議を数回重ねるかと思っていたら、球磨川水系河川整備計画案の案の審議はこれで終わりで、河川整備計画策定に向けて一挙に進むことになりました。

多くの方が 公聴会や意見書で球磨川水系河川整備計画原案の根本的な問題点を指摘したけれども、今回示された河川整備計画案の案は、河川管理者の考えに抵触しない、無難な意見だけがほんの少し盛り込まれただけのものでした。

河川整備計画原案の公聴会及びパブリックコメントは当初から心配されていた通り、河川管理者が市民の意見を計画に反映したことにするためのセレモニーにすぎませんでした。

多く方は球磨川の河川整備のあり方を根本から変えなければと思って、力を振り絞って原案の問題点を指摘したけれども、ほとんど反映されませんでした。

本当にむなしいですね。

会議の大半が事務局側の説明でした。委員の発言もありましたが、有益な発言はゼロという感じでした。

懇談会の座長の小松利光・九州大名誉教授は、前から川辺川ダム推進派の人です。

2000年代に川辺川ダムの住民討論集会が熊本で開かれ、私たち住民側と国土交通省が喧々囂々の議論を行いました。その集会で小松氏はほぼ毎回、会場からダム推進の立場で発言していました。

そのような人が座長を務めているのですから、会議の方向は最初から分かっています。

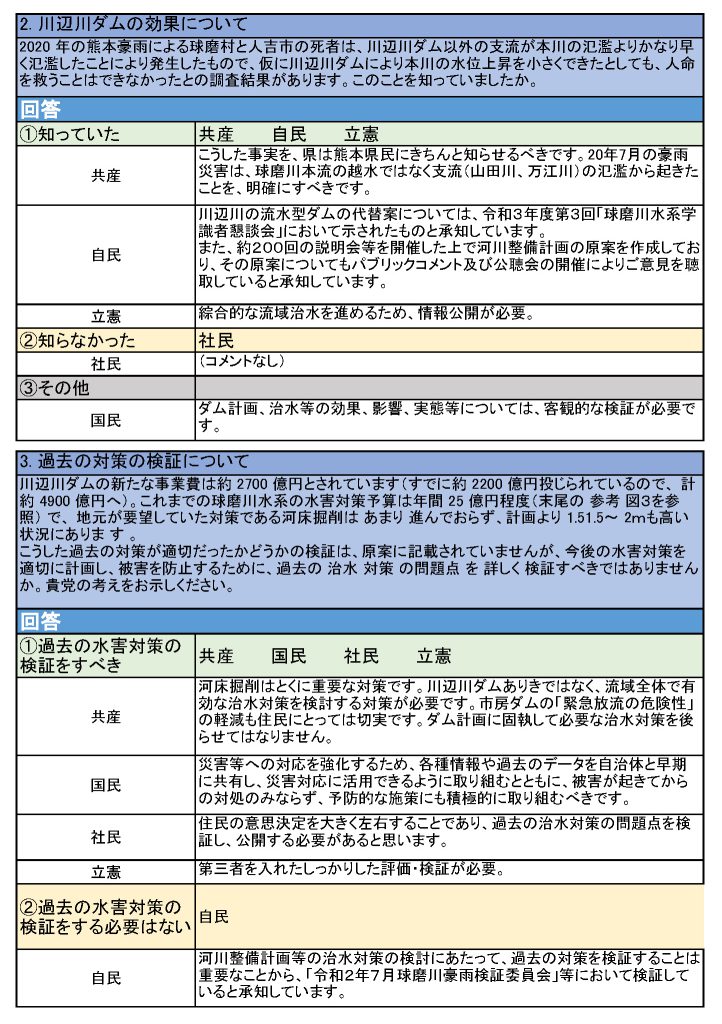

この会議では、球磨川水系河川整備計画案だけではなく、川辺川ダム建設事業の再評価なども議題になりました。

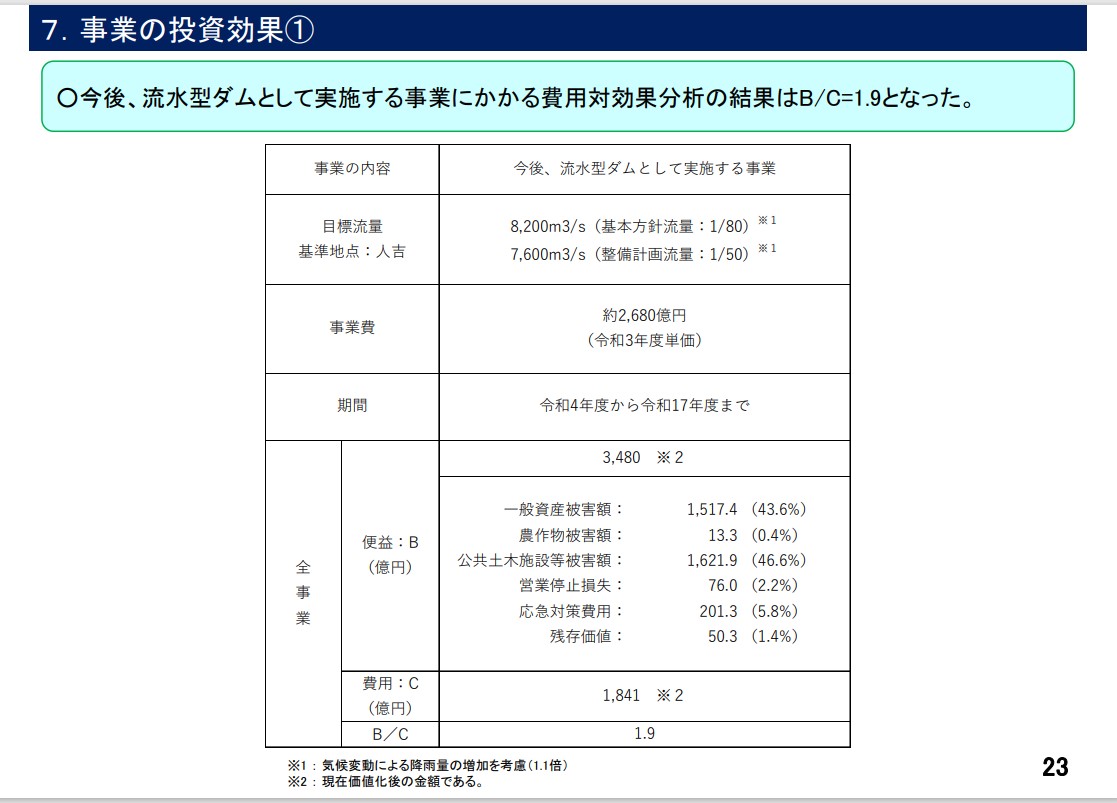

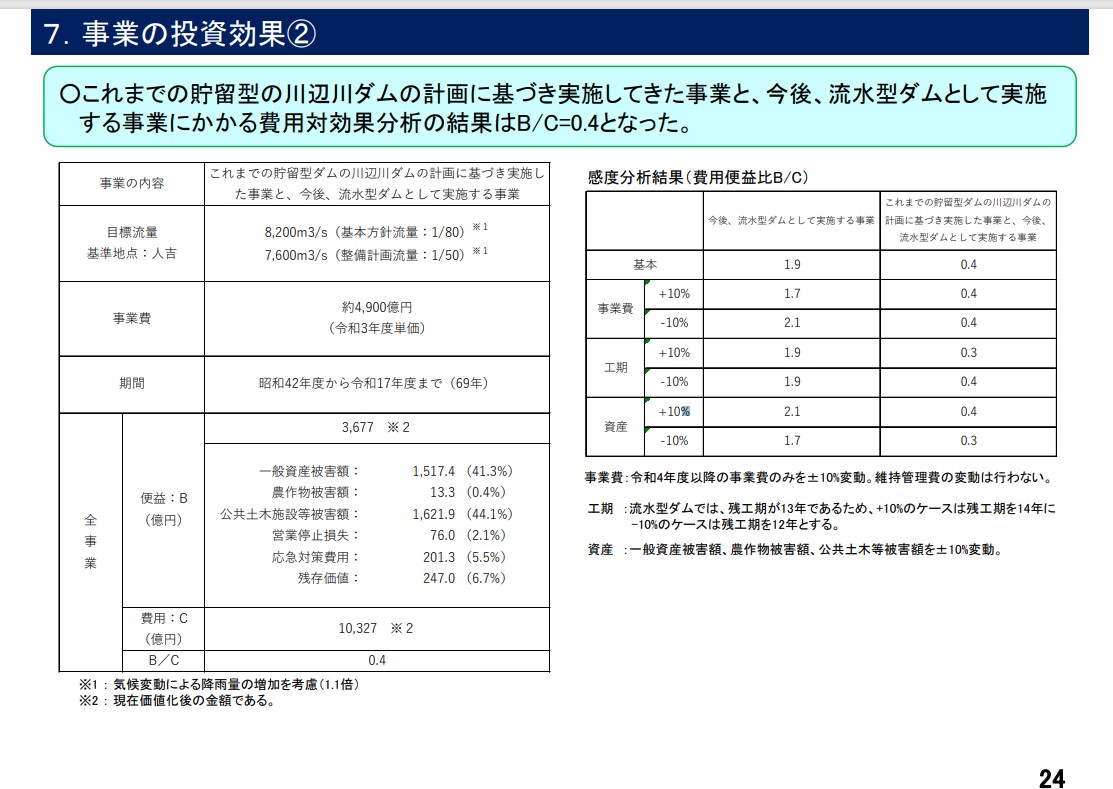

費用対効果は、資料9 川辺川ダム建設事業の再評価 、資料8 球磨川直轄河川改修事業の再評価 に掲載されています。川辺川ダムの費用対効果のページを末尾に掲載しておきます。

旧ダム計画で支出した事業費も加えると、川辺川ダムの費用対効果が0.4であるが、流水型ダム計画単体では1.9になるという話です。

所詮は作り上げた数字でしかありませんが、過去の投資も含めた川辺川ダム事業全体の費用対効果は0.4ですから、意味のある事業であるとは思われません。

今回の会議の記事は次の通りです。

川辺川流水型ダム、費用対効果1.9倍 九地整試算

(西日本新聞2022/6/25 6:00] https://www.nishinippon.co.jp/item/n/946059/

国土交通省九州地方整備局は24日、2020年7月の熊本豪雨で氾濫した熊本県の球磨川の治水策で支流川辺川に整備する流水型ダムについて、完成予定の35年度までの14年間で、投入する事業費と得られる便益の比率を示す費用対効果が1.9倍となるとの試算を公表した。旧川辺川ダム計画で執行された用地補償などを含めると、0.4倍に下がるとした。1を下回ると投資効果が低いとされるが、九地整は「試算に計上できない人的被害の軽減効果がある」と強調した。

球磨川の治水策を検討する学識者懇談会(委員長・小松利光九州大名誉教授)で九地整が提示した。九地整は、整備計画規模の洪水の「想定死者数」は、ダムがない場合は120人で、ダムがあれば1人に減らせるとの試算も説明。懇談会は、住民の命や生活を守る効果を考慮し、事業継続を了承した。(古川努)

川辺川流水型ダム「投資見合う効果」国試算事業継続の方針案

(読売新聞2022/06/24 15:00) https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220624-OYTNT50079/

2020年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県・球磨川の治水対策を巡り、国土交通省は24日、支流・川辺川で計画される流水型ダム事業の費用対効果が1・9となり、投資に見合うとされる「1」を上回ったとの試算を公表した。従来の「川辺川ダム」計画で実施済みの整備費を含めた場合は0・4とした。国側は、人的被害の軽減効果も確認されているなどとして事業継続の対応方針案を示した。

同日、熊本市で開いた球磨川水系学識者懇談会に提示した。懇談会は事業再評価の役割を担っており、整備が妥当かどうかを判断する。同省が川辺川ダムを巡る費用対効果を示すのは2001年以来。

試算によると、流水型ダムの事業費(約2680億円)を基に算出した費用と、数十年に1度の大雨による住宅や公共施設、農作物などへの被害軽減効果とを比較した場合、費用対効果は1・9になるとした。

一方、09年に中止となった川辺川ダム計画で実施済みの整備費も加えた総事業費(約4900億円)を基にした費用対効果は「1」を下回った。同省はダム整備によって、費用対効果には含まれない想定死者数や想定孤立者の大幅な軽減効果が見込めるとして、事業継続を求めた。

川辺川ダム、新計画は「投資に見合う」 人的被害考慮 国交省

(毎日新聞 2022/6/24 21:200)https://mainichi.jp/articles/20220624/k00/00m/040/302000c

川辺川ダムの水没予定地。予定地にあった民家は高台や村外に移転した=熊本県五木村で2020年11月19日、吉川雄策撮影

2020年7月の九州豪雨で氾濫した球磨川(熊本県)の支流・川辺川に建設する流水型ダム計画について、国土交通省は24日、白紙になった旧ダム計画で支出した事業費も加えて試算すると費用対効果が0・4になり、投資に見合うとされる1・0を下回ると明らかにした。しかし、流水型ダム計画単体では1・9になり、国交省は人的被害の軽減なども含めると投資に見合う効果があるとした。

熊本市で国交省と県が開いた球磨川水系学識者懇談会で示された。

費用対効果は数十年に1度の豪雨を想定し、ダムによって免れる家屋や農作物の被害額を基に試算。旧ダム計画では1967年度以降、既に用地買収費など約2220億円を支出しているため、流水型ダム計画で見込まれる事業費約2680億円と合わせると費用対効果は0・4にとどまる。しかし旧ダム計画分を除くと1・9で、ダム以外の河川改修事業も合わせると3・4に上昇するとした。

また、費用対効果には含まれないものの、流水型ダムができることによって流域の孤立者数は最大約2万7000人から約4300人に、想定死者数も190人から5人に減るとした。

試算結果を踏まえ、懇談会は事業継続を認めた。小松利光委員長(九州大名誉教授)は報道陣に「過去にさかのぼると費用対効果は苦しいがベネフィット(利益)も多い」と述べた。【野呂賢治】

川辺川の流水型ダムの費用対効果、1上回る 国交省が説明

(熊本日日新聞 2022年06月24日 15:20 ) https://kumanichi.com/articles/702322

国土交通省が流水型ダム事業の費用対効果を示した球磨川水系学識者懇談会=24日、熊本市中央区

国土交通省は24日、球磨川支流の川辺川に建設する流水型ダムについて、費用対効果を示す「費用便益比」は、完成予定の2035年度までの14年間で1・9となり、国の予算化の目安となる1を上回るとする分析結果を明らかにした。

20年7月の熊本豪雨で氾濫した球磨川の治水策を議論する学識者懇談会で説明した。数値化できない人的被害や交通の不便を軽減する効果を含めると、さらに費用対効果が見込まれるとして、流水型ダム建設を進める方針案を示し、懇談会も了承した。

流水型ダムの事業費約2680億円と、人吉市で「50年に1度」、八代市で「80年に1度」の大雨が降った場合に想定される住宅や公共施設、農作物などへの被害の軽減効果を比較した。河道掘削や輪中堤、宅地かさ上げなどの河川改修事業約1570億円を加えた場合の費用対効果は、3・4と示した。

ただ、旧川辺川ダム計画で実施済みの事業費を加えた場合の総事業費は約4900億円に上り、費用対効果は0・4と予算化の目安の1を下回った。

懇談会では、球磨川水系の河川整備計画原案に対する公聴会とパブリックコメント(意見公募)で寄せられた延べ488件の意見を踏まえ、アユの生息環境の確保や森林再生の取り組みなど34点を計画に反映させたと説明した。

国交省は、学識者懇談会の議論を踏まえ、早ければ6月中にも河川整備計画案を公表する。(元村彩)

資料9 川辺川ダム建設事業の再評価

全国のダムの堆砂データ(2020年度末)

カテゴリー:

国土交通省が保管する「全国のダム堆砂状況〔2020年度末)のデータ」を入手しました。

全国のダム堆砂状況について(2020年度末時点) をご覧ください。

全国の1,212基のダムの堆砂データです。

国のダム、都道府県のダム、市町村のダム、電力会社等民間ダムの堆砂データが網羅されています。

このデータの入手には阿部知子衆議院議員事務所のご協力をいただきました。

この堆砂データを見ると、堆砂が凄まじく進んでいるダムが少なからずあることがわかります。

例えば、日本軽金属の雨畑ダム(山梨県・富士川支流の雨畑川、1967年竣工)です。

雨畑ダムは総貯水容量1365万㎥、堆砂容量600万㎥に対して、2020年度末の堆砂量が1267万㎥に達しており、ダムの貯水池全体が土砂でほぼ埋まっています。

また、二風谷ダム(北海道・沙流川、1997年度竣工、国土交通省)は総貯水容量3150万㎥、堆砂容量1430万㎥に対して、2020年度末の堆砂量がすでに1280万㎥になっています。

佐久間ダム(愛知県・天竜川、1956年度竣工、電源開発)は総貯水容量32685万㎥、堆砂容量6621㎥に対して、2020年度末の堆砂量が14016万㎥にもなっています。

佐久間ダムは堆積土砂を排出するための天竜川ダム再編事業が20年前に計画されましたがhttps://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/dam/saihen/

2016年10月の新聞記事 https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/dam/saihen/pdf/20161024-1_2.pdf

を見ると、事業が難航しているようです。

身近なダムの堆砂状況を本データでチェックしていただければと思います。