長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業を巡り、反対地権者らが国に事業認定取り消しを求めた訴訟の控訴審第3回口頭弁論が3日、福岡高裁(西井和徒裁判長)であった。高裁は原告側が求めた証人尋問を却下し、結審した。判決は11月29日。

原告側は、県と同市が主張する治水面、利水面でのダムの必要性に反論する準備書面を提出。治水面ではダム建設の費用対効果について算定方法が不適切だとした。利水面では、同市が算定した水需要予測と保有水源について、評価方法の問題点を指摘した専門家2人の意見書を提出。2人の証人尋問を求めたが、西井裁判長は却下し、弁論を終結した。

弁論後の集会で原告弁護団長の馬奈木昭雄弁護士は「初めから結論が決まっているかのように、こちらの話を聞こうともしない。裁判所としての機能を放棄している」と批判した。

2019年7月

利根川・荒川水系水資源開発計画】リスク管理型へ見直し しかし、フルプランの役目を終わったので、廃止すべき

7月4日に国土交通省の国土審議会水資源開発分科会利根川・荒川部会が開かれました。利根川・荒川水系の水資源開発基本計画(フルプラン)をリスク管理型へ抜本的に見直しして、今年度中に計画案をまとめることになっています。

この会議の内容を建設通信新聞が伝えていますので、その記事を下記に掲載します。

この会議の配布資料は国土交通省のHP http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/water02_sg_000098.html に掲載されていますので、ご覧ください。

水資源開発促進法に基づき、全国で6指定水系(利根川及び荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川)の水資源開発基本計画(水需給計画)(略称フルプラン)が定められています。この6指定水系ではダム等の水源開発事業に対してフルプランが利水面での上位計画になります。従来の6指定水系のフルプランは目標年次が2015年度であって、期限切れのまま、放置されてきました。水資源行政のいい加減さを示すものです。

なお、ダム等事業の治水面の上位計画は1997年の河川法改正前は各水系の工事実施基本計画、改正後は各水系の河川整備計画です。

今年の4月に、6指定水系の中でようやく、吉野川水系フルプランが2030年度を目標年次として新しくつくられました。6指定水系の中で新規のダム等の水源開発の計画が現在ないのは、吉野川水系だけですが、この吉野川水系の新フルプランが先につくられました。利根川・荒川水系では八ッ場ダム、思川開発、霞ヶ浦導水事業、豊川水系では設楽ダム、木曽川水系では木曽川水系連絡導水路、淀川水系では川上ダム、天ケ瀬ダム再開発、筑後川水系では小石原川ダムといった新規水源開発事業がありますが、吉野川水系では富郷ダムが2000年度に完成した後、新規の水源開発計画がありません。

吉野川水系に次いで、利根川・荒川水系のフルプランを新たにつくるため、今回、上記の国土審議会利根川・荒川部会が開かれました。

このフルプランの役目はとっくに終わっています。もともとは水需要の増加に対応するため、必要なダム等の水源開発事業を法的に位置づけるために水資源開発促進法が制定され、各指定水系のフルプランがつくられました。

しかし、1990年代になって都市用水の需要の増加がストップし、減少傾向を示すようになると、フルプランの内容が大きく変わってきました。水需要が減少傾向になると、実績と乖離した予測を行うにも限度がありますので、ダム等の水源開発事業はより厳しい渇水年に対応するために必要という内容に変わってしまいました。

そして、その後も水需要の減少傾向が続いていますので、これからつくるフルプランは既往最大渇水年を想定するということで、もっともっと厳しい渇水年を想定してつくられることになっています。

この既往最大渇水年を想定すると、国土交通省の計算では今進行中の水源開発を進めても、かなりの水不足になります。

国土交通省の資料を見ると、その水不足はソフト対策(節水機器の普及、節水意識の啓発、用途をまたがった水の転用、地下水の保全と利用、・・・)で乗り切るとしています。これを国土交通省はリスク管理型フルプランといっています。

しかし、このようなソフト対策で大幅な水不足を乗り切ることができるならば、新規の水源開発事業は元々不要であったという話になり、フルプランをつくる意味がなくなっています。

それでも、各指定水系のフルプランの改定作業が行われようとしている理由はフルプランを延命して、国土交通省水資源部の組織を維持することにあります。

水需要の減少時代になってから、フルプランの役目はとっくに終わっているのですから、水源開発促進法とともに各指定水系のフルプランは廃止されるべきです。

【利根川・荒川水系水資源開発計画】リスク管理型へ見直し 水資源開発の促進から水の安定供給に

[ 建設通信新聞2019-07-05 ] https://www.kensetsunews.com/web-kan/341193

国土交通省は、首都圏を流れる利根川・荒川水系の水資源開発基本計画をリスク管理型へ抜本的に見直す。年度内に計画案をまとめる。同計画は全国7水系で定めており、リスク管理型への見直しは吉野川水系に続いて2例目。定量的な供給目標量を設定してダムを整備するなど需要主導型で水資源開発を進めてきたが、国土審議会の2017年5月の答申を踏まえ、危機的な渇水などのリスクに対応する視点を加えて計画を変更し、「水資源開発の促進」から「水の安定供給」へ転換する。

4日に開いた国土審議会水資源開発分科会利根川・荒川部会に見直し方針を示した。利根川・荒川水系を見直した後、他水系でもリスク管理型への変更を進める。水資源開発基本計画は閣議決定案件。 需要主導型で策定した現計画は、発生頻度が比較的高い渇水時を基準に水の安定供給を目指す内容だった。リスク管理型の計画では、危機的な渇水など「発生頻度は低いものの、水供給に影響が大きいリスク」を供給の目標に追加する。定量的な供給目標量は設定しない。目標の達成に必要な対策はハードに加え、ソフトを位置付ける。計画期間はおおむね10カ年に設定し、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを導入。中間年に対策効果などを点検し、必要に応じて計画を見直す。

同計画は、産業と人口の約7割が集中する▽利根川水系▽荒川水系▽豊川水系▽木曽川水系▽淀川水系▽吉野川水系▽筑後川水系--の全国7水系で策定しており、利根川水系と荒川水系は1つの計画として定めている。利根川・荒川水系の現計画は、ハード対策に水資源機構が南摩ダムを建設する思川開発事業や、国土交通省の八ッ場ダム建設事業、霞ヶ浦導水事業などを位置付けている。

大規模災害や危機的な渇水など水供給を巡る新たなリスクの顕在化を踏まえ、国土審議会が17年5月にまとめた「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資源開発基本計画のあり方について」の答申は、水供給のリスクへの対応や水供給の安全度を総合的に確保するための水資源開発基本計画とすることを求め、ハードに関しては既存施設を徹底活用すべきとした。

これに沿って先行してリスク管理型へ見直し、4月に閣議決定した吉野川水系の計画は、ハード対策に早明浦ダム再生事業を新たに盛り込んだ。

西日本豪雨1年 ダムが水が怖い 愛媛・西予、緊急放流で集落浸水 「再発防止策不安」残ったのは数世帯

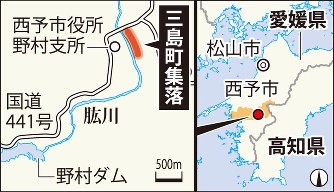

昨夏の西日本豪雨では野村ダムの緊急放流によlり、肱川が氾濫し、西予市野村町地区で5人が亡くなりました。「「天災ではなく人災だ」との思いは被災者から今も消えない。ダムの操作規則が変更されるなど、ハード・ソフト両面で対策が進んだが、不安を拭えずにいる」という被災者の声を伝える記事を掲載します。

西日本豪雨1年 ダムが水が怖い 愛媛・西予、緊急放流で集落浸水 「再発防止策不安」残ったのは数世帯

(毎日新聞大阪夕刊2019年7月8日) https://mainichi.jp/articles/20190708/ddf/007/040/010000c

西日本豪雨でダムの緊急放流後に肱川(ひじかわ)が氾濫し、5人が亡くなった愛媛県西予市野村町地区。「天災ではなく人災だ」との思いは被災者から今も消えない。ダムの操作規則が変更されるなど、ハード・ソフト両面で対策が進んだが、不安を拭えずにいる。【中川祐一】

三島町集落

三島町集落

四国地方が梅雨入りした6月26日。久しぶりに雨が降る中、小玉由紀さん(60)は自宅の前を流れる肱川を見つめていた。「また、どばっと雨が降ったらどうなるんやろう」

昨年7月7日午前6時20分。集落上流にある野村ダムが貯水の限界に達し、国土交通省野村ダム管理所は流入量とほぼ同量を放流する「異常洪水時防災操作」を実施した。川の水位は急上昇して集落はあっという間に濁流にのみこまれ、小玉さんの母ユリ子さん(当時81歳)も亡くなった。

(写真)新たに設置された危機管理型水位計。橋の向こうに三島町の集落がみえる。豪雨以前は川沿いに家が建ち並んでいた=愛媛県西予市野村町地区で2019年6月28日、中川祐一撮影

(写真)新たに設置された危機管理型水位計。橋の向こうに三島町の集落がみえる。豪雨以前は川沿いに家が建ち並んでいた=愛媛県西予市野村町地区で2019年6月28日、中川祐一撮影

国は6月、野村ダムなどについて大雨の初期段階で放流量を増やすなど操作規則を変更。小玉さんの家の前の橋には同月、ダム管理所などがきめ細かく水位を把握するため新型の水位計が設置された。

ただ小玉さんは「電光掲示板などで放流量をもっと簡単に分かるようにしてほしい」と話す。どれだけ川の様子に気を配っていても、大規模放流があれば一気に水位は高くなる。それが西日本豪雨から得た最大の教訓だ。

小玉さんの家がある三島町集落ではすべての家が浸水被害を受けた。国の「防災集団移転促進事業」を使い全住民が高台などへまとまって移ることも検討されたが、反対意見もあって立ち消えになった。

集落に残ると決めているのは数世帯にとどまる。仕事場のある別の町に妻と引っ越すことを考えている建築業の男性(67)は「ダムがあるから安心と思って家を建てたが、もう水が怖い。住民説明会に行ってもダム管理所は言い訳ばかり。聞いてもしょうがない」と胸の内を明かす。

多くの人が今も仮設住宅で暮らしているため、集落には更地や空き家が目立つ。「以前は夏の夕方になると、風が通る橋に自然と人が集まってみんなで涼んだ。ずっと続くと思ったのに……」。小玉さんがさみしそうに言った。

(写真)更地が目立つようになった三島町集落を歩く小玉由紀さん=愛媛県西予市野村町地区で2019年7月8日午前9時53分、中川祐一撮影

収用明渡裁決取消しを求める法的対抗措置 その1

7月2日、収用明渡裁決取消しを求める審査請求を113名連名で投函

6月3日指定配達郵便で届けられた「裁決書」には、「この裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内(=後日「7月3日までに投函」であることを確認)に国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。」と記載されていました。

私たちは石木ダム事業認定取消しを求める審査請求を2013年10月7日に提出していますが、6年近く経過した今日現在、裁定が出されていません。その間に、起業者は反対派地権者4件の農地を収用し、更に残地すべての地権者に対して「長崎県収用委員会が裁決した石木ダム建設事業工事にかかる土地収用事件について、裁決による補償金を支払います。支払いは振り込みにより行うので、振込口座を2019年6月19日めでにお知らせください」「返送なき場合は、供託手続きをとります」とした依頼文を送付しています。これでは「石木ダム事業認定取消しを求める審査請求」への裁定が来る前に、事業認定認定を根拠にした「土地等の権利収用手続き」が2019年9月19日を以って、終わってしまいます。

行政不服審査法の趣旨はその第1条として下記のように記されています。

======================

(この法律の趣旨)

第一条この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

=======================

この法律は「国民の権利利益の救済を図る」「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているのです。

そうであるならば、私たちはこの制度を利用することでこの法律の目的が果たされるようにしていく必要があります。このような意識実践も兼ねて、2019年5月21日付の「収用明渡裁決取消しを求める審査請求」を反対派地権者連名で提出することにしました。

土地収用法では審査請求期限を30日としていますが、この法律では「(審査請求期間)第十四条 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内・・・・」としています。何故、土地収用法では30日となっているのか裁決者である長崎県収用委員会事務局に尋ねました。「裁決書で収用期限と明渡期限を明示している関係で、事業が円滑に進むように30日としている」を趣旨とした回答でした。要するに、①事業が円滑に進むこと、②審査請求を出しにくくすること、⓷作成期間を短くすることで、きめ細かい立証を不可能にすること、④「裁決を取消さねばならないと判断するに値する立証はなかった」という裁定を書き易くすること が狙いのようです。事業の円滑な推進を第一義とし、行政不服審査法の趣旨に則ることを拒否しているのです。。

今回は、①この収用明渡裁決によって生活の場を失ってしまう人が13世帯約60人にも及ぶ極めて重大な事件であること、②共有地権者は全国合計で227名と多数なおかつ分散していること、⓷一人一人が審査請求をするのは到底無理であること、④よって、連名での審査請求を考えていること、⑤以上の条件下では30日以内に完成版を提出することは到底無理であること、などを審査庁事務担当(土地収用管理室)に説明し、「この法律の趣旨」に沿った善処を促しました。

その結果、①提出期限は土地収用法条文通り30日以内=7月3日投函、②その際に提出する審査請求書は、目次等で全容が分かるようにしておく、⓷提出後の審査請求書の内容修正・補足は可、④連名提出者名簿の事後修正・補足は不可。ということになりました。

上記合意に基づいて、2019年7月3日付とした審査請求書類一式を土地収用管理室宛に投函しました。提出した書類一式を下に掲載します。

個人情報である連名提出者名簿以外には当該書類にリンクを付けましたので参照願います。

2019年7月3日付とした、商用明渡裁決の取消を求める、審査請求書類一式

- 収用明渡裁決の取り消しを求める審査請求書 20190702提出版

- 収用明渡裁決取消を求める審査請求 連名提出者名簿 事業地居住地権者とその関係者分 24名

- 収用明渡裁決取消を求める審査請求 連名提出者名簿 共有地権者分 89名

- 資料*1 091013石木ダムの事業認定について 知事発言

- 資料*2 091013石木ダムの事業認定について 市長発言

- 資料*3 石木ダム・覚書 県

- 資料*4石木ダム・覚書 町

*審査請求書提出版の補足を早急に作成して、土地収用管理室に送付することになっています。

判決ありきの訴訟指揮⁈ 石木ダム事業認定取消訴訟控訴審 7月3日

福岡高等裁判所、7月3日の口頭弁論で、「これを以て終結、判決は11月29日」

2019年7月3日14時から開かれた石木ダム事業認定取消訴訟控訴審第3回口頭弁論において、双方からの提出書類確認、控訴人側からの提出準備書面要旨説明陳述を終え、審理が「今後の進行」に入りました。控訴人側は、この日の口頭弁論に向けて提出した2つの意見書の作成者、伊藤達也氏(法政大学教授)と富樫幸一氏(岐阜大学教授)について、その意見書の内容説明を求めるための証人申請をしました。西井和徒裁判長は、被告側に意見を求め、被告代理人が「その必要は無い」と述べると、言下に「当裁判所も必要ないと認め、採用しない」とあっさり却下。この控訴審は今日を以て終結とする。判決は11月29日13時10分。」と告げ、3人の裁判官退廷してしまいました。

控訴人が、新たな証拠や意見書を提出しているにもかかわらず、それらには一顧だにもせず、福岡高裁の西井和徒裁判長ら3人の裁判官は、問答無用と一刀両断。私たちを斬り捨てたのです。まさに、2019年7月3日は、「福岡高等裁判所が死んだ日」になりました。

控訴人側からの提出準備書面要旨説明陳述

高橋謙一弁護士が利水に関して提出した第8 ないし第10 準備書面の要旨を述べました。

緒方 剛弁護士が、治水の側面から費用便益比の問題すなわち、費用対効果の点について第7準備書面の要旨を述べました。

準備書面要旨陳述内容

19.06.27高裁J7 治水要旨 緒方弁護士

高裁J8等利水要旨 高橋弁護士

伊藤達也氏(法政大学教授)意見書概要

- 佐世保市が「二年に一度の渇水状況」と喧伝していますが、実は「渇水」の実態はなく、単なる「幻想渇水」である。

- 後発水利権は先発水利権を侵害しない限度でしか認められない、本件慣行水利権は、相浦川の4つのダム及び相浦取水場の許可水利権に先発している、相浦川の許可水利権が十分に取水できているにもかかわらず、本件慣行水利権だけが取水できない状況が起こることはあり得ない。

- あり得ない状況が起きているように見えるのは、本件慣行水利権及び相浦川の許可水利権が相互に補完して、取水されているからである。

- 総合的に見ると、被控訴人が「10年に1回程度の渇水」と述べる2007年でさえも十分に取水できている。

- 本件慣行水利権だけを保有水源から除外することが著しく不合理である。

富樫幸一氏(岐阜大学教授)意見書概要

- 石木ダム建設の必要性の根拠とされる平成24年度水需要予測について、種々の項目で、恣意的かつ不合理な予測が行われている。

- 人口統計について、佐世保市は2024年の人口を想定するのみであるが、厚労省「新水道ビジョン」のように2060年の推計をすべきこと、2060年の佐世保市の給水人口は20万人以下として水需要予測を行うべき。

- 生活用水原単位については、佐世保市が採用したロジスティック曲線は収束値を根拠なく恣意的に過大な224リットルと設定して過大な需要予測を立てた。

- 業務営業用水は、観光需要を過大かつ重複して評価していることから、「2010年から2017年に観光客数が1.4倍に増加しているのに対し、営業用水の有収水量が4.2%減少している」という齟齬をきたしている。

- 佐世保市造船業の実績値から、過去の給水・減圧制限と出荷額の連関はなく、しかも、SSKの修繕船事業についても根拠がないことから、4,412㎥/日の上水を確保する必要性はない。

- 石木ダム事業では建設費のほかに多数の必須の費用負担があり、実質総負担額は615億円に上り、1世帯当たりの1年間の負担増額が約9000円になると試算。今後の人口・水需要・水道収入すべての減少が確実視される中では過大な負担である。

- 渇水による被害額の想定は国交省の再評価実施要領細目にはない手法である。5~20%の節水率では生活及び産業活動にはほとんど影響がでないことから、佐世保市の被害額推計が「ありえない架空の計算値を挙げている」

裁判所への主な提出書類

〇控訴人側

準備書面

意見書

〇被告側

次回

判決 2019年11月29日 13時10分

報告集会

福岡高裁の建物の隣の弁護士会館で報告集会を持ちました。誰もがみな、高裁での展開に「信じられない」と唖然とするばかりで臨んだ報告集会でした。馬奈木弁護団長の発言に参加者は耳を澄ましました。

馬奈木弁護団長の発言骨子を「石木川まもり隊」ホームページ を参考にして紹介します。

下の写真は同ホームページに掲載された、「マイクを持つ馬奈木弁護団長」です。

- 「福岡高裁が死んだ日」「裁判所としての使命を放棄した日だ」

- 当方の立証を拒んだうえで、「控訴人の主張は裁量権の違法性を立証できていない」と、敗訴させるからだ。

- 石木ダム闘争が裁判で勝ってもダムが止まるとは限らない。今は、国は敗訴しても確定判決に従わない。

- ではどうするか?勝つまで闘うしかない。

- 私が石木ダム裁判を引き受けたのは、裁判で勝てないとしても、負けてはいけない、勝つまで闘ういう覚悟が皆さんにできているのが分かったからだ。

- 裁判で勝っても、石木ダムが止まるわけではない。

- 裁判は水戸黄門の印籠とは違う。

- 悪代官は水戸黄門にひれ伏すが、国は司法に従わない。

- 我々が要求を実現する道はただ一つ。頑張り抜くこと。

おかしいことはおかしいと言い続けること。

許せないことは許せないと態度で示すこと。 - 「あらためて頑張り抜きましょう!」

マスコミ報道

石木ダム訴訟控訴審が結審 判決は11月

工事差止訴訟、証人尋問具体化! 7月17日10時から!

6月4日、第11回工事差止訴訟口頭弁論 長崎地方裁判所佐世保支部

裁判長が変わったことによる引継ぎ目的の口頭弁論です。原告側からは、岩下和雄原告が石木ダムに反対している当事者としての想いを、毛利弁護士が石木ダムの利水目的には全く根拠がないことを、田篭弁護士は石木ダムの治水目的は河道整備が進んでいるので最早破綻していることを、鍋島弁護士は必要性のない石木ダム建設による13世帯住民追出しは甚だしく人格権を侵害することを、裁判所に訴えました。

工事差止訴訟 意見陳述集20190604 岩下和雄原告、毛利弁護士・田篭弁護士・鍋島弁護士の意見陳述原稿です。

証拠として提出した「ほたるの川のまもりびと」を法廷で上演することを当方が裁判所に求めましたが、裁判所は認めませんでした。裁判所がこの映画を実際に鑑賞するかどうか、確認したいものです。

証人尋問については、

⑴ 尋問期日 7月17日

⑵ 嶋津暉之さん 主尋問90分,反対尋問30分

原告6名の氏名は上申書の通りで、一人あたり主尋問20~25分、反対尋問5~10分と決まりました。

- 岩本宏之さん

- 石丸 勇 さん

- 岩下すみ子さん

- 松本好央さん

- 石丸穂澄さん

- 松本美智恵さん

今後の進行については、

- 原告側は、「学者の意見書及び証人として申請する予定」と告げました。

- 次回は9月18日です。

主な提出書類

〇原告側

-

証人上申書(R1.5.28) (尋問対象者の特定)

-

検証申出書 (法廷での「ほたるの川のまもりびと」上演要求)

→ 長崎県,佐世保市について上演の必要性がない(裁判所 検証申出却下) - J15(水道料金)水道料金の高騰と需要も伸びないことに関する書面

〇被告側

マスコミ報道

石木ダム訴訟 原告ら意見陳述 地裁佐世保 /長崎

2019年6月5日 毎日新聞

川棚町に建設を計画する石木ダム事業で、水没予定地の地権者らが工事差し止めを求めた訴訟の第11回口頭弁論が4日、長崎地裁佐世保支部であり、原告側の4人が意見陳述して利水、治水両面で石木ダムは必要ないと主張した。

4月に裁判長が代わったため、改めて原告側の思いを伝えた。

地権者の一人、岩下和雄さん(72)は、ダム事業を続ける県、市を批判。県収用委員会による住宅などの明け渡し通知について「不要なダムのために立ち退くことは絶対にない」などと述べた。

原告弁護団の弁護士3人も、利水、治水両面でダムが必要とする県などの主張について、「ダム建設ありきで利水、治水両面で数字合わせした不合理なもの」などと指摘した。【綿貫洋】