国会議員連盟「公共事業チェックとグリーンインフラを進める会」,九州2ダム事業視察

1:概要

2024年3月23日から25日にわたって、国会議員連盟「公共事業チェックとグリーンインフラを進める会」が、下記日程で石木ダム事業地・川辺川ダム影響予定区域を視察しました。「不要」「人権侵害」「自然破壊」と批判する市民が多いこれら2ダム問題の本質を認識することを目的としていました。この視察には市民枠が設けられ、水源連から5名、水郷水都から1名が全行程同行しました。市民枠で同行した水源連の遠藤保男が、報告いたします。報告が遅れに遅れたことをお詫びいたします。

-

- 嘉田 由紀子 参議院議員(全行程)

- 山田 勝彦衆院議員(3/23石木のみ)

- 野田 国義 参議院議員(3/23石木のみ)

- 山崎 誠 衆議院議員(3/24~3/25)

- 今本 博健(京都大学名誉教授、河川工学)(全行程)

- 細谷 和海(近畿大学名誉教授、魚類学・保全生物学)(全行程)

- 宮本 博司(元国交省職員、3/23石木のみ)

- その他、水源開発問題全国連絡会メンバー5名、水郷水都1名(全行程)

-

行程:

- 3/23 午前 長崎空港から石木ダム予定地訪問午後 集会「清流をまもる 未来をまもる~石木ダム 本当に必要?~」(川棚町公会堂)

夕刻 こうばる公民会で、こうばる居住13世帯皆さん・支援者・視察団で懇親会

- 3/24 午前 八代・人吉経由で五木村へ移動

午後 五木村水没予定地~奇跡の吊り橋~ダム予定地~相良村柳瀬~球磨川合流点~人吉市山田川

19:30 くま川ハウスで市民グループと勉強会

- 3/25 人吉市街地被災地~球磨村渡(千寿園跡)~球磨村神瀬(嵩上げ)~瀬戸石ダムと豪雨災害~荒瀬ダム撤去跡~道の駅坂本~坂本町「みちのけ」で昼食・勉強会

14時 国土交通省八代河川国道事務所訪問(事前送付した別紙質問項目について質疑)

15時半 終了解散

2:3月23日の川棚町公会堂での講演会

「清流をまもる 未来をまもる」集会

- 参照HP 「石木川まもり隊」の下記ページに丁寧且つ分かりやすく紹介されています。是非、ご参照ください。

- 集会の目的 集会チラシ

- 概要

- 主催は「清流をまもる 未来をまもる」集会実行委員会 共催は 国会議員連盟「公共事業チェックとグリーンインフラを進める会」。

- プログラム

休憩 『川原のうた』のビデオ

清流をまもる未来をまもる こうばるのうた(09:44)

https://youtu.be/q_qKWf1Wbvk

3:3月24日の川辺川五木村下流部と人吉市内の7/4豪雨災害被災状況視察と夜の勉強会

- 企画の目的 マスコミリリース

-

7/4豪雨災害被災状況視察

- 当日はかなりの降雨があり、バスの外に出たのは要所に限りました。

3月24日10時半にJR八代駅からレンタルバスで先ずは川辺川ダム計画予定地の五木村を目指しました。車中では、2020年水禍視察に向けた資料が提供されました。

- そこから川辺川伝いに球磨川合流点から人吉市内の被災地を視察しました。夜は、球磨川ハウスでスライドを用いての勉強会、翌25日は球磨川沿いに被災地の状況を見分しつつ八代国道河川事務所で2020年7月4日水禍と川辺川ダム問題について質疑応答・意見交換を持ちました。

- 2020年球磨川流域豪雨災害現地調査資料

以下、要所要所の状況を収めた写真で説明いたします。

川辺川ダム建設予定地点で黒木さんがノボリバタで歓迎

2024年7月4日豪雨では川辺川の流れは、このつり橋の下を流れていた。この程度の流量では、600m下流に川辺川ダムがあっても、7月4日の水禍対策にはならなかったを示しています。

川辺川再下流部の右岸の鮎養殖場 地下水が吹き上がっているので、養殖池はいつも新鮮

1m近く溢れた水で御溝が見えなくなり、この指先地点で高齢者が御溝に落ちて命を落としました。

万江川から導水された御溝用水路と御溝引き入れ口 2024年7月4日の豪雨時には水深1m近く溢れました。

万江川中流部の小溝用水取り入れ水門。7月4日の降雨でこの水門は水没しなかったが・・・・・

水門のすぐ下流はかなり低くなっていて、ここから万江川の水が溢れて流れ込み、人吉市内の御溝が大氾濫。多くの人が命を落とす原因の一つになった。

霞の下が球磨川本流。人吉盆地の隣、渡で球磨川に合流する小川の合流点。小川の流れが球磨川に入りやすいように導流堤がつくられている。7月4日はこの導流堤が小川の豪流流下を妨げ、小川が大氾濫。すぐ上流に位置していた老人ホ-ム「千寿園」では14人が命を落としています。

渡駅近くのJR肥薩線の軌道は根こそぎ移動していた。同線の復旧の目途は厳しい。

肥薩線白石駅近くの電柱に貼られている実績浸水深3.8m その位置はこの電柱天辺近くの表示 えらいことです。

肥薩線鎌瀬駅近くの、半分が崩壊・流失した第一橋梁。 肥薩線に架かる3つの橋梁の内、下流の2つが全半壊しました。さらに上流のくまがわ鉄道の通称第4橋梁は川辺川合流点の直下流に位置し、上流からの樹木等が橋脚間に詰まってダム化、同橋梁軌道敷より低い地域一帯がダム湖化しました。水圧に耐えかねた第4橋梁が崩壊すると、その上流に滞留していた膨大な流水が第4橋梁崩壊現場から一挙に流出、下流の人吉市内を急襲して、大規模水害となりました。

八代河川国道事務所での川辺川ダム計画についてのヒアリング

2020年球磨川流域視察団 八代事務所話合い用資料

話合いで取り上げた論点の簡単な解説です。

公共事業チェック議連と国交省八代河川国道事務所話合い メモ

話合いに向けて事前に提出した質問(赤字)と、口頭回答+意見交換の速記録です。

2020年7月4日の豪雨水禍の実態を調査している「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域群市民の会」みなさんからスライドを使って説明を受けました。川辺川ダム計画は豪雨水禍の実態を無視した暴挙であること、気候変動に伴う雨の降り方には、ダム依存の河川法では全く対応できないことが知らされました。

4:まとめ

1975年に公定計画とされてから50年経過している石木ダムは、「その必要性は計画決定直後から喪失しています。長崎県は「地元の了解なしではダムは造らない」と覚書きを交わした上で予備調査を開始した1972年からこれまで、覚書を反故にして工事を強行し続け、土地収用法を適用して地元住民の地権をすべてはく奪しています。住民13世帯皆さんは地権をはく奪されたことに抗して、毎日ダム建設工事現場に座り込み、「石木ダム・覚書 県」https://suigenren.jp/wp-content/uploads/2024/06/83ea662d062895a7fac88be7fe866d64.pdfを遵守して工事を中断して,必要性についてゼロからの話合い」を長崎県に要請する生活を続けています。長崎県は「今後の生活に関すること以外は話し合わない」と行政代執行のスキを狙っています。このような事態の本質を知るべく勉強会がこの視察で持たれました。本年は石木ダム事業計画の再評価が行われるので、地元関係者の皆さんは、この勉強会で暴かれた真実を基本に据えて、まともな再評価を実施させるべく活動を行っています。

2008年に「球磨川は地域の宝」として「川辺川ダム建設事業計画の白紙撤回」を国に求めた熊本県知事蒲島郁夫氏は、2020年7月4日の球磨川未曽有の大規模水禍の直後に、「環境にやさしい流水型川辺川ダム建設」を国に求めました。しかし、7月4日の水禍はこれまでとは全く異なった雨の降り方に起因していることが流域住民の調査で明白にされました。川辺川ダム予定地から遠く離れた球磨川の西部側に停滞した線状降水帯からの豪雨が、球磨川の各支流から豪流となって流出したことで、7月4日の大規模水禍に至りました。2008年からこれまで、「ダムに依存しない球磨川水系の治水」を図ってきたはずでしたが、実は国と県は、川辺川ダムを大前提とした河道整備に固執するばかりで、流域の山々の状況などの整備をほったらかしにしていたのです。それを踏まえることなく、「ダム群による流量調節を基本に据えた球磨川水系河川整備基本方針」を定め、直ちに「流水型川辺川ダムを中心に据えた球磨川水系河道整備計画」を策定しました。しかも、この整備計画では「2024年7月4日の雨量は統計的に異常値」として切り捨て、「従来計画降水量の1割増しに対応」としたため、今後十分に予想される2020年7月4日型の豪雨には対応できません。それは国と県が認めています。そればかりか、そのような川辺川ダムを前提とした宅地嵩上げ、軌道整備がなされるので、2020年7月4日型の豪雨再来時にはまた同様な水禍に見舞われてしまいます。流水型と言っても、大洪水時にはダム堤上流には大規模な堆砂が生じ、放流口が河道と同じ高さにあるため、雨が降るごとに堆積物が直接流出ことになるのですから、下流への白濁水流出が長く続きます。自然に優しいどころか下流の河川を白濁流で殺してしまうことは明らかです。このような致命的な問題を抱えた球磨川水系治水対策の実態を見分できました。水禍の実態を調査された皆さんが、「ダムから球磨川を守ろう。今の河川法では、雨の降り方が大幅に変わってきていることに対応できない」と指摘していることが理解できました。

九州2ダム問題の視察で明らかになったことを政治に活かす、河川政策を見直す。私たちの課題と思います。

あまり知られていないが、石木ダム建設予定地には共有地が2ヶ所存在する。

半世紀にわたりダム建設に反対し、ふるさとを守り続けている川原住民を支えたいと思う人たちが、1つは2009年に、もう1つは2013年に住民の方の山林の一部を共同で所有することにした。

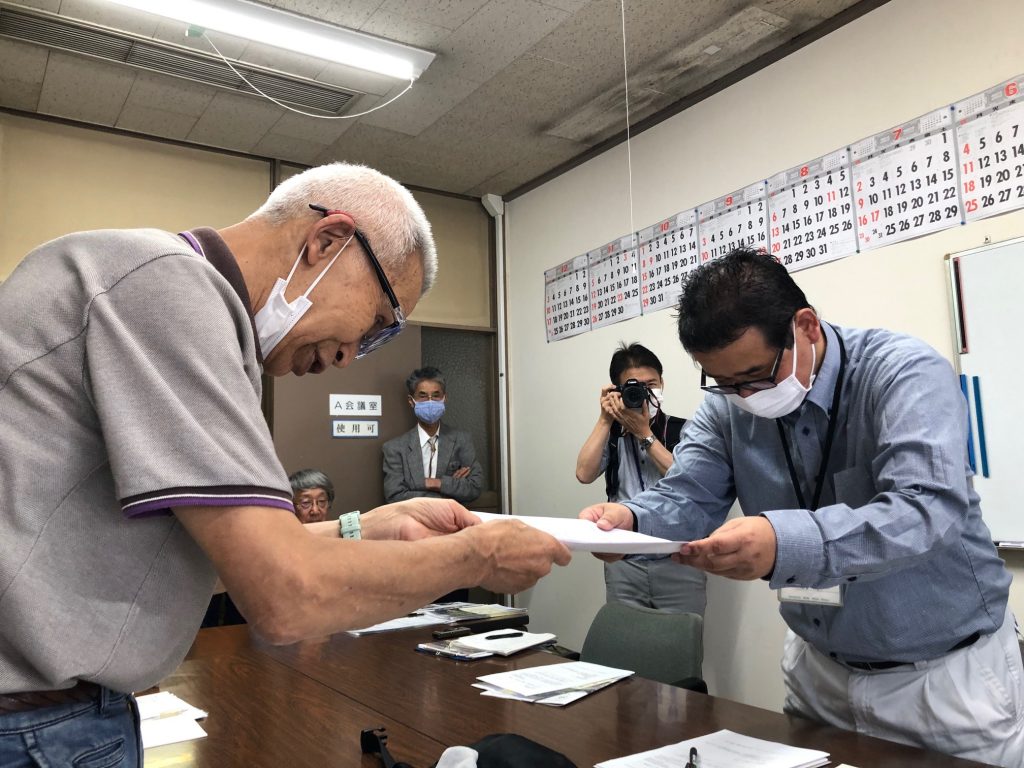

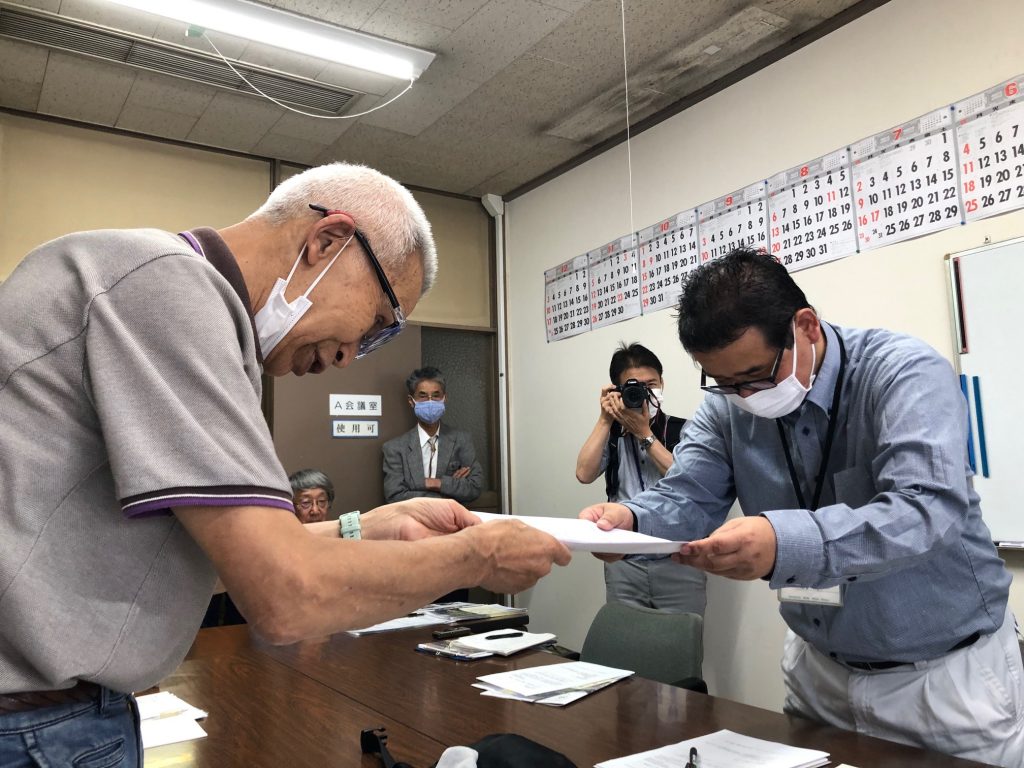

その共有地権者の中の84名が長崎県知事と佐世保市長へ要請書を提出した。 代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。

代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。 その要請書はこちら。

その要請書はこちら。

石木ダム事業起業者への要請:長崎県へ

石木ダム事業起業者への要請:佐世保市へ

その趣旨は「覚書の遵守」、つまり「石木ダムの必要性について川原住民との話し合い」を実行するようにということ。

8日の朝日新聞の記事がこの要請の目的をしっかり伝えているので、一部抜粋させていただくと、

覚書は1972年7月、県が石木ダムの予備調査を始める前に住民側と結んだ。「建設の必要性が生じたときは、協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする」と明記。久保勘一知事(当時)と、住民の代表3人が署名押印した。ただ、県は3年後の75年、事業に着手。2021年9月に本体工事を始めた。

6日に県庁を訪れた共有地権者らが県に指摘したのが、この覚書の「不履行」だった。

「石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」の遠藤保男代表は「同意していないのに収用地での工事が強行されている」と指摘。地権者の松本美智恵さんは「県と地元の対立の原点がこの覚書の反故だ」と語った。

覚書は、住民らがダム関連工事の差し止めを求めた訴訟で論点の一つになったことがある。21年の二審・福岡高裁判決は、覚書があるにもかかわらず、地元の理解が得られていないと指摘。「今後も理解を得るよう努力することが求められる」と見解を示し、県に合意形成の必要性を説いた。

事業主体の県はどう考えているのか。県土木部の担当者は取材に対し「覚書は今も有効で、履行している」と述べ、覚書に違反する手続きはとっていないとの認識を示した。長年、説明会の開催や戸別訪問などで事業への理解と協力を得る努力を続けてきたとしている。

「覚書は今も有効で、履行している」?!

なんと不可解な回答だろう。

「覚書を履行している」のが本当なら、住民がダム建設に同意した文書が存在するはずで、それを提示して欲しい。

それが存在しないならダム建設は諦めているはず。しかし、現実は同意文書もなく、ダム建設は進めている。

どうして「履行している」などと言えるのだろう?

一方、「覚書は今も有効」とのこと。よかった!

では、これからも覚書について、私たちはしっかり県に問い続け、履行を求め続けよう。(*’▽’*)

マスコミ各社のオンライン記事はこちら。

NBC長崎放送:石木ダム建設反対の市民団体 知事との話し合いを要請

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/nbc/530101?display=1

KTNテレビ長崎:石木ダム建設は必要ない」市民団体が話し合いの場を要請

https://www.ktn.co.jp/news/detail.php?id=20230607008

朝日新聞:石木ダム「地元の了解なしにつくらない」半世紀前の「覚書」はいま https://digital.asahi.com/articles/ASR6774P6R67TOLB00C.html?iref=pc_photo_gallery_bottom

毎日新聞:「知事と話し合う場を」石木ダム反対、市民団体が要請書 https://mainichi.jp/articles/20230607/ddl/k42/040/379000c

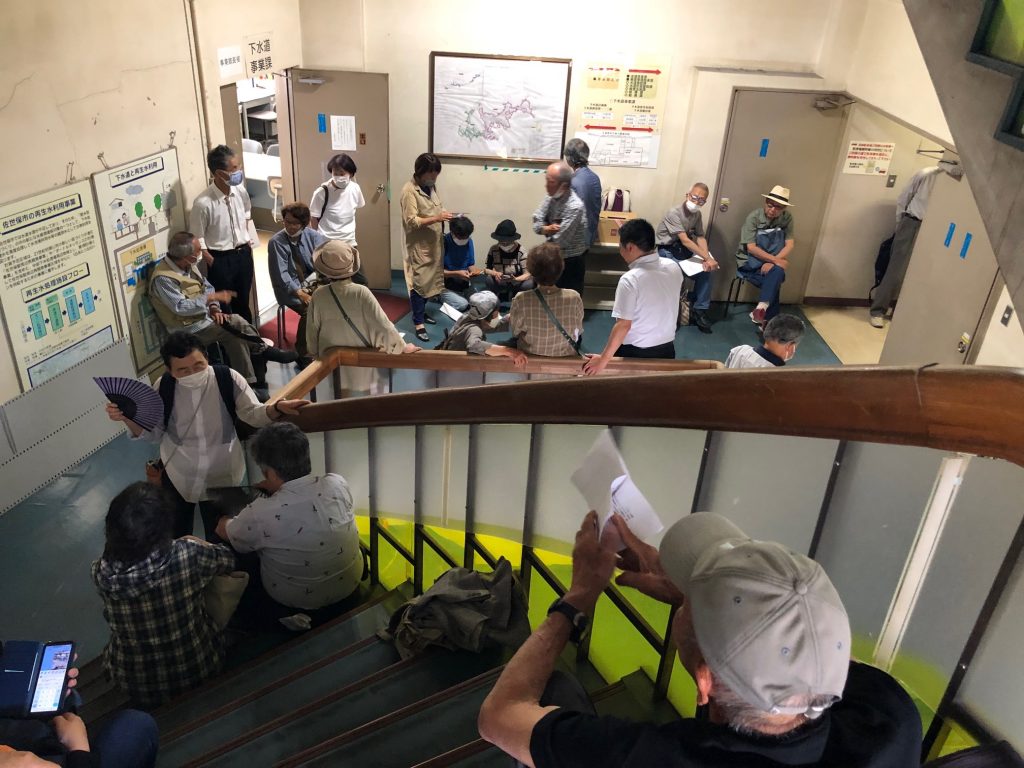

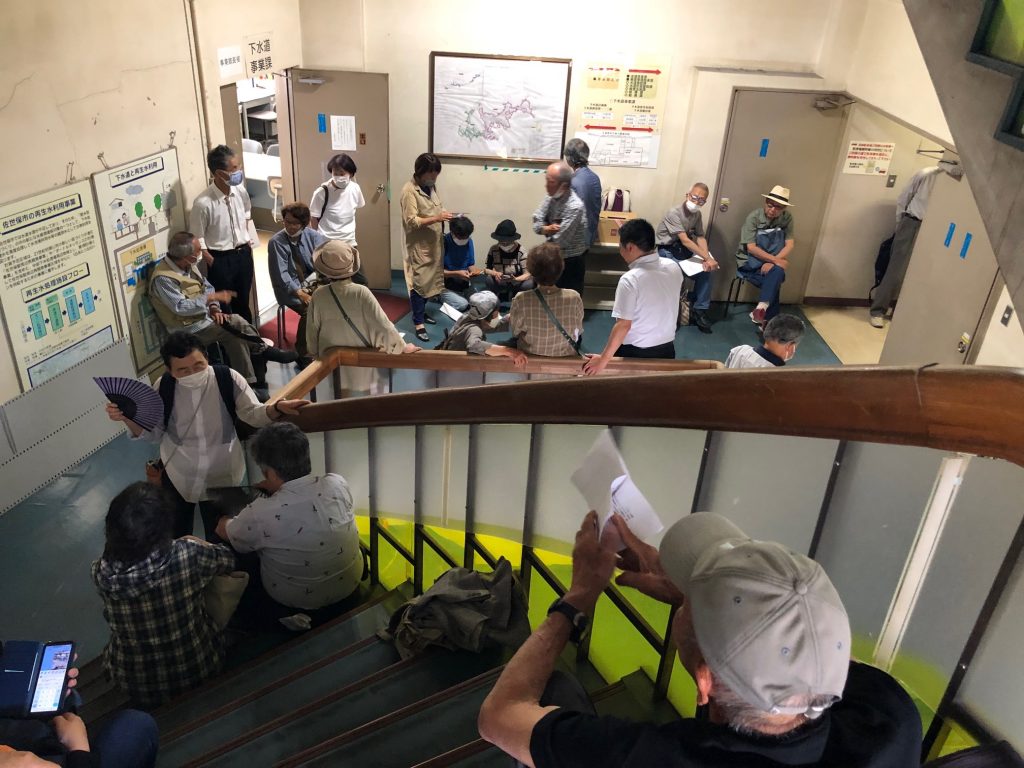

オマケの写真と呟き。 ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

1週間前に代表本人から要請書を提出に行くので会場を確保しておいて欲しいと電話で依頼していたにもかかわらず、会議室はみな埋まっていて確保できなかったとのことで、その会議が終わるまで約1時間も待たされた。

遠来の代表はじめ参加者の多くが70代前後の高齢者ばかり。宮島市長は就任会見で、「対話を重視した市政をつくりたい」と語っていたはずだが???

投稿者

前川光司 北海道大学名誉教授・元天塩川流域委員

出羽 寛 旭川大学名誉教授・元天塩川流域委員

本文

北海道天塩川水系の支流サンル川のサンルダム建設計画は、天塩川流域委員会で治水対策と自然環境保全対策を巡る20回(2003年〜2006年)にわたる議論をが続けられた。

私たちは天塩川流域委員会に参加、ダムによらない治水対策の可能性とサクラマスやカワシンジュガイ等のサンル川の自然の保全について主張し続けた。

しかし、流域委員会は2006年12月に治水対策に基本的問題を残したまま流域委員会の多数意見としてダム建設を容認、2013年に本体基礎工事が始まり、2018年にサンルダムは完成、試験湛水を経て、2019年から本格運用が始まった。

流域委員会終了後の2007年に北海道開発局旭川建設部は「天塩川魚類生息環境に関する専門家会議(以下専門家会議)」を設置し現在まで続いている。この委員会は、天塩川のサクラマス、カワシンジュガイ等水生生物の保全対策およびサンルダムに設置された高さ40m、長さ400mの階段式魚道と7kmのバイパス水路がサクラマスの遡上、スモルト(サクラマス幼魚)の降下に十分に機能するかどうかについて継続して調査、検討が現在までが行われてきた。

私たちはダムの本格運用が始まった2009年以来、旭川開発建設部と専門家会議に対して、サクラマス、カワシンジュガイ資源の保全と魚道の機能について質問状の提出と回答のやりとりを行ってきた。

以下の文章はこの間の経過について、北海道新聞夕刊文化欄に3回に分けて(2022年12月10日、12月17日、12月24日)に寄稿した「サンルダムとサ クラマス」の原稿です。新聞記事とは一部違い、写真も多く使っています。

出羽 寛 記

「サンルダムとサクラマス」

(上)建設の経過

近年、洪水氾濫が多発し、市民生活に大きな被害をもたらしている。その対策として造られた大型ダムは洪水氾濫に一定の効果を持っているが、川の生き物、特に川と海を行き来する魚類に大きなダメージを与える。こうしたことからダムを見直そうという動きも進んでいる。

例えば米国では、市民や研究者の意見を取り入れて、2006年から2014年まで、年ごとに数を増やしながら1000を超えるダムが撤去された(A・クィーン著「太平洋サケ・マスの生態と行動(二版)」2018年)。一方、日本ではダム建設が白紙撤回されていた熊本県・球磨川支流の川辺川で、再びダム建設(穴あき)の方向で見直すという。2020年の大きな水害があったことを踏まえての見直しであるにしても、専門家や住民の意見を取り入れた慎重な議論が必要ではないか。

北海道でも、再論議が必要だと私たちが考えるダムの一つが、上川管内下川町の山峡に位置するサンルダムである。

天塩川水系の中でも際立って自然が豊かなサンル川に建設されたこの多目的ダムは、完成して5年がたち、元の自然は様変わりした(写真)。水の中の枯死した河畔林は異様な姿になった。さらに回遊魚サクラマスの、サンルダム上流への遡上数が減っているようなのだ。私たちがもっとも危惧していたことだ。

サンルダムは1987年に計画され(天塩川水系工事実施基本計画)、88年に建設を前提とした調査に入った。生物の保全や生態学を専門とする私たち二人は、97年施行の改正河川法で設置が義務化された開発局の天塩川流域委員会(2003~06年)に参加した。この法律は洪水や利水対策のほか、旧河川法にはなかった生物と環境の保全や流域委員会などの住民参加が盛り込まれていた。何より洪水・利水対策と環境保全が「対等」に位置付けられたことで、一歩進んだ側面を持っていた、と思う。全国的にみれば、同じころ粘り強い議論の末に住民や専門家の意見が大幅に取り入れられた例も見られていた。

私たちは、主に二つの理由でサンル川でのダム建設は慎重であるべきだと問い続けた。①自然が残されているサンル川の場合、ダムではなく、堤防の整備や河道掘削等の河川改修と遊水池によって治水を考えるべきではないか、②サンル川にすむサクラマスやアメマスと、彼らに寄生する絶滅危惧種カワシンジュガイ類を守るのに、魚道で十分なのか。この2点であった。

サンル川の豊かな自然が守られてきたのは、天塩川の他の支流とは異なり、ダムをはじめとする河川工作物がほとんどないからだ。さらに、魚道に疑問を呈したのは、北海道で、大型ダムに作られた回遊魚遡上のための魚道が、どれも有効に働いていないことが分かっていたからであった。魚道は、場合によっては万全ではないのだ。

委員会では4年間にわたって計20回、粘り強い議論が行われた。それでも不十分だと私たちは主張し続けた。しかし、治水対策に基本的な問題を残したまま(注1)06年12月に流域委員会の多数意見として、条件をつけてダム建設を容認するに至った。その条件とは、魚道が本当に有効なのか、その目途が立つまではサクラマス親魚とスモルトがそれぞれ遡上と降下ができる流路(河道)を維持することであった。 その後、公共事業の見直しを目玉政策に掲げた民主党政権下でサンルダムも見直し対象になるなど紆余曲折を経て、13年にダム建設工事が始まった。

注1: 治水対策については、開発局の資料からダム建設以外の河川改修によって、天塩川流域の氾濫面積は昭和から平成になって大きく減少していた。このことをベースに、筆者の一人出羽は、堤防整備や河道掘削、遊水池によって流域委員会の治水対策の目的である洪水時の目標流量を安全に流す具体的な方策を提案した。今後も検証が必要。

写真1 サンルダム 堤高46m、堤長350m、総貯水容量57,200,000㎡、洪水調節容量35,000,000㎡

写真2 河畔林が水没、枯死、無惨な光景になった湛水域

写真3 高さ約30m、126段のヘアピン状の階段式魚道

写真4 バイパス水路(7kmの魚道)左側は湛水域、右は管理用道路

開発局はサクラマス、スモルトがム湖を通らず全て魚道で遡上、降下する計画をたてたがダム湖への迷入が生じている。

(中)魚道の有効性

開発局は流域委員会設置前から、サンル川上流部を含む天塩川上流部のサクラマス産卵床数(回帰数・遡上数が推定できる)とカワシンジュガイ類の分布調査を行っていた(注1)。委員会終了後も「天塩川魚類生息環境保全に関する専門家会議」を立ち上げ、調査を継続するとともに、ダム建設後は魚道を通過するサクラマスなどを、ビデオカメラを使って数えるなど、その有効性調査を進めている(注2)。

この調査では、サクラマスが魚道を利用して上流に移動し、産卵していることが確認された。このことから魚道が「機能」しているとして18年、ダム本体の試験湛水が始まった。

この間、私たちは直接的あるいは間接的に魚道が十分機能を発揮機能するまでは、遡上、降下のための流路を開けておくべきだと言ってきた。サンル川の自然の保全と治水の両方を目指すダム建設で、魚道が機能しないうちに流路を閉じてダムを「完成」させれば、サンル川の自然にダメージを与える可能性があると考えたからだ。しかし、サクラマスが魚道を利用して上流に移動し、産卵していることが確認されたことから、開発局は、魚道が「機能」し「有効」であるとして、18年、ダム本体を完成させ湛水が始まった。

前川は1976年、サンル川の魚類相調査をしたことがある。下川町史編纂の資料つくりとして、上川管内下川町からの依頼であった。今思えば、ダム建設計画が関係していたのかもしれない。それはともかく、再びサンル川に入ったのは、約20年後。名寄市史資料を得るためであった。幸運にもサンル川は76年当時と変わらす、ヤマメ(サクラマスの子)が際立って多い川であった。

ほぼ手つかずのこの川で、絶滅危惧種カワシンジュガイが多いのも、サクラマスが多いことの反映だった。だから、サンル川の生態系や生物多様性はサクラマスを核として成り立っていると考えられる(注1)。こうして、サクラマス(アメマスも)資源を建設前の状態近くに保全することが、サクラマスそのものとサンル川流域の生物多様性の維持に必要だと、私たちは主張したのであった。

ダム建設を進める前提として、サクラマスやアメマスなどの魚類資源を守るために造った魚道が有効かどうかを評価することが不可欠であったことは前回述べたとおりだ。この魚道は今までに見たこともないほど巨大なのだ。ダム堤体を避け、落差約30mの急斜面をヘアピン状に造られた階段式魚道が走り、その上流に続く人工(バイパス)水路が7キロメートル先でサンル川上流につながっているのだ。バイパス水路との合流点にはスモルト(降海期の未成魚)をバイパス水路へ誘導し、ダム湖への迷入を防ぐ分水施設もある。

この魚道による開発局の調査によって、サクラマスは階段式魚道とバイパス水路を超えて産卵場所のある上流にまで達し、産卵したこと、さらにバイパス水路を使ってスモルトも降下したことが確かめられた。開発局はこれをもって、魚道が「機能」していると判断したと推察される。しかし、ダム直下まで上がってきたサクラマスが魚道を溯上できた割合、上流のスモルトがダムを降下できた割合を、調査・分析しなければ魚道が有効に機能したとは判断できないのではないか。

注1: サクラマス(ヤマメ)=写真=およびアメマスは、ともに遡河回遊魚。サクラマス(環境省準絶滅危惧種)は日本列島および極東地方に分布する。降海期の稚魚をスモルト(銀毛)と呼ぶ。海で1年過ごしたのち、春に川へ遡上する。生まれた川への回帰率は高いとされる(母川回帰)。オスのうち、成長の良い個体は降海せず、河川に残留し成熟する(ヤマメ)。サンル川に多数生息する環境省絶滅危惧種カワシンジュガイ2種(カワシンジュガイとコガタカワシンジュガイ)は、それぞれサクラマスとアメマスに寄生する。この魚が減少すれば、カワシンジュガイ類も減少する。

注2: 専門家会議の他にモニタリング委員会を置いて、ダムによる自然環境の変化などを調査(モニタリング=環境への影響調査全般、動植物への影響などの分析)をおこなっている。モニタリング部会の任期は5年、主に陸上生物が対象になっている。

写真5 サクラマス親魚(左オス、右メス) 撮影 山田直佳さん

写真5 幼魚(ヤマメ) 撮影 山田直佳さん

(下)今後の方向

私たちは、ダム建設開始前後から、サンル川の魚道の機能とその有効性とはサクラマスの上流域への遡上数をダム建設以前の数を維持することであると言い続けた。このことが、サンル川の豊かな自然を守るために第一義的に必要なことと考えるからだ。もし魚道(階段式魚道とバイパス水路)によるサクラマス親魚遡上に障害が起きれば、上流部の産卵数が加速度的に減少し、結果としてヤマメ、カワシンジュガイ類や他生物の生息に影響を与えてしまう。実際、サンル川の調査から、上流へのサクラマス遡上数が増えれば翌年には稚魚の数も増えるし、その逆も起こることが分かっている(「2021年度天塩川魚類生息環境に関する専門家会議年次報告」より)。さらにスモルトの降下障害が起きれば、翌年戻ってくる親魚の回帰数にも影響するかもしれない。けれども、受け取った8度の回答に、天塩川本流の他の魚道のない支流の改善策についての説明はあるが(注1)、サンル川の魚道の機能の有効性を判断するのに必要な、サクラマス遡上の成功や失敗の割合に対する言及はない。またスモルトが湛水湖へ迷入することもわかっているものの、バイパスを通過するスモルトの降下成功率など、具体的な調査・解析はない。

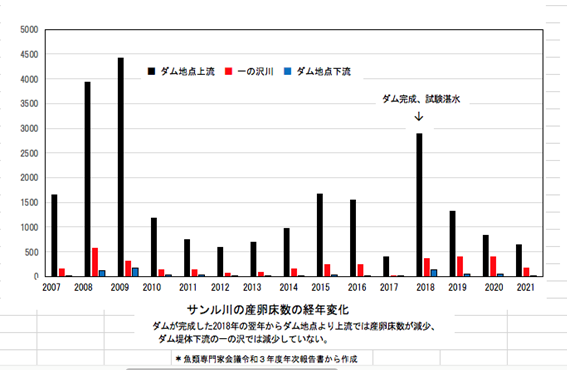

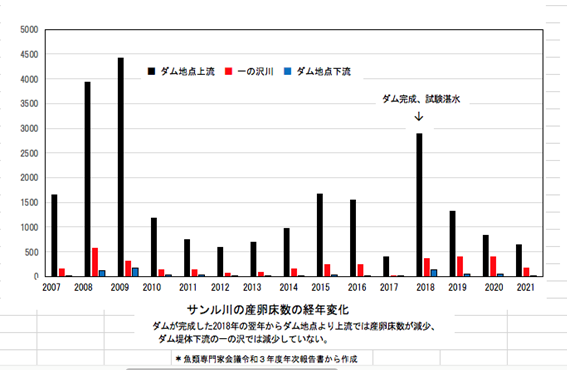

とりわけ気になるのは、2018年のダム建設直後、サンル川産卵床数は一度大きく増加した後、3年続けて減少し、直近の2021年には2007年以降の記録上、最少近くまで減少していることだ(グラフ)。ダムと魚道の影響(遡上と降下障害)が心配されるけれど、減少した原因を特定することは、今のところできない。

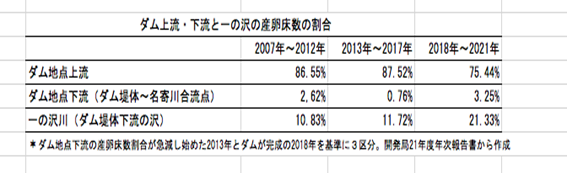

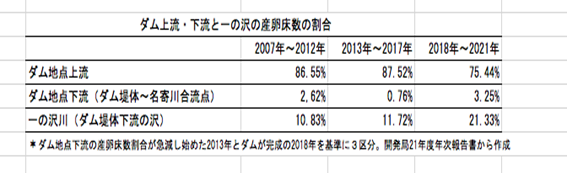

サンルダム魚道に遡上障害を示す間接的証拠がある。ダム提体直下の支流である一の沢川の産卵床数の割合が、ダムがなかった時と比べて増えていることである(表)。例えばピリカダム(後尻別川 桧山管内)で、サクラマスが階段式魚道とバイパス水路を上らず、その直下で産卵するサクラマスが多く見られたように、サンル川でも帰ってきたサクラマスが、魚道を上れないか、魚道の入り口を見つけられず、「仕方なく」一の沢川と提体下流で産卵した個体が増えたと考えるのが、今のところ最も合理的なようである。

魚道の遡上障害が強く疑われるにもかかわらす、詳しい調査・分析はなく、魚道は「機能」しており「有効}であるとされた。魚道の機能に不備があれば「順応的管理」のもとに対応するという。順応的管理とは、目標を設定し、計画がその目標を達成しているかをモニタリングにより検証しながら、その結果に合わせて、合意形成に基づいて柔軟に対応して行く手段である。

問題なのは、魚道に対して明確な目標がないことだ(注2)。目標がなければ有効性の科学的な検証や手法の改善など順応的な対応ができないだろう。せっかくの長期調査が台無しになってしまうし、ダムの遡上障害に対する検証がないのも、この目標がないことが原因の一つになっていると思う。サンルダム魚道は、その規模・予算を含めてたいへん意欲的ではあるけれども、まだ実験の途上であり、結論を導くのは早すぎると私たちは考える。

サンル川のサクラマス資源と生物多様性を保全するにはどうすればよいか。繰り返しになるが、サクラマス(ヤマメ)、カワシンジュガイの生息状況をダム建設以前の状態に維持することを目標に調査を継続し、科学的に分析しながら、その目標に向けて努力することが必要ではないか。「サンルダム完成」とはこの目標が達成したと考えられる時であろう。

今後、サンルダムの見直しが必要な場合や、自然豊かな北海道の川の、治水のあり方や方向について検討する際、魚道を含むサンルダム建設の経緯や問題点が役立つような事後評価が行われることを期待したい。そのためにもより広く研究者や地元住民の意見や希望を取り入れながら、このダムと魚道が検証されることが望まれる。私たち二人も、しばらくは注視したいと思う。

注1: 開発局はサンル川以外の天塩川の支流に造られた治山ダムに魚道の設置を進めており、設置後サクラマスの天塩川上流へのサクラマス遡上数は増加しつつある。今後の維持・管理が期待される。

注2: 開発局はダム(魚道)の環境への影響を「最小限」にすると言ってきた(平成20年度年次報告中間とりまとめ)。しかし、どこまでを最小とするかが不明であり、「最小」の影響で自然がどの程度守られるのかもわかっていない。

グラフ サンル川の産卵床数の経年変化

2017年は9月の増水などにより過少に評価されている。ダム完成の18年に多かった理由の一つは日本海側サクラマス資源が増えてことが挙げられる(長谷川ら、水産学会誌、22年度)。その後3年間続けて減少しているが、「年次報告書」によるとサンル川以外の支流では増加傾向にあることから、減少要因としてダムや魚道による直接的、間接的影響が疑われる。

表 サンルダム上流・下流と一の沢川の産卵床数の割合

表 サンルダム上流・下流と一の沢川の産卵床数の割合

ダム設置後、一の沢川の産卵床数の割合が増加しており、魚道を上がれない、見つけられないといった俎上阻害が考えられる。

1月26日、黒部川の出し平ダム(1985年完成)と宇奈月ダム(2001年完成)の土砂を下流に流し出すための連携排砂に関する黒部川ダム排砂評価委員会が開かれました。

そのニュースを掲載します。

連携排砂は、去年の夏は雨が少なかったため、実施できなかったが、9月に堆積した土砂の腐敗が進むのを防ぐための放流が行われました。

委員会では、この放流によって川の水質や生物への影響を与えるデータに大きな変動はなく、周辺環境への大きな影響はみられなかったと結論付けました。

評価委員会の案内は、「黒部川におけるダムの排砂について」 国土交通省黒部河川事務所 https://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/index.html に掲載されています。

黒部川のダム排砂については長い経過があります。下記の関連資料1,2,3もお読みください。

関西電力の「出し平ダム」から排出されたヘドロ等の有機物が海底に堆積し、黒部川河口以東の海域においてヒラメやワカメが獲れなくなったとして、同海域で操業する漁業者らが、排砂の差止めや損害賠償等を求めた訴訟を起こしました。

2008年11月26日、富山地裁は、関西電力に対し、黒部川河口東の海域で操業するワカメ栽培組合に対して約2,730万円を支払うよう命じる判決を言い渡し、一部勝訴しましたが、ヒラメ等の漁獲減少(=刺し網漁業者の損害)と排砂との因果関係は認めませんでした。(関連資料3)

2011年4月4日、名古屋高裁金沢支部で和解が成立しましたが、原告側が賠償請求を取り下げるかわりに、関電側が排砂の方法について漁業者の意見を聞くことで双方が折り合うというもので、漁業者らの実質敗訴でした。(関連資料2)

1月26日の黒部川ダム排砂評価委員会の結論は国交省の筋書きどおりのものであって、今後も黒部川河口域で操業する漁業者らの被害が続いていくことになります。

黒部川…去年の連携排砂にかわる放流「周辺環境への大きな影響見られず」排砂評価委員会

(富山テレビ 2023年1月26日 木曜 午後8:32) https://www.fnn.jp/articles/-/477051

黒部川の2つのダムに堆積した土砂の腐敗を防ぐために行われた去年の放流で、周辺環境への大きな影響はみられなかったと結論づけられました。

海洋地質学などの専門家でつくる黒部川ダム排砂評価委員会で26日、まとめられたものです。

黒部川の出し平ダムと宇奈月ダムの土砂を下流に流し出すための連携排砂は、去年の夏は雨が少なかったため実施できませんでした。

そのため堆積した土砂の腐敗が進むのを防ごうと、土砂を排出するための専用のゲートを開けて新しい水を送り込む放流が行われました。

委員会では、この放流によって川の水質や生物への影響を与えるデータに大きな変動はなく、周辺環境への大きな影響はみられなかったと結論付けました。

連携排砂を行う国土交通省と関西電力は、この評価を踏まえ、今後はより自然に近い形での連携排砂を目指したいとしています。

(映像より)

宇奈月ダム

黒部川の出し平ダムと宇奈月ダム

関連資料1 黒部川の出し平ダム、宇奈月ダムからの土砂流出が大幅増 連携排砂 (八ツ場あしたの会HP https://yamba-net.org/19665/ より)

2017年1月18日 関連ニュース

富山湾に流れ込む黒部川は、有名な黒部ダムの下流に関西電力の出し平ダム(1985年完成)や国土交通省の宇奈月ダム(2001年完成)があります。

黒部川上流は地質がもろく、ダム計画の想定を超えて各ダムに土砂がたまってきています。ダムにたまる土砂は、ダムの貯水量を減らし、海岸浸食の原因ともなりますので、出し平ダムと宇奈月ダムでは、連携排砂という方法でダムにたまった土砂を下流に流す試みが続けられています。しかし、ダムにたまった土砂はヘドロ化し、富山湾の生態系に深刻なダメージを与えたとして、過去には漁民が裁判に訴える事態も起こりました。

関連資料2 出し平ダム排砂訴訟、漁業者と関電和解 https://blog.goo.ne.jp/kurobegawa/e/c5a4c0c3d2a6d47471e46e427ea76675

2011-04-09

4月4日、名古屋高裁金沢支部で和解が成立しました。

「黒部川の出し平ダムの排砂で漁業被害を受けたとして、河口周辺の漁業者らが、関西電力に排砂の差し止めや約6億2400万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審は4日、名古屋高裁金沢支部で和解が成立した。原告側が賠償請求を取り下げるかわりに、関電側が排砂の方法について漁業者の意見を聞くことで双方が折り合った。漁業者らにとっては、勝訴の展望が開けないなかで苦渋の決断となった」

「原告団の代表・佐藤宗雄さん(62)は「最後まで立証したかったが、裁判所のハードルを越えるのは難しかった」と残念がった。それでも、「少しでも海が良くなれば、という一心でやってきた。声を上げるのは、死ぬまでやっていきたい」と語った。」

「関電側は「今後も、関係者の意見や要望を反映し、排砂方法の改善や環境調査の充実を進め、自然に近い形で排砂を実施していきたい」とするコメントを発表した。」

「同支部は昨年11月の結審後、双方に和解を勧告していた。原告側によると、話し合いは当初不調に終わったが、同支部が「海の中のことで立証が困難だ」との見解を示したため、双方が歩み寄る形になったという。」

○所感

正直な感想は、何これ?です。

同日、県漁業協同組合連合会を相手取った控訴審も和解が成立し、2つの控訴審がセットで和解しました。このようなケースは非常に特異で、このことからも排砂問題には色々な関係者が絡みあっていることがわかります。

しかし、この和解内容(実質敗訴)を読むと不思議なのは、関電側の歩み寄りがどこに出ているのかわからないことです。朝日の記者は原告側によると人の言葉を掲載しているが、はたして納得して書いているのでしょうか。

もう少し情報がほしいです!

関連資料3 黒部川排砂被害訴訟 報告 http://www.kogai-net.com/sokai-document/document38/38-200/38-2a2/

黒部川排砂被害訴訟弁護団

弁護士 坂本義夫

第1 一審判決

2008年11月26日、富山地裁は、関西電力株式会社に対し、黒部川河口東の海域で操業するワカメ栽培組合に対して約2,730万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。

第2 事件の概要

1 本件は、関西電力が黒部川上流部に建設した「出し平ダム」から排出されたヘドロ等の有機物が海底に堆積し、黒部川河口以東の海域においてヒラメやワカメが獲れなくなったとして、同海域で操業する漁業者らが、排砂の差止めや損害賠償等を求めた訴訟である。

2 出し平ダムは、ダム湖底の土砂を排出(排砂)する機能を備えた全国的にも珍しいダムである。関西電力は、91年12月から08年7月までほぼ毎年のように計16回の排砂を行い、これまでに、東京ドーム5.5杯分にものぼる合計679万立方メートル(ただし関西電力発表値であり、実際はもっと多い)の土砂・ヘドロその他の有機物を排出してきた。なお、01年からは、国交省が下流に建設した排砂ゲート付の「宇奈月ダム」と連携して排砂を行っている。排出された有機物は、東向きの海流にのって黒部川河口以東の海域(被害海域)に流れて堆積し、海底を泥質化させた。

3 被害海域は、水深30~40メートル以内の遠浅が黒部川河口から北へ1~1.5キロメートル、東へ約15キロメートルにわたって帯のように続く場所であり、かつては全域にわたって砂地の好漁場であった。遠浅の先は急激に落ち込む谷となり、漁業者らはこれを「ヒラメの通り道」と呼んでいる。

排砂による泥質化の影響を特に受けたのは、ヒラメなどの底物を対象魚とする「刺し網」漁業とワカメ養殖であった。刺し網漁業者はヒラメ、クルマエビ等の漁獲が激減して減収を余儀なくされ、ワカメ栽培組合は壊滅的打撃を受けて98年以降操業を休止している。

4 刺し網漁業者13名とワカメ栽培組合は、02年12月4日、関西電力を被告として、排砂の差止めと海底のヘドロ等の除去、損害賠償を求める訴訟を富山地裁に提起した。

富山地裁は04年8月、排砂と漁業被害との因果関係を調査するため、公害等調整委員会(公調委)に原因裁定を嘱託した。これを受け公調委は07年3月、①刺し網漁業(魚類)の不漁は出し平ダムの排砂の影響によるものとは認められないが、②養殖ワカメの不漁は出し平ダムの排砂がワカメの生育環境を悪化させたことによるものである、とする原因裁定を行った。

富山地裁は、公調委の裁定を是認する形で前述の判決をし、ワカメ栽培組合の損害賠償請求の一部は認めたが、排砂差止め・ヘドロ除去の請求と刺し網漁業者の損害賠償請求を棄却した。

5 なお、本件訴訟と表裏の関係にあり争点の1つにもなった重要問題として、富山県漁業協同組合連合会(県漁連)による関西電力からの漁業被害補償金受領問題がある。県漁連は、初回排砂直後の92年から数年間にわたり関西電力との間で漁業被害補償にかかる交渉を行って合意を得、96年に一時金として29億8,000万円!を受領し、95年以降毎年7,000万円の年金を関西電力から受領している(一時金と年金の総額は、08年までで39億6,000万円!)。

このうち、漁業被害の補償に回されたのはわずか4億8,000万円にすぎず、県漁連は、その余の34億8,000万円について、「富山県全体の漁業振興対策費であり、排砂の被害補償金ではない」として、被害漁業者に支払おうとしない。そこで本件の原告らは、本件とは別に県漁連を相手として、受領金員の交付請求訴訟を行っている。

第3 判決の意義・評価

1 漁業行使権を正面から認めたこと

本判決は、漁協が有する「漁業権」とは別に、個々の漁業者の「漁業行使権」(漁業を営む権利)を物権的権利として正面から認めた点で高く評価できる。

これにより、まず、漁業権放棄に対する補償問題との峻別が図られた。

例えば発電所等の温排水により漁業被害を被る海域においては、通常、漁協が漁業権を放棄し、その代償として電力会社から補償金を受領している。ここでは、個々の漁業者の損害填補については漁協内部における補償金の分配問題として処理されてしまう。

本判決は、このような漁業権放棄の場合とは区別して、個々の漁業者の漁業行使権を認め、排砂を漁業行使権の侵害ととらえて不法行為責任・損害賠償請求を正面から認めたものである。

次に、物権的権利としての漁業行使権を認めた点が重要である。

物権的権利としての漁業行使権を認めたことで、損害賠償のみならず侵害行為の差止め・排除請求が基礎づけられることとなった(もっとも、結論的には排砂差止めもヘドロ除去も認めなかったが)。

2 因果関係を一部認めたこと

次に、本判決は、養殖ワカメの不漁と排砂との間の因果関係を認めており、この点も評価できる。判決は、排砂により本件被害海域のうち水深20メートル以浅の浅海域に有機物が堆積し、それが海中に舞い上がりワカメに付着するなどしてワカメが減少・死滅したとした。

このメカニズムが認められたことにより、他の海藻類への同様の悪影響さらには魚類への派生的な悪影響を立証する手がかりを得ることができた。

また、排砂の影響を調査検討する組織として関西電力などが設置した「黒部川ダム排砂評価委員会」(評価委員会)は、これまで、排砂による悪影響はワカメも含めて「ない」と報告してきたが、本判決は、同委員会のこれまでの評価・報告が誤りであることを示すものともなった。

第4 判決の問題点

1 刺し網の漁獲減少との因果関係を認めなかったこと

もっとも、判決は、水深20メートルから100メートル(中深海域)の底質の泥質化を認めず、ヒラメ等の漁獲減少(=刺し網漁業者の損害)と排砂との因果関係は認められないとした。

2 排砂の差止めを認めなかったこと

また、判決は、排砂がワカメ栽培組合の漁業行使権を侵害していることを認めたにもかかわらず、排砂の差止めを認めなかった。判決は、その判断の理由としてワカメ栽培組合が操業を「廃止」したことを挙げ、黒部川出し平ダム排砂影響検討委員会(検討委員会。評価委員会の前身)の提言を尊重して排砂をしていく限り、排砂の差止めまでは必要ないと言う。

しかし、ワカメ栽培組合は操業を「廃止」したのではなく「休止」しているのである。しかも操業できなくなった原因は排砂にあるのであるから、操業していないことは差止めを認めない理由にはならない。また、関西電力は検討委員会の提言に従ってこれまで排砂してきたと主張している。つまり同委員会の提言に従った排砂をしてきたにもかかわらず、浅海域が泥質化しワカメが不漁となったのである。同委員会の提言を尊重すれば排砂してもよいという裁判所の判断には、まったく理由がない。

3 ワカメ栽培組合の逸失利益を限定したこと

また、ワカメ栽培組合の逸失利益を操業休止から5年分(03年まで)しか認めなかった点も問題である。

第5 控訴へ

05年以降、被害海域(黒部川河口の東海域)ではあいかわらずヒラメの不漁が続いているのに対し、河口の西海域では記録的な豊漁となっている。このような顕著な差が生じる原因は、排砂しか考えられない。

原告らは控訴した。関西電力も控訴しており、闘いの舞台は名古屋高裁金沢支部に移された。

—

代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。

代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。 その要請書はこちら。

その要請書はこちら。 ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

表 サンルダム上流・下流と一の沢川の産卵床数の割合

表 サンルダム上流・下流と一の沢川の産卵床数の割合