事務局からのお知らせ

石木ダム 強制収用を許さない!東京行動12.24

カテゴリー:

12月24日に下記および添付のチラシの通り、「石木ダム 強制収用を許さない!東京行動12.24」の集会が開かれます。是非、ご参加ください。

長崎県石木ダム

強制収用を許さない!

東京行動12.24

報告集会

2019年12月24日(火)

14:30~17:00

参議院議員会館

101会議室

(16~17時記者会見)

報告集会プログラム

★映画「はたるの川のまもりびと」短縮版上映

★嶋津暉之

(水源開発問題全国連絡会共同代表)

「石本ダムは防災にも水利にも役立ちません」

★炭谷猛(長崎県川棚町議 強制収用対象地住民)

「こうばるの今」

★林田二三(長崎県東彼杵町議)

事業認定見直し要請書 国交大臣提出報告

★松井亜芸子

(石木ダム・強制収用を許さない県民ネットワーク)

「こうばるの里を失わないために」

★記者会見(質疑応答)

ほたるの川をまもりたい

長崎県東彼杵郡川棚町川原(こうばる)地区.石木川のほとり、棚田が広がる美しい里に13世帯50名以上が、まるで家族のように

暮らしています.ここに長崎県と佐世保市が「石木ダム」を造ろうとしています。

今年9月、こうばるの住民はすべての土地を強制収用されてしまいました。

人間が、人間のふるさとに

二度と帰れなし場所にすることのないように。

今からでも間に合います。

石木ダムは、まだ影も形もないダムです。

主催 石木ダム強制収用を許さない議員連盟

石本ダム・強制収用を許さない県民ネットワーク

〒859-3603長崎県東彼杵郡川棚町岩屋郷908-6

問合せ 090-2212-9949 (松井) 090-4981-9163 (林田)

直轄ダム・水資源機構ダムの2020年度予算案

カテゴリー:

政府予算案の発表に伴い、直轄ダム・水資源機構ダムの2020年度予算案が国土交通省のHPに掲載されました。

http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/yosan/gaiyou/yosan/r02/draft_r02.pdf

2020年度直轄・水機構ダムの予算の通りです。

補助ダムの各予算は2020年度予算がきまってからで、来年3月末にならないと公表されません。

直轄ダム・水資源機構ダムの予算合計は2019年度1915億円、2020年度1683億円で、232億円減りました。

2019年度の八ツ場ダム281億円、小石原川ダム351億円が2020年度ではゼロになりましたが、一方で、

沙流川総合開発(平取ダム)、成瀬ダム、設楽ダム、新丸山ダム、立野ダムなどで大幅な増額があります。

—

「石木ダムを断念させる全国集会」の講演の配布資料およびスライドと解説

カテゴリー:

11月17日(日)に「石木ダムを断念させる全国集会」が川棚町公会堂で開かれました。

11月18日が家屋の明渡し期限になっていましたが、こうばるの13世帯は動じることなく、これまでの通りの暮らしを続け、長崎県と佐世保市に対して石木ダム建設を断念させる闘いを続けています。

この全国集会は奪われた土地を取り戻す新たな闘いのスタートとなる集会でした。

石木ダムは必要性が全くなく、地元住民を苦しめるだけの有害無益な事業です。この全国集会はそのことをあらためて確認する集会でもありました。

嶋津の方から最初に「石木ダムは治水利水の両面で全く不要」というテーマで30分間の講演を行いました。

この講演の配布資料と、講演で用いたスライドとその解説は次の通りです。

石木ダムは治水利水の両面で全く不要 配布資料20191117

石木ダムは治水利水の両面で全く不要 スライドと解説 20191117

治水に関して長崎県は、今年10月の台風19号豪雨のような未曽有の豪雨が川棚川流域に降る場合もあるから、石木ダムが必要だと言っていますが、それは全くの間違いです。

川棚川流域で1/100の雨量に対して石木ダムで対応できることになっているのは計画上も流域面積の8.8%に過ぎません。しかも、その中には港湾管理者の管理区間ということで堤防整備計画がない川棚大橋下流区間なども含まれているので、実際に石木ダムで対応できることになっているのは流域面積の4~5%にとどまります。したがって、1/100を超える未曽有の豪雨が降れば、石木ダムがあっても川棚川の各所で氾濫することになります。

さらに、1/100を超える雨が降れば、石木ダムが洪水調節機能を失ってしまうことも予想されます。

計画を超える雨が降ることもあることを考えれば、長崎県は石木ダムの建設に拘泥している場合でありません。その建設を断念して、川棚川流域の住民の生命と財産を本当に守ることができる治水対策に力を注がなければなりません。

利水に関しては、佐世保市は過去の渇水が再来すれば、市民の生活への影響が計り知れないものになると述べ、渇水の恐怖を煽って、石木ダムが必要だと宣伝しています。

しかし、過去の渇水到来時と現在は水需要の状況が大きく変わっています。佐世保市水道の一日最大給水量は1990年代後半から横ばいの傾向になり、2000年代になってから、ほぼ減少の一途を辿り、2018年度は1994年度の77%まで減少しています。

水需要の大幅な減少により、今の佐世保市は渇水に対応できる都市に変わっています。そして、これからも水需要の更なる減少が続くことは確実なので、佐世保市はますます渇水に強い都市になっていきます。

是非、上記の配布資料、スライドとその解説をお読みいただき、石木ダムが本当に無意味な事業であることを周りの方に伝えてくださるよう、お願いします。

八ツ場ダムは本当に利根川の氾濫を防いだのか?(朝日新聞のウェブサイト「論座」)

カテゴリー:

朝日新聞のウェブサイト「論座」に「八ツ場ダムは本当に利根川の氾濫を防いだのか?」を書きました(嶋津)。

公開されていますので、全文を転載します。

八ッ場ダムが利根川の氾濫を防いだというフェイクニュースが出回っていますので、周りの方への拡散をよろしくお願いします。

八ツ場ダムは本当に利根川の氾濫を防いだのか? 治水利水の両面で必要性は失われている

嶋津暉之 水源開発問題全国連絡会・共同代表

(朝日新聞「論座」 2019年10月23日)

千曲川決壊に関する参考資料3点

カテゴリー:

千曲川決壊に関する参考資料も3点掲載します。

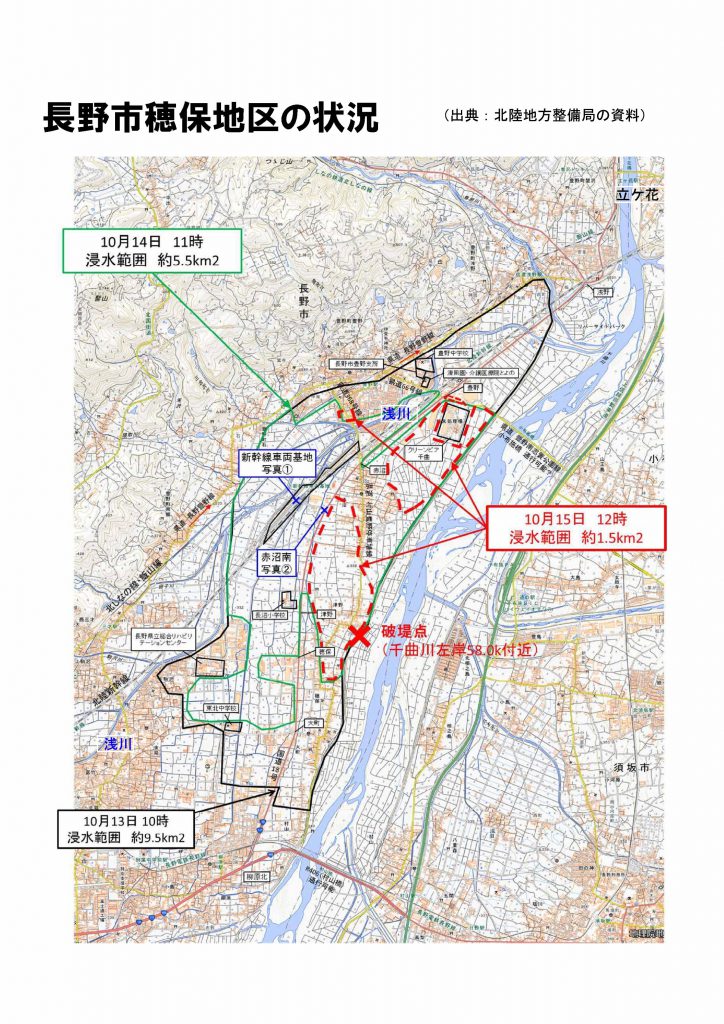

一つは破堤地点の地図です。千曲川の穂保で破堤して洪水が流入し、千曲川と並行して流れている支川・浅川の周辺が氾濫域になりました。

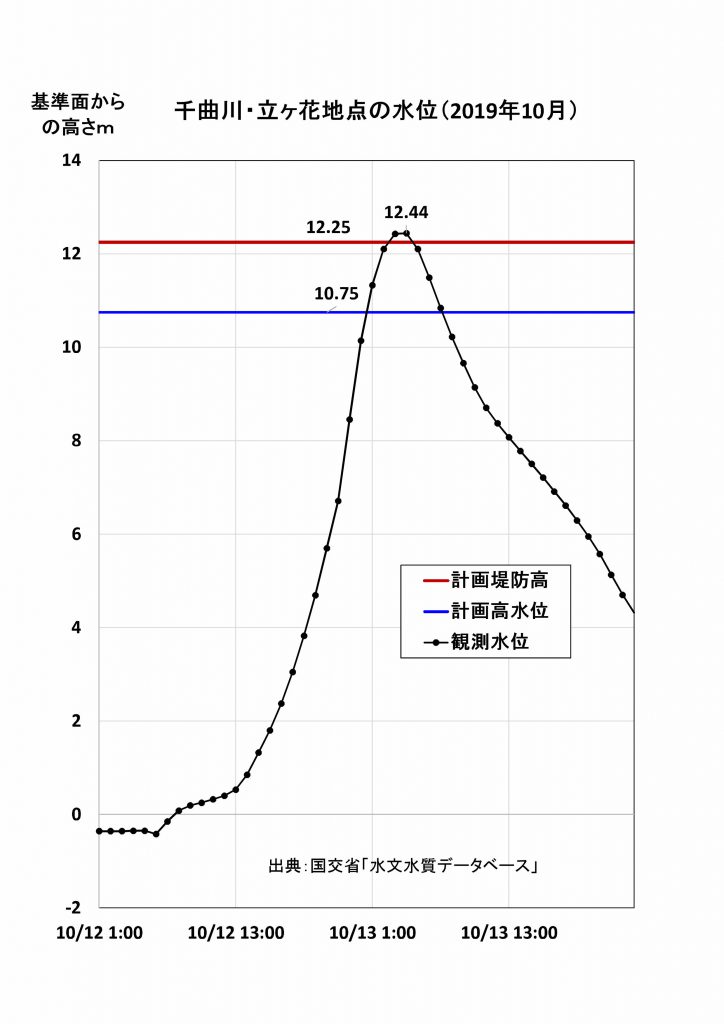

一つは浅川等の支川が合流した後の立ケ花の観測水位の推移です。立ケ花の上流で浅川や鳥居川が合流します。立ケ花の最高水位は12.44m(時間単位の最高水位であって10分単位の最高水位はこれより大きい)で、計画高水位を超え、計画堤防高をも約20cm超えました。立ケ花は狭窄部ですので、その直上流で水位が高くなり、穂保地点で越水し、破堤に至ったと考えられます。

一つは浅川等の支川が合流した後の立ケ花の観測水位の推移です。立ケ花の上流で浅川や鳥居川が合流します。立ケ花の最高水位は12.44m(時間単位の最高水位であって10分単位の最高水位はこれより大きい)で、計画高水位を超え、計画堤防高をも約20cm超えました。立ケ花は狭窄部ですので、その直上流で水位が高くなり、穂保地点で越水し、破堤に至ったと考えられます。

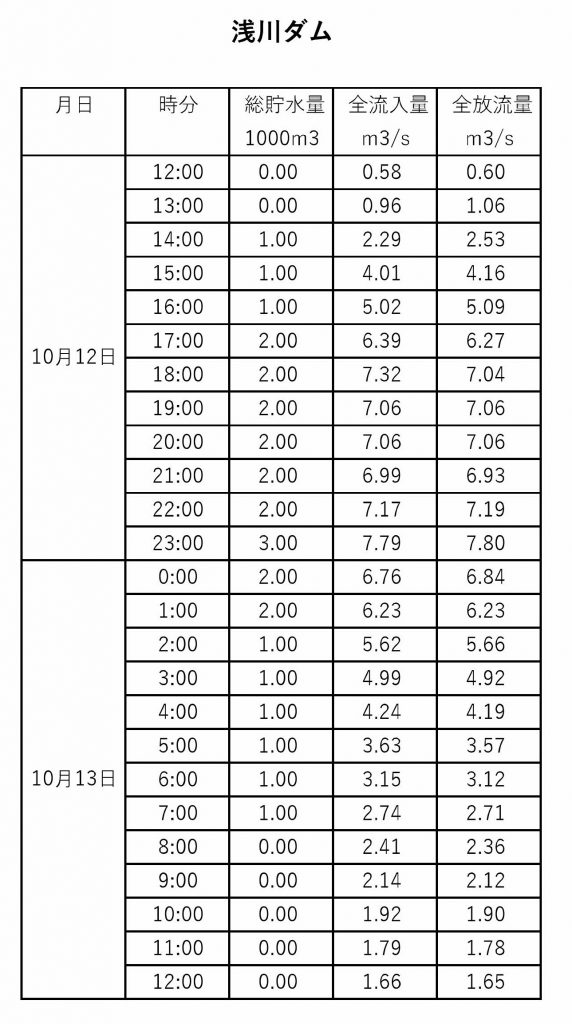

さらに一つは浅川合流点から約14km上流にある浅川ダムのデータです。決壊した10月13日3~5時の前は流入量と放流量がほぼ同じで、何の役割も果たしていません。

ただし、浅川ダムの集水面積は15.2㎢で、微々たるものです。千曲川の立ケ花地点の流域面積6442㎢の約1/400です。

とにかく、今回の破堤は、未曽有の豪雨で千曲川の水位が上昇し、穂保地点で越水したことによって引き起こされたのですから、そのように破堤の危険性のある箇所をピックアップし、(旧建設省が一時は進めようとした)耐越水堤防工法を導入することが急務だと思います。

(「堤防決壊は71河川130か所 耐越水堤防の導入・普及を!」https://suigenren.jp/news/2019/10/20/12451/を参照)

浅川ダム(出典:国土交通省「川の防災情報」)