各地ダムの情報

思川開発(南摩ダム)と一体の栃木県・県南水道事業計画を中止させよう!(現状レポート)

カテゴリー:

関東地方では、必要性を失った思川開発(南摩ダム)と、それと一体の栃木県・県南水道用水事業が進められています。

その中止を求める市民運動が展開されています。

現在の状況をまとめたレポートを掲載します。

思川開発(南摩ダム)と一体の栃木県・県南水道事業計画を中止させよう!

南摩ダム 本体工事本格化 24年度完成へ定礎式 鹿沼

水資源開発機構が栃木県鹿沼市に建設する思川開発事業の本体「南摩ダム」の定礎式が今年3月12日に行われました。

下野新聞3月13日の記事を引用します。

「思川開発事業(南摩ダム)で12日、定礎式が行われた。ダムの本体工事は2020年12月に開始し、掘削などが終了。今後は本体の建設を本格化させ、24年度末の完成を目指す。同事業は、実施に向けて1969年に計画調査がスタート。調査以降、地元では住民による反対運動が続き、約20年前に水没予定地の住民の集団移転が始まった。その後、旧民主党政権下での事業一時凍結などの曲折を経て、2016年に継続が決まった。・・・・・」

図1 南摩ダムと利根川

図2 思川開発事業(南摩ダムと二つの導水路の建設)

必要性が希薄になった思川開発事業

思川開発とは利根川の支流「思川」の支川「南摩川」に南摩ダムを建設し(図1)、同時に支川「黒川」と「大芦川」から南摩ダムまでの取水・導水施設を建設する事業です(図2)。南摩川は流量が少ないので、黒川と大芦川から導水します。現在の総事業費は約1850億円です。

南摩ダムの貯水容量は5100万㎥もあります。

思川開発の目的は洪水調節、渇水時の補給、水道用水の開発ですが、そのうち、渇水時の補給は緊急性がなく、他のダム事業と同様、ダムの規模を大きくするための増量剤のようなものに過ぎません。

洪水調節の目的に関しては、ダムをつくる南摩川は流域面積が非常に小さく(12.4㎢)、小川のような川ですから(図3)、洪水調節の必要性は希薄です。

水道用水の開発に関しては栃木県、鹿沼市、小山市、古河市、五霞町、埼玉県 北千葉広域水道企業団に2.984㎥/秒の水道用水を供給しようというものですが、利根川流域の水道用水の需要は1990年代から減り続けています。

利根川流域は東京都も含めて水道用水の需要が1990年代から確実な減少傾向になっています。6都県(茨城・東京・千葉・埼玉・群馬・栃木)の上水道の一日最大給水量は、1992年度の1418万㎥/日から2018年度の1188万㎥/日へと、この26年間に230万㎥/日も減りました。この減少量は思川開発の開発水量約26万㎥/日の8倍以上にもなります。

節水型機器の普及、節水意識の浸透、漏水漏水防止対策等により、一人当たりの給水量が年々減少してきたことが主たる要因ですが、今後は首都圏の人口も減少傾向になると予想されるので、水道用水の減少傾向は一層進んでいきます。

そのような水道用水減少時代において思川開発の水源開発は無意味な時代錯誤の事業になっています。

以上のように思川開発の目的はいずれも虚構のものになっており、思川開発は、約1850億円という超巨額の公共事業を進めることだけを目的にした事業となっています。

このように無意味な思川開発事業に対して、「思川開発事業を考える流域の会」がつくられ、長年、反対運動が進められてきました。

思川開発の水源を使う水道計画が存在しない栃木県

栃木県が思川開発で確保する予定の水利権は0.403㎥/秒(3.5万㎥/日)で、県南地域(栃木市、下野市、壬生町)に水道水を供給することになっていますが(図4)、その水道計画が存在しません。

思川から取水して各市町上水道の配水池まで配水するためには取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設を新たに建設しなければならず、巨額の費用がかかります。

この県南地域水道用水事業に関して2018年度に栃木県が委託した調査の報告書「水道施設広域化調査検討業務委託報告書(㈱日水コン)によれば、3案あって、約258~307億円という巨額の投資が必要となっています。

その一部は国庫補助金が出るとしても、大半はこの水道用水事業の利用者、すなわち、県南地域三市町の住民が負担することになります。

栃木県の県南地域水道用水事業の虚構

栃木県が県南地域水道用水事業を推進する表向きの理由は次のようなものです。

栃木県の「県南地域・水道用地下水の削減方針」 (2013年3月19日)

① 県南地域における地下水依存率は高く、栃木市等の市町は全量を地下水のみに依存しており、地下水の代替水源としての表流水を全く有していない。

② 県南地域においては、地盤沈下や地下水汚染が危惧されており、水道水源を地下水に依存し続けることは望ましくない。

③ 異常気象による渇水リスクが高まる中、県南地域には水道水源として利用できる水資源開発施設がない。

しかし、上記の①、②、③はいずれも根拠が稀薄です。

① 県南三市町水道の水源が地下水100%で何が問題なのか。

熊本市水道は地下水100%を誇りにしています。栃木県内でも真岡市や足利市などは地下水100%です。

② 県南地域は地盤沈下がすでに沈静化しており、地下水汚染は杞憂。

県南地域の地盤沈下は20年前から沈静化しています。県南地域では地下水汚染が進行していません。

③ 異常気象による渇水リスクは地下水こそ少ない。

渇水の影響を受けにくいのがむしろ地下水です。

栃木県は思川開発によって割り当てられた水源を無理矢理使うため、上記のように無意味な理由を作り上げて栃木市、下野市、壬生町にその水源を押し付けようとしています。

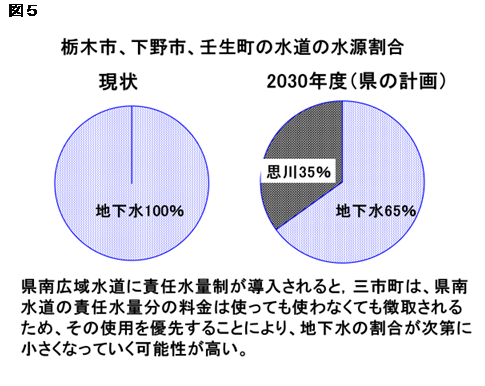

県の計画では2030年度には三市町の水道水源の35%を思川開発の水源に変えることになっています(図5)。

このような広域水道は経営を成り立たせるため、通常は責任水量制が導入されます。各市町ごとに広域水道に対する引取り責任水量を決め、その責任水量分の料金は使っても使わなくても市町が支払うという仕組みです。県南水道にこの制度が導入されると、各市町は、県南水道についてはその使用の多寡にかかわらず、一定の料金が徴取されるため、その使用を優先し、自己水源を減らしていく可能性が高いと考えられます。したがって、県の計画通りに進めば、三市町の水道水源の地下水割合は次第に小さくなっていくと予想されます。

三市町の住民にとって大変重要な問題です。県の計画通りに進めば、思川開発の水源の押し付けで、今まで地下水100%の美味しい水道水を享受していたのに、河川水の混入によって不味くなり、さらに県南水道の費用負担で水道料金がかなり高くなることが避けられなくなります。

三市町の住民にとって大変重要な問題です。県の計画通りに進めば、思川開発の水源の押し付けで、今まで地下水100%の美味しい水道水を享受していたのに、河川水の混入によって不味くなり、さらに県南水道の費用負担で水道料金がかなり高くなることが避けられなくなります。

地下水100%の水道水を守る運動

この計画に対して、三市町では地下水100%の水道水を守る運動が展開されています。「栃木県南地域の地下水をいかす市民ネットワーク」がつくられ、さらに各市町ごとにも「思川開発事業と栃木市の水道水を考える会」、「下野市の水道水を考える市民ネットワーク」、「壬生町の水と環境を守る会」がつくられて、地下水100%の水道水を守るための集会を開き、行政との交渉を続けています。

この「地下水100%の水道水を守る運動」がそれなりの効果を上げ、現段階では県南水道に対する各市町の姿勢に歯止めがかかり、県南水道事業計画は栃木県の思惑通りには進んでいません。

しかし、先行きはまだわかりません。「ダムの水を使わせる」ことが国の方針ですので、三市町への栃木県の働きかけが今後強まっていくことが予想されます。

栃木で進められている「地下水100%の水道水を守る運動」に対して支援の声を届けていただければと思います。

球磨川水系河川整備計画原案への意見書(2020年球磨川洪水に対応できない川辺川ダム、川の環境を壊す川辺川ダムの計画中止を!)2022年5月2日

カテゴリー:

球磨川水系河川整備計画原案への意見書を2022年5月2日に提出しました(嶋津暉之)。

意見書は2020年球磨川洪水に対応できない川辺川ダム、川の環境を壊す川辺川ダムの計画中止を!2022年5月2日

のとおりです。

川辺川ダム問題だけでなく、遊水池の整備の問題、市房ダムの問題もありますので、それらについても少しふれました。

長文ですので、目次を下記に示しておきます。

目次

1 球磨川流域の死者50人の9割は球磨村と人吉市の住民で、支流の氾濫によるものであったから、川辺川ダムがあっても救うことができなかった____2

1-1 球磨村渡地区の水没は小川の氾濫が引き起こした_________2

1-2 人吉の犠牲「原因は支流氾濫」市民団体が調査結果公表______3

2 2020年7月洪水は小川や人吉付近の支川流域の時間雨量が非常に大きく、川辺川ダムが必要という治水計画は基本的な誤りがある__________3

3 2020年7月豪雨による球磨川大氾濫の最大の要因は球磨川本川と支川の河床掘削があまり実施されてこなかったことにある_____________5

3-1 球磨川は河床高が計画河床高よりかなり高い状態が放置されてきた_5

3-2 川辺川ダム推進のために、球磨川の高い河床高が据え置かれてきた_7

4 ダム依存度が異常に高い治水計画(球磨川河川整備計画原案)の危険性_7

5 自然に優しくない流水型ダム____________________9

5-1 既設の流水型ダムで明らかになってきた川の自然への多大な影響___9

①生物にとっての連続性の遮断_____________________9

➁ダム貯水域は流入土砂、土石が堆積した荒れ放題の野原へ________9

③ダム下流河川の河床の泥質化、瀬や淵の構造の衰退___________10

➃河川水の濁りが長期化________________________10

5-2 とてつもなく巨大なゲート付き流水型ダム「川辺川ダム」の運用は全くの未知数、川辺川・球磨川の自然が大きなダメージを受けるのではないか。_____10

5-3 かけがえのない美しい川辺川を失ってよいのか_________12

補論1 先祖代々の土地、現在の生活、コミュニティを喪失させる遊水地の整備は安易に進めるべきではない____________________12

補論2 市房ダムは再開発ではなく、環境問題と緊急放流問題から考えて撤去を検討すべきである_________________________13

各都市で進行する水道用水の減少、佐世保市が架空予測を続ける真の理由

カテゴリー:

最近、某所で石木ダムが利水治水の両面で必要性が失われているという報告をする機会がありました。(嶋津暉之)

「減り続ける佐世保市水道の給水量 石木ダムは利水治水の両面で必要性が希薄」

https://suigenren.jp/news/2022/04/15/15995/

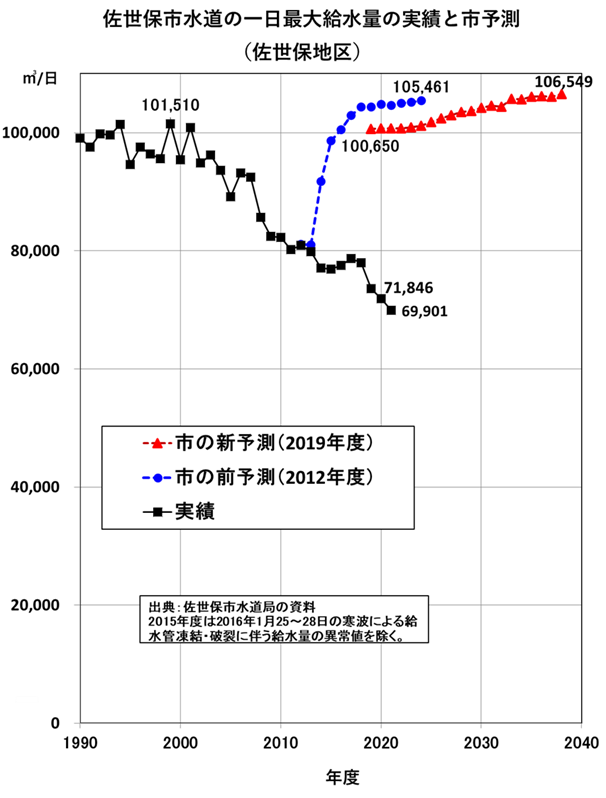

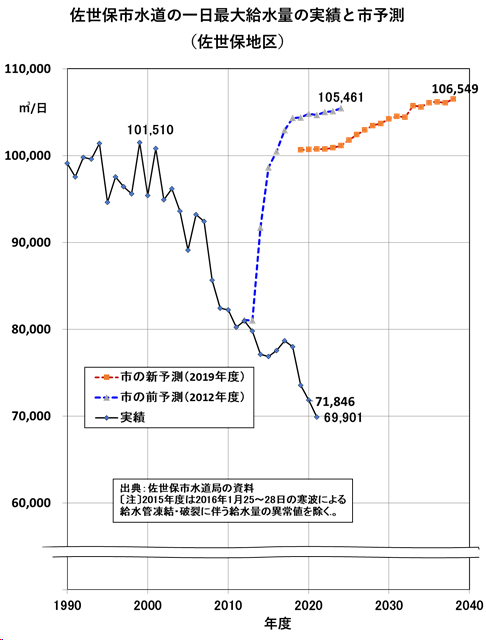

利水の面では下記の佐世保市のグラフを示し、水需要(一日最大給水量)の実績が減少の一途をたどるようになってきているのに、佐世保市が実績とかけ離れた架空予測を行って石木ダムの水源が必要だとしているおかしな実態について報告しました。

この報告について二つの質問がありました。

(1) 水道用水の需要が減ってきているのはなぜか。佐世保市のみに見られる現象なのか。

(2) 佐世保市が水需要の実績とかけ離れた架空の水需要予測をなぜ続けるのか。

それぞれについて下記の通り、説明しました。

(1)について(水道用水の近年の給水量の減少傾向は、日本の各地で見られる現象であって一極集中が進む東京都の水道も例外ではない。)

水道用水の需要の減少傾向は近年、日本の各都市で見られる現象です。漏水防止対策の推進、節水機器の普及、節水意識の浸透などによって水道用水の需要が明確な減少傾向を示すようになりました。

日本で一極集中が進む東京都の水道用水も例外ではありません。東京都は今年はコロナ禍により、人口が少し減りましたが、昨年までは人口が増加の一途を辿ってきました。

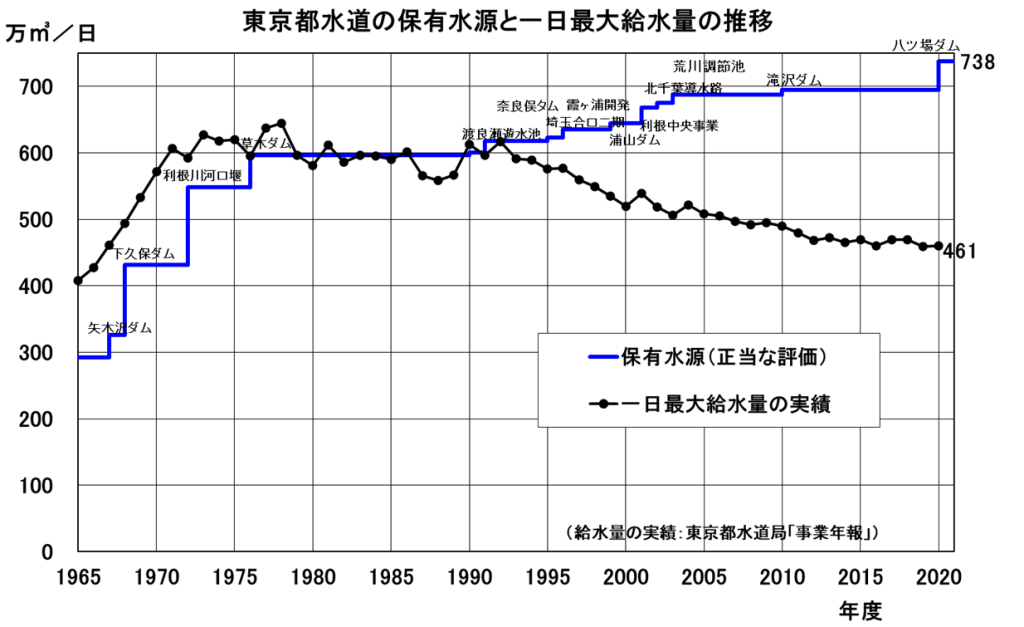

その東京都について下記の東京都のグラフを示し、近年は確実に水需要が減ってきています。1992年度には600万㎥/日を超えていましたが、その後はどんどん減って2020年度は461万㎥/日まで下がりました。この間の減少率は25%にもなっています。

なお、この東京都は下記のグラフの通り、利根川・荒川水系のダム等の水源開発事業に貪欲に参画してきたため、大量の余剰水源を抱えています。2020年度の八ツ場ダムの完成で東京都は現在、270万㎥/日以上という極めて大きな余剰水源を保有しています。使いもしない大量の余剰水源は何の意味もないのですが、関東地方でもこのように全く無駄な水源開発事業が続けられてきています。

このように水道用水の需要の減少傾向は日本の各地で見られる確実な現象になってきているのですから、その事実を踏まえて予測を行うのが当たり前のことであるにもかかわらず、佐世保市は、実績を無視した架空予測を続けているのです。

(2)について(ダムができれば、架空予測は用無し(札幌市と神奈川県営水道の例))

佐世保市が水需要の実績を無視した架空予測を続ける理由は、石木ダム事業にあります。

このことに関して二つの実例を示します。

札幌市の例

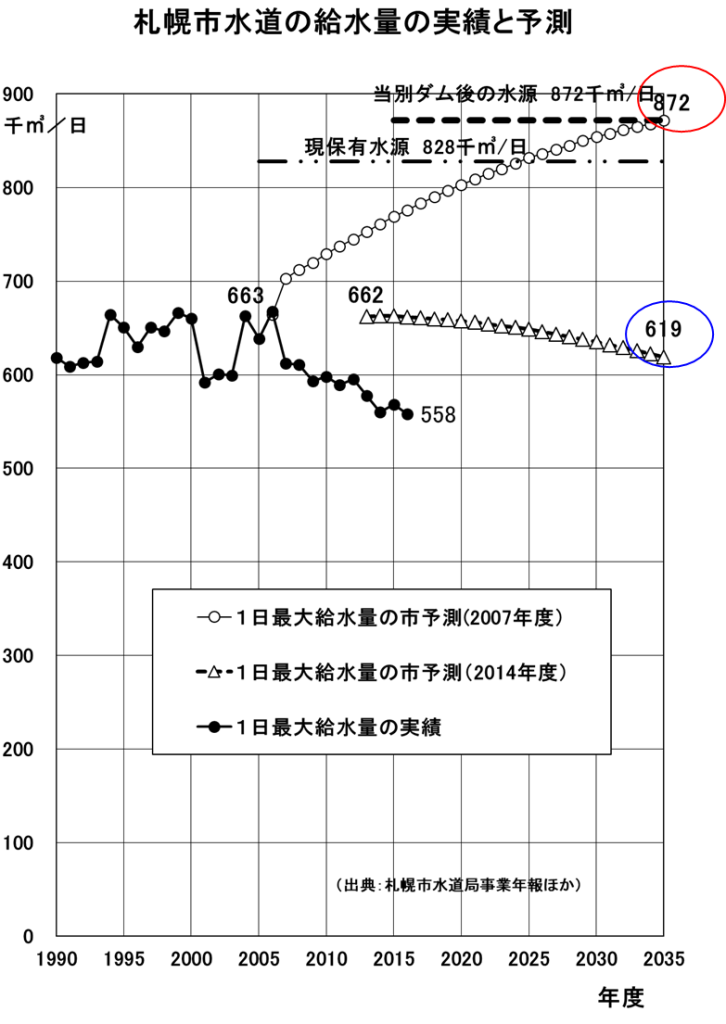

当別ダム(貯水容量745万㎥)は北海道が建設したダムで、2012年度に完成しました。

札幌市水道がこの当別ダム事業に参画しました。当別ダムが完成するまでは札幌市水道は給水量がどんどん増えるので、下記のグラフの通り、当別ダムの水源が必要だとしていました。

ところが、同グラフの通り、当別ダム完成後の札幌市水道の予測は大きく変わりました。新予測は給水量が漸減していくというもので、2035年度の一日最大給水量は従前の87万㎥/日から62万㎥/日へと、25万㎥/日もの大幅な方修正を行いました。

札幌市水道は当別ダムの完成により、架空予測を続ける理由がなくなったので、臆面もなく、実績重視の予測に切り替えたのです。

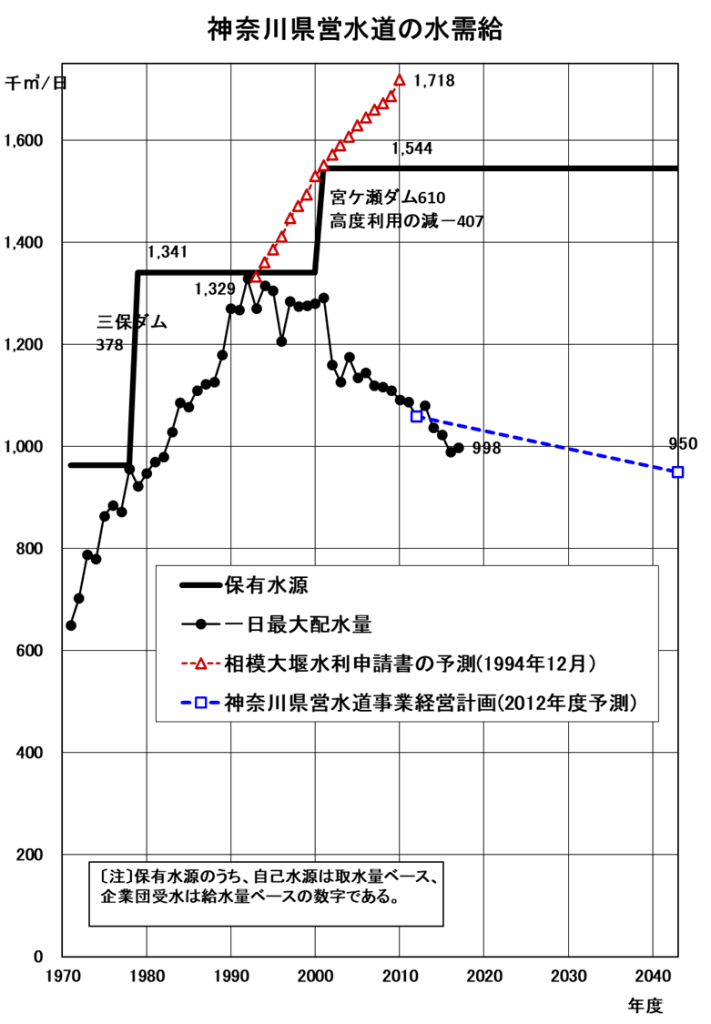

神奈川県営水道の例

神奈川県営水道は国土交通省の宮ケ瀬ダム事業に参画しました。宮ケ瀬ダム(貯水容量19300万㎥)は2000年度に完成しました。

宮ケ瀬ダムが完成するまでは神奈川県営水道は下記のグラフの通り、水需要がどんどん伸びるから、宮ケ瀬ダムの水源が必要だとしていました。ところが、宮ケ瀬ダムが完成すると、がらりと変わりました。水需要は今後は減っていく予測になったのです。

宮ケ瀬ダムの水源が必要ということを言う必要性がなくなったので、神奈川県営水道の水需要予測は、同グラフの通り、実績重視の予測に変ったのです。

この二つの例を見れば、佐世保市が水需要の実績を無視した架空予測を続ける理由は、石木ダム事業にあることは明白です。

石木ダムの水源が佐世保市に必要であるとするために架空予測を続けているのです。石木ダム事業がなければ、佐世保市もまともな予測に変わるに違いありません。

球磨川流域治水 遊水地「90世帯移転」住民困惑「自宅再建したのに」 遊水地は本当に必要なものなのか

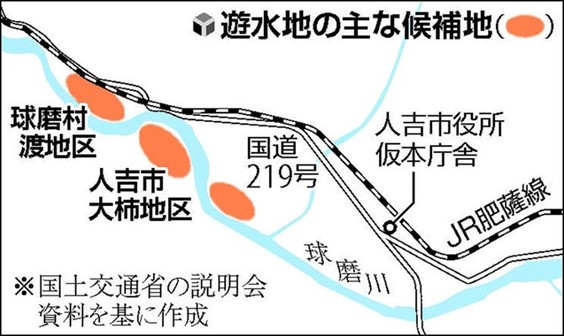

2020年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川流域で、国土交通省は人吉市、球磨村で計約90世帯の移転が必要な遊水地の設置事業を進めようとしています。

国は今月、用地取得に関する日程の説明を始めたが、対象地域では豪雨後に自宅を再建した被災者もおり、困惑が広がってい。

遊水地は先祖代々の土地、現在のコミュニティを喪失させるものです。球磨川の治水対策として本当に必要なものなのでしょか。

河道掘削でどこまでの洪水に対応できるのか、とことん見極めることが先決です。

集団移転 迫られる選択 球磨川治水で遊水地候補の人吉市大柿地区 「水害怖い」「愛着」板挟み

(熊本日日新聞2022/4/7(木) 11:39)https://news.yahoo.co.jp/articles/b772013b6569f966f7247ddecfaab57f75d5449f

球磨川治水対策の「遊水地」候補となっている大柿地区(中央)と中神地区(同奥)=1月、人吉市(高見伸、小型無人機で撮影)

2020年の熊本豪雨の被害が大きかった人吉市大柿地区の住民が、住み慣れた土地を離れるかどうか選択を迫られている。氾濫した球磨川の治水のため、地区の半分以上が「遊水地」の候補地となった上、市が地区全体の集団移転を提案したからだ。住民の意向を踏まえた提案ではあるが、現地での生活再建を望む声も根強い。一方、分断を心配して地区全体を遊水地にするよう求める声もある。

「土地は先祖から受け継いだ財産。ここに住み続けたい」。4月から町内会長を務めている大柿章治さん(76)が語った。自宅は被災後に修理。隣のビニールハウスでは施設園芸も再開し、「大柿の存続に力を注ぎたい」と意気込む。

遊水地整備案は、国が提示。大柿地区の半分以上に当たる約20ヘクタールを整備するとした。さらに市が3月19日の説明会で、地区全体の集団移転を提案した。

松岡隼人市長は説明会で「大柿は地形的に浸水リスクが高い。命とコミュニティーを守り、早期に生活再建を実現するためには安全な場所へ移転し、新しい大柿地区をつくることが望ましい」と説明。国が計画する流水型ダムの完成に長期間要することも、浸水リスクが残る理由に加えた。

松岡隼人市長が大柿地区の集団移転を提案した説明会で意見を述べる住民=3月19日、人吉市

松岡隼人市長が大柿地区の集団移転を提案した説明会で意見を述べる住民=3月19日、人吉市

大柿地区は、蛇行する球磨川の左岸に位置。豪雨では、あふれた濁流が地区全体を襲い、全58世帯が全壊した。対岸には、同じように遊水地の整備候補地となった中神地区がある。

大柿地区は被災当初、補助事業を活用した集団移転を模索した時期もあった。だが、費用や時間がかかり過ぎるとして立ち消えになり、住民はそれぞれ生活再建を進めていた。

そうした中、国が昨年2月以降、遊水地の整備方針を順次示し、11月に大柿地区の整備案を示した。市の意向調査では、全58世帯のうち43世帯が移転再建を希望したほか、遊水地整備も44世帯が賛成した。被災から時間が経過し、「心の整理がついた」と賛成に転じた人もいたという。

市内の仮設住宅に暮らす男性(65)は「もう水害で怖い思いはしたくない。移転するのが一番」とした上で、「遊水地になる区域とならない区域で大柿が分かれるのは複雑。全域を遊水地にした方が納得できる」と全域整備を訴えた。

「遊水地はできれば造ってほしくない」という大柿勝則さん(69)も「住民の意向が受け入れに傾く中、反対意見を通せば地区が二分される」と懸念した。前町内会長の一橋國廣さん(77)は現地再建を強く望みながらも「住民それぞれに考えがあり、周囲に残った方がいいとは言えない」と複雑な表情を浮かべた。

「遊水地はできれば造ってほしくない」という大柿勝則さん(69)も「住民の意向が受け入れに傾く中、反対意見を通せば地区が二分される」と懸念した。前町内会長の一橋國廣さん(77)は現地再建を強く望みながらも「住民それぞれに考えがあり、周囲に残った方がいいとは言えない」と複雑な表情を浮かべた。

遊水地を受け入れて移転すれば、土地は国が買収する。ただ、遊水地の整備区域外の住民が移転を望んでも補償の対象にならない。住民の中で、費用負担を巡る“線引き”が生まれる事態を危ぶむ声もある。

市は集団移転の提案を踏まえて、4月以降に改めて地区全体の意向を確認するとした。(中村勝洋、川野千尋、元村彩)

球磨川流域治水 遊水地「90世帯移転」住民困惑「自宅再建したのに」

(読売新聞2022/03/22 05:00 )https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220322-OYTNT50010/

2020年7月の九州豪雨で氾濫した熊本県の球磨川流域で、国が治水対策として計画する 遊水地 の候補地に人吉市、球磨村の計約90世帯が含まれ、移転を迫られることになった。国は今月、用地取得に関する日程の説明を始めたが、対象地域では豪雨後に自宅を再建した被災者もおり、困惑が広がっている。(前田敏宏、松尾真里那)

修繕を終えた自宅前で、将来への不安を口にする今村さん(熊本県球磨村で)

修繕を終えた自宅前で、将来への不安を口にする今村さん(熊本県球磨村で)

23年度着工目標

「せっかくリフォームして住み始めたのに、別の場所に移らないといけないなんて……」。球磨村渡の候補地に夫婦で住む今村チエ子さん(71)は、球磨川に近い自宅前で表情を曇らせた。

豪雨によって木造2階建ての自宅は約4・5メートル浸水し、「全壊」の判定を受けた。一時、仮設住宅に身を寄せたものの、自宅の骨組みは無事だったため、愛着のある土地で修繕による再建を選んだ。

球磨川を眺めながら散歩するのが好きで、地元を離れることは選択肢になかった。21年夏前に数百万円をかけて再建を終え、ようやく自宅で生活を始めようとした直前、遊水地の候補地に入ることを知った。

村によると、渡地区の候補地では被災前、約50世帯が暮らしていた。今村さん宅の近隣では被災のため家を取り壊し、村外に引っ越した人もいる。「離れたくないが、水害があったけん、移転は仕方がなかとかな。せめて慣れ親しんだ場所の近くで暮らしたい」と今村さんは願う。

村によると、渡地区の候補地では被災前、約50世帯が暮らしていた。今村さん宅の近隣では被災のため家を取り壊し、村外に引っ越した人もいる。「離れたくないが、水害があったけん、移転は仕方がなかとかな。せめて慣れ親しんだ場所の近くで暮らしたい」と今村さんは願う。

遊水地 川沿いの土地に水を引き込み、河川の流量を抑える治水対策。平常時は農地や公園として利用するが、洪水時には浸水するため住宅は移転が必要になる。九州豪雨を受け、国、熊本県、流域市町村が掲げた「流域治水」の一環として計画された。国は土地を掘り下げて水をためる「掘り込み方式」を基本とした整備を予定している。

国土交通省は昨秋以降の住民説明会で、候補地4か所の配置案を公表した。このうち、宅地がある球磨村渡地区(約30ヘクタール)と人吉市大柿地区(約20ヘクタール)の住民には、高台などへの移転を求める方針だ。今月に入って渡地区で開催した説明会では、22年度半ば以降に用地取得に向けて補償額を提示するスケジュール案を示し、23年度の着工を目指す方針を明らかにした。

国交省八代河川国道事務所の森康成副所長は「貴重な宅地を提供いただくことになる。住民の意向に寄り添いながら治水のため理解を求めていきたい」と話す。

先祖代々の土地

人吉市によると、大柿地区では約40世帯が候補地に入る。先祖代々、この地区で暮らしてきたという山上修一さん(77)の自宅敷地も候補地に含まれ、「豪雨で苦しい生活を強いられ、やっとの思いで生きてきたのに故郷も奪われるのか」と落胆を隠せない。

豪雨で自宅は2階まで濁流が押し寄せた。敷地内で営んでいた民宿を住まいとして修繕中で、約2か月後には夫婦で地区へ戻るつもりだ。

大柿地区の大半の世帯が遊水地の移転対象となることを踏まえ、人吉市は19日の説明会で、候補地外を含む全約60世帯に浸水リスクが低い地区外への集団移転を提案した。松岡隼人市長が「命とコミュニティーを守るため」と理解を求めたが、反対の声も上がった。

豪雨当日、地区は広範囲で浸水したが、有志による避難誘導によって一人の犠牲者も出さなかった。山上さんは「財産とも言えるコミュニティーは、この場所で、何十年もかけて積み上げてきたもの。先祖代々の土地を守っていくためにも地区外への移転には反対だ」と口にした。

九州豪雨で大規模浸水、遊水地整備へ集落全58世帯に移転提案

(読売新聞2022/03/21 11:27)

豪雨で球磨川が氾濫し大規模な浸水被害を受けた熊本県人吉市の市街地(2020年7月4日、読売機から)

豪雨で球磨川が氾濫し大規模な浸水被害を受けた熊本県人吉市の市街地(2020年7月4日、読売機から)

九州豪雨で被災した熊本県人吉市は19日夜、遊水地の整備が計画されている大柿地区を対象に説明会を開いた。松岡隼人市長は大規模な浸水被害を踏まえ、全58世帯に地区外への移転を提案。「安全な場所でコミュニティーを保ったまま新しい集落を整備することが望ましい」と理解を求めた。(前田敏宏)

市は、住民への意向調査の結果も明らかにした。8割弱が遊水地の整備計画に協力する意向を示した一方、反対が1割弱、判断がつかないが1割半だった。

市によると、計画に対して「協力する」との回答が44世帯(全体の76%)に上った。これを踏まえ、地区全体での移転案を復興方針として示した。計画に「協力しない」は5世帯(9%)、「判断つかない」は9世帯(15%)だった。

今後の住居に関しては、43世帯(74%)が移転方針と回答し、12世帯(21%)は現地再建を希望。3世帯(5%)は再建場所は判断ができないとした。遊水地の予定地に入る37世帯では5世帯が現地再建を望んだ。

説明会には住民ら約50人が出席。「水害は大変な恐怖だった。土地の有効利用へ提供したい」と協力意向が示された一方、「水害で多くを失った。せめて元の地区で営みを再開したい」と反対の声も上がった。

市は新年度以降も懇談会や戸別訪問を続け、計画への理解を求める。

人吉市大柿地区の遊水地整備で全世帯移転を提案

(NHK2022/03/22 12:28)https://www3.nhk.or.jp/lnews/k/kumamoto/20220322/5000015064.html

おととし7月の豪雨を受けた今後の治水対策として人吉市の大柿地区で検討されている遊水地の整備に向け、市は地区の全世帯に移転を求める案を示しました。

これは19日に開かれた住民説明会で示されました。

人吉市の大柿地区では、今後の治水対策として、川からあふれた水をためる遊水地の整備が検討されていて、去年、国が地区の3分の2を遊水地の整備範囲とし、住民に移転を求める一方、残る3分の1は宅地や農地にする案を提示していました。

説明会では、市が地区の全58世帯に行った調査の結果が示され、およそ8割が「国の計画に協力する」とした一方、整備範囲については「コミュニティが分断される」とか「治水効果を高めるため全域にすべき」などの理由から半数が「納得できない」と答えたということです。

そのうえで松岡市長は、「新たなダムの完成にも10年かかり、大柿地区全体が危険な場所のままだ」と述べ、全世帯に集団移転を求めました。

これに対し住民からは「早く用地交渉を進めてほしい」といった意見の一方、「すでに自宅を再建し、ほかの場所には移りたくない」といった意見も出されました。

市は集団移転について、再度、住民の意向を調査した上で、地区全体を遊水地とする案も含め、国に要望したいとしています。

みなし仮設で暮らしている50歳の男性は「大柿地区での再建を目標に避難生活を続けてきたのに到底受け入れられない。再検討してほしい」と話していました。

減り続ける佐世保市水道の給水量 石木ダムは利水治水の両面で必要性が希薄

カテゴリー:

3月で2021年度が終わりましたので、佐世保市水道の2021年度の一日最大給水量がどうであったかを知るため、佐世保市に対して2021年度の毎日の給水量について情報公開請求を行いました。

昨日、そのデータが届きましたので、2021年度までの一日最大給水量の動向のグラフを早速描いてみました。

減り続ける佐世保市水道の給水量(利水面で石木ダムは不要に)

佐世保市水道の一日最大給水量の動向は下図の通りです。2021年度の一日最大給水量は69,901㎥/日で一段と小さくなりました(一日最大日は2021年12月31日)。

2000年度前後の一日最大給水量は10万㎥/日程度ありましたが、その後はほぼ減少の一途を辿るようになり、今は7万㎥/日程度になりました。

佐世保市の水需要予測では2020年度以降は一日最大給水量が10万㎥/日を超え、10.7万㎥/日程度になるから、石木ダムの水源約4万㎥/日が必要だということになっています。

しかし、一日最大給水量の実績は下図の通り、減り続け、現在は7万㎥/日程度になりました。予測値との差は3万㎥/日以上に拡大しています。

なお、佐世保市の水道水源は許可水利権の他に慣行水利権も加えると、10万㎥/日程度あります。

このグラフを見れば、石木ダムの新規水源が佐世保市にとって必要であるはずがありません。利水面で石木ダムは無用のものになってきているのです。

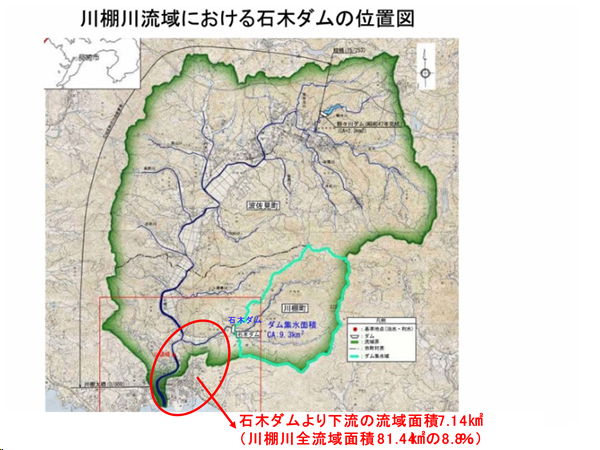

治水面でも石木ダムは必要性が希薄

一方、石木ダムは治水面での必要性も希薄なダムです。1/100洪水に対応するために石木ダムが必要とされています。

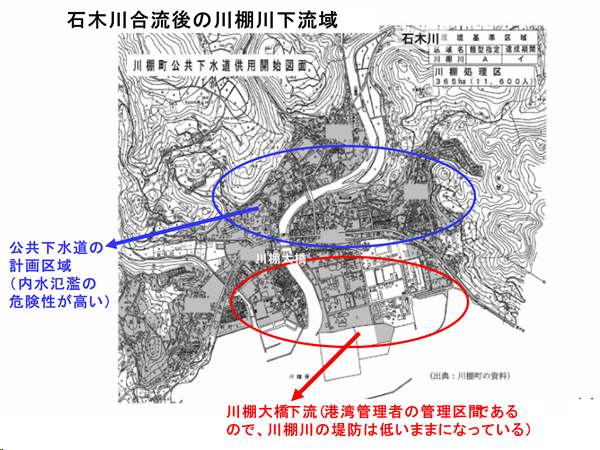

下図の通り、石木ダムより下流の川棚川の流域面積は7.14㎢で、全流域面積81.44㎢の8.8%です。

そのうちの大半を占めるのは下図の通り、川棚町市街地の公共下水道計画区域と、川棚大橋下流の最下流域です。

前者は内水はん濫による1/1O降雨の計画対象区域ですから、雨量規模が1/10を上回れば、内水はん濫で溢れる危険性が高まります。

後者は港湾管理者の管理区間であるということで、低い堤防がそのまま放置されており、堤防整備の計画も示されていません。

したがって、1/100洪水に対応するために石木ダムが必要とされていますが、公共下水道計画区域と、川棚大橋下流の最下流域はもっと小さい規模の洪水で溢れる危険性が高いのです。

川棚川下流域の治水対策として必要とされていることは「内水氾濫の危険性の高い公共下水道計画区域について内水氾濫対策を充実すること」と、「川棚大橋下流の港湾管理者管理区間の低い堤防を嵩上げすること」です。

このように石木ダムよりはるかに重要な治水対策があるのに、長崎県はもっぱら石木ダム事業の推進に力を注いでいるのです。

必要性が希薄な石木ダムの建設中止を!

以上の通り、石木ダムは利水面でも治水面でも必要性が希薄なダムです。

ダム予定地に住む13世帯約50人の人たちの生活が守るために、必要性が希薄な石木ダムの建設を中止させましょう。