集会などのお知らせ・報告

「ウナギが生きる川を取り戻す。ウナギと河川環境の問題を考えるシンポジウム」報告(2016年9月11日)

カテゴリー:

2016年9月11日(日)午後、東京・水道橋の全水道会館の大会議室で「ウナギが生きる川を取り戻す。ウナギと河川環境の問題を考えるシンポジウム」を開催しました。主催団体は「利根川流域市民委員会」です。その報告を掲載します。

和波一夫(水源連事務局)

シンポジウムの開催趣旨は次のとおりです。

「ニホンウナギ漁獲量の減少はすさまじいものがあります。とりわけ、霞ケ浦を含む利根川は、かつて日本で最大のウナギ漁獲量がありましたが、今は激減しています。 ニホンウナギが激減した要因はシラスウナギの乱獲だけでなく、様々な河川工作物や河川工事により、ウナギの遡上・降下が妨げられ、ウナギの生息場(エサ場、隠れ場所)が失われてきたことも大きな要因と考えられます。 そこで、ウナギが生息できる河川環境を取り戻すため、ウナギに関する第一線の研究者にご登壇いただき、今後の河川のあり方を市民とともに考えるシンポジウムを開催します。」

シンポジウムの概要は次のとおりです。

◆「利根川の未来を考えるカムバック・ウナギ・プロジェクト」の取組み はじめに、利根川流域市民委員会の共同代表の嶋津暉之さんから、このプロジェクトへの取り組みの活動経過として、関係資料の収集、漁協ヒアリングとアンケート、内水面水産試験場ヒアリング、利根川下流部の現地調査についての報告と、利根川下流部にある利根川河口堰と霞ケ浦・常陸川水門の現状についての報告がありました。 報告の詳細は「八ッ場あしたの会」のHPhttp://qq4q.biz/yIU8 をご覧ください。

〔注〕常陸利根川:霞ケ浦から出て利根川に合流する部分を常陸利根川と呼んでいます。ただし、河川法上は「霞ケ浦」(西浦・北浦・外浪逆浦(そとなさかうら)・北利根川・鰐川・常陸川)の範囲を「常陸利根川」という利根川の支川としています。

◆講演 「ウナギの保全生態学 二ホンウナギの現状と保全策」

第一部の講演は、海部健三さん〈中央大学准教授 IUCN(国際自然保護連合)種の保存委員会 ウナギ属魚類専門家グループメンバー〉を講師に迎え、1時間の講演と質疑が行われました。 写真右下=「ウナギの保全生態学」海部健三 著 共立出版 2016年5月発行

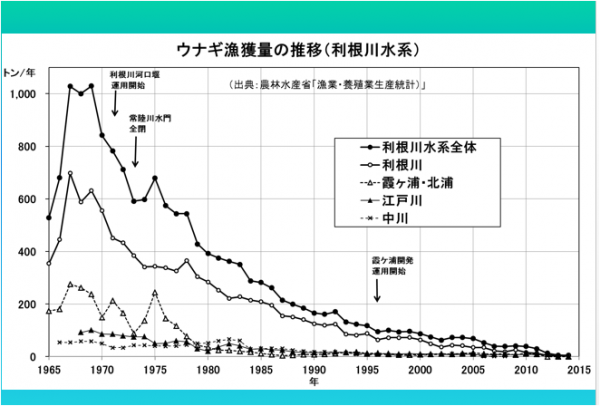

講演を要約しますと、 「ウナギは川と海を行き来する通し回遊魚である。ウナギの一種、ニホンウナギ(学名Anguilla japonica)は現在、急激に減少している。日本の河川や湖沼におけるウナギの漁獲量(いわゆる天然ウナギの漁獲量)は、1960年代には3000t前後であったが、2015年にはわずか70tにまで減少した。このような状況を受け、2013年に環境省が、2014年にIUCN(国際自然保護連合)が、相次いで本種を絶滅危惧種に指定した。」

講演を要約しますと、 「ウナギは川と海を行き来する通し回遊魚である。ウナギの一種、ニホンウナギ(学名Anguilla japonica)は現在、急激に減少している。日本の河川や湖沼におけるウナギの漁獲量(いわゆる天然ウナギの漁獲量)は、1960年代には3000t前後であったが、2015年にはわずか70tにまで減少した。このような状況を受け、2013年に環境省が、2014年にIUCN(国際自然保護連合)が、相次いで本種を絶滅危惧種に指定した。」

「ニホンウナギの減少を引き起こしている要因は、他の多くの種と同様、複合的なものであり、(1)海洋環境の変動、(2)過剰な漁獲、(3)成育場の環境変化の三つの要因が重要とされている。 高度経済成長期以降、日本の河川には河口堰やダム、砂防堤など多くの河川横断工作物が建設され、河川の上流と下流のつながりを含む、海と川のつながりが失われた。ニホンウナギをおびやかしている複合要因のうちでも、成育場の喪失は、本種のもっとも重要な要因と考えるべきだろう。」

「ニホンウナギが遡上できる河川であれば、海と川のつながりは良好であり、ダムなど人為的影響によって遡上できない河川は、改善する必要がある。」

「ニホンウナギは河川と海の連結性、水辺の食物網の健全性の指標種として優れているだけでなく、水辺の生物多様性の回復を進めるためのシンボルとしても、大きな役割を果たすことができる。」

◆第二部のパネルディスカッション「ウナギが生息できる河川環境を取り戻すには?」

第二部では最初に、二平 章さん(茨城大学人文学部市民共創教育研究センター・客員研究員)から「ウナギ資源の減少と河口堰建設」の報告を受け、続いて浜田篤信さん(NPO霞ケ浦アカデミー、元・茨城県内水面水産試験場長)から「霞ケ浦がウナギを救う」と題しての報告を受けました。

お二人の報告の内容を要約しますと、 「霞ヶ浦開発前の霞ヶ浦は、内水面全国第一位の漁業を誇った。最盛期の漁獲量は約2万トンに達したが、ウナギは最重要漁獲対象種で、シラスウナギやクロコが養殖用種苗として、また成魚は食用ブランド品として出荷され、漁家の生計を支えた。漁業の状況を一変させたのは霞ヶ浦開発事業である。1963年には霞ヶ浦最下流部に常陸川水門が建設され、1970年からは、これと並んだ地点の利根川に利根川河口堰が完成し、ウナギに致命的な打撃を与えた。」

「霞ヶ浦では常陸川水門の完全閉鎖後の4年後からウナギ漁獲量が著しく低下したのは、閉鎖後に湖内へのシラスウナギの遡上量が減少し、4年後に漁獲の中心となる4才魚の漁獲量が減少したこと、4才魚以上の雄の大半が降河したことによるものと考えられる。」

「絶滅危惧種指定に関する報道や学者のウナギ論議に弱いのは、ウナギの成育場としての河川や湖沼に対する開発政策の見直しを求める視点の欠落である。あたかも乱獲だけがウナギを減少させた要因とする議論は、禁漁や漁獲規制といった漁業生産者のみに対策を矮小化させることでもある。」

「シラスウナギが遡上でき「クロコ」となって流域全体の小河川・湖沼にまで分布生息して産卵魚となるまで成育できる流域環境の修復・保全政策なくしてはニホンウナギの再生はない。」

「ニホンウナギの資源回復には、利根川水系の水資源開発事業の見直しが不可欠である。その影響を詳細に解明し、具体化することが解決策につながる。」

以上の講演と報告を受け、パネルディスカッションになりました。コーディネーターは、和波一夫が担当しました。会場からの質問は、パネルディスカッションのなかで適宜回答してもらいました。 ニッポンウナギだけでなく、ヨーロッパウナギの危機的状況やEUの取組みが講師から紹介され、魚道の課題や河川横断工作物による問題が会場参加者に深く認識されたシンポジウムになりました。

◆ウナギが生息できる河川環境を取り戻すための提言

本シンポジウムではウナギが生息できる河川環境を取り戻すため、重要な提言がなされました。それは次の3点です。 ① 海と川のつながりの回復が最重要課題 (ウナギが遡上できないところで何をやっても無駄であるから、①が最重要課題である。) ② 局所環境について、河川では水際の土と植生、多様な水深が重要。 ③ 沿岸では干潟河川や沿岸域の本来の姿を取り戻す視点が必要。 利根川流域市民委員会はこの提言にそって、「利根川の未来を考えるカムバック・ウナギ・プロジェクト」の活動にこれからも取り組んでいく予定です。

9月24日(土)、首都圏直下型地震で水道・下水道はどうなる!?

カテゴリー:

東日本大震災の現場に学ぼう!

2011 年3 月11 日の東日本大震災によって、水道・下水道は広大な範囲で、深刻な被害を受けました。

現地の水道・下水道施設はどのような事態に陥っていたのか、

そこで働く職員はどのように対応したのか。

壮絶な経験をした水道・下水道部門で働く皆さんから、首都圏に住む私たちに警告を発していただきます。

日頃は巨大なシステムのもとで便利な生活を享受している私たち。

「そのシステムは首都圏直下型地震でも機能するのか? パニックに陥らないようにするには!」

という視点で東京の水政策を考えてみましょう。

日 時●2016年9月24日(土)13:30~16:20

場 所●全水道会館4階 大会議室

資料代● 500 円

主催:東京の水連絡会

協力:全水道東京水道労働組合

詳しくは下記チラシをご覧下さい。

「市民の力で撤退を」川上ダムの課題訴え 伊賀市で講演会

カテゴリー:

「市民の力で撤退を」川上ダムの課題訴え 伊賀市で講演会

川上ダム利水撤退を

(写真)講演会をPRする浜田さんと講演する嶋津さん=伊賀市役所で

「利水」を考える 23日に講演会

(伊賀タウン情報 YOU 2016年7月9日 )

「木津川流域のダムを考えるネットワーク」とNPO「伊賀・水と緑の会」は7月23日(土)午後1時半から、伊賀市ゆめが丘1丁目のゆめぽりすセン夕―で講演会「『利水』からの撤退が、私たちの未来を守る」を開く。参加無料。

講師の嶋津暉之さんは東京大学工学部を卒業し、東京都環境科学研究所などを経て、現在は「水源開発問題全国連絡会の共同代表などを務めている。

各地の水源開発の技術的な解析に取り組んでおり、伊賀市に建設予定の川上ダムについては、同ネットワークからの依頼で、木津川上流の流量や取水実績などのデータ解析を実施。

昨年5月に「ダムがなくても、伊賀市水道は今後、水需要に不足をきたすことはない」などとするレポートを作成し、市に提出している。

同ネットワークなどは、市が策定を進めてている「伊賀市水道事業基本計画」の内容が[伊賀市の各地にある浄水場を活用した小規模分散から、ダム建設などを前提に一極集中させるもの。運用コストや災害時のリスク分散の面でも逆行している。

発がん性が疑われるトリハロメタン含有量も飛躍的に増大してしまう」とし「国による川上ダムの検証も終わりを迎える中で、市民に今後100年にわたってのしかかる負担について考える最後の機会として、講演会を企画したという。

同ネットワークなどは、川上ダムから今後「利水撤退」した場合の効果額を独自に再調査した結果「事業継続した場合よりも格段に市民の負担が少なくなることがわかった」として、当日、裏付けデータも含め報告するという。

今参議院選で、 超党派国会議員連盟「公共事業チェック議員の会」 の強化を!!

カテゴリー:

水源連と公共事業改革市民会議は、超党派の国会議員連盟「公共事業チェック議員の会」と連携を取っています。

水源連と公共事業改革市民会議は、ダム建設・堤防建設・水面埋立・道路建設・リニア新幹線や整備新幹線などの公共事業から地域社会・地域自然環境を守ることと、将来への負の遺産を残さないことを目的に、各現地と連帯した活動を繰り広げています。

私たちは、「公共事業が事実上、国家官僚のフリーハンドに任されている」という状況を克服するために、超党派の国会議員連盟「公共事業チェック議員の会」と連携を取ってきました。

2012年12月の第46回衆議院選、2013年7月の第23回参議院通常選挙、では「公共事業チェック議員の会」は大河原雅子事務局長をはじめとした多くの会員が議席を失い、安倍政権の脱デフレ・国土強靱化・地方創生などと称した公共事業バラマキが進行、人権破壊・地方自治体主権破壊が横行しています。

今回の参議院選で、安倍政権がたくらむ憲法改悪の阻止とともに、人権破壊・地方自治体主権破壊の公共事業バラマキに歯止めを掛けましょう。それには「公共事業チェック議員の会」の強化が是非とも必要です。

今回の参議院選では、下記「公共事業チェック議員の会」関係者が議席獲得を目指しています。しっかり応援したいと思います。

今参議院選では、下記「公共事業チェック議員の会」関係者の皆さんの氏名を!

福島 瑞穂 社民党 現 「公共事業チェック議員の会」副会長 比例区

小川 敏夫 民進党 現 「公共事業チェック議員の会」幹事 東京地方区

大河原 雅子 民進党 元 「公共事業チェック議員の会」元事務局長 比例区

林 久美子 民進党 現 「公共事業チェック議員の会」会員 滋賀地方区 野党統一

田村 智子 共産党 現 「公共事業チェック議員の会」会員 比例区

スーパー堤防は有害無益な事業

カテゴリー: